2022年9月,英國女王伊麗莎白去世,英聯邦成員國們集體致以哀悼,民間也有自發的悼念遊行或集會。

在中國的香港特區,居然也有很多人聚集在英國領事館外,點燃蠟燭悼念女王。

比較反常的是,在這個悼念群體裏,年輕人較多,不過他們大都對英據時代沒什麽感受,只是在社交媒體的感染下來湊熱鬧。

而真正上年紀的,經曆過殖民時代的人,則很少來懷念這位“前女王”,畢竟在漫長的英據時代,香港的華人地位不高,大部分華人生活貧困,殖民地的繁榮被英國人和買辦們獨霸。

香港的英劇時代究竟如何?影視劇其實已經透露過。

在香港反映舊時代的影視劇裏,滿眼皆是司法黑暗、警界貪汙、黑幫橫行,底層的華人們艱難求生,幾乎毫無上升通道。

在這個極少部分無知港青還在懷念的英據時代,70年代初仍有半數以上華人連小學沒畢業,十幾萬工人超時工作,薪水微薄,毫無福利。

當時,童工問題屢禁不絕,基礎醫療水平低下,新聞媒體也被官方限制,嚴格審查。

在英國的殖民時代,香港其實跟大部分殖民地並無不同,當地最高行政長官來自英國,而且只能是英王指派。

當時,香港本地雖有象征性的議會,但俨然就是洋人和買辦分蛋糕的場所,在港英國人將其當做俱樂部,華人毫無話語權。華人血汗撐起的香港繁榮,大多被殖民者掠奪回國。

那麽在長達150年的殖民時期,港英政府有什麽變化?香港華人當時的生活有多慘?英國都從香港地區掠走多少財富?

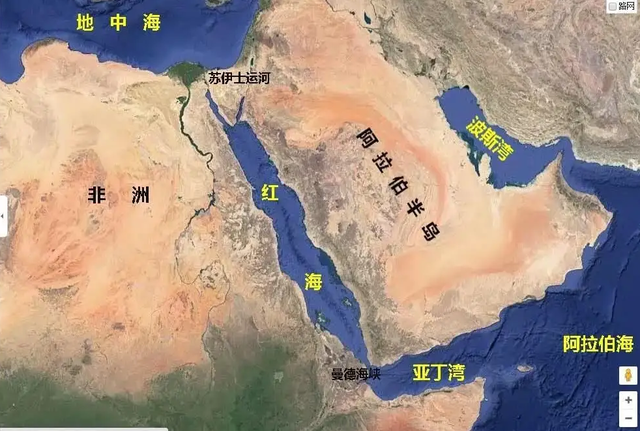

從1842年香港島被割讓給英國開始,英國還依次蠶食九龍、新界,在香港地區作威作福156年。

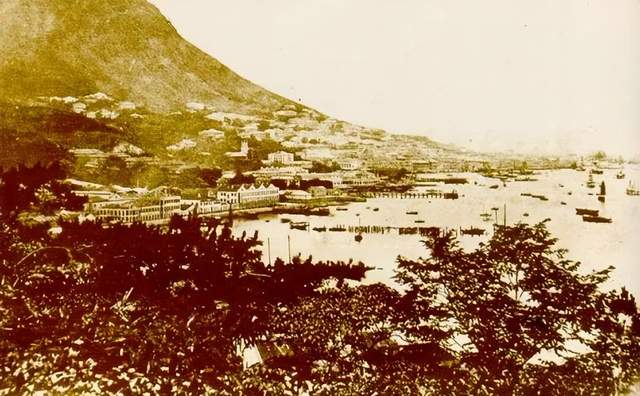

香港的殖民曆史非常漫長,是亞洲曆史最悠久的殖民地之一。而在二戰之前,港英政府並不重視香港,只是將其當做東亞的中轉站和軍港。

在殖民初期,當地的華人在港英政府眼中是“累贅”,政府實行嚴格的種族隔離制度,限制華人的自由活動,光“宵禁”就實行了半個世紀。

這時的香港,也是個魚龍混雜的地區,本地人口全靠移民,大量流民從廣東入境,在海邊混一口飯吃。

當然,英國人對此不在乎,因爲英國人當時在香港做的就是倒賣鴉片、人口的生意,香港本地的生態與他們無關。

在19世紀後期,英屬印度是世界最大的鴉片産地,而最大的消費市場在中國。

那時的香港島周圍停滿了鴉片船,內陸的鴉片販子也跑到香港買第一手貨,運回本土銷售。

賣完鴉片,英國人從廣東的幫派分子手裏買來人口,大多是年輕的勞力,轉而運往東南亞、美洲。這些人被稱爲“豬仔”,在海外種植園和礦場、工地勞動。

“豬仔”們被售往南洋之前,香港就是他們必經的中轉站之一。

在香港淪爲殖民地的頭30年,經香港賣往國外的“豬仔”超過30萬人,大部分人再也沒有回到祖國。

同時,據英國派來的港督戴維斯的著作記載,當時在香港,除了英國軍職和公職人員,幾乎所有英國移民都在販賣鴉片,謀取暴利。

從19世紀末到20世紀初,香港就是英國人吸取中國財富的窗口,白銀和人口從這裏外流,直到清朝最後幾年才被遏制。

彼時,香港混亂而充滿機遇,所以幫派分子活躍,當地“三合會”控制著基層秩序,一邊壓榨百姓,一邊搶奪地盤。

華人的組織很快就讓英國人忌憚,港英政府下令禁止華人集會,連婚喪嫁娶都要報備。華人不許在夜間無故上街,如果上街,則必須打燈籠提醒英國人,否則會被監禁。

更甚的是,香港華人相比英國人甚至印度人,簡直就是生活在兩個世界,華人無權參與香港的任何公共事務,但卻要負擔勞役和稅收。

由于待遇區別甚大,華人中的有識之士一直在奔走呼號,要求港英政府允許華人當公務員,甚至參與立法局,即殖民地議會。

這一訴求代表整個香港十幾萬華人的呼聲,英國人無法回避。

19世紀80年代,有西方背景的伍廷芳成爲第一個香港華人議員,但其象征意義遠大于實際意義,因爲港英政府幾乎從不立法,一切政治、財稅、軍事命令都出于港督本人。

20世紀初,英國本土開始實行普選,但殖民地全無民主痕迹,種族隔離之下,華人居住在狹窄偏僻的山地,極少數華人有資格作爲巡捕“吃公糧”。

當然,華人巡捕們不能配備武器,還要受到印度警察的監視。

如今的香港享譽世界,是因爲其在20世紀後期崛起,變成了世界矚目的金融中心。

可鮮爲人知的是,直到20世紀50年代,香港都是東亞一個貧窮的小城市,西方遊客甚至用“窮酸”這樣的字眼形容香港。

這個“窮酸”的小城後來之所以脫胎換骨,是因爲華人和華人資本在香港立足了。

香港局勢的轉變,要源于二戰之後。

原來,在二戰時,香港被日本占領,英資、美資、法資被日本人沒收,港督被趕走,日據政府雖然也在打壓愛國華人,但卻無形中給華人打開了“英國鐐铐”。

特別是解放戰爭後,香港這個彈丸之地,變成中國和西方唯一的交流窗口。

因爲商機巨大,西方國家的大公司都在這裏設立代辦處,彼時內地雖然長期被西方封鎖,但借港澳走私到內地的貨物數額都極爲驚人。

這時候的香港秩序,已經不在英國的完全控制下。

隨著華人的銀行、商行、貨輪蓬勃發展,小工廠也建立了起來,50年代的香港GDP超過30億港幣,已經能媲美東南亞的大城市。

二戰後的前20年,西方在恢複發展,香港借助這股東風開始工業化。在這之前,香港只是純粹的中轉站,是東西方的“大碼頭”。

在60年代初,香港已經有各種工廠五千多家,工人近20萬,工業産值首次替代中轉貿易,成爲香港的稅收支柱。

隨著工人階級強大了起來,在新中國的影響下,左翼工人團結起來反對港英政府剝削,工人們在60年代中期掀起幾次大遊行,其中以1967年工人運動規模最大。

這場運動被港英政府稱爲“六七暴動”,當時英國軍警嚴厲鎮壓了華人工人、學生的遊行,英軍開槍射擊華人,造成流血事件。

這次遊行雖然平息,但英國人心有余悸,害怕北京政府施壓。

既然老一套行不通,英國人只能借坡下驢,在香港推動福利建設,並擴大華人公務員隊伍。

到了70年代初,港英政府三分之一的崗位是華人擔任,華人警察也成爲一線維穩勢力,“總華探長”替英國人管理底層,著名的“五億探長”呂樂就是誕生在這一時期。

70年代後,港英政府決定在香港試行“不幹涉政策”,即以“間接管理”代替以往事無巨細的管理方式,自己只管數錢,香港的經濟和秩序盡量自由發展。

于是,70年代成爲香港的黃金時代,世界各地的資本來到這片不受限的土地,金融業蓬勃發展,工廠膨脹到上萬家,産品出口全球。

伴隨著香港成爲世界矚目的大都會、連接東西方的橋梁,英國人也在這裏獲利頗豐,每年不僅賺走成百上千億港幣的稅收,英國還將一部分財政負擔丟給香港。

英國公務員們也經常來香港“過水”,晚年在這裏工作享福,在香港退休後享受香港政府的退休金,給“母國”減輕負擔。

然而,即便香港在70年代已經繁華至極,但絕大多數華人的生活依然困苦——近20萬工人普遍超時工作,每天工作時間超過10小時,一周六天。

同時,基礎的醫療、教育體系跟幾十年前相比毫無變化,半數華人小學未畢業,十歲出頭的童工和大人一起工作,拿著十幾塊錢的薪水。

那時,華人熟練工人的工資不過大幾十塊港幣,而基層的英國公務員每月賺上千塊,差距百倍,還享受住房和醫療的服務。

雖然內地來港的人口給香港提供了發展動力,但70年代末,東南亞國家的制造業突飛猛進,香港的地位不複以往。

要不是背靠的祖國大陸開始改革開放,香港的發展可能在80年代戛然而止。

在1980年代,港英政府對香港的發展很滿意,于是在香港開了股票聯合交易所,成爲當時英國體系下僅次于倫敦的金融中心。

隨著國際資本在這裏交融,無數投資流入珠三角地區,開了十幾萬家工廠,創造五百萬工作崗位,每年制造數百億美金的利潤。

緊接著,華人富豪大量出現,他們賺了錢後炒股票、炒房地産,在90年代制造了醉人的香港泡沫。香港股市連年上漲,房地産也只漲不跌,全民都在投資,都在等著暴富。

同一時期,中英之間關于收回新界地區的談判也正在進行,新界99年的租期到期,中國要將新界、九龍、香港一起收回。

當時的英國人不願吐出這顆“王冠上的珍珠”,一直和中國政府拉扯,甚至說出“英國從未在香港賺過一分錢”的話。

英國人違背良心地說,他們在香港的稅收很低,還幾乎全部投入福利工程,港英政府是一心爲民的。

但實際情況卻很諷刺。

香港金融開放,稅收較低,這不假。可英國人也不是做慈善的,他們早已深入了香港經濟的根源——香港的大銀行都是英美控股,發展較好的企業,也會被英國人主動參股。

90年代初,香港一千多家發展較好的企業,80%都有英國的控股,每年分走的利益高達千億英鎊。

這些錢都是直接流入英國的,被後面的大資本家賺走。至于在香港本地的英國人,他們的工資不是主要收入,貪汙收入早就超過了工資。

根據外交部副部長,時任中英香港問題談判團長周南的回憶,在中英談判的後期,英國政客約翰.梅傑才承認英國每年從香港獲利800-1000億英鎊,當時約等于1萬億人民幣。

這個天文數字的收入,足以撬動英國政府背後的金主,所以才有90年代港英政府的一串改革,甚至最後搞了一次所謂的“普選”,就爲了挽回香港。

不過,90年代的香港回歸,已經是衆望所歸的事情了。

因爲直到香港回歸祖國前,在150年的曆史中,華人從未享有和英國人一樣的政治權力,可這些信息在被西方控制的媒體中卻找不到任何蹤迹。

英國對文化和法律的影響,也是根深蒂固的,香港延續英聯邦的法律體系,法官們頭上那不倫不類的假發的就是最好的證明。

香港傳媒背後也有英國資本,他們在97回歸前後散播假消息,比如“富豪財産即將再分配”,嚇得不少香港富商移民。

回歸前夜,港英政府還給香港上層精英分發護照,讓他們自由選擇去留。這些人形成最早的“反回歸”群體,一直在香港或者海外煽動鬧事。

回顧香港回歸後的20多年,不乏陰謀和動蕩,但任何擾亂祖國統一的力量,都會被曆史車輪碾得粉碎。

香港回歸祖國後,民主化進程加快,經濟成功轉型,泡沫化的繁榮被沉澱了下來。

香港人民終于得到了真正的尊重,而不是苦食殖民者的殘羹冷炙,越來越多的香港人從曆史中看到了進步。

擁戴統一,擁戴祖國,才是特區七百萬人的心聲。

文/商學野

參考資料:

1.《懷柔殖民管治模式——香港的獨特民主路》,劉兆佳

2.《香港知名人士如是說——是誰創造了香港的繁榮》,翟信工