喀喇昆侖走廊,這一名字在地理上可能並不爲大衆所熟知,但其戰略位置及曆史意義卻極爲重大。

位于中國西北部與巴基斯坦接壤處,這片狹長的地帶自古以來就是連接中亞與南亞的重要通道,其曆史可追溯到漢朝時期,當時的中國爲了開辟絲綢之路,不僅加強了對這一地區的探索,也確立了其在中國版圖中的位置。

“積土成山,風雨興焉”,正如這句古話所言,喀喇昆侖走廊的形成和發展,見證了多個朝代的興衰更替。

到了唐朝和元朝,中央政權爲了加強對這一重要戰略地區的控制,特設行政和軍事機構,如設立的皮山鎮,不僅是對地理控制的體現,更是文化交流的樞紐。

然而,曆史的車輪滾滾向前,總有時候會出現波折。19世紀中葉,隨著西方列強的崛起,英國爲了擴大其在亞洲的影響力,開始對喀喇昆侖走廊投以觊觎之眼。

1854年,英國探險家和地質學家踏足此地,畫出地圖,單方面劃分邊界,將其納入英屬印度的版圖。

這一行爲,正如俗語所說,“欲加之罪,何患無辭”,在清朝面臨國內外危機的背景下,英國的這一舉措無疑加劇了區域的緊張局勢,也爲後來的地區沖突埋下了伏筆。

巴基斯坦歸還中國的5000平方千米土地在喀喇昆侖走廊的曆史長河中,1963年無疑是一個轉折點。這一年,巴基斯坦作出了重大決定,將5000平方千米的土地歸還給中華人民共和國。

這一決策不僅是出于對曆史和文化共融的尊重,更是在國際政治局勢的影響下,爲深化與中國的友好關系而采取的戰略舉措。

正如俗語所言,“患難見真情”,中巴兩國在經曆了各自的國際挑戰後,選擇通過合作與互信來加強雙邊關系。

1963年的邊界協議不僅明確了邊界線,也強化了兩國間的政治和經濟聯系。協議內容詳細規定了邊界線的走向,並由雙方政府進行了嚴格的勘測,確保了條款的實際可操作性。

這份協議被視爲一個模範,展示了通過和平談判解決領土爭議的可能性。國際社會對此普遍給予正面評價,認爲這是冷戰時期亞洲地區一個積極的信號。

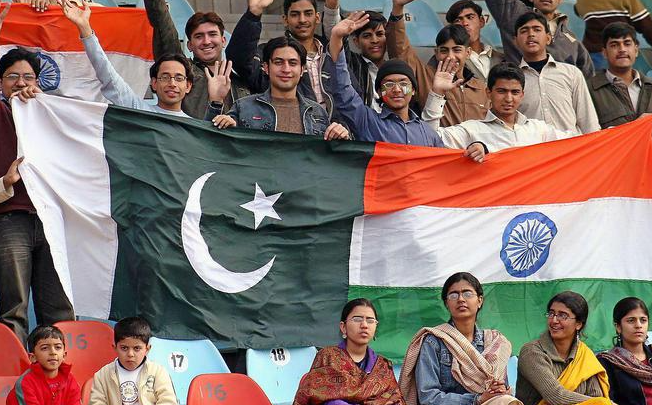

然而,協議的簽署並沒有得到所有鄰國的認可。印度政府對此表示強烈不滿,堅持認爲根據曆史和法理,喀喇昆侖走廊應屬于印度領土。

印度的反應可以用一句話來概括:“不可以,這是我們的。” 這種態度在國際關系中並不罕見,正如有人說,“在權力的遊戲中,領土永遠是硬幣的一面。”

持續的領土爭議與地區影響盡管巴基斯坦與中國通過1963年的邊界協議達成了共識,喀喇昆侖走廊的領土歸屬問題仍舊是中印、印巴關系中的一塊絆腳石。

印度堅持其對該地區的領土主張,原因多層面而複雜,從曆史遺留問題到國家安全,每一個方面都深深根植于國家主權的概念之中。

正如俗語所說,“樹欲靜而風不止”,盡管印度渴望通過外交途徑解決爭議,地緣政治的實際動態卻使得局勢持續緊張。

這一地區的領土爭議對中印和印巴關系造成了顯著影響。對于中印而言,喀喇昆侖走廊成爲了兩國間多次邊界爭議的一部分,影響了雙方在更廣範圍內的交流與合作。對于印巴關系,這一爭議更是加劇了兩國已經複雜的地緣政治對抗。

國際社會對于這一爭議的看法各異,大多數國家傾向于支持通過和平對話解決爭端。

未來的解決途徑可能包括多邊對話、國際法庭裁決或者是一個全新的雙邊或多邊協議。

正如一句古老的智慧所言,“最長的旅程始于單步”,對于喀喇昆侖走廊的爭議解決也需從一小步合作與理解開始。