在1944年的太平洋戰場上,日軍節節敗退,幾無招架之力,美軍秋風掃落葉一樣不斷向日軍本土推進。然而,在中國大陸上,日軍卻發動了一場全面抗戰以來規模最大的攻擊,正面戰場的國軍節節敗退,丟失了大片領土和人口、資源。

這場戰役就是規模空前的豫湘桂會戰,其中的豫中會戰是這場大會戰的第一個階段,也是失敗的開始,我們一起來看看這場戰役的始末,看看豫中會戰爲什麽會敗的這麽慘。

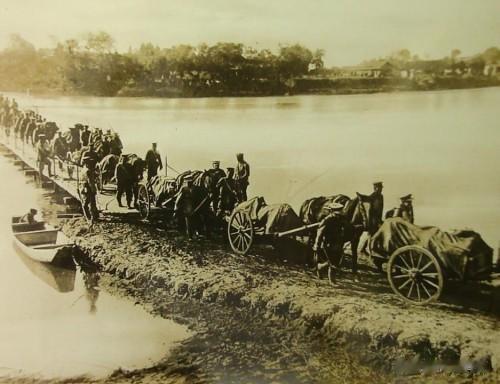

爲了戰役的順利進行,早在1943年8月就開始了策劃,幾經討論逐漸成熟。爲了便于後勤補給運輸,日軍在1944年3月中旬,修通了中斷6年之久的黃河鐵橋,並鋪設了部分鐵路線,重建了邙山頭據點。

到了1944年4月中旬,各部隊陸續到位,兵力有第12軍所轄的第37師團、第62師團、第110師團、騎兵第4旅團、獨立混成第7旅團、工兵聯隊、炮兵聯隊和其他特種兵,另外關東軍派來的第27師團和綏遠調來的戰車第3師團也趕到戰場,日軍總兵力達到15萬人,統一由華北方面軍司令官岡村甯次大將指揮。

除此之外,日軍還集結了大批僞軍,如第2方面軍孫良誠部、第2集團軍張岚峰部、第28集團軍龐炳勳部、第11軍孫殿英部等。日軍華中方面軍和第1軍,也積極向河南方向配屬,准備配合12軍作戰。

在河南負責防禦的是第一戰區部隊,司令長官蔣鼎文沒有實權,實際上是由副司令長官湯恩伯率領的主力部隊負責。當時主要有第4、14、15、19、28、36、39等7個集團軍,共有18個軍,人數約爲30萬。

看到日軍頻繁調動,重兵雲集,第1戰區也做出了部署。當時43個師,29個師負責各地防禦,14個師爲機動兵力。

一敗再敗的戰場。4月17日戰鬥發生後,數量龐大的日軍一改以往大兵團正面突擊,而是采取了大迂回大穿插戰術,第1戰區根據以往大兵團作戰經驗作出的戰略部署,在日軍新攻勢下迅速潰敗。

當時擔任中牟附近河防任務的是新成立不久的暫編27師,兵員缺額很多,“步槍堪用者不足三分之一”,所轄3個團只有3000多人,迫擊炮1~2門,機槍5挺。日軍則是第37師團主力一部3000多人,炮20多門,裝備相差巨大。

除此之外,由于這一地區是平原地帶,無險可守,沙質土地無法構築牢固工事,很難抵擋日軍精銳部隊的進攻。軍隊在抵抗了8小時後,陣地就被日軍突破。

黃河河防被突破後,日軍大批部隊迅速南下,4月20日,連接平漢鐵路和隴海鐵路的交通樞紐鄭州,就被敵人占領。

戰前防禦部署不當,一旦被突破處處陷于被動,4月29日,日軍10000多人在150多輛坦克和汽車配合下,對許昌防禦部隊發起進攻。當時在許昌附近的第29軍、第193師、第91師、第20師、新29師、新42師各部與日軍激戰。日軍在飛機、大炮、坦克的配合下,猛攻許昌,當時第20師、新42師傷亡過半,新29師團長以下軍官傷亡三分之二以上,師長陣亡。5月1日許昌就失陷,許昌保衛戰成了豫中會戰最慘烈的戰鬥之一。

許昌失陷,中方直接失去了對豫中平原中心地帶的控制,同時也打破了湯恩伯側擊日軍的計劃。

之後戰場上,日軍攻勢猛烈,節節失利,戰爭到6月19日,曆時兩個多月的豫中會戰基本結束,河南大片國土淪喪,豫中會戰以慘敗告終。

豫中會戰雙方的損失。根據中方統計,日軍投入的直接作戰兵力達10多萬人,傷亡只有4000多人,打通了平漢線,占領了河南境內的隴海線,占領了河南大部分土地,基本完成了預訂戰略目標。與之相比,投入作戰的國軍43個師,大部分都損失慘重,傷亡達1.8萬多人。

根據日方防衛廳統計,日方傷亡3350人,坦克第3師團255輛戰車三分之一不能開動;中方軍隊“遺屍”36700具,被俘13379人。日方繳獲野炮63門,野戰重炮5門,機關炮、速射炮、迫擊炮161門,機關槍和步槍13521支(挺),汽車100輛,機車、貨車130輛。

河南大部分遭到戰火洗劫,30多個城市被占領,交通樞紐鄭州、許昌被占領,洛陽等地淪落敵手,被稱“爲八年抗戰中未有之大恥”。

戰場上的失敗,軍事主官自然難辭其咎,國內外輿論壓力下,第1戰區司令長官蔣鼎文被撤職,副司令長官湯恩伯被撤職留任,第29軍軍長馬勵武被撤職,除此之外還有1名師長被交軍事法庭審判、1名師長和3名團長被處死。

慘敗的原因。其一,軍隊力量不足。

湯恩伯指揮的21個師中,有7個原先就力量不足。很多部隊缺額很多,或時新組建、補充的新兵,沒有戰鬥經驗,裝備補充不到位,未形成有效戰鬥力。

比如,第78軍的3個師僅由兩個獨立旅和一個集訓處補充兵新編而成,組編還不到一個月戰爭就爆發了,很多裝備還沒有補充到位。再比如,第13軍,原本是中央軍中的精銳部隊,卻因人事原因影響了戰鬥力。再比如,28集團軍所轄的幾個軍,番號不少,但缺額很嚴重,裝備比較差,“步槍堪用者不足三分之一”,直接影響了戰鬥力。

其二,高級指揮官素質極差。

當時第1戰區的高級指揮官是蔣鼎文、湯恩伯,他們的素質直接影響了部隊戰鬥力。

“素日不留心軍政,而假藉地位經營商業以至上行下效,大小軍官腰纏累累,戰鬥意志消耗淨盡……”

比如,湯恩伯的精銳部隊逃跑時,“使士兵民夫搬遷累累之軍官行李財物”。湯恩伯本人在禹縣經營了3年,可是日軍攻占禹縣前3天他就逃離了禹縣。前線激戰正酣,湯恩伯卻在魯山縣西南的下湯泡溫泉。等到戰況惡化,倉促之間只帶衛士等數十人逃跑,與作戰部隊一度完全失去聯絡,致使部隊失去指揮和對戰場情況的了解,更加處于混亂和被動。

其三,指揮系統混亂。

戰爭發生後,部隊戰鬥序列不斷變更,蔣介石有直接幹預指揮的習慣,經常直接指揮到各軍、各師,很多軍、師已經直接奉命行動但高級指揮部還不知道,致使指揮失度。戰鬥序列的不斷變更,讓部隊沒有固定的使命責任感,也影響了戰鬥力。

比如,第85軍在兵員素質和裝備上都不錯,算是精銳之師,但是戰役開始前,湯恩伯就打亂了其建制,讓其一部去接替鄭州新42師的防區,另一部守衛密縣,直接瓦解了整軍的戰鬥力,使原本可以機動作戰的精銳之師,如同撒豆子一樣撒在各地,被動挨打,顧此失彼。

其四,兵力被抽調。

當時世界反法西斯戰場節節勝利,北非戰場得意軍隊被迫投降,蘇軍逐步推進,美軍在太平洋戰場上也是節節勝利。

蔣介石爲了抗戰勝利後對付八路軍、新四軍,將河南地帶的第9、17、27、92、93、98等軍“相繼抽調他去”,致使河南地帶的生力軍減少,兵力不足。

其五,兵民“敵視”。

由于在此之前,河南全省連年遭受饑荒,百姓生活艱難(電影《1942》生動形象的再現了這一畫面),駐紮在河南的軍隊數量又多,再加上河南還得給駐紮在陝西的第8戰區數萬軍隊提供給養,這都是嚴重加重了河南的負擔。

沉重的負擔,讓本來就深受自然災害之苦的河南民衆生活在水深火熱中,地方官員仍然貪汙盤剝百姓,軍隊紀律差,經常強占民宅,借名征購,甚至趁戰事混亂之機搶掠百姓,使百姓痛恨官員和軍隊。

軍民“敵視”的情況,使很多地方民衆閉村守寨,拒絕軍隊進入,甚至截擊軍隊,扣留槍支彈藥。因軍民爭端經常爆發沖突,小股軍隊被收繳槍支、被打死打傷的情況經常發生。

其六,後勤補給混亂困難。

由于基層官員素質低,保、甲、鄉長平時盤剝百姓,戰時逃避一空,臨走時將倉庫存糧搶掠一空,這使軍隊官兵經常數日不得飽餐,嚴重影響了戰鬥力。

後勤補給部門混亂,很多部隊領不到給養,部隊向民間搜刮包谷雜糧,需要自己磨,部隊忙于籌糧、推磨等工作,無法顧忌操練和防務。

倉庫陷落時,所存面粉一百萬袋,按每人每月一袋面粉計算,足夠20萬人吃5個月,再加上庫存麥子,足夠一年之用。如此多的物資補給落入敵手,實在是後勤補給部門的混亂和腐朽親疏有別的對待不同部隊所致,自己軍隊得不到糧食,卻白白給了敵人。

其七,地形因素。

防守部隊缺乏重武器,敵人卻裝備精良,這種情況應該將主力部署在伏牛山等山區,利用地形揚長避短。

但是,指揮層卻把整師、整團的軍隊部署在無險可守的鄭州、許昌等城市,實在是以己之短擊敵之長,這不僅分散了兵力、徒增傷亡,也難以阻止敵人。

種種因素,造成本該是秋後的螞蚱的日軍,在滅亡之前大踏步前進,致使中國戰區損失慘重。

日本只是打不過美國,又不是比你差

最主要的就是第五條和第六條,民衆恨湯恩伯的國民黨超過了恨日本人。

狼打不過老虎還打不過羊嗎

倆工業國掰手腕,你一個弱雞農業國能打過誰

太平洋戰爭爆發後,國民黨軍消極抗戰,眼看著美軍在太平洋節節勝利,國民黨軍更是消極避戰

聽到了也看到了狼在中國不在日本