在哈佛大學靜谧的實驗室走廊中,分子與細胞生物學教授傑夫·利希特曼博士開啓了一項重塑人類大腦理解的征程。一塊僅一立方毫米大小的腦組織樣本悄然降臨,其中蘊含著5萬7千個細胞、230毫米的血管網絡以及驚人的1億5千萬個突觸——這些神經元間的信息交流橋梁。

據英媒5月16日稱,利希特曼未曾預料,這粒比米粒還小的樣本,將引領他踏上十年探索之旅,最終創造出有史以來最爲詳盡的人類大腦地圖。

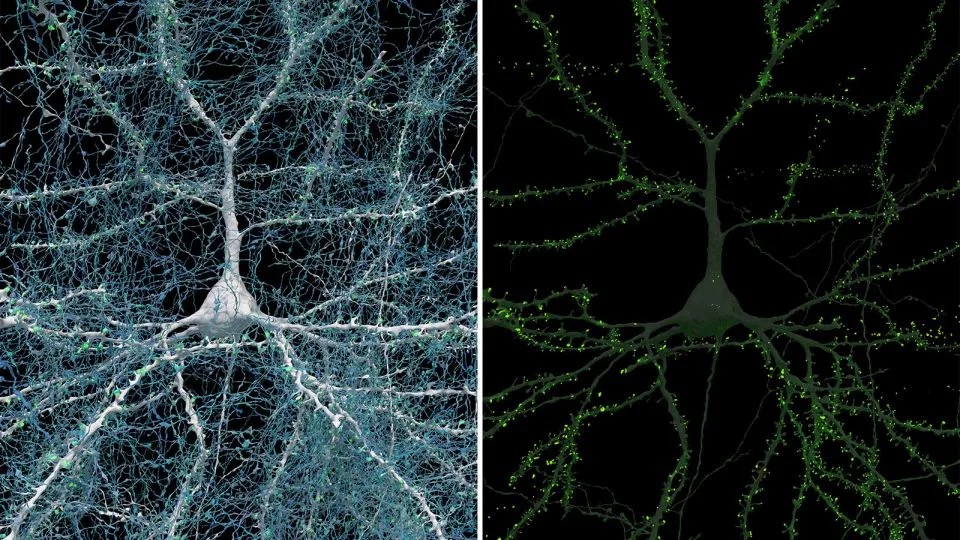

利希特曼團隊從切割這小塊腦組織開始,每一次切割都薄如細語,層層揭開大腦內部結構的面紗。

他們利用鑽石刃口的刀具,將樣本削至極薄,並將其嵌入樹脂中再次切片,直至達到幾乎無法察覺的30納米厚度——相當于一千根人發疊加的寬度。

經過重金屬染色後,這些半透明的腦組織薄片在電子顯微鏡下被轉化爲視覺上的交響樂。

這一過程産生了驚人的1400萬億字節數據,等同于超過10億本書的文本內容。面對如此龐大的數據集,利希特曼團隊意識到必須尋求科技巨頭的幫助。谷歌,憑借其在繪制果蠅大腦方面的卓越工作,成爲了理想的合作夥伴。

不期而遇的聯盟谷歌的高級研究科學家維倫·賈恩與利希特曼攜手,構建起一座連接神經科學與前沿技術的橋梁。面對著需要分析的3億張單獨圖像,團隊利用人工智能算法,穿梭于這個錯綜複雜的數據迷宮之中。

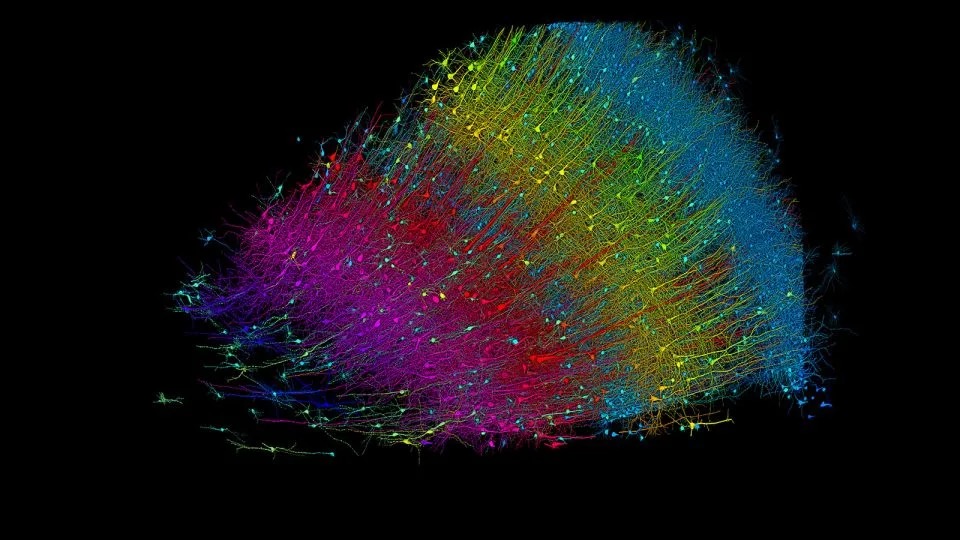

他們的目標不僅僅是可視化大腦結構,更是要解讀其語言。通過識別細胞類型及其錯綜複雜的連接,谷歌的人工智能照亮了構成我們思想和情感的隱藏網絡。

最終成果是“神經觀測者”(Neuroglancer),一個在線的、互動式的三維大腦模型,通往人類心智未被探索領域的門戶,同時在《科學》雜志上發表了一篇與此並行的研究論文。

這份地圖揭示了令人驚訝的發現,挑戰了關于神經連接的長期假設。與預期相反,一對神經元之間並非只形成單一聯系,而是構建出超過50條連接的驚人網絡。

這一發現,如同發現兩個相鄰房屋之間有50條獨立電話線相連,暗示了神經通信的深度遠比我們之前想象的豐富得多。

利希特曼設想,這種前所未有的細節層次,將成爲理解神經疾病的關鍵,從成人精神狀況到自閉症等發育異常。健康與患病大腦之間的比較,得益于如此精細的繪圖,或許能照亮我們當前無知的陰霾。

一項艱巨的任務項目的成功點燃了更大的野心。利希特曼的團隊現在將目光投向繪制一只老鼠的全腦,這一任務預計需要初始人類樣本數據量的500到1000倍。

這一壯舉估計將産生1艾字節的數據,相當于2016年全球互聯網流量的總量,這在數據存儲和計算能力方面提出了嚴峻挑戰。然而,它有望成爲神經科學的分水嶺時刻,提供哺乳動物大腦的完整連線圖,解開無數謎團。

至于繪制整個人類大腦,則是一項更爲浩瀚的任務,預計數據量將達到1澤字節,比2016年全球互聯網一年的流量還要龐大。除了技術障礙,涉及完好保存人類大腦樣本獲取的倫理考量,又爲這一夢想增添了諸多複雜性。

南加州大學凱克醫學院的邁克爾·比恩考斯基等研究人員贊揚該研究是解開人類大腦獨特特征的關鍵步驟。盡管承認在捕捉長距離神經連接方面的局限性,比恩考斯基仍對數據集中揭示的神經元和細胞的精妙舞蹈感到驚歎。

斯坦福大學的安德烈亞斯·托利亞斯強調了該研究的技術輝煌,以及發現能夠形成多突觸的軸突這一引人入勝的發現,提出了它們在計算功能方面的新問題。印第安納大學的奧拉夫·斯波恩斯強調了這項工作在繪制人腦連接體(即支持我們的認知能力和行爲的全面神經連接網絡)探索中的重要性。

在科學探究的宏大織錦中,利希特曼及其合作者編織了一縷金絲。他們的努力不僅照亮了人類大腦的微觀世界,也爲未來的探索奠定了基礎,這些探索可能最終解碼意識和認知的秘密。這不僅僅是一個科學成就的故事;它是對人類好奇心和不懈追求理解顱內宇宙的見證。