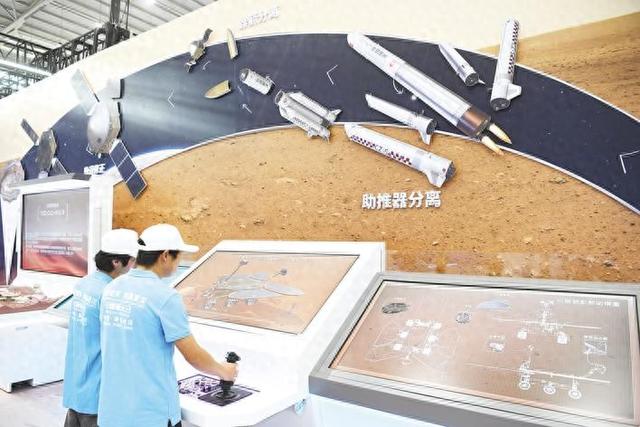

互動裝置模擬操控“祝融號”火星車。(湖北日報全媒記者 李溪 攝)

湖北日報全媒記者 王際凱 通訊員 楊德義

“老師你看,這是空間站核心艙的等比模型,原來宇航員在太空生活的地方是這樣啊!”

4月23日,在位于武漢國際博覽中心的“航天科普系列展覽”展廳,武漢市洪山實驗小學的一名學生對帶隊老師說。

湖北日報全媒記者現場看到,“航天科普系列展覽”科普展區和航天産業成就展區已布置完畢,一些市民聞訊而來,提前一飽眼福。

展廳裏,東方紅一號衛星、長征一號火箭、火箭整流罩殘骸、航天服、空間站核心艙……一件件實物或模型,勾勒出一代又一代中國航天人的追夢之旅。“中國星谷”“鳴鳳二號”“武漢一號”……一件件“湖北造”,展現著荊楚大地勇攀航天高峰的風采。

展現中國航天人的追夢之旅

探索浩瀚宇宙,發展航天事業,是我們不懈追求的航天夢。

1956年,中國航天從零起步,踏上通向星辰大海的逐夢之旅。從第一枚運載火箭拔地而起,到第一顆人造衛星發射成功,從第一顆通信廣播衛星,到第一顆氣象衛星……無數個從0到1的突破,承載著航天人的執著與堅韌,鋪就著中國航天的壯麗征途,也寄托著中國人探索宇宙的夢想和希望。

走進武漢國際博覽中心B6館的科普展區,一件“東方紅一號”衛星及長征一號火箭組合模型映入眼簾。

“東方紅一號”衛星由長征一號運載火箭于1970年4月24日在酒泉衛星發射中心成功發射,開創了中國航天史的新紀元,使中國成爲世界上第5個獨立研制並發射人造地球衛星的國家。

展廳內,從長征一號到長征十一號,一件件火箭模型,仿佛在訴說著一代又一代中國航天人追夢之旅中的筚路藍縷、砥砺前行。

從無人飛行到載人飛行,從一人一天到多人多天,從艙內實驗到出艙活動,從單船飛行到組合體穩定運行……

科普展區中,我國載人航天工程30余年的建設發展被一一展現。其中,空間站核心艙等比科普互動模型,高度還原了天和核心艙的內外部構造和部分內部設備。走進核心艙,身高超過180厘米的記者並未感覺空間局促。睡袋、跑步機、微波加熱裝置、太空離心機……航天員工作和生活的設施完備。

據了解,核心艙包括節點艙、生活控制艙和資源艙三部分。觀展時,觀衆可步入艙內,通過參觀體驗工作區的模擬科學設備、睡眠區生活區和鍛煉區的設備器械,深入了解航天員的太空生活。

此外,展品還特別設計了自動控制系統的航天員出艙模擬裝置,還原出艙場景。觀衆還可以在互動區參與VR太空遨遊,感受太空的奇妙景觀。

貢獻荊楚大地的智慧力量

“中國航天日”主場活動在武漢舉行,“航天科普系列展覽”中的湖北元素不可或缺。

在位于武漢國際博覽中心B5館的航天産業成就展區,記者看到,這裏展示了我國航天産業實現自主創新、跨越式發展、國際合作的成果,還設置了湖北航天特色展區,武漢國家航天産業基地、赤壁市中試谷·智能無人系統測試基地、航天三江、依迅北鬥、夢芯科技、“珞珈”系列衛星……湖北參與我國航天事業的成果一覽無余。

在武漢大學的衛星展區,“啓明星一號”微納衛星被放在第一個。記者看到,這是全國首個以學生爲主體參與研制的遙感衛星,于2022年2月27日成功發射,是我國首顆20公斤級、兼顧可見光高光譜和夜光多光譜、光譜在軌可編程的微納遙感衛星。

據了解,武漢大學早在2015年就啓動了“珞珈”系列科學試驗衛星工程,已成功發射了“珞珈一號”01星、“啓明星”微納衛星、“珞珈三號”01星、“珞珈二號”01星。珞珈三號02星(武漢一號)、珞珈四號01星(武漢大學人民醫院健康號)也已完成研制,即將擇機發射。

華中科技大學在國際上率先提出了中國月球玄武基地的榫卯結構砌築拼裝建造方案,設計了月面原位建造機器人“中國超級泥瓦匠”,爲國際月球科研站建設和載人登月後續任務提供著重要支撐。

湖北日報客戶端,關注湖北及天下大事,不僅爲用戶推送權威的政策解讀、新鮮的熱點資訊、實用的便民信息,還推出了掌上讀報、報料、學習、在線互動等系列特色功能。