1967年6月5日,以色列空軍幾乎傾巢而出,甚至連教練機也投入了戰鬥,對埃及、敘利亞和約旦等阿拉伯國家25個空軍基地發動了大規模的突然襲擊。開戰僅60個小時,以色列以損失26架飛機的代價,擊毀阿拉伯國家飛機451架。

在美國支持下以色列大獲全勝

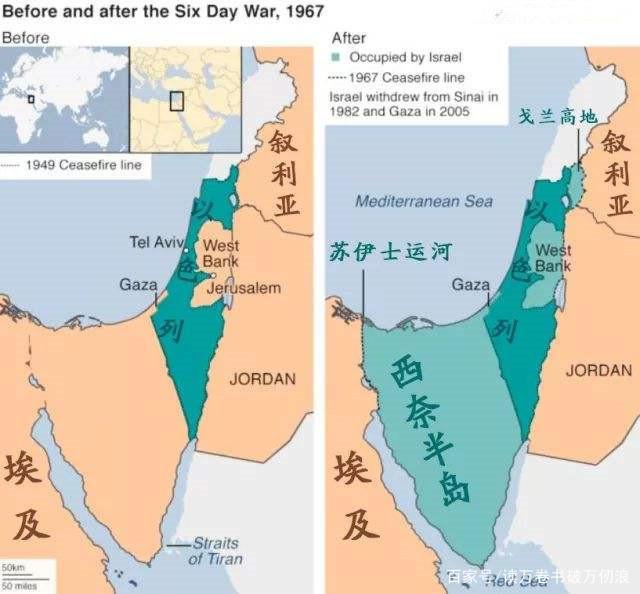

在這場被稱爲“六·五戰爭”、“第三次中東戰爭”的局部大戰中,埃及損失飛機336架,占總數的95%;敘利亞損失60架,占總數的60%;另外,約旦損失29架,伊拉克損失25架,黎巴嫩損失1架。此後,以色列出動陸軍部隊,向失去了制空權的阿拉伯各國大打出手,短短6天時間內,埃及丟失西奈半島、約旦丟失約旦河西岸、敘利亞丟失戈蘭高地。

超過6萬阿拉伯士兵傷亡或被俘,6.5萬平方公裏土地被以色列軍隊占領,如此巨大的損失使得整個阿拉伯世界都難以承受,從各國政要到普通民衆都義憤填膺。當時以色列受到美國支持是衆所周知的事實,“六·五戰爭”前的3-5月,美國不僅給以色列運去了400輛坦克和250架新式飛機,還從美國空軍抽調了近千名“志願人員”來加強以色列的空軍。戰爭爆發後,美國第六艦隊專門出動艦載飛機執行保護以色列空軍、掩護地面進攻的作戰任務。

阿拉伯各國實施石油禁運

因此,“六·五戰爭”爆發後第2天,埃及總統納賽爾在伊拉克首都巴格達舉行的阿拉伯産油國家緊急會議上建議懲處支持以色列的國家,實施石油禁運的決議。6月8日,伊拉克、科威特、沙特等産油國宣布對美國實施石油禁運,各國石油産量下降60%;從1967年6月到1967年8月,石油供應中斷整整兩個月,平均每天總供應量下降200萬桶,極大的沖擊了西方石油市場。

石油是現代社會賴以生存和發展的“血液”,維系著人們生活、生産的方方面面。按照道理來說,阿拉伯國家一致行動實施石油禁運,美國應該堅持不了多久。可實際上,各阿拉伯國家很快就意識到,禁運的結果與其說是損害了以色列及其支持者——美國,倒不如說是損害了自己。

石油禁運傷敵不多,自損嚴重

石油生産國之間難于協調、力量分散。不光南美的委內瑞拉等國,就是同樣處于中東地區的伊朗也沒有加入石油禁運行列,相反,這些國家還增加了他們的石油産量,大肆進行出口,占據了加入石油禁運國家的市場份額。僅僅過了一段時間,阿爾及利亞和利比亞等阿拉伯國家沖破了統一局面,恢複了他們的石油出口,在犧牲其余兄弟國家利益的基礎上,搶占市場份額。

此外,石油禁運的主要目標是美國,但從第二次中東戰爭埃及封鎖蘇伊士運河以影響油價開始,美國就已經通過進口限額和進口模式的多樣化,使自己的石油來源也多樣化,當時,美國所需的大多數石油來源于西半球,加拿大、委內瑞拉等才是其主要的供給者;中東石油僅占美國國內石油需求量的5%,日進口量僅30萬桶,這點兒短缺完全可以從伊朗得到足額的補充。因此,阿拉伯國家的石油禁運對美國的實際影響大大減少。