今年獨遊圈太炸裂了。還沒等我從《山河旅探》《杯杯倒滿》等産品的勁兒裏緩過來,前不久就又出了一個以小博大的國産獨遊爆款:

4月23日上架的AVG(文字冒險)遊戲《餓殍:明末千裏行》(下稱《餓殍》),首周售出近10萬份,兩周售出16.5萬份。按初上架時的折扣價29.6元人民幣來算,現在流水至少已達488萬。

(下文涉及嚴重劇透,請酌情閱讀)

你近期或許在網上刷到了一些關于《餓殍》的梗圖。比如朱元璋(明朝首位皇帝)在「明末千裏行」;朱由檢(明朝末位皇帝)在Steam評論區痛斥祖宗不給力。

可別被這種表面樂呵、整蠱的氛圍給騙了。《餓殍》其實講了個黑暗的故事:玩家扮演名爲良的盜匪,和同夥舌頭一起,在明末饑荒的背景下,從陝西華州運送四個小女孩滿穗、瓊華、紅兒、翠兒,去河南洛陽當菜人(當成菜被吃掉的人)。玩家在旅途中做出的選擇,會導向不同結局。

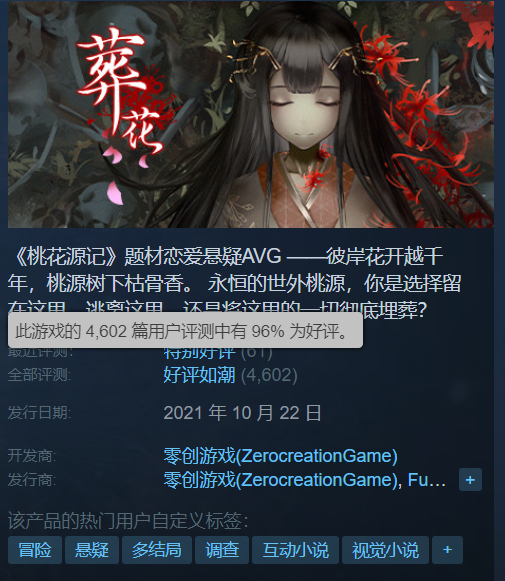

《餓殍》並非零創遊戲(下稱零創)的首個爆款,2021年他們的處女作《葬花:暗黑桃花源》(下稱《葬花》),就是近年最成功的國産Galgame之一。《葬花》之後,零創還在去年推出過一款名爲《1/2》的AVG+戰棋遊戲,但表現不佳。

可點擊查看大圖

《1/2》的失敗,曾讓零創創始人嵇零懷疑人生:自己從16歲開始創業,嘗試做過小說、漫畫、電影,後來又在大二辍學做遊戲,結果才出到第二款産品就大賠一筆,或許真是因爲自己不行?

不過和他聊過後,我發現,正是這種沮喪的心境,讓他找到了制作《餓殍》的靈感。被推進低谷後,卻在低谷裏挖出了機會,這何嘗不是一種因禍得福。

01 在賠掉200萬的負面情緒裏,找到創作靈感或許可以說,《1/2》首發表現太糟糕,才刺激零創做出了《餓殍》。

臨近《1/2》上架時,嵇零和我們聊過對這款遊戲的擔憂:他們立了一個比較大的目標,要把AVG和戰棋結合起來;此外要嘗試群像敘事,意味著故事沒有核心主角,需要同時刻畫好12個角色。這個過程並不順利。戰棋和AVG都屬于強沉浸式體驗,很難相融;而群像敘事也存在內容體驗零散的問題。

而《1/2》正式上架後的表現,更是遠超嵇零對其下限的預期。他最初想的是,投入200萬,保底至少能賣到300萬,因爲這就是《葬花》的成績。但最終結果是,《1/2》總共投入300萬,賣了100萬,賠了200萬。

圖源B站@零創遊戲

他承認,《1/2》的失利,和自己的驕傲,以及對融資市場的誤判,有很大關系。

嵇零表示,首個産品《葬花》取得成功,讓自己變得有些飄飄然。他記得《遊戲設計藝術》裏有這麽一句話:“你做的前十個遊戲都是垃圾,所以趕緊做掉吧。”而他第一次就成功了,所以誤認爲做遊戲是個簡單事。

並且,推出《葬花》時的2021年,正是國內遊戲融資大熱的時候。嵇零那時盤算著,就算《1/2》失敗,也可以當是花錢買教訓,後面再融資就行了。但《1/2》翻車時的2023年,市場環境已苛刻許多,他發現融資變得極其艱難,最後不得不找朋友借錢來維持工作室運轉:“很尴尬,公司差點被我玩死了。”

這段不如意的經曆,讓嵇零的思緒變得越發消極。他開始懷疑自己的水平,甚至擔憂以後能不能活下去:“都十年了,我主導的作品還是會賠,我不會從此一直賠然後被餓死吧?”

圖源B站@零創遊戲

順著這條略顯誇張的悲觀思路,嵇零開始搜索關于饑荒的文字和圖片內容。他查到的,不是像自己這樣自以爲會被餓死的人,而是真正被餓死的人。

這些信息的沖擊,逐漸把嵇零先前懷疑自己會被餓死的負面情緒,轉變成了創作欲。結合他對曆史的些許了解,一個明末陝地饑荒背景下的小女孩形象躍然而生:她皮包骨頭,想哭卻連淚都沒有,眼中夾雜著悲傷和絕望,以及複仇的欲望……這便是他創作《餓殍》的最初靈感,也是他最初對主角滿穗的形象預期。

于是,《1/2》發售還沒過半個月,他和團隊便立刻開始著手制作《餓殍》。

嵇零回顧自己一年前最初的想法

02 研發之初,就知道《餓殍》肯定穩我問嵇零,剛有靈感就開始做,會不會太沖動,他說不會:從決定制作《餓殍》時開始,自己就知道這遊戲肯定穩。

首先是因爲,亂世饑荒的背景,更方便深度探討人性。

起初在搜關于饑荒的資料時,嵇零就被一些真實案例震撼到了。其中讓他印象最深的,就是「易子而食」——彼此交換子女,食以充饑。他認爲,9分獸化、1分人性的表現,讓這件事更顯悲涼:從結果來看,孩子都得被吃,交換一下,只是在人性上,能夠給吃小孩的人帶來一點慰藉而已。

這種改變不了結果的無可奈何,配合人性上的自我安慰,在《餓殍》中也有對應體現。

比如,舌頭一開始以爲,是賣4個饑寒交迫的小女孩去富貴人家過好日子,所以路上各種恐嚇威脅,但在得知實際上是賣她們去當食物後,態度直接180度大轉變,又請吃飯又買零食……但他自始至終沒想過終止或改變行程,所以,這大抵只是舌頭想讓自己心裏好受些的僞善而已。

舌頭該被指責嗎?在一個連飯都吃不到的年代,是要舍棄小我、成全他人,還是確保自己有命活下去?嵇零覺得,這是個不好回答的問題,也是個能讓玩家去感受、思考的問題。

其次,明末是一段充滿悲劇的時期,但聚焦到饑民百姓身上的作品卻不多,嵇零覺得有發揮空間。

不少人在談明朝的興亡時,會從民族史觀出發,提到漢族的沉浮和不甘——他們推翻了由少數民族建立的元朝,後又被少數民族建立的清朝所取代,成了最後一個漢族王朝。

但嵇零覺得,過往曆史記載、突顯民族氣節的故事,太多了,他再以此爲核心,講王侯將相保家衛國、捍衛漢族的衷心,只會掉進老套路。況且,饑荒這事,體會最深的是平民,他們當時都要餓死了,哪還談得上民族氣節。

加重平民悲劇色彩的是,劫地主給百姓發糧的李自成,最終落敗。嵇零強調說,他並不覺得李自成是良善之輩,但這個人至少是願意爲弱者考慮的。比如,行至河南時,很多饑民投靠李自成,從理性角度來說,最優解肯定是留青年壯丁、趕走或殺掉老弱婦孺,但他並沒有這麽做。不過,輸掉山海關大戰後,李自成就節節敗退,願意追隨他的人也變少了。

《餓殍》中的李自成

“就像《讓子彈飛》裏說的,老百姓都是誰贏他們幫誰。特別是在那種命都保不住的年代,他們不大可能優先去思考誰以後會對自己好,而是會優先選擇站隊,看誰是會贏的那個人。”嵇零覺得,明末百姓的選擇難用對錯來評判,這只是他們在亂世之下、不得不采取的生存之道。

圖源B站

所以,嵇零一開始就沒想用民族史觀角度講故事,而是想站在人民史觀、以普通百姓爲主角,講述他們在饑餓和人性之間的掙紮。

這種小衆視角,引發了部分網友的質疑。有人覺得《餓殍》對曆史的解讀是錯誤的,嵇零後來也因此收到了人身威脅。不過他解釋說,對于已發生的既定曆史,自己覺得任何人都可以從任何角度去解讀和想象,他走人民史觀,並不代表他否認民族史觀的合理性。

嵇零在知乎上探討《餓殍》引發的明末爭議

除此之外,還有一個優勢,是嵇零最初沒料到的:「吃美少女」這個噱頭,足夠獵奇。

《餓殍》首曝時,有人問遊戲具體講什麽,嵇零隨口回了句:送小女孩去給別人吃。

這句不經意的回複,卻把遊戲討論熱度點燃了:有人說這太獵奇了;其他對明末曆史有了解的玩家,又會借機科普明末饑荒真實曆史;接收到新知識的玩家,又會向周圍人科普……一傳十十傳百,《餓殍》被Steam玩家收藏進願望單的次數,甚至達到了《葬花》的8倍。

圖源網絡,圖中角色爲滿穗

嵇零後來想明白了:如果一個事物是部分人討厭、另一部分人支持的,網絡輿論就會自然提供流量。他倒沒想過搞爭議,但歪打正著了。

03 6人研發半年:僅3個月就寫完26萬字劇本至于圍繞明末饑荒,爲什麽會寫出「兩個盜匪帶著四個小女孩跋山涉水」的故事,嵇零說,自己沒有一個工業化、流程化的方法論,只是以往的閱曆基礎和創作經驗,讓他自然而然想出了這樣的劇情。

這或許是因爲,他看過不少涉及小孩、人性探討的影視作品。

嵇零提到了《盲井》:兩個大人經常騙農民工下礦井,把井炸塌、僞裝成事故,來騙補償金,但在騙來一個16歲的孩子後,其中一位大人內心逐漸動搖,最終就要不要殺小孩這件事和同夥發生爭執,最終和同夥同歸于盡,保住了孩子性命。

《盲井》劇照,圖源網絡

嵇零還提到了不少公路旅行類的影視作品,比如《這個殺手不太冷》《菊次郎的夏天》《紙月亮》《黑之契約者(第二季)》等。在這些作品中,大人和小孩四處走動,旅途中的經曆讓他們互相撫慰心中陰影、共同成長。

《這個殺手不太冷》劇照,圖源網絡

所以,寫《餓殍》的劇本,對嵇零來說就像搭積木一樣——他看過的作品多,手邊能用的積木也就足夠多,能輕松搭起來。

此外,長年的劇本創作讓嵇零明白,要塑造多個背景、三觀各不相同的人,才能碰撞出有意思的劇情。

于是,《餓殍》裏出現了許多人物對照組:

良和舌頭雖然都是盜匪,但兩人的價值觀其實大相徑庭。良對于殺人這件事有愧疚感,而舌頭則是只爲自己考慮;

四個小女孩面對同件事物,也有不同反應。良和滿穗演示皮影戲時,出身富貴人家、見多識廣的瓊華在靜靜欣賞,因爲家裏窮到飯不夠吃、被爸媽賣給人販子的紅兒和翠兒姐妹倆,都沒見過皮影戲,姐姐露出了好奇的神色,而妹妹則在皮影戲問是啥好吃的……

這些人與人之間的交互、不同反應,會反襯強調出嵇零想要體現的人物特征:對比其他小羊,滿穗顯得過于冷靜和成熟,失去了這個年紀該有的童真和稚氣;對比舌頭,良看上去更冷血,但反而心中尚存人性。

在劇本方向已經明晰的情況下,《餓殍》的研發進度相當快。嵇零僅用3個月就完成了26萬字的劇本;零創裏參與《餓殍》制作的人員有6個,雖然跨度有一年,但實際研發時間只有半年,因爲他們每天還有一半時間在做另款RPG養成遊戲《黑巢:蛇之契約》(下稱《黑巢》,目前未上架)。

團隊對《餓殍》一直很有信心,不過在臨上線時,它還是經曆了一場差點被宣告死刑的意外——《餓殍》在Steam未能通過快速審核,轉而進入嚴審環節。遊戲能不能上架,成了未知數。

彼時零創的資金情況已不容樂觀,如果《餓殍》無法過審,他們將面臨團隊解散的危機。即使不解散、強撐下去,他們也只能把所有賭注壓在《黑巢》上,而多年來的創業經驗告訴嵇零:“不要讓一個東西成爲你的最後一搏,它很可能會把你幹掉。”

回顧那段等待審核的日子,嵇零說,自己整天給團隊加油打氣,但腦子裏卻總是不由自主地想起李自成——他節節敗退後,也不斷在鼓舞士氣,但最終被幾個老頭拿棒子給打死了,走得不太體面。每每想到這樣的情景,嵇零心裏都感到很絕望。

好在一個月後,《餓殍》終于過審。其首周銷量,比零創曾經的巅峰代表作《葬花》高出4倍,直接把團隊從低谷中拉了出來。

04 複盤《餓殍》:我們還有需要改進的地方

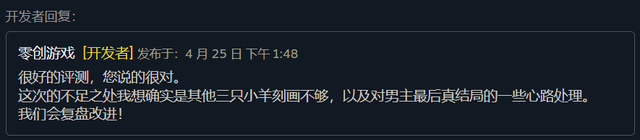

04 複盤《餓殍》:我們還有需要改進的地方 《餓殍》上架後,嵇零每天高強度地刷各種社區,閱讀和回複玩家評論:“這也是研發的一環,因爲可以複盤哪裏做得好,哪裏做得不好,幫助我下次研發。”

回頭來看,嵇零確實找到了一些日後需要引以爲鑒的經驗教訓。

第一,《1/2》的失敗讓他得了「群像PTSD」,導致他只敢把筆墨集中在個別人物身上。

最明顯的是,《餓殍》對除了滿穗以外的三個小女孩,刻畫是不夠多的。玩家對她們有印象,但印象不深,也沒有太強的共情感。嵇零不是不能去寫,但心裏實在是太怕像《1/2》那樣,寫得太分散太亂。但現在他覺得,這事做得矯枉過正了。

第二,在真結局中,良和滿穗都活了下來,兩個角色在對話中,將釀成餓殍遍野的錯,歸因到了封建地主身上,但這個歸因的過程,嵇零沒處理好。

這裏也是他寫劇本時最糾結的地方,反複改了三次。嵇零希望借良的口吻,喊出對封建地主階級的控訴——讓饑荒慘狀愈演愈烈的,是大旱之下,仍給農民加稅、不放糧救人的地主。

遊戲上架後,嵇零才發現,自己老盯著良,這個方向本身就錯了。在玩家眼中,良身爲盜匪,是饑荒的受害者,但也是加害者。而良對面站著的,是全家死光、但從未加害過他人的滿穗。

嵇零反應過來:“這種幡然醒悟、終于明白自己該恨誰的感慨,讓滿穗來說才合適。她是最純粹、最底層的受害者。”

第三,《餓殍》的女性玩家占比不大,這並不符合嵇零最初的預期。

他原本想著《餓殍》會是大多數人都喜歡、不挑性別的産品。但部分女粉較多的UP主直播遊戲時,不僅效果不好,還被觀衆沖了。

嵇零感到內疚。他覺得,雖然自己無心做強調兩性關系的內容,但遊戲裏的部分設計,可能還是給女玩家帶來了不適感。第三章打屁股、第七章洗澡橋段的畫面和對白,可能也會被誤認爲有過多的暧昧要素。

不過,零創有改進的機會:除《黑巢》以外,他們手頭還在研發《餓殍》的續作《哀鴻:城破十日記》。嵇零說,明末很複雜,充滿悲劇美,他沒寫夠,還有很多想要展示給玩家的、更深刻的內容。

05 行業下行的大災變時期,搞不好也有機遇不過讓我在意的一點是,明明兩款AVG遊戲都賣爆,嘗試做玩法的《1/2》翻車了,爲什麽零創還要嘗試RPG養成玩法、做《黑巢》?一直做AVG一直賺錢不香嗎?嵇零解釋說,自己對零創有更大的預期。

他的終極目標,是打造一個像Cygames那樣文化屬性濃厚的公司:主業做遊戲,同時做很多衍生類文化産品,比如動漫。

典型如Cygames的《賽馬娘》

而要達到這個高度,嵇零認爲,公司不能局限在AVG品類裏:“如果說團隊像一條龍,那我可能就像一個騎士,現在用AVG打獵,拿肉把龍一點點養大,這樣我們後面才能一起飛過懸崖,去挑戰更難的怪物。”

在融資難的當下,「餵龍」並不是一件易事。但嵇零覺得,大災變時期搞不好也是機遇。他提到日本經濟泡沫破裂,說當時很多資産價格跌得很低,有人借機低價收購資産後開溫泉酒店,結果賺了。

行業下行給零創也帶了一些類似的轉機,比如,他們現在更好招人了。嵇零記得自己2年前想在成都招個美術,開月薪1萬,只收到20+份簡曆。

而前不久他們招行政助理,開月薪5-6千,招聘信息在NGA火出圈了。很多網友吐槽零創摳門,工資開得低,事還多。但結果,它成了當時BOSS直聘Top 50受歡迎崗位,有2萬多人浏覽過,最終有1900人主動聯系。

嵇零感慨:“簡直就是大逃殺。”爲了千裏挑一,他不得不加些技能條件,比如平面設計、視頻剪輯等,不然根本篩不出人。但從結果來看,這確實讓他們招到了更全能的人才。

所以嵇零對未來並沒有感到很悲觀。他說就像電視劇《大時代》的名台詞一樣,別人都死光,就你沒死,那就是贏了。

圖源B站@小丸子詩穎

雖然對前景持樂觀態度,但嵇零並不建議任何人在毫無准備的情況下投身遊戲行業,特別是辍學做遊戲。嵇零雖然這麽幹了,但他初創業時開的漫畫工作室,當時已有每月幾萬的穩定收入。光是這個背景,就和單純想辍學的人有區別。

同時,嵇零認爲,有時所謂的破釜沉舟,更像一種逃避,有人爲了堅定自己逃避的決心,還會爲此加砝碼。辍學做遊戲同理:在本身不具備賺錢能力的情況下,連學都不上了,想著自己犧牲了這麽多,絕對會出成果,但結局不一定如願。

況且,幹這行容易踩的坑不少,嵇零覺得並不簡單:

做遊戲成本不好控制,到了後期,一旦要改某個設計,就會牽一發而動全身;

它很考驗創作者對創意好壞的判斷力,有些人可能覺得自己的點子很無敵,但玩家並不喜歡;

跳出遊戲同質化的死循環,代價不小,很多人並不是不想做新奇的遊戲,只是做不起罷了。

他見過太多AVG同行做日式校園題材産品,因爲可學習借鑒的對象足夠多,有些素材甚至可以直接拿來用,很省成本。但這樣會陷入惡性循環,越來越卷,失去新鮮感。相較之下,去年畫中國校服、講中國愛情故事的AVG遊戲《候鳥》,反而小爆了一波。

聽他細數各種坑,我不禁問了句:是否後悔轉行來做遊戲?他說正相反,做遊戲在他看來是很好的決策:“遊戲産業會隨著科技持續進步,但小說、漫畫創作,很難隨科技出現大的變革。所以我覺得自己沒有選錯路。”

再說了,踩坑就是最壞的結果嗎?或許更嚇人的是,眼中只看得到踩坑的痛苦,而忽視了爬出去的機會。嵇零曾吐槽說,自己每次創業,都會在第二次嘗試的時候栽大跟頭,原因是急功近利,但也因此對第三部作品更有信心:“在做下一作時,我們是經曆過成功,也經曆過失敗的團隊了,失敗的經驗比成功更能讓我們成長。”

圖源B站@零創遊戲

如今,遊戲人踩坑或許會變得比以往更常見,但這意味著現在就是最壞的年代嗎?能讓賠掉200萬的零創東山再起,我想,這個年代或許也沒有那麽壞。