文/匹夫

編輯/匹夫

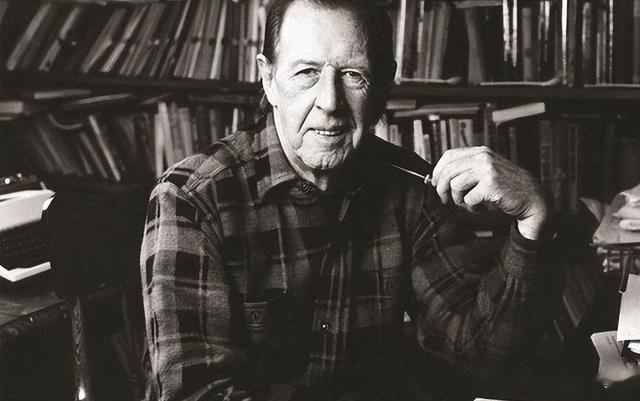

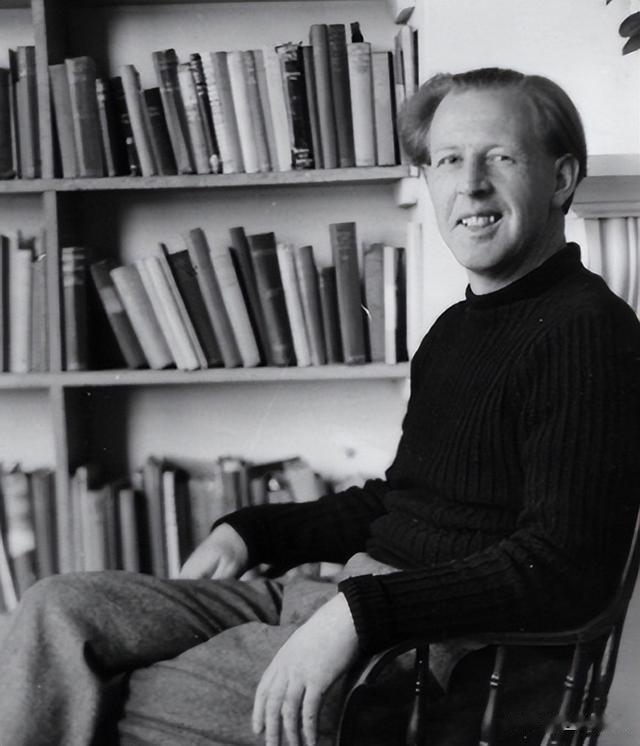

引言雷蒙德·威廉斯是20世紀中期以後英語國家著名的馬克思主義文藝評論家,同時也是英國文化史上的一位開山鼻祖,他被稱爲"二戰以後英國最具才華,最受歡迎,影響最大的"社會主義小說家"。

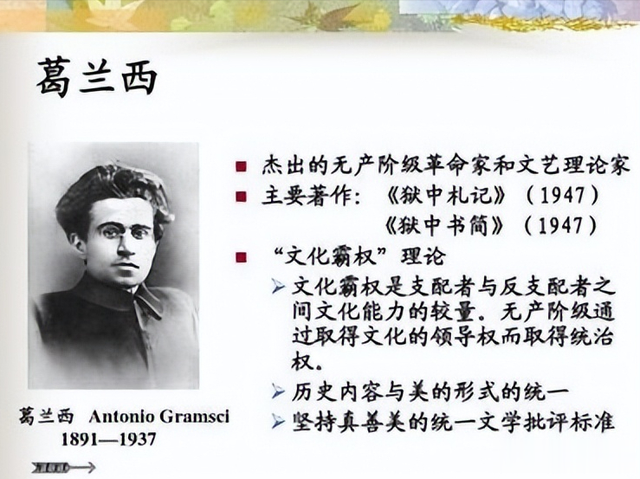

在其最早的幾位學者中,威廉斯首次引入葛蘭西的“領導力”這一思想,使其對英國的“領導力”這一思想形成了一種對其進行了有益的補充,從而開創了一種全新的“文化”模式。

威廉斯關于新文化的觀點本文從威廉斯“把自己的全部精力都放在了探討文化客體和社會之間的聯系上,而這些工作正是他一生都在與馬克思的談話中所做的。”

“文化”這個觀念在威廉斯的所有著作中都有體現,比如《文化與社會》、《漫長的革命》、《馬克思主義與文學》、《寫作文化與政治》等他的重要著作的標題。

威廉斯從“語義史”的角度審視了“一種新的生命形態”,對文化理論作出了重要的貢獻。

威廉斯仔細地研究了“文化”這一術語在意義上的演變。從語源學上講,英文中“文明”一詞起源于大自然,其本義爲“耕作”,表示人們對莊稼的生長進行調控,而這些詞語就是由“文明”這個詞衍生出來的,用來描述人們的行爲。

但是,從18世紀起,隨著産業革命這一在人類曆史上出現的一次重要的社會變化,“文化”的意義也慢慢地改變了,它變成了一個與大自然分離,擁有多種意義的單獨的概念。

威廉斯在其《文化與社會》中將其定義爲五個方面:首先,它是一種“思想的一般狀況或習俗”;二是“在一個整體的社會中,一般的人類認識的發展狀況”;三是“一般的美術形態”;四是認爲“人的精神,物質組成的一種完整的生命形態”。

另外,“文化”這個詞的另一層意思是:這個詞往往會引起敵意,使人感到迷惑。其實,威廉斯的“五重意義”可以概括爲兩個方面:第一,它是對人類精神、心靈等普遍存在形態的精神結果的一種文化概念;

二是對“物質”、“精神”、方面的認識。所以,文化既是一種社會團體在一定的曆史過程中,對人們的精神進行的一種社會構造,也是新的生産方式、新的工業的反應,也是新的政治和社會發展的反應,還與各種新的人際關系和社會關系有關。

因此,“文明”一詞,從最初的意念狀態,或知識,或道德,或風俗,變成了一種與“人”的日常行爲模式。

由此,威廉斯又重新確立了“文化即“整個”的生命形態”這一新的文化觀點,並一直在威廉斯的思想中,著重指出了文化與社會經濟,政治,制度,風俗等生命形態之間存在著密切的聯系。

威廉斯重新定義了“文化”這一概念,體現了威廉斯對“經濟決定”這種“曆史決定”的否定,而這種否定正是他和葛蘭西“遠程”談話的思想依據。

在馬克思的傳統理論中,文化是一種上層建築,是一種受經濟基礎約束的消極反應。

葛蘭西領導權力觀在威廉斯思想中的再定位葛蘭西的政治思想中,領袖權力觀念是一個重要的思想。葛蘭西以其特有的方法認爲,近代以來,統治階層維護自己的統治,有兩種方法:一種是以武力與強迫爲特點的“統治”方法;二是葛蘭西將“領導權”模式稱爲“智力與倫理變革”,它以贊成爲主要特點。

在一個資本主義國家裏,人們通常只在非常危急的時候使用前一種方法。在大部分常態下,使用領導權力的頻率高于使用武力。

領導這個理念表明,一個經濟階層對另外一個經濟階層的支配,並不只是因爲其在經濟和材料方面的實力,更多的是因爲它在文化方面的優越性。

它可以通過權說被統治階層,使其同意他們的信念系統,並將他們的社會、文化和道德等價值觀凝聚起來。

所以,“領袖”這個詞也可以被直譯爲“文化領袖”。葛蘭西關于領導權力的強烈的“以文化爲核心”的觀點,與威廉斯的“領導權力”的觀點不謀而合。

所以,威廉斯投靠葛蘭西是理所當然的。然而,威廉斯並非對葛蘭西的理論進行了全部複制。

威廉斯重新確立了葛蘭西關于“領導”的理論,並將其作爲一個中心觀念來理解和掌握一個文化動力的進程。

威廉斯認爲:在曆史上,領袖地位被界定爲“在政治領域,特別是在世界範圍內的支配地位”。馬克思把“支配”的關系延伸,具體地說就是“統治階層”。

葛蘭西提出了“領導權力”這一思想,這對于馬克思的文化觀來說,是一個重要的“轉變”。威廉斯認爲:“領導力”是一種全新的理念,其覆蓋範圍甚至超過了過去曾有過影響力的“文化”與“意識形態”。

“領導力的超脫”是因爲它突出了這種與權利分布狀態和權利效果緊密聯系在一起的“整個社會進程”。“人”只能從一個抽象的角度來看,“人”可以確定和創造自己的整個生命,“財富”的不公平,“力量”和“身份”的不公平,“權力”的不公平。

因此,葛蘭西認爲需要確定主導因素和從屬性”,“正是由于確定了這一進程的整體性,使得領導權力的觀念的觀念、信仰的意識系統起到了決定作用,它不僅是一個觀念、信仰的意識系統,也是一個由各種具體的主導意義和價值現實構成的生命的、完整的社會進程”。

所以,“領導權力是一個生命的含義和價值觀系統,同時也是一個結構化的過程,而且,在經驗化的過程中,往往表現出互補的力量。”

領導給了大部分人一種真實的感覺,一種絕對性的感覺,這是一種現實,一種超越了現實的東西,大部分人都不能在他們的大部分生命中采取任何行動。

這就是說,在最強烈的含義中,領導力是一種“文化”,而這種“文化”則應該被認爲是某種特殊階層之間的一種生活的支配與附屬的聯系。

威廉斯認爲,與傳統的文化和思想體系相比較,領導的理念有兩個明顯的優勢:一是,領導和服從的理念,與先進的社會結構和管理方式非常相似。

例如,可以是在近代的資本主義中進行真正的民主投票,也可以是在當代生命的“閑暇”、“私人生活”這樣具有當代價值的範疇。相對于傳統的“領導”理念,“領導”的理念更加具體,更加積極。

第二,從另一個角度來看(將其視爲一種文化傳統和一種文化慣例)。而且,在運用“領導權力”這個詞的時候,往往會將這個詞的概括性地概括起來,從而導致“領導權力”成爲一個“單一的、靜態的、抽象的”,因此,“領導權力”與陳腐的“上層建築”和“意識形態”並無二致。

威廉斯主張:我們應當認識到:“現實中的領導總是一個進程,而非一個體系和一個組織。這是一個由經驗,關系,行爲組成的一個真實的混合物,具有具體的,變化的張力和約束。領袖地位並不是單一的。

此外,“領導權力決不能只是一種支配地位,而是要經常更新,重新創造,保護,修正。但與此同時,社會又經常遭到反抗,限制,變化,以及挑戰,而這根本就不是社會本身的壓力。

由此,威廉斯提出了“一種領導力”而非僅僅“領導權”,以及“某種主導”而非僅僅“主導”。前者是實踐的,具體的,動態的,而後者是固化的,抽象的。

從擴大後的政治和文化層面來看,所有真正的領袖都屬于這種類型,雖然從其界定來看,領袖永遠都是占主導地位,但決非普遍或獨占。矛盾永遠不會少。

無論何時,一個人的生活中都有一種重要的東西,一種替代的東西,一種與它發生沖突的東西。

這就需要引入“對抗型領導”與“替代型領導”這兩個具有現實持續性的實踐要素。換言之,無論哪個時期、哪個社會,“領導權”都始終是處于統治位置的,然而,同時又潛伏著失去統治位置的“對抗型領導”,並滋生著企圖占領新統治位置的“替代型領導”。

這種以“意識形態”爲中心的僵硬的領袖地位,常常會忽略或者孤立這種替代與對立。

要實現領導力的持續勝利,就必須對其進行持續的壓制和改造,並讓其與自身進行配合。

在這個動力的作用下,領導力決不能簡單地被視爲一種支配的文化的擴散,而應當尤其關注對領導力産生質疑與挑戰的替代與對立。

威廉斯的“領導力”這一觀念帶有強烈的“競爭”意味,它與“對抗”、“替代”等因素的相互作用,共同組成了一個複雜的、動態平衡的、不斷變化的文化進程。

三種不同的文化:一個不斷變化的領導權力競爭進程文化的複雜,既表現爲其不斷演變的進程,又表現爲其對社會屬性的界定,更表現爲其與各種要素的相互影響與相互影響的動態性。

威廉斯還用“三種文化”模型對領導權力的動力機制進行了闡述。第一類是“主導文化”,即“在任何一個社會中,在任何一個特定時期,都有一個中心的行爲,意義,價值體系。”

占支配地位的社會大衆,既是社會大衆的需要,又是社會大衆的要求,是社會大衆追求的目標。這就是領導權力的具象與實質;“殘余文化”則是“雖然已經存在,但是仍然在這個文化進程中發揮著作用的要素”。

他們不但對曆史具有影響,對現實也具有影響。殘留的文化中,既有曆史遺留下來的理性成分,又沒有在現代的發展進程中占有一席之地。

通常來說,殘留的文明與主流文明之間總是有一段距離,然而主流文明不會讓過多的殘留的經驗和做法存在于自己的外部,否則會對自己構成危險。

所以,在很多時候,一些殘留的文化成分和表達方式會被主流的文化所吸收。例如,信仰的文明就是一種殘余,但其一些價值觀(例如,社會制度)可以融入到一個更大的共同體之中;

農村的思想雖然反對工業化,也基本上屬于“剩馀”,但它的“消遣”作用卻可以被納入;而王權的遺存亦可作爲一種獨特的政治與文化職能而加以吸納。

但在這種情況下,主流的“吸收”並不意味著“吸收”的徹底,在“吸收”的過程中,殘留的某些對立的“意義”與“價值觀”仍能在“吸收”的壓力下得以維持。這兩個對立元素“象征著人類的經曆,願望和成就,而過去,它們都是被忽視,被貶低,被反對,被壓制,甚至被徹底否定的。”

他們會在某些時候出現,從而對占統治地位的文明造成某種影響,或者在某種程度上將其瓦解

結語綜上所述,三大文明一直都有收納與反收納、壓抑與反壓抑的沖突,這些沖突都是領袖與反領袖的沖突。

威廉斯通過“三種文化”這一學說,對領袖權力爭奪的一個動力的進程作了一個更爲全面的闡釋,同時也是一個與各團體的利益相適應的重組進程

參考文獻

[1]新馬克思理論辭典

[2]化與社會

[3]葛蘭西的霸權概念辨析

[4]馬克思主義與文學