旗人,在清朝是一個極爲特殊的存在,怎麽說呢,旗人身份就是鐵飯碗,由國家財政負責恩養,生下來就有俸祿拿。沾點皇親的宗室,哪怕是無爵位,無差事,每天遛鳥、鬥蛐蛐、喝茶,黃帶子男丁,10歲以下的,每月就有二兩銀子,滿20歲後,每月發三兩銀子,每年給米42斛零2鬥(清時,一斛爲五鬥)。紅帶子男丁待遇稍微差點,滿20歲,每月2兩銀子,每年給米21斛零2鬥。

除了皇族,其余的八旗子弟尊貴一點的都算是兵丁,高級兵丁每月4兩銀子,每年46斛米。低級兵丁每月1.5兩至3兩不等,每年米22斛至42斛不等,逢年過節和紅白喜事都有額外的福利。

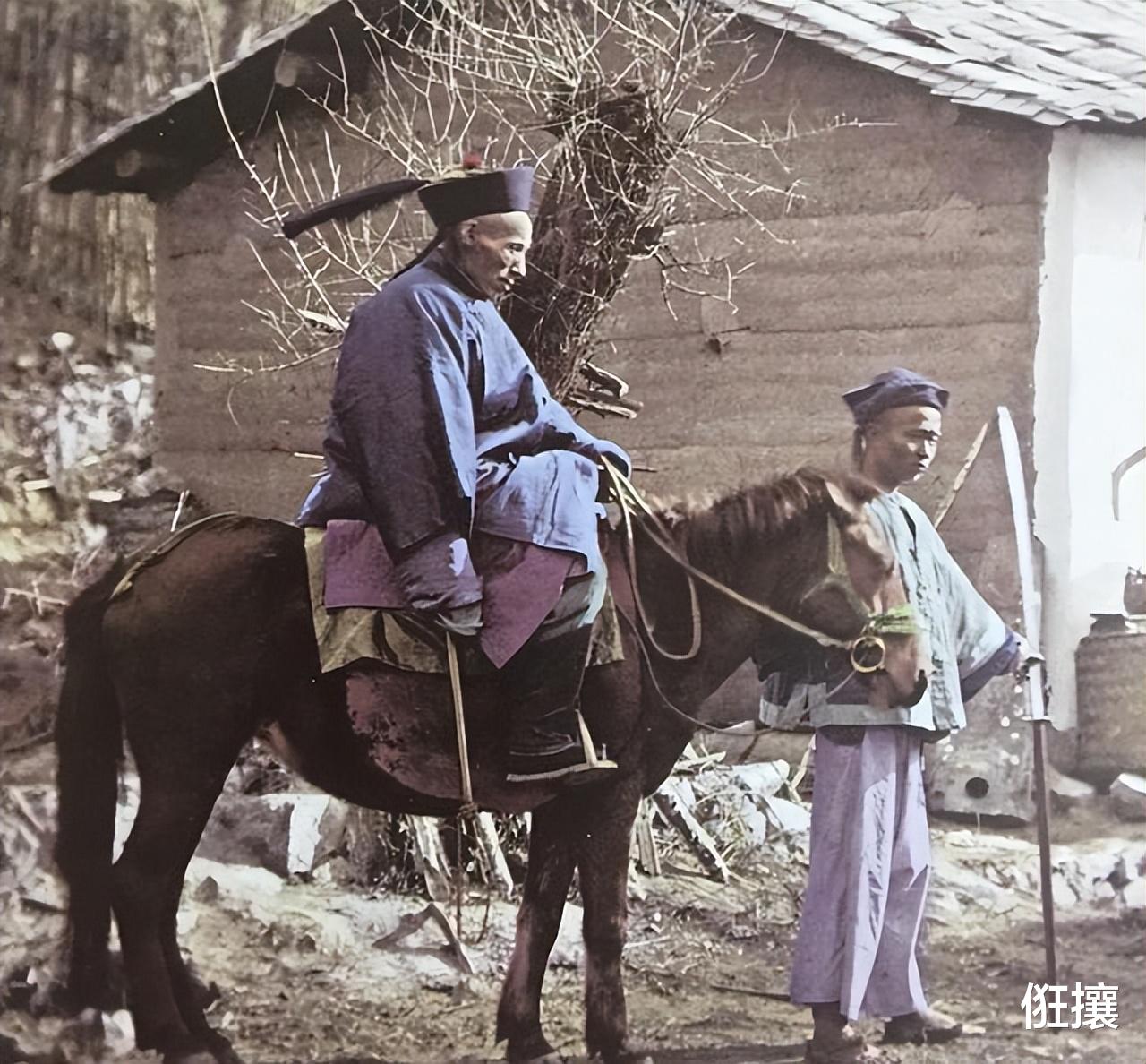

八旗軍

除了皇親和兵丁,身份較差的就屬于包衣了,包衣也就是奴才,專門爲皇室宗族服務的這麽一個群體,但是你別小瞧這一批人,雖然身份地位較低,但是生下來就有活幹,內務府的差事基本被上三旗的包衣壟斷,這些人的待遇遠高于在其他衙門當差或者當衙役,女子則會被選入宮中當宮女,差一點的也可以進王公貴族家當丫鬟。

哪怕是下五旗的包衣,也不用犯愁,也是很吃香的,有好的活等著你喲,八旗的官員規定不准私自出京,可他們在京外大多都有很多土地,因爲在清朝初入關內的一段時期裏,朝廷放任滿洲貴族和八旗士兵侵占漢人的土地,並將這些土地作爲私人財産。之後朝廷又爲了防止滿洲旗人的地産丟失散盡,禁止漢人典買旗人的土地。官員和貴族又不可能自己去耕種,還很難離京,這些土地需要人料理,于是包衣就成了主人的代表,負責管理這些土地,那也是吃穿不愁,工資待遇相當不錯。

鐵杆莊稼

正因爲此,當時人們稱旗人爲“鐵杆莊稼”,也就是我們所說的鐵飯碗。但是因爲旗人生活太好,日子過得安逸就會不斷繁衍生息,人口也出現了暴漲,但是這些多出來的旗人是需要國家很大的財政成本去恩養的,當清朝從順治、康熙、雍正時代一直發展到乾隆時期,盛世遇到了瓶頸,所謂的盛世就是以金錢鑲出來的面子,裏子已經開始撐不住了,這時候清朝的國家財政收入和支出不平衡,財政也開始赤字,所以節儉開支成了一項重要國策,而隨著清朝統治穩固了一百多年,負責穩定天下的八旗子弟就顯得不那麽重要了,所以裁撤霸氣鐵飯碗,成爲了一項舉足輕重國家政治手段。

而經曆了一百多年的社會發展,養尊處優的旗人在人口爆發式增長之後,整日無所事事遊蕩在京師周圍,經常制造一些混亂,給社會造成了很大的不穩定因素,到了乾隆時期,京師周邊的八旗子弟就有六七十萬人,其中漢八旗子弟就有44萬人,這些漢八旗始終保持著漢人的風俗,讓滿清統治者對此頗爲不滿。

在這樣的大背景之下,乾隆皇帝推行出旗爲民的政策,是清朝曆史上一個重要的事件。出旗爲民,即是指將原來屬于八旗制度的旗人,從軍隊中脫離出來,轉變爲普通百姓,從事農業、商業等生産活動。這一政策的實施,不僅改變了旗人的生活方式,也對清朝社會的經濟、政治等方面産生了深遠的影響。

漢八旗

首先,我們來看看乾隆皇帝推行出旗爲民政策的背景。清朝建立之初,爲了維護統治,實行了八旗制度。這一制度將滿族人民分爲八個旗,每個旗都有自己的軍隊、官員和領地。然而,隨著時間的推移,八旗制度逐漸暴露出許多問題。一方面,旗人因爲享有特權,往往不願意從事生産勞動,導致社會生産力低下;另一方面,旗人的軍事素質也逐漸下降,難以應對外來的侵略。因此,乾隆皇帝認爲,必須對八旗制度進行改革,以提高社會的生産力和軍隊的戰鬥力。

在這樣的背景下,乾隆皇帝推行了出旗爲民的政策。漢軍旗原本都是漢人,他們進入八旗的緣由也各不一樣,除了在滿清入關之前的從龍功勳不用出旗之外,其他各類的漢軍子弟,尤其是另計檔案和養子開戶的旗人,如果本身有意願改歸原籍的,可以允許他們與當地的民人,也就是普通漢人百姓一樣編入保甲。旨意看似很溫和,但是在實際執行過程中,就是直接分類,強制執行。

具體來說,就是將原來屬于漢八旗制度的旗人,從軍隊中脫離出來,轉變爲普通百姓。政府爲他們分配土地、房屋和生産工具,鼓勵他們從事農業、商業等生産活動。同時,政府還制定了一系列政策,如減輕賦稅、提供貸款等,以幫助他們盡快適應新的生活方式。

八旗貴胄和包衣

出旗爲民政策的實施,對清朝社會産生了深遠的影響。首先,這一政策提高了社會的生産力。旗人從軍隊中脫離出來,開始從事生産勞動,不僅增加了社會的勞動力,也提高了生産效率。其次,這一政策有助于增強軍隊的戰鬥力。旗人通過從事生産勞動,鍛煉了身體素質,提高了軍事素質,爲保衛國家做出了更大的貢獻。此外,出旗爲民政策還有助于促進社會的穩定和發展。旗人轉變爲普通百姓後,與漢族人民一起從事生産勞動,增進了民族間的交流和融合,有利于社會的穩定和發展。

然而,出旗爲民政策在實施過程中也遇到了一些困難和問題。首先,旗人在軍隊中享有特權,突然轉變爲普通百姓,心理上難以適應。其次,政府爲旗人分配的土地、房屋和生産工具有限,難以滿足所有人的需求。此外,由于旗人長期脫離生産勞動,缺乏生産技能,導致他們在從事生産勞動時面臨一定的困難。

針對這些問題,乾隆皇帝采取了一系列措施加以解決。首先,他通過宣傳教育,引導旗人認識到出旗爲民政策的重要性和必要性,增強他們的心理適應能力。其次,政府加大了對旗人的扶持力度,提供更多的土地、房屋和生産工具,以滿足他們的需求。此外,政府還組織了專門的培訓機構,爲旗人提供生産技能培訓,幫助他們盡快適應新的生活方式。

在乾隆皇帝的精心組織和大力推動下,出旗爲民政策逐漸取得了顯著的成效。旗人逐漸適應了新的生活方式,從事生産勞動的人數不斷增加,社會生産力得到了提高。同時,軍隊的戰鬥力也得到了增強,爲保衛國家做出了更大的貢獻。此外,出旗爲民政策還促進了民族間的交流和融合,增進了民族團結和社會穩定。

八旗精銳

總的來說,乾隆皇帝推行出旗爲民政策是清朝曆史上一個重要的舉措。這一政策的實施,不僅改變了旗人的生活方式,也對清朝社會的經濟、政治等方面産生了深遠的影響。雖然在實施過程中遇到了一些困難和問題,但在乾隆皇帝的精心組織和大力推動下,這些問題都得到了有效的解決。出旗爲民政策的成功實施,爲清朝社會的發展和繁榮奠定了堅實的基礎。

那乾隆爲什麽要排除萬難,強行推動出旗爲民政策的落地?

首先十分擔心八旗子弟漢化,難以維持八旗子弟“國語騎射”根本的清廷,由于雍正初期,基本就將全國的硬仗打完了。到了乾隆即位之後,基本上是天下太平,八旗軍也是軍備廢弛,特別是漢八旗,已經淪落爲和綠營軍一樣,在乾隆時期,早已不堪大用,而國家因爲沒有戰事,完全沒有必要花費大量的軍費來養著大批軍隊。

經過乾隆時期的強行推動國策,八旗集團之中,漢軍的人丁由44萬降至22萬人,比例從原來的72%下降到了42%,基本滿足了滿清政府最初對八旗軍的規劃,基本完成了乾隆的這項國策。在一定程度上,保證了八旗軍的純正性。不僅僅是八旗軍隊,包衣也是如此,乾隆中期,皇帝又谕令五旗王公將生計困難之旗鼓包衣大量放出,並且每幾年放出一次,下五旗漢姓包衣的數量也因此大幅減少,僅爲包衣滿洲佐領數量的五分之一多一些。

八旗腐化

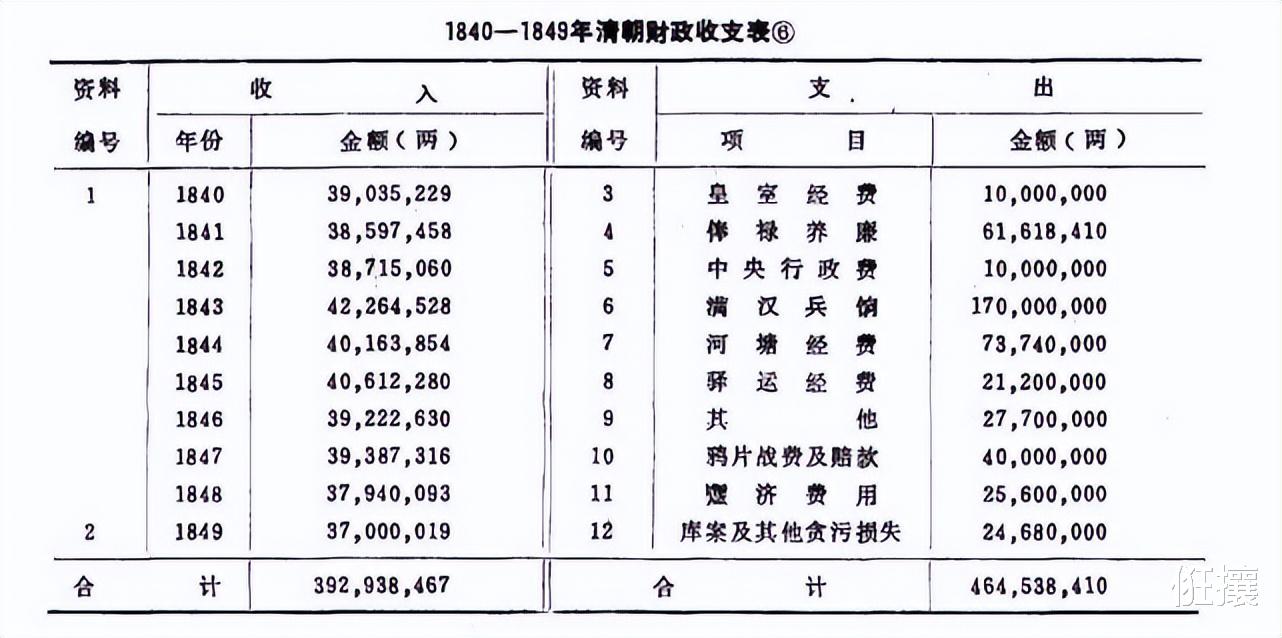

然後財政支出太大,清政府不允許八旗子弟自謀職業,所以需要花費大量的國家財政來維持八旗子弟的日常生活,即使是包衣,也是爲八旗貴胄打工,相當于還是拿著八旗子弟的俸祿,而到了巅峰時期,京師周邊就盤踞著數以十萬的八旗子弟,需要耗費朝廷大量的財政支出。本來養皇室宗親,滿清政府就已經比較吃力,再加上數十萬的八旗子弟,豈不是一年數百萬兩白銀就沒了!

再者保證血統清白,避免滿清統治的根本八旗軍的腐化,在乾隆時期,因爲政治相對寬松,所以貪汙腐化漸漸被滋養開來,而八旗軍中,漢八旗腐化程度更加嚴重一些,乾隆想通過這一國策,提升八旗軍的素養。

八旗腐化

但是八旗的腐化,不是一道國策就可以避免的,國家本就不合理的結構,一群沒有信仰的群體,在失去了艱苦奮鬥大環境的限制之後,將會迅速走向腐化,這是自然的規律,奢靡之風一旦興起,將很難杜絕。所以,這群鐵杆莊稼,從所謂的乾隆盛世開始,日漸腐敗,到了清末,已經完全沒有了戰鬥力,形同朽木。

最後,飛鳥盡良弓藏,卸磨殺驢古來如此,漢八旗子弟的數量遠多于滿洲八旗,本來就會對滿清政府造成很大的影響,爲了政局穩定,裁撤漢八旗成爲了曆史的必然。