導語:《國家經濟》是『砺石商業評論』的一個核心文章專欄,試圖從經濟與人文融合的角度去解讀全球各個核心國家的最新發展,以歸納出不同國家經濟變遷背後的底層規律。本期爲讀者帶來的國家是埃及。

王劍 | 作者 砺石商業評論 | 出品

埃及,這個擁有悠久曆史和燦爛文化的國家,曾經是世界的中心,如今卻在現代世界的地緣政治中迷失了方向。

從法老的輝煌到阿拉伯世界的佼佼者,埃及曆經無數興衰,始終是世界關注的焦點。然而,現代埃及的發展卻未能延續古埃及的輝煌,反而面臨著一系列複雜的挑戰。

不禁令人好奇:埃及,何以至此?

1

不斷被征服的古埃及曆史

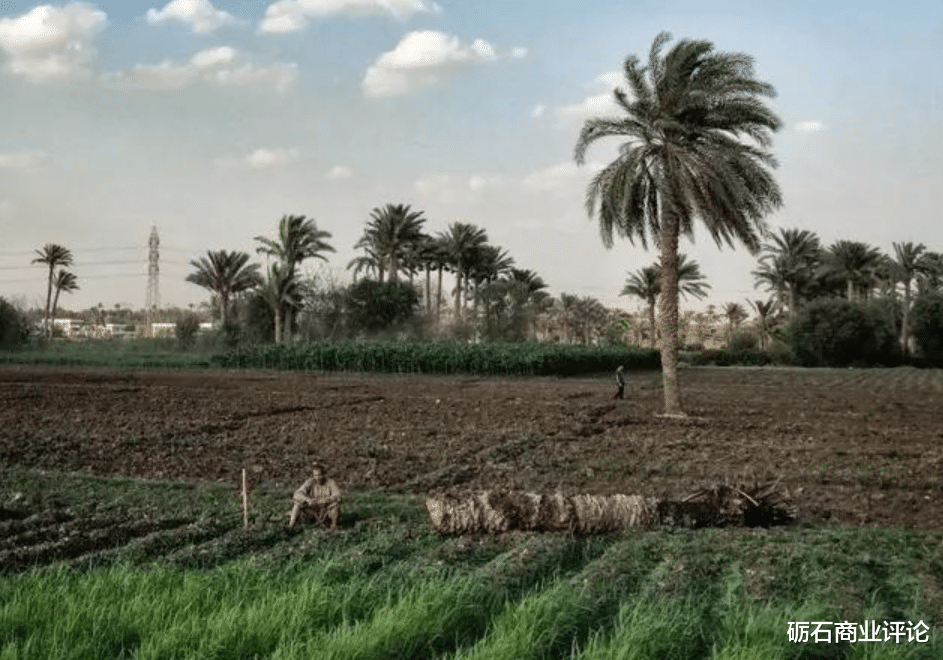

從地圖上看,埃及雖然有101萬平方千米的國土面積,實在不算小,但實際95%的國土都被沙漠所覆蓋,可耕種面積不足4%。且境內除了縱貫南北的尼羅河之外,幾乎沒有常年性的河流。

尼羅河對于埃及的重要性,可以從當地一句諺語看出,“尼羅河上午幹涸,埃及下午就會滅亡”。

這是因爲埃及是典型的熱帶沙漠氣候,蒸發旺盛,雨水稀少,生活和農業灌溉水源完全依賴尼羅河。

尼羅河的源頭位于遙遠的東非高原,每年夏季,季風帶來的降雨爲河流注入了充沛的水源,使得河流定期泛濫,形成了肥沃的沖積平原,使得河谷區和三角洲的土地極其肥沃,莊稼可以一年三熟。

曆史上遊曆過埃及的希臘人曾經羨慕地寫道:“那裏的農夫只需等河水自行泛濫出來,流到田地上灌溉,灌溉後再退回河床,然後每個人把種子撒在自己的土地上,叫豬上去踏進這些種子,以後便只是等待收獲了。”

因此,埃及曆史上一直是全世界最大的棉花、小麥、玉米等農作物的生産國之一。

依靠如此優渥的自然條件,埃及才孕育出曆史悠久的古埃及文明。

古埃及文明起源于7000年前,一支撒哈拉族群爲了尋找新的水源,曆盡千辛萬苦跨越無盡的沙丘,終于發現了這片水草豐美的河谷。

定期暴漲的尼羅河不僅沒有摧毀新的文明,反而被古埃及居民逐漸掌握其泛濫規律,演繹出一套與自然和諧共存的農業系統。

他們不僅學會了利用河水的泛濫來灌溉農田,更通過種植小麥和亞麻等作物,建立了一個充滿活力的史前文明。

隨著人口不斷增加,各地部落逐漸形成,並且有了自己的宗教信仰,同時還出現了最早的象形文字,古埃及文明逐漸成型。

定居于此的人們將太陽神視爲最重要的神明,因爲可以主宰尼羅河水位的上漲。在這種崇拜心理下,古埃及人將自己的國王視爲太陽神的化身,並根據尼羅河上漲和泛濫的周期,將一年分爲泛濫季、生長季、收割季(類似我們的農曆),保留至今。

到公元前4000年左右,尼羅河流域逐漸出現數十座史前城鎮,互相既有貿易往來,也有戰爭中的吞並與融合,開始有了“上埃及”和“下埃及”之分。

其中,南方河谷被稱作“上埃及”,大致經曆了塔斯亞巴達裏文化,涅伽達一期阿姆拉特文化,涅伽達二期格爾塞文化,涅伽達三期塞梅尼文化(也稱前王朝時期);北方三角洲則是“下埃及”,分別經曆了法尤姆文化、邁瑞姆達文化、奧瑪瑞文化以及馬阿迪文化。

這些文化彼此交融,也互有爭鬥,持續了千年。

到公元前3100年左右,“上下埃及”被法老美尼斯統一,強盛的古埃及王國(早王朝時期)就此誕生。

公元前2700年至約公元前2180年,古埃及進入了古王朝時期,分爲第三、四、五、六王朝。

被譽爲“世界奇迹”的埃及金字塔出現于第三王朝時期,而在第四王朝時期,埃及開始興起建造金字塔的熱潮,著名的胡夫金字塔便形成于這個時期。

每座金字塔平均由230萬塊巨石組成,每塊巨石重約2.5噸。僅胡夫金字塔修建就耗時三十多年,有10萬人參與了修建。因此,第四王朝也被視爲古埃及的“榮譽時代”。

然而,古埃及文明並非一直處于輝煌之中,伴隨時間的推移,這個文明也經曆了分裂和內亂。

2

蘇伊士運河的前生

公元前1085-前752年,埃及又曆經了四個王朝時期,即第二十一到二十四王朝,依然戰爭不斷,彼此間打得不亦樂乎。

直到公元前332年,亞曆山大大帝打敗波斯人之後,又率軍征服埃及,正式加冕爲法老,並在此建設了亞曆山大港,就此開創了古埃及的巅峰時期。

亞曆山大大帝死後,他的手下托勒密一世定都亞曆山大城,建設了當時最爲宏偉的亞曆山大圖書館,讓埃及成爲當時世界文化交流的中心。

托勒密家族治理的300年間,希臘人成爲古埃及社會的主要群體,古埃及開始全面希臘化,融合不同文化的埃及文明越發璀璨。

輝煌一時的古埃及文明,最終卻是在地中海的風雲變幻中悄然消亡。

公元前31年,被稱爲“埃及豔後”的克婁巴特拉七世,雖在幾位羅馬強權人物之間竭力周旋,卻還是無法避免埃及被羅馬帝國吞並。

隨著古埃及被納入羅馬的版圖,成爲帝國的埃及省,古埃及文明就此終結,流傳數千年的神王崇拜也逐漸被基督教文明和伊斯蘭文明所取代。接踵而來的外來族群入侵和內部的權力鬥爭,使得古埃及再也無法恢複往日的輝煌。

公元4-7世紀,埃及並入東羅馬帝國,之後又被波斯薩珊王朝占據。

7世紀中期,阿拉伯人發動戰爭,埃及又被阿拉伯帝國占領,期間先後出現了法蒂瑪王朝和阿尤布王朝。

12世紀中葉,埃及又被阿拉伯人建立的馬木魯克王朝統治,度過了二百多年的和平時光。

15世紀早期,奧斯曼帝國的崛起,埃及再次被攻占,淪爲奧斯曼帝國的一個省。

16世紀,拿破侖入侵埃及,納爲法國殖民地,並將這裏的藝術品和知識帶回法國,激發了全歐洲對埃及文明的興趣,推動這個古老國家開始緩緩步入現代化之路。

隨後,崛起的奧斯曼帝國攻入埃及,將此地變成帝國的一個行省。

19世紀初,埃及人在自立爲王的奧斯曼總督穆罕默德·阿裏領導下,從奧斯曼帝國中獨立出來,可隨即又被英國占領……

毫不客氣地說,千年以來的埃及文明就像一部文化更替史,面對外族入侵,始終是不斷被征服和同化的過程。

關鍵性原因還是埃及地理位置實在太特殊了,地處亞洲、非洲、歐洲三大文明交界處,串聯著亞非的陸地交通。不僅如此,埃及還瀕臨地中海、紅海兩大海域,通過地中海可以通往大西洋,通過紅海可以通往印度洋。

可以說,正因扼守東西方交通要道特殊地理位置,才讓埃及“懷璧其罪”,不斷被各種勢力觊觎和侵略。

提到埃及的曆史,就不能不提到蘇伊士運河。

可以說,埃及文明的富庶和衰敗,都與這條命運多舛的運河有著密切關系。

用我們習慣的話語來說,可謂是“一部蘇伊士運河史,半部埃及傷心史”。

蘇伊士運河的曆史,據說可以追溯到四千多年前的古埃及第十二王朝時期。

當時的法老辛努塞爾特三世,爲進行海外貿易,下令挖掘一條貫通“東西方向”的運河,連接紅海與尼羅河,這便是最早的蘇伊士運河。

“蘇伊士”一詞,就是根據“辛努塞爾特”之名轉化而來。

隨著時間流逝,古埃及走向沒落,古運河年久失修,導致河道淤塞,最終被荒廢,無法再使用。

這一荒廢就是數千年,直到公元前600年的古埃及第二十六王朝時期,法老尼克二世下令重新清理運河,可工程尚未結束,他就去世了,運河再度荒廢。

運河再次清理已是百年之後,公元前500年,波斯王大流士一世率領波斯占領埃及,爲了開展貿易,下令清理並恢複了運河。

大流士之後,埃及先後屬于不同的王朝——托勒密王朝、羅馬帝國、阿拉伯帝國等。

埃及時而戰亂,時而穩定,時而獨立,時而被占,運河也如同埃及的命運一般,時而荒廢,時而重建,時而繁榮……

直到公元8世紀左右,統治埃及的阿拉伯帝國宣布徹底廢棄這條苟延殘喘千余年的古運河。

這條運河再次被人們所想起,已是近代。

3

蘇伊士運河的今世

1854年,法國蠶食北美的殖民地後,開始關注已擁有的非洲殖民地,希望將其變成本國擴張全球的後勤補給基地。

這樣,法國就急需一條可以連通歐洲和非洲的海路通道,盯上了荒廢已久的埃及古運河。

彼時,埃及處于奧斯曼帝國的統治之下,法國在得到其允許後,組建了蘇伊士運河公司,重新挖掘運河。

奧斯曼殖民當局強征埃及當地貧民穿越沙漠挖掘運河,工程耗時近11年,最終以犧牲12萬民工、消耗1860萬鎊的代價,于1869年11月17日通航,這一天也成爲蘇伊士運河的紀念日。

蘇伊士運河落成後,全長195千米、寬280-365米、深16.16米、複線68千米,兩端分別連接北部地中海畔的塞得港和南部紅海邊的蘇伊士城。

自此,蘇伊士運河經紅海至地中海到歐洲,比從非洲南部的好望角繞行,至少節省了上萬公裏的航程,可見其巨大的經濟價值。時至今日,蘇伊士運河已是世界上最繁忙的航道之一,通航率占到世界航運貿易的14%。

按照合約,最初主持修建運河的蘇伊士運河公司,擁有99年的運營權。

這意味著,運河開通後的利潤屬于法國和奧斯曼帝國下屬的埃及總督,跟埃及沒有什麽關系。

如此巨大的財富價值和重要的交通樞紐,又怎麽會少得了嗅覺靈敏的英國。

1874年,英國政府利用政治和經濟手段,收購了蘇伊士運河公司的部分股份,從而加入了分蛋糕的隊伍。

隨著英法等資本不斷滲透,列強環伺的埃及經濟陷入崩潰。

1876年,英法兩國趁火打劫,以提供貸款爲誘餌,與埃及簽訂了大量不平等條約,埃及被英法兩國所控制,蘇伊士運河也自此成爲英法共管的“私有財産”。

不甘被英法控制的埃及人隨後爆發多次起義,甚至成立了新的政府,但很快就被英國殖民者撲滅,全面把控埃及政治、經濟的大權。

1919年,一戰結束後,英國將埃及納入“托管”,數萬埃及人開始爆發抗議,卻遭到英國統治者和埃及當局的血腥鎮壓。

此時,殖民政府官員薩阿德·紮格魯爾率領埃及人代表團,前往英國本土,期望通過三寸不爛之舌討來獨立。

代表團在埃語中諧音“華夫脫”,該談判之旅因此也被稱爲“華夫脫運動”,並催生出至今活躍在埃及政壇的一支政黨——華夫脫黨。

雖然這次發出的埃及獨立呼聲,不出意外地被英國掐滅,卻使得埃及國內反英浪潮叠起,令英國殖民者膽戰心驚。

1922年,迫于壓力的英國人形式上承認埃及獨立。

1923年,埃及制定憲法,宣布埃及爲君主立憲制國家,設立議會,華夫脫黨獲90%議席,紮格魯爾做了首相。

不過,英國人雖然同意埃及獨立,卻堅持要保證英國在蘇伊士運河的權益,並強行保留了駐軍權。

兩年後,由于駐埃英軍總司令遇刺而亡,英國借此強行解散埃及議會,廢除1923年憲法,重掌埃及大權。

英國人始終希望控制蘇伊士運河,不僅僅是其地理位置重要,關鍵這是一棵實實在在的“搖錢樹”。

一組來自法國公布的數據可以證明其利潤之大:1870年到1930年的60年間,蘇伊士運河純利高達35億法郎,幾乎與當時法國每年的總收入相當。

與之相對的是作爲運河所在地的埃及,卻獲利甚微,得到的利潤不足10%。

不難想象,守著如此令人垂涎的“聚寶盆”,英國人怎麽舍得拱手相讓。

面對凶狠的殖民者,埃及人也越來越明白:對付豺狼,唯有獵槍。

4

埃及走出的“非洲雄獅”——納賽爾

1927年,紮格魯爾含恨謝世,無數悲痛的埃及人,湧上開羅街頭參加葬禮。

當時的人群中,有個9歲的男孩,親眼目睹了像潮水一般的人流,腦海中開始有了強烈的反英意識。

他叫賈邁勒·阿蔔杜爾·納賽爾,一個來自埃及貧民家庭的孩子。

因爲深受反英情緒的影響,青年時期的納賽爾不僅積極參與反英遊行,還在軍事學院學習期間,組建了秘密的反英團體。

1948年,因其在中東戰亂期間表現出色,他獲得了“法盧賈之虎”的稱號,軍銜一路榮升爲上校。

可惜由于第一次中東戰爭中,埃及慘敗,納賽爾從中看出只會迎合英國人的法魯克王朝政府腐朽無能,産生了強烈的厭惡,決定要用武力推翻法魯克王朝,改變埃及現狀。

1952年,納賽爾精心策劃的軍事政變成功,推翻了法魯克王朝,結束了埃及的君主制,建立了共和國。

雖然埃及的政治變化再次遭到英國人的抵制,可納賽爾背後卻有蘇聯的支持,大國博弈下的埃及最終獲得了獨立。

從此,古老的埃及才從兩千余年的戰火和支配中站起來,獲得真正的獨立自主。

納賽爾隨後開展的土地改革、驅逐英國軍隊、廢除憲法和解散政黨等一系列行動,也得到了埃及民衆的強烈支持。

不過,此時的納賽爾還有一個強大的競爭對手,由臨時總統納布吉帶領的穆斯林兄弟會勢力龐大,與其在政治上有著較大的分歧。

爲了支持納布吉當選,穆斯林兄弟會選擇刺殺納賽爾。幸好納賽爾早有防備,並抓准這個時機,一舉清掃了穆斯林兄弟會勢力,順利當選埃及總統。

爲了鞏固政權,納賽爾將曾經分散的權力收回中央政府,並實行企業國有化,繼續推行土地改革等政策,使得埃及煥然一新。

大權在握的納賽爾也意識到,想要徹底解決埃及的各項危機,強化自己的地位,首先要收複蘇伊士運河。

1956年,經過與英國的艱苦談判,埃及宣布將蘇伊士運河收歸國有。

不過,英國很快就反悔,聯合法國和以色列,浩浩蕩蕩直撲埃及而來。

面對三國聯軍的壓力,埃及軍隊堅守蘇伊士運河死戰不退,但局勢越來越不利。

緊急關頭,埃及得到了美蘇的支持。

沒辦法,蘇伊士運河太重要了,美蘇兩國一直不滿英國獨霸,聯手警告英法,如果不停止對埃及的進攻,將會對埃及進行“必要”的軍事援助。

面對兩個超級大國的威脅,英法兩國最終妥協,將蘇伊士運河歸還給了埃及。

雖然納賽爾帶領的埃及沒有取得真正的勝利,卻奇迹般地拿回了運河的掌控權,這足以讓他受到埃及人民的熱愛,使他成爲阿拉伯世界的傳奇。

這場牽動全世界的爭奪蘇伊士運河事件,也激發了納賽爾聯合阿拉伯世界聯盟,成爲其霸主的野心。

不久,在敘利亞提議下,埃及與敘利亞組建了一個新的國家——阿拉伯聯合共和國。

納賽爾懷著滿腔熱情,希望通過推行阿拉伯民族主義,整合內部各派勢力加速阿拉伯世界的團結和反抗帝國主義的鬥爭。

可惜他的很多想法並未考慮到許多國家的國情,尤其是最早加盟的敘利亞,過于簡單粗暴的管理方式導致敘利亞民衆嚴重不滿,最終與其分道揚镳,宣布獨立。

在幹涉也門內戰時,納賽爾支持推翻影響阿拉伯主義的封建勢力,但由于未能平衡好各派關系,使得也門內戰升級,納賽爾又無法收場,從而給埃及聲譽帶來了巨大損害。

納賽爾一連串的政治鼓動,更招致約旦和沙特王室的警惕,害怕這股革命烈火燒到自己頭上,在隨後的第三次中東戰爭中按兵不動,最終導致了阿拉伯聯軍的徹底失敗。

1967年,第三次中東戰爭開啓,以色列在短短的“六日戰爭”中,讓埃及等阿拉伯國家軍隊潰不成軍。

此事不僅讓納賽爾的阿拉伯聯盟破滅,也標志著他向往的阿拉伯主義徹底失敗。

爲了承擔戰爭失敗的責任,納賽爾不得不辭去總統的職位,黯然下台。盡管後來他又在人民的請願下恢複了職位,但政治生涯也自此開始走下坡路。

1970年9月28日,納賽爾因心髒病去世。在其葬禮上,有一百多個國家代表團和500萬群衆爲他哀悼。

納賽爾的一生,雖然參與的多數戰爭沒有勝利,但他在埃及和阿拉伯世界中留下了不可磨滅的印記。

他的政策和改革,無論是成功的還是失敗的,都深刻地影響了埃及的現代化進程和中東地區的政治格局。

5

現實的經濟困境與國際影響

納賽爾的離去不僅標志著阿拉伯民族主義的終結,也使得中東局勢在列強操縱下變得越來越糟糕。

埃及政治和經濟同樣遭受重創,開始暴露出一系列問題。

獨立之後,納賽爾政府采取了一系列措施以推動經濟發展,如通過實施土地改革,旨在減少大地主的權利,提高農民待遇,修建阿斯旺大壩等水利設施,有效提升了埃及的農業生産效率。

同時,納賽爾政府還不斷推動工業國有化,建立了一批國有企業,以促進工業化和減少對外國資本的依賴。埃及也因收回蘇伊士運河,帶來每年上百億美元的穩定收入,一度成爲阿拉伯世界經濟振興的“優異生”。

但是隨著納賽爾離世,埃及影響力的削弱,國內經濟面臨了一系列深層次的問題和困境,其中既有結構性的,也有周期性的,影響了埃及經濟的穩定與發展。

首先是埃及經濟過度依賴農業和運河收入,使得國內經濟極易受到國際市場價格波動和自然災害的影響。然而,農業生産易受氣候條件、灌溉水源和土壤肥力等自然因素影響,同時棉花、小麥等價格也很容易受到國際價格影響,造成農民收入和國家出口受損。

同時,蘇伊士運河作爲全球航運的重要通道,雖然爲埃及帶來了巨額收入,但隨著全球貿易波動、航運技術進步以及地區安全局勢等影響,也對其收入産生了不利影響。

其次是埃及經濟在納賽爾時期開始的國有化進程中,形成了大量低效率的國有企業。可這些企業由于缺乏競爭力,依賴政府補貼,逐漸成爲巨大的財政負擔。與此同時,埃及長期的國有化政策也抑制了私營部門的發展,直接影響了本國經濟的活力和創新能力。

對埃及經濟更爲不利的是,納賽爾去世後埃及出現的政治動蕩,尤其是在各種利益集團的把控下,始終未能從中東地區混亂的泥淖中跳出,反而越陷越深,嚴重影響了投資者信心,使得大量外資始終不敢涉足埃及。

對于埃及來說,與以色列關系緊張也是迫于無奈的選擇。

1967年,第三次中東戰爭大敗後,爲彌補戰爭中受害的阿拉伯國家,沙特主動提出每年捐助5000萬英鎊,同時提議科威特捐6000萬英鎊,利比亞捐3000萬英鎊……

從這之後,埃及每年都能收到約1億英鎊捐助(算起來,這比埃及在戰爭中的損失還多出10%)。

雖然納賽爾政府當時並未同意接受援助,但這筆錢還是“硬塞”進了埃及政府懷裏。

隨著這樣的經濟援助逐漸成爲慣例,“拿人手軟”的埃及自此成爲阿拉伯世界與以色列對抗的“馬前卒”,背後永遠是搖旗呐喊的中東石油國。

對于埃及來說,這也意味著世界對埃及的關注,不再聚焦于蘇伊士運河,直接化身爲阿拉伯世界的“代理人”角色。

幸好納賽爾去世後,薩達特上台,實施了一系列務實的政策和改革,讓埃及的政治和經濟有了起色。

6

埃及經濟的發展困境

薩達特最初是納賽爾領導的埃及自由軍官組織成員,因爲參與推翻法魯克王朝,從一名普通軍官一躍成了執政的“革命委員會”成員,並得到納賽爾的信任。

薩達特接任埃及總統後,通過第四次中東戰爭,取得了一定勝利,打破了以色列自吹自擂所謂“不可戰勝”的神話,從而在阿拉伯世界獲得了聲譽,逐漸站穩腳跟。

但也是因爲看到戰爭始終不能解決中東問題,逐漸轉向以和平方式解決沖突的政策。

爲了緩解與以色列多年來的戰爭局面,薩達特先是與以色列簽署了《戴維營協議》,緊接著又通過簽署《以埃和平條約》,結束了兩國長期的敵對狀態,不僅爲埃及贏得了國際社會的廣泛贊譽,也爲埃及帶來更多的經濟援助和投資。

爲了增加外國投資者的信心,薩達特推動經濟自由化政策,開放了市場,鼓勵私人投資和外國直接投資,同時允許私營部門在經濟中發揮更大的作用,這些改革不僅促進了埃及的增長和多元化,更令其在制造業和服務業領域都有了質的飛躍。

面對埃及遲滯不前的基礎設施,薩達特政府還在教育、衛生和住房等領域投入了巨額資金,以改善民衆的生活環境,並在政治上,推動了文化和宗教自由,讓更多年輕人可以表達自己的想法。

薩達特的這些政策和改革雖然並不徹底,甚至保持了一定程度的權威主義,但客觀上還是對埃及産生了積極的影響,促進了經濟增長,改善了與鄰國的關系,並在一定程度上提高了民衆的生活水平,爲埃及的現代化和國際地位的提升奠定了基礎。

可無論是納賽爾,還是薩達特以及隨後的穆巴拉克等埃及政府,始終沒能解決埃及最要命的資源短缺與人口暴增問題。

獨立之後的埃及,爲了發展經濟,選擇了工業建國,建設了阿斯旺大壩等一系列水利設施。

這些水利設施確實有著較高的工業價值,但擾亂了自然環境,妨礙了尼羅河的泛濫,導致土壤肥力迅速下降。

埃及的農業生産能力急轉直下,有數據顯示,埃及目前耕地數量只有6000萬畝,糧食年産量不足300萬噸。

可埃及每年的糧食需求,是1500萬噸……

埃及立即面臨一個前所未有的危機:明明是産糧大國,可糧食不夠吃,得源源不斷地拿外彙購買。

既然重點發展工業,那埃及的工業水平如何呢?

這裏又不得不提到貫穿整個埃及曆史的財閥集團。

埃及財閥集團其實來自早期的權貴家族和政治勢力,他們控制著國家的重要經濟部門和資源,如工業、農業、金融和媒體等。

納賽爾在世時學習社會主義國家的“五年計劃時期”,依靠自身威望,通過一系列國有化政策,將一些關鍵行業置于國家管理之下,削弱了財閥的權力,才使得埃及工業以10%的驚人速度高速增長。

可納賽爾離世後,即便同爲強人的薩達特也無力控制國內各類財閥勢力,到穆巴拉克時代,埃及的財閥勢力反而借助經濟自由化政策爲私營經濟提供發展空間,再次從中攫取了大量財富。

客觀上說,埃及的財閥集團也不全是壞人。

一方面,他們通過投資和創造就業機會促進了經濟增長;但另一方面,他們的權力和影響力導致資源分配的不公,限制了中小型企業的發展,更帶來無法避免的政治腐敗。

雖然各個時期的埃及政府,都對財閥集團進行過限制和打擊,但想徹底根除卻無能爲力。

正是在無孔不入的財閥勢力影響下,埃及從經濟到政治,幾乎方方面面都被其控制,工業化進程極爲緩慢,成熟的工業體系始終沒能建立起來。

7

被人口問題“鎖死”的埃及經濟

工業和農業的困局只是埃及發展階段的不同體現,可埃及真正的問題是無解的人口數量。

其中不乏宗教信仰背景,埃及的主流宗教是伊斯蘭教,多生孩子是最重要的教義之一。不過,早年的埃及因爲人多地少,加上戰火不斷,人口增長並不顯著。

可獨立後的埃及迎來久違的和平,人口直接飙升。

爲了緩解人口猛增給開羅帶來的發展壓力,早在1976年,薩達特就開始以美國的“衛星城”爲模板,推出沙漠新城計劃,陸續搞了如齋月十日城、薩達特城等十幾個“衛星城”,然而並沒有取得什麽顯著成果。

埃及總統穆巴拉克在任期間(曾在位30年,1981年到2011年)也同樣嚴控人口增長,但收效甚微。

隨後接任的穆斯林兄弟會徹底放棄人口控制,埃及人口在這個階段再次暴增。

2014年就任的總統塞西(連任至今)上台後,曾發起了一項名爲“兩個就夠”的運動,呼籲埃及民衆少生孩子,從實際結果來看,也不是很樂觀。

要知道上世紀的埃及總人口才不過三千萬,可眼下的埃及總人口已達1.1億,是非洲人口最多的國家之一。

尤其是近十年,埃及人口增加了3000萬,暴增了40%,至今依然保持近2%的人口增長率。

其中大部分都生活在僅占全國面積4%的尼羅河沿岸,大開羅市區目前的人口超過2200萬,已經嚴重超過了適宜居住的警戒線800萬人口。

這使得埃及有些無奈,自己明明是與尼日利亞、南非的“經濟三強”之一,可實際人均GDP卻受人口拖累爲世界倒數。

2023年,埃及GDP總量達到4950億美元,位列全球第41名。但被上億人口平均後,人均GDP只有4100美元,位列全球第121名,已經是倒數行列。

尴尬的是,埃及的人口結構還相對年輕。根據2022年人口數據,51.2%的人口年齡在25歲以下,只有4.3%的人口年齡大于65歲,這意味著未來的出生率只會高不會低。

擁有這麽多人口,埃及卻並沒有享受到絲毫的“人口紅利”。

簡單說,由于埃及的農業耕地面積不足,工業化又沒有成規模,國家根本無法爲民衆提供足夠的工作崗位,失業率常年維持在15%-18%。

同時,因爲埃及産業結構相對落後,中高端就業機會很少,學曆越高的群體失業率反而越高,大學畢業生的失業率遠大于小學畢業生。

底層的埃及人就更別提了,許多人從出生那天開始,就注定一輩子只能住在肮髒擁擠的城中村或農村,毫無出頭之日。

生育率與失業率居高不下,農業生産跟不上,最可怕的結果就是糧食供應不足。

幸好,爲了不讓饑餓蔓延,埃及政府有一項著名的“大餅計劃”(也就是馕,埃及主食),每天爲普通老百姓提供廉價大餅。

這是自穆巴拉克上台後,埃及政府推出並執行至今的福利政策。

政策規定,只要是埃及人,每人每天可以購買補貼後的5個大餅。每張補貼大餅的價格也不貴,只有0.05埃及鎊,折合人民幣2分錢……

根據埃及政府公布的信息,大餅成本爲1.6375埃及鎊(約爲0.25元人民幣),但補貼的部分超過了90%。

算算可能不多,但考慮人口基數和每日補貼,埃及政府40年來,確實在此補貼上花費了不少錢。

還有錢能買到糧食,已是埃及政府的幸運。

問題是,近年來發生的一系列國際政治和經濟動蕩,埃及既買不到糧食,也沒錢了。

8

經濟逐漸被蠶食的埃及

埃及早年進口糧食主要爲小麥,對外依賴度超過60%,其中50%的小麥需求依賴于俄羅斯,30%依賴于烏克蘭。

但隨著疫情和俄烏戰爭爆發,烏克蘭首先取消出口小麥,轉爲國內儲備,俄羅斯也隨即由于爲應對歐盟的反制裁措施,限制了糧食出口,這對埃及來說無疑是災難性打擊。

更令埃及“心塞”的是,2023年9月,埃及迫于政治形勢,被迫取消了與俄羅斯的小麥進口合同,使得國內糧食危機進一步加劇。

消息傳出後,埃及國內立即陷入糧食危機,惡性通貨膨脹飙升,食品通脹一度高達73.6%。

與此同時,埃及的鄰國以色列和巴勒斯坦爆發的沖突,以及胡塞武裝在也門的行動,導致紅海通向亞丁灣的出入口被封鎖,這對依賴蘇伊士運河和紅海航運的埃及經濟來說,無疑是雪上加霜。

由于紅海危機的影響,通過運河的船只數量大幅減少,通行費收入下降了40%,使得一直仰仗蘇伊士運河作爲其經濟命脈的埃及再度收入銳減。

更令埃及政府頭疼的,還有長期以來的財政赤字問題。

工業化失敗是埃及政府一切災難的源頭,因爲長期補貼越來越多的民衆,埃及政府一直入不敷出,至今還背負著高達1897億美元的外債,可財政收入卻早已捉襟見肘。

2024-2026年,埃及政府必須償還的額度爲756億美元,僅今年即將到期償付的外債便達到422.6億美元。而2023年,埃及政府的總收入是2.1萬億埃及鎊,折合不到400億美元。

顯然,這樣的財政狀況下,埃及政府維持基本運轉,支付公務員工資以及繼續補貼平民都成爲了巨大的挑戰。

因此,2023年10月,評級機構穆迪已將埃及的主權信用評級下調至“垃圾級”。

埃及政府還碰到一件“倒黴事”,去年開始的美元加息,吸引大量美元回流。本來政府外彙儲備就有限,結果又碰到美元不斷外流,直接導致外彙枯竭。

眼見經濟局勢惡化,埃及政府也豁出去了,也選擇瘋狂加息,直接將利率調整到28%。

也就是說,把100塊錢存在銀行裏,就有28塊錢的利息……

懂點經濟的人知道,埃及政府眼下的舉動,是試圖通過提高存款利息來吸引資金流入,可這不僅對商業活動産生毀滅性打擊,更會招致國內嚴重的經濟混亂。

恰好此時,IMF(國際貨幣基金組織)主動找上門,同意借給埃及政府30億美元,條件是埃及必須允許彙率自由波動。

埃及很清楚,IMF背後的資本正蠢蠢欲動,准備進場收割埃及的國有資産,重演當年他們在韓國上演的那幕。

1997年末,走投無路的韓國被迫向IMF低頭服軟,拿到了解困的550億美元。但相應的,韓國也被迫接受了IMF提出的7條不平等條約。

其中最令韓國政府不滿的便是“開放韓國市場,允許外資以任何形式和理由並購韓國企業”。

這意味著,韓國政府失去了對本國企業的管控權,可又能怎麽辦呢?

隨著條約的簽訂,大量外來資本如潮水般湧入韓國,逐漸控制了韓國大量核心企業的經濟命脈。包括韓國最引以爲豪的三星集團,大部分股份也被華爾街巨頭掌控。

道理都懂,可絕望中的埃及實在熬不住了,最終還是同意了IMF的條件,以46個月內獲得IMF 30億美元的低價,把自己打包賣了。

很快,國際市場不出意料地作出了反應,埃及彙率突然暴跌40%,相當于每100埃鎊從人民幣23元斷崖跌至15元,創下曆史新低。

這意味著埃鎊彙率每貶值10%,被海外資本觊觎的埃及境內的資産就便宜10%,購買後的收益就多10%。

爲了民生,埃及政府還不得不去控制國內的高通脹,國內的通脹每降低10%,國內的資産也就便宜10%,對應美元資本收購後的收益又增加了10%……一來一回,後續入場的美元資本收益就高達20%。

換句話說,在這樣的情況下,埃及的優質國有資産,包括蘇伊士運河的股份,可能會再次落入外國投資者手中。

糧食危機、收入銳減、外債壓力和政治不穩定等一系列問題,使得眼下的埃及面臨前所未有的經濟挑戰。

可怕的是,這場噩夢還只是剛剛開始……

或許,正如埃及經濟學家薩米爾·阿明在自己的“世界體系”理論中所說:

不同國家早就被分成三六九等,很多貧窮都是結構性貧窮,弱國無外交,窮國無市場,在全球市場裏,弱者沒有正義,窮國根本沒有議價權。

這一切,令人既熟悉又無奈。