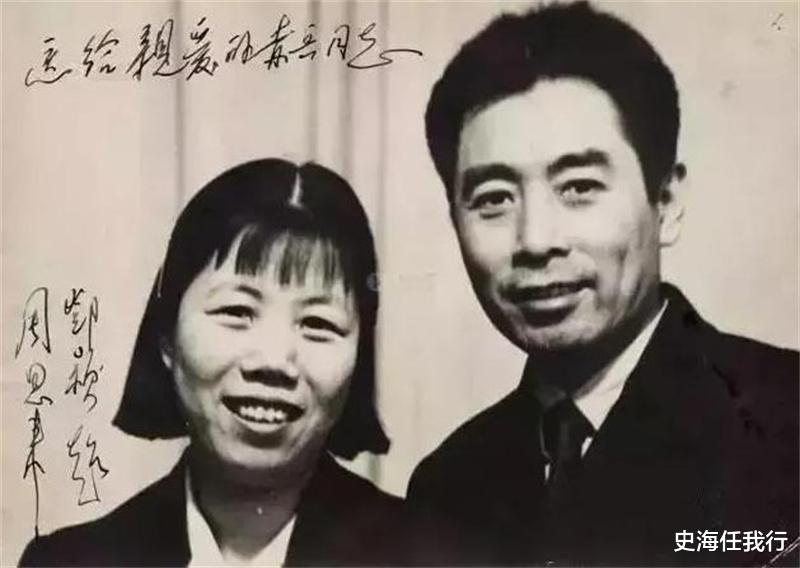

周恩來的感情生活非常簡單,他一生只有一段婚姻,從五四運動到晚年臥病在床,鄧穎超是他的唯一摯愛。兩人的感情跨越了中國的整個革命曆史,始終如一。

然而,這段令人羨慕的感情也存在著遺憾。周恩來與鄧穎超相處的半個世紀裏,雖相濡以沫,但卻未能留下子嗣。

鄧穎超參加革命初期,曾在婦聯工作,當時曾懷下過周恩來的孩子,但由于婦聯工作繁忙,鄧穎超瞞著丈夫打掉了腹中的孩子。

1926年,鄧穎超再孕,但分娩時正好趕上“四一二政變”,分娩時又突遇難産,即便鄧穎超已經做好了“舍大保小”的准備,這名新生兒依然中途夭折。這次難産對鄧穎超的身體造成了巨大影響,直接宣告她永遠失去了做母親的權利。

或許是因爲缺失,所以才熱愛,周恩來夫婦非常喜歡孩子,他們收養了多名義子或義女,王戍就是其中之一。

1939年,抗日戰爭全面爆發的第二年,雖說中國軍隊已經度過了最艱難的階段,但戰場形勢依然不容樂觀。

由于國共兩黨已經展開了第二次合作,周恩來擔任了國民政府軍事委員會政治部副主任,爲了抗日大業,周恩來奉命來到了浙江開展宣傳活動。

浙江是周恩來的老家,自從參加革命後,他便再也沒能重返故鄉,所以他打算借此機會,回到家鄉祭祖,同時與浙江地區的地下黨組織建立聯系,間接支援新四軍在敵後戰場的抗日活動。

得知周恩來回鄉,表弟王贶甫帶著兒子王戍前來迎接。王贶甫是周恩來童年時期的玩伴,其母親周桂珍是周恩來的嫡堂姑母。自從1910年周恩來離鄉之後,兩人便再也沒能見面。

“表伯好!”王戍非常有禮貌的向周恩來問好,周家的族譜裏,周恩來是最出人頭地的一個,王戍之前就曾從父親口中得知表伯的一些事迹,並對這位素未謀面的遠房親戚仰慕已久。

“你好啊,大侄子!”周恩來溫柔的摸了摸王戍的頭,看到這位懂事的侄子,周恩來想起了那些令自己無比悲傷往事。

1925年10月,正值北伐軍東征,身爲政治部主任的周恩來隨軍出征,21歲的鄧穎超得知自己懷孕後內心十分複雜。

由于她當時剛剛來到廣州參加革命工作,丈夫又不得不長期跟隨部隊南征北戰,爲了革命事業,鄧穎超忍痛割愛,打掉了孩子,等周恩來得知此事時,鄧穎超已經出了“小月子”。

一向溫文爾雅的周恩來罕見的發了脾氣:“你爲什麽不能和我商量一下?你怎麽能把生孩子和革命工作對立起來?孩子不是私人財産,他屬于國家,屬于社會!”

面對周恩來的批評,鄧穎超沉默不語,她也意識到了自己的草率,爲了彌補自己的愧疚之心,鄧穎超于次年再次懷孕,爲了滿足丈夫當父親的願望,鄧穎超精心養胎。

然而,意外卻再次降臨,1927年正值中國革命的低谷期,白色恐怖之下,鄧穎超只能前往一家德國教會的醫院進行分娩。

由于嬰兒體重超標,分娩過程持續了三天三夜,醫生不得已用産鉗子進行接生。經過了漫長的痛苦後,新生兒總算與母親見面,但由于接生時損傷了顱骨,出生不久後便夭折。

更加不幸的是,這次難産導致鄧穎超子宮受損,從此再也不能成爲母親。一想到這些往事,周恩來便心痛不已,倘若這名嬰兒能夠活下來,年齡應該和王戍差不多。

由于當時正好是假期,王戍陪同周恩來一同祭祖,祭祖過後還與周恩來一起參觀了大禹陵。

在學校時,老師就告訴他:“大禹是中國的有德之君。”在參觀的過程中,王戍不停的給周恩來講述大禹的有關事迹,仿佛成了一名導遊。

當談到“大禹三過家門而不入”時,周恩來有感而發,如今有多少革命人士像大禹那樣,爲了功在千秋的事業背井離鄉。

周恩來自幼飽讀詩書,他何嘗不了解家鄉的民間故事,他依然表達的對侄子的贊揚:“看來你在學校學的不錯啊,這一點很好。但是做學問要持之以恒,學校教你的知識是遠遠不夠的。就拿大禹來說,你知道他治水的故事,那你是否還知道他發明過九鼎。”

王戍非常坦誠的回答:“才疏學淺,還望表伯賜教。”

“鼎是古代的一種烹饪工具,類似于今天的鐵鍋,鼎的出現方便了人們的生活,大家都說大禹所制之鼎惠及九州,所以被稱之爲九鼎。你看大禹雕像上鑲嵌的九把斧子,寓意也與九鼎相同。由此可見,大禹的貢獻可不僅限于水利方面。”

此次和周恩來參觀大禹陵,王戍受益匪淺,他認爲,表伯並非只是父母口中的革命者,更是一名學富五車的知識分子,假如沒有戰爭,他或許會成爲一名備受尊敬的老師。

除了祭祖之外,周恩來沒有忘記宣傳革命事業,他在人群中慷慨激昂的演講:“國家興亡,匹夫有責,國難當頭,無論是工人、農民,還是小資本家,都應該在政府的領導下齊心協力,共同抗日。”

王戍注意到人群中有兩個外鄉人,他們頭戴高帽,目光死死的注視著台上演講的周恩來。回到家後,王戍將這件事告訴了表伯。

原來周恩來早就注意到了這兩個人,他們是戴笠派來監視周恩來的特務,雖說國共兩黨已經宣布共同抗日,但沒有永遠的朋友,國民政府一直在密切監視周恩來的言行舉止。

“不用管他們,他們有他們自己的事,我們該說什麽說什麽,不要在意他們。”聽到周恩來的這番話,王戍對他的這份從容與冷靜更加佩服,當天晚上就和父親商量,希望能夠讓表伯把自己帶走,參加抗日活動。

第二天,王贶甫將兒子的想法轉告了周恩來,周恩來搖了搖頭:“雖說抗日救國,人人有責,但畢竟娃兒之前一直在讀書,文人自有文人報效國家的方式。”

得知不能參加抗日隊伍,王戍心情失落,臨走時周恩來特意來安慰他:“革命工作不分早晚,你要好好讀書,將來有的是機會報效國家。”

王戍點了點頭,周恩來接著說:“我的身邊沒有孩子,不知道你願不願意當我的義子呢?”王戍聽到這句話後兩眼放光:“行!行!當然行!”

按照家鄉的禮儀,王戍畢恭畢敬的向周恩來鞠了三個躬,然後喊了一聲“幹爹”,這聲“幹爹”標志著兩人緣分的開始。

令王戍沒想到的是,此次家鄉一別,他之後便再也沒能見到自己的義父。

學有所成,卻未能與義父聯系1940年,日軍多次派飛機空襲紹興地區,王贶甫帶著王戍來到了福建躲避戰亂。前往福建的路上,王戍見證了日軍的暴行,原本和諧的城市在日軍的炮火下到處是殘垣斷壁,百姓們衣不蔽體,趴在家人的屍體上痛哭。

看到這悲慘的場景,王戍意識到了表伯所從事的事業有多麽偉大。雖說未被允許參軍,但王戍沒有忘記表伯對自己的教誨,發誓要用知識來報效國家。

1945年,王戍以優異的成績考入了上海交通大學。由于1946年解放戰爭爆發,王戍一直沒向其他人透露自己與周恩來的關系,低調的作風讓他留在學校裏完成了學業。

直到1949年上海解放,王戍參加了南下服務團,最終紮根于福州,在當地的一所學校任職,成爲了一名教育行業的基層工作者。

新中國成立後,中國的教育事業蓬勃發展,王戍在自己的崗位上兢兢業業,任勞任怨,雖說他從來不像別人談論起自己與周總理的關系,但卻時常給遠在北京的義父寫信。

信中內容樸實無華,主要闡述近些年在工作上的體會和心得。但是,他始終沒能收到義父的回信。最初王戍以爲,新中國剛剛成立,義父身爲國務院總理,日理萬機,沒有時間閱讀自己的來信。

但是後來王戍又接連寄去了幾封信,但這些信全部石沉大海,王戍感覺到事情有些詭異,直到1950年,他才明白周總理的良苦用心。

新中國成立後,王贶甫成爲了福建省的一名地方幹部,在一次去北京述職期間,他見到了分別多年的周總理。

王贶甫問道:“總理啊,聽王戍說他曾經給你寫了許多封信,但均沒能得到您的回應,這是怎麽一回事啊?”

“其實義子的信每一封我都詳細閱讀,他能取得如今的成就,我感到十分欣慰,但是我不能給他回信。我希望他憑借自己的努力去生活,而不是憑借與我這層關系。年輕人難免浮躁,如果過分表露我與他的關系,恐怕對他的成長不利。”

聽到周總理的一番話,王贶甫恍然大悟,臨走時周總理還不忘叮囑表弟:“如今你也是地方幹部了,一定要記住,不要因爲與我有親戚關系就想占有特權,一定要把所有精力都放在爲人民服務上。”

人們都說,一人得道,全家升天。周家是個大家族,擔任國務院總理後,許多親戚借口來北京探望總理,然後趁機讓總理出面解決一些生活上的問題。

比如,周恩來的堂兄周恩夔就曾請求總理爲其解決工作問題。周恩夔幾乎是個文盲,腿部又患有殘疾,所以一直沒能找到令自己滿意的工作。

得知堂弟目前位高權重,于是他便天真的以爲自己從此衣食無憂。剛一見總理,他便被教育了一番:“我是全國人民的總理,不是周家的總理。共産黨不是國民黨,即便你是我的親戚,照樣要自力更生。”

再如周恩來的表妹陳繡雲,試圖憑借與總理的關系搞特殊,逃避勞動,周恩來得知這件事後大發雷霆:“開除!改造!”

雖說周總理是出了名的鐵面無私,但依然有不少親戚上門走捷徑。在一次家庭聚會上,周總理當衆宣讀了《告親戚朋友書》,定下了十條家規。

其中第九條和第十條分別是,“在任何場合都不能說出與自己的關系,不能炫耀自己”,“不得以私謀利,不得搞特殊化”。

這封《告親戚朋友書》猶如“周家憲法”,所有人都不自覺遵守。受到周總理的影響,周家人建國之後大多成爲了人民的公仆。

除了王贶甫父子之外,周恩來的侄女周秉建成爲了內蒙古自治區人大常委會民族委員會副主任,侄女周秉德曾擔任新華社副社長,弟弟周恩壽成爲了北京鋼鐵工業局科長,這些人能夠擁有如此地位,完全依靠著自己的努力。

1976年,周恩來在北京病逝,得知這一消息後王戍十分悲痛,但他依然沒有向組織申請參加總理的追悼會。後來治喪委員會在整理周總理的遺物時,意外發現了一張族譜,他與王戍之間的關系才被公之于衆。

許多記者來到王戍的家中對其進行采訪,王戍卻平淡的說:“我不想談論我和表伯的關系,我是個普通人,我只想在基層過平淡的生活。”

2008年,年過八十的王戍再次被某欄目采訪,他說道:“義父已經離開我們三十多年了,但他的精神一直鼓舞著我,他對我的教誨將永遠留在我的內心。”

結語作爲新中國的第一任總理,周恩來將自己的一切奉獻給了新中國的建設。據醫生回憶:“總理臨終前飽受病痛的折磨,體重一度只有61斤。”他就想是蠟燭一樣,燃燒了自己,卻照亮了整個中國。

他的《告親戚朋友書》雖說堵死了晚輩們從政的捷徑,但卻高風亮節的精神深深植入了晚輩們的內心,這種精神成爲了總理留給他們最貴重的遺産。

致敬偉大的周總理全國人民永遠懷念你

奔波而勞累,爲了子孫後代,爲了一個民族,爲了一個國家,全心全意兩口子,爲了祖國的民族大義模範丈夫。

爲了天下安甯付出了寶貴的一生,

懷念英雄致敬英雄好總理永遠活在人民❤中[玫瑰][玫瑰][玫瑰][比心][比心][比心][比心][比心]

致敬偉大的總理。全國人民永遠懷念您。