文|格瓦拉同志

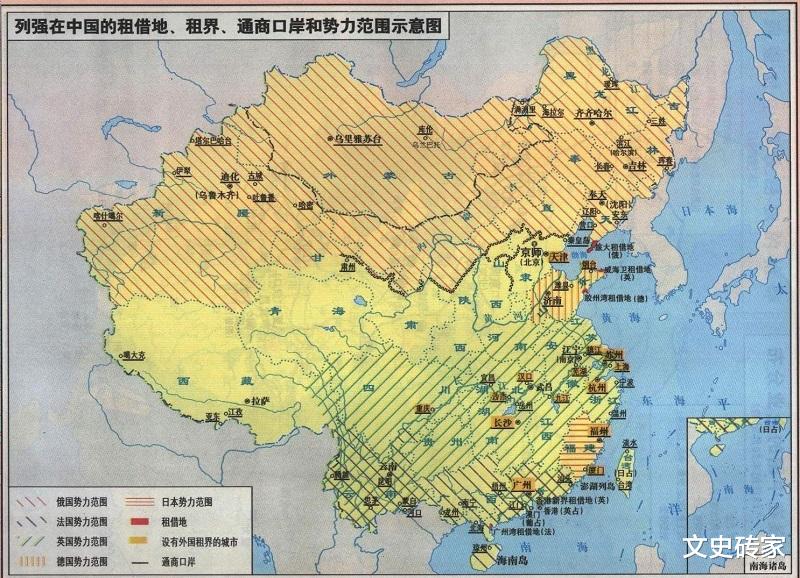

中日甲午戰爭結束後,西方列強掀起瓜分中國的狂潮,包括英、法、德、俄等國在內,相繼在中國強占“租借地”,劃分“勢力範圍”,軟弱腐朽的清政府委曲求全,對列強的勒索幾乎“照單全收”。不過,當意大利也想在中國分一杯羹,要求租借三門灣爲其海軍基地時,清朝卻展現出難得的血性,最終挫敗它的圖謀。那麽,意大利爲何選中三門灣?清廷又是如何捍衛主權的?

01爲何是三門灣?

意大利之所以觊觎三門灣,首要原因是該地具有重要的軍事價值。三門灣位于浙江省東部三門縣沿海,南北長約40公裏,東西寬約60公裏,東連貓頭洋,北、西、南三面則被群山環抱,形如匏瓜,形勢異常險要,有“鎖鑰波灣鎮海南”之譽。不僅如此,三門灣海域開闊,水深5-10米,萬噸巨輪能直接駛入海灣,可以打造成爲優良的軍港。

三門灣地圖

其次,以三門灣爲據點,便于意大利在華進行商業擴張。意大利的工業以輕工業爲主,絲織業在其中占據主導地位,而江浙一帶號稱“絲綢之鄉”,蠶桑、絲織技術在中國首屈一指,産品遠銷包括意大利在內的歐美各國。因此,如果能占據三門灣,意大利不僅可以就近學習先進的蠶絲技術、生産絲織品,並且可以爲它今後在華進行商業擴張打下堅實的基礎。

再者,意大利向清朝強租三門灣,有轉嫁國內危機的意圖。意大利統一後不久,便走上海外殖民擴張的道路,在相繼占領厄立特裏亞、索馬裏後,又侵入東非古國埃塞俄比亞,結果在1895年的阿杜瓦戰役中一敗塗地。對外戰爭的慘敗,再加上嚴重的經濟危機,最終促成1898年春的米蘭工人起義。爲了轉嫁國內危機,意大利急需要進行新一輪的海外殖民擴張,只不過這次的目標是孱弱的中國。

列強在中國的租借地和勢力範圍

最後,將中國作爲意大利在遠東進行殖民擴張的窗口。作爲對華侵略的“後來者”,意大利直到1865年才開始跟中國締約通商,但它起初對發動或參與侵華戰爭的興趣不大,而是將殖民擴張的重點放在非洲,直到阿杜瓦戰役後,才將侵略的目標轉向遠東。此時,列強掀起瓜分中國的狂潮,意大利若想在遠東的殖民擴張活動中建立一個據點,效仿德俄英法日等國強租中國領土無疑是“最佳方案”。

02意大利的威脅

早在斯塔拉巴第二次擔任總理(1896-1898年)時,意大利便計劃強租三門灣,但付諸實施者,則是他的繼任者佩盧克斯(1898-1900年在任)。1899年2月,意大利駐華公使馬迪讷奉命向清朝的總理衙門遞交照會,正式要求租借中國的三門灣爲其海軍基地。在這份照會中,意大利還要求清朝同意它修築一條從三門灣通往鄱陽湖的鐵路,將浙江省南部2/3的地區劃爲其勢力範圍,並聲稱浙江全省不得租賃給其它國家。

總理衙門舊照

在遞交照會的同時,馬迪讷還派出3艘軍艦駛入三門灣獅子口海面遊弋,進行地理勘測和武力恫嚇。在馬迪讷看來,清政府軟弱無能,一經恫嚇肯定會屈從。然而,清朝的總理衙門非但沒有接受意大利開出的各項條款,反而對它的侵略行徑表示抗議。意大利政府聞訊後惱羞成怒,給馬迪讷發來電報,指令他向清政府遞交最後通牒,限令4天內答應其租借要求並遵照執行,否則其艦隊將攻取三門灣。

讓意大利沒想到的是,清朝在接到最後通牒後並未屈服,反而再次嚴辭拒絕,並巧妙利用列強之間的矛盾,請求其他大國進行調停。果然,在英法德等國的“關切”下,佩盧克斯內閣被迫在3月12日撤回最後通牒,並撤換馬迪讷和外相卡瓦內羅,並聲明意大利並無強索三門灣之意。至此,意大利強租三門灣風波告一段落。意大利發出最後通牒又撤回,在西方對華外交史上還是頭一遭。

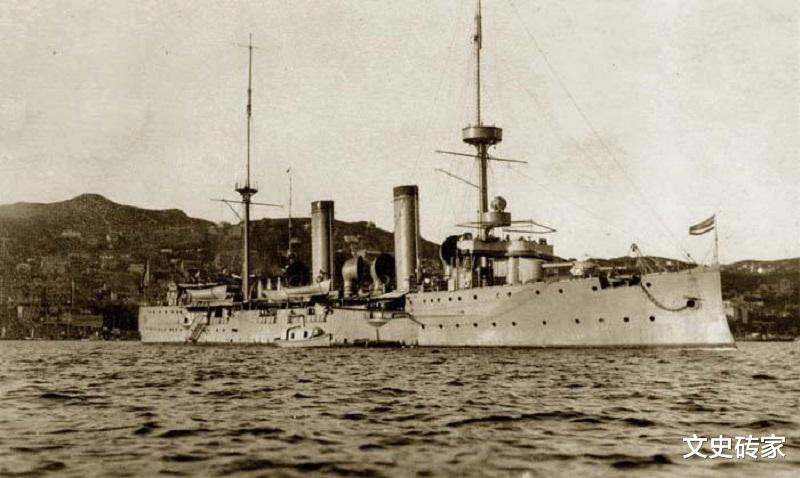

19世紀末的意大利海軍戰艦

不過,意大利並未就此放棄侵略中國的野心。當年5月,新任外相韋諾斯塔宣稱,如果中國不肯租借三門灣,則需要別辟一地予意大利,同時保證以後不將三門灣租與他國。緊接著,韋諾斯塔又提出修築從三門灣到杭州的鐵路、准許其在甯波和鎮海辦礦務等要求,以達到變相占據三門灣和控制浙江全省利權的目的。爲了迫使清朝屈從,意大利將駐華兵艦增加到6艘,以保護使館的名義派兵進駐北京,同時又經常派出兵艦出沒于三門灣附近海面。

03清朝的應對

面對意大利新一輪的武力威脅,清朝並未屈服,反而展現出不惜一戰的強硬姿態,這在清廷與列強的交涉中是從未有過的現象,特別是在甲午戰敗以後。究其原因,是清朝摸清意大利外強中幹的本性,認爲它沒有戰勝中國的實力,更何況其國內危機重重,自顧尚且不暇,哪裏還有精力遠征中國?除此之外,中國朝野堅決反對向意大利屈服,強大的輿論壓力也迫使清廷在領土問題上不敢退步。

兩江總督劉坤一

除了在外交領域的抗爭外,清政府還積極備戰,命令浙江巡撫劉樹堂派重兵駐守甯波、台州一帶以控制三門灣等各處要隘,並制定誘敵深入、制敵于陸的應敵策略。與此同時,清廷還通令兩江總督劉坤一、閩浙總督許應骙等人,“萬一強敵憑陵,脅我以萬不能允之事,必須同心協力,不分畛域,督饬將士,殺敵致果”(見《光緒朝東華錄·卷四百五十三》。總之,要形成以浙江爲核心、其他沿海各省協助的備戰局面。

在獲悉清朝的戰略部署後,意大利陷入進退維谷的尴尬境地。1899年5月,意大利新任駐華公使薩爾瓦葛率領4艘軍艦到達上海,企圖讓清軍不戰而退,但當他們看見清朝在三門灣及東南沿海增兵布防、嚴陣以待的架勢後,很清楚自己根本沒有取勝的把握。因此,意大利海軍當局爲避免不必要的損失,下令將主力巡洋艦“馬可·波羅”號撤出中國,而外交部則嚴令薩爾瓦葛放棄任何武力行動。

慈禧太後

武力恫嚇失敗後,薩爾瓦葛被迫把意大利的要求降低爲在中國沿海獲得一個加煤站,至于強租三門灣一事再不敢提。然而,就連這樣一個“卑微”的請求,都被慈禧太後斷然拒絕。由于得不到列強的支持,意大利面對清朝的強硬姿態只能采取退讓,在1899年10月聲明放棄對中國沿海的任何要求。至此,三門灣事件以清朝粉碎意大利的侵略野心而告終,堪稱外交奇迹。

04三門灣事件的影響

三門灣事件産生一系列深遠的影響。首先,清朝對意大利展現出來的強硬姿態,既讓英法德俄等一流列強“刮目相看”,又令西班牙、荷蘭、比利時等二流列強知難而退,使他們就此打消在中國搶奪“租借地”和“勢力範圍”的幻想。此後,清朝再沒有向其他國家“租借”領土,使中國避免陷入被列強完全瓜分、徹底淪爲殖民地的悲慘命運。

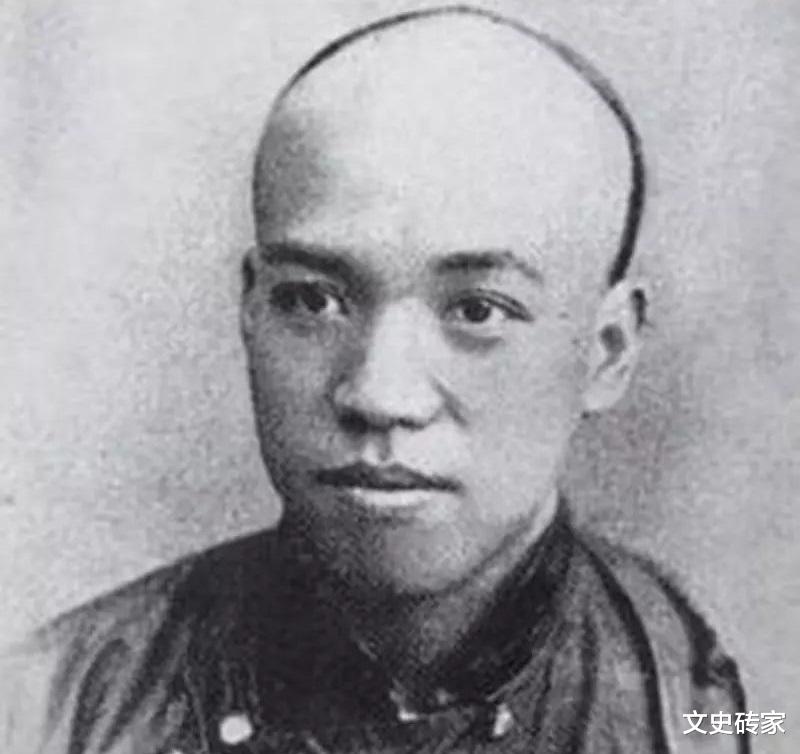

梁啓超

其次,三門灣事件雖然以意大利遭受挫敗而告終,但在客觀上卻拉近了中意關系。原來,通過三門灣事件,中國知識界對意大利的關注日益增多,一大批介紹該國政治、經濟、曆史、人物及風情習俗等方面的論著紛紛出版發行,如梁啓超的《意大利建國三雄傳》、康有爲的《意大利遊記》等等,有助于中國人更加全面、深入的了解意大利。

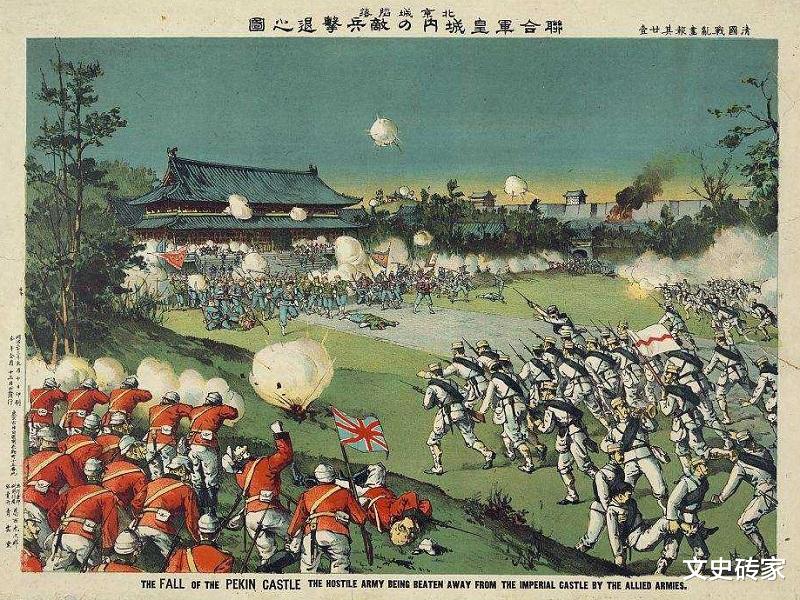

八國聯軍進攻北京

最後,三門灣事件還給中國帶來一個致命的負面影響。原來,憑借著在三門灣事件中取得的外交勝利,清廷內部變得盲目自信,迷信用武力可以戰勝列強的觀點大行其道,無形中助長了頑固派盲目排外的情緒。這種盲目排外、驕傲輕敵的情緒發展勢頭迅猛,最終促成慈禧太後在1900年向英、法、美、德、日、俄等11國宣戰,由此招致八國聯軍侵華事件,幾乎給中國帶來滅頂之災。

參考書目

朱壽朋:《光緒朝東華錄》,中華書局1958年版。

馬士:《中華帝國對外關系史》(第三卷),商務印書館1960年版。

王彥威:《清季外交史料》,書目文獻出版社1987年版。

白佐良、馬西尼:《意大利與中國》,商務印書館2002年版。

倪侃:《“三門灣事件”論述》,《浙江社會科學》2001年第3期。