自隋唐開科取士,狀元,便成了科舉最高榮譽。

我國曆史上的第一名狀元,出自于唐代,之後千余年,曆朝曆代共計出了600多位文狀元,多以文章冠世,亦有位極人臣。

至光緒三十一年(公元1905年),科舉考試被廢除。

劉春霖,也就成了中國曆史上的最後一個狀元。

同治十一年(公元1872年),劉春霖出生于直隸河間府,即如今的河北滄州。

農戶家庭,劉父于衙門當差,劉母于人府中做女仆,乏人照顧的劉春霖與其兄長劉春堂,便寄養于伯父家。

雖出身窮苦,但劉春霖聰慧過人,自幼喜讀書,三歲能寫字,五歲可成文,年幼時便練得一手好字。

十歲出頭,劉春霖便可自寫對聯,帶到集市去賣,竟被搶購一空。

時人贊其文章靈氣,譽之爲“神童”。

封建時代,若想出人頭地,一是上陣殺敵以立軍功,二是科舉應試以考功名,故而劉春霖、劉春堂兄弟倆發奮攻讀。

然,清廷有所規定,應試童生須有廪生保舉,所謂“廪生”,即已考取秀才,並于州縣府內領取饷銀的讀書人。

此外,應試童生還需家世清白,所謂“家世清白”,即不可以是娼妓、優伶、皂隸、軍中雜役等人的子孫。

由于劉父于衙門當差,爲保定府皂隸,故而劉春霖兄弟多次無緣科考。

然劉春霖、劉春堂之才,實在爲人所喜,最終在一位廪生的大力保薦之下,這才得以應試,兄弟二人一擊即中,雙雙考中秀才。

之後,兄弟二人進入保定蓮池書院學習,師從吳汝綸。

吳汝綸是晚清有名的文學家、教育家,在其主持下的蓮池書院,並不僅修國學,還引入了《萬國史要》、《世界文明史》、《海上權力史》等西學。

在蓮池書院苦讀數年,劉春霖打下了堅實的國學、西學基礎。

光緒二十八年(公元1902年),劉春霖、劉春堂參加鄉試,又是一擊即中,雙雙成爲舉人。

中舉之後,等待科考的劉春霖,便寄居于北京的老鄉家中。

老鄉姓徐,于北京地安門外開有布店,頗有一些人脈。

徐老板愛其才,爲劉春霖做了引薦,劉春霖到駐德欽差大臣陶世筠家中,擔任家庭教師。

劉春霖寫得好字,一手小楷更是極爲出色,故而很受陶世筠喜愛。

陶世筠多次讓其代筆,包括拜見慈禧的禀帖等,都交由劉春霖代寫。

劉春霖的一手好字,也深深吸引了慈禧的注意,不久之後,劉春霖又多了一項任務,爲慈禧抄寫佛經。

光緒二十九年(公元1903年),三年一次的會試舉行,劉春霖兄弟倆卻沒能再續一同考中的佳話,兄長劉春堂考中,劉春霖卻落榜了。

按例,劉春霖想要再考,就得再等三年,但他卻趕上了一個好時機。

光緒三十年(公元1904年),爲慶慈禧七十大壽,朝廷特設“甲辰恩科”,而這一場會試,也成了中國曆史上的最後一次科舉考試。

273名考生之中,劉春霖脫穎而出,成爲“甲辰科”狀元。

得知高中狀元的那一刻,劉春霖很是激動,事後有人問他皇帝長什麽樣子的時候,劉春霖這才想起,自己都沒有見過皇帝的面:“跪在下面,不敢擡頭,不知皇帝面目。”

或許是因劉春霖曾爲慈禧抄寫佛經,也多有傳聞稱其高中狀元是因爲“走了後門”。

彼時流傳得最廣的版本,是說劉春霖本該第二,狀元應是朱汝珍,然慈禧覺得朱汝珍之名不好聽,有“誅”之意,又因朱汝珍是廣東籍貫,使得慈禧聯想起洪秀全、康有爲、孫中山等廣東人各種搞風搞雨,也就不怎麽喜歡朱汝珍。

而慈禧在看劉春霖的卷子時,覺得字迹很是眼熟,經女官提醒,得知這是曾爲自己抄寫佛經的劉春霖,再加上慈禧覺得劉春霖之名有“春風化雨,普降甘霖”之意,其籍貫爲直隸肅甯,又可解之爲“肅靖安甯”,故而越瞧越喜,因而改劉春霖爲狀元。

當然,這也只是坊間傳說,同科探花商承祚後來也對這種傳聞給予了否認,一者是因欽定狀元的人是光緒而非慈禧,二者是因呈上去的卷子皆是密封了考生姓名、籍貫等信息的,不存在因名字、籍貫而來的“暗箱操作”。

負責科考的官員將鼎甲名次進呈光緒時,朱汝珍的卷子確實是排在劉春霖的卷子之前,至于爲何劉春霖高中狀元,那或許是因爲光緒認爲劉春霖的卷子答得比朱汝珍好,故而才將兩人名次進行調換。

但不管怎麽說,一個窮苦出身的神童,能夠在32歲的時候高中狀元,已足夠成爲萬千讀書人高山仰止的存在。

狀元者,貴爲天子門生,平步青雲指日可待。

高中狀元之後,劉春霖被授予翰林院修撰,從六品官。

若在四海清平的太平盛世,劉春霖或許可以安安穩穩地暢想著未來,去好好地思考應該以怎樣的手段,去施政安民。

然此時的清朝,已是到了窮途末路,這也注定了劉春霖的仕途只有坎坷。

光緒三十一年(公元1905年),爲了培養更多的新式人才,清廷廢除科舉制度,大力推廣學堂。

爲推行新政,劉春霖等人被選爲立憲人才進行培養,清廷遣其赴日本東京法政大學留學。

待學成歸國,劉春霖于宣統元年(公元1909年)當選順直咨議局議員,而後當選資政院議員。

順直咨議局,即當時直隸省的最高議事機構;資政院,即清廷在預備立憲時所設的中央資議機構,相當于如今的美國國會。

此時的劉春霖,融中西文化、政治理論于一身,又始終以“直言敢谏”作爲立身准則,時常活躍于各類演說與辯論場,往往引得滿堂喝彩,俨然已成爲了清末立憲運動的專家。

在做事上,劉春霖極爲認真。

彼時,湖南巡撫楊文鼎發行國債,卻沒有經過咨議局的決議,劉春霖認爲此等做法極爲惡劣,違背了立憲精神應予處分。

然軍機大臣卻以“疏漏”爲由,對楊文鼎不予追究,劉春霖對此極爲憤慨,並在資政院的會議上痛斥軍機大臣破壞憲政。

盡管劉春霖有志推行憲政,但清廷本就無意實行,此事最終不了了之,這也使得劉春霖頗有壯志難酬的失落。

辛亥革命爆發後,劉春霖一度隱居。

1914年,應袁世凱邀請,劉春霖出任大總統府內史,從事文字應酬工作。

此後十年間,不管時局如何變遷,劉春霖的這個內史之職都是不動如山,他先後于袁世凱、黎元洪、馮國璋、徐世昌、曹锟等總統府內出任內史,並兼任中央農事試驗場、直隸高等學堂學監等職,袁世凱也曾稱其“志超正大,前途無量”。

1920年與1921年,因“狀元”的身份,劉春霖先後兩次作爲大總統徐世昌的代表,前往山東曲阜,主持孔子大成節典禮主祭,之後又任直隸省教育廳廳長等職。

然劉春霖生性耿直,雖邏輯缜密,卻也經常爲了一些問題與同僚爭論不讓,頗受嫉妒與排擠。

再加上長期目睹了軍閥混戰、吏治腐敗、內部爭鬥的局面,使得劉春霖在憤慨難平之余,更是心灰意冷,常以“執戟郎官”自稱,意指自己就像初時不得志的韓信一樣。

1928年,厭透官場黑暗的劉春霖,選擇了辭官,他在北京宣武門內買下一座小院,過起隱居生活,直隸省仍想挽留他,希望他繼續出任教育廳廳長,劉春霖力辭。

與詩書爲樂,劉春霖于家中收藏了各類書籍上萬冊,古籍皆以明清刻本居多,這對于劉春霖來說,就是最大的一筆財富。

沒了俗務纏身,劉春霖開始將自己的精力,更多投放到家鄉建設上。

1931年,得知老家肅甯縣成立縣志局,即將修輯縣志,劉春霖在捐資之余,還經多方聯絡搜集到《先哲傳》、《李貞女傳贊》等書,親自具體指導與詳細審閱,爲《肅甯縣志》的編纂作出貢獻。

1933年,得知黃河決口以致河北受災嚴重,61歲的劉春霖多方奔走,出資捐物,發起成立“河北移民協會”,于內蒙古包頭建立“河北新村”,帶領數百戶災民遷移避難。

因而,劉春霖亦被時人稱爲“義士狀元”。

隨著時局演變,整個中華大地都陷入了時代洪流。

1931年,眼看社會動蕩,又有日寇對東北、華北虎視眈眈,劉春霖顯得極爲憂愁。

逢六十大壽,家人欲爲其操辦壽宴,其子劉海雲效仿老萊子孝行,親自登台爲父唱戲,但台下的劉春霖卻高興不起來,他提筆寫道:“憂國忍能看彩戲,爲傳雪已兆豐年。”

同年,九一八事變爆發,日寇進占東北,並很快扶持溥儀上位,成立僞滿洲國。

1935年,僞滿總理鄭孝胥帶著溥儀的诏書,前往北平邀請劉春霖出仕。

鄭孝胥的使者攜重禮登門,好話說盡,劉春霖始終不爲所動,只說自己年事已高,不再出仕。

鄭孝胥不死心,決定親自登門,知劉春霖喜歡飲茶,又特意給他帶了上好茶葉以投其所好,知劉春霖酷愛書法,又借書法研究以拉近彼此關系。

將茶葉摔回鄭孝胥懷中,劉春霖正色道:“如今君非昔日之君,臣亦非昔日之臣,豈能隨汝而毀我之譽!”

一席話說的鄭孝胥面紅耳赤,最終只能悻悻離開。

1937年,盧溝橋事變爆發,劉春霖之友金選三出于擔心,怕劉春霖呆在北京會遭不幸,便僞稱病重,讓劉春霖到天津看他。

劉春霖到了天津,知金選三無病,又見金選三在英租界給自己安排了住處,淚如雨下道:“京城父老慘遭蹂躏,我當了逃兵,愧對先祖之訓導。”

不久之後,劉春霖欲回北京,金選三苦勸,稱日寇四處燒掠,北京並不太平,希望劉春霖能夠舉家避難至天津。

劉春霖搖頭婉拒:“兄之盛情,深爲感激,但東藏西躲總不是個辦法,如果日本人節節南逼,我們莫非要躲到南洋去不成?”

于是乎,劉春霖又毅然回了北京。

1940年,王揖堂出任日僞政府“華北政務委員長”,王揖堂是劉春霖的同科進士,兩人曾同往日本留學。

王揖堂以“同窗之誼”爲由,欲邀劉春霖出任日僞政府北平市長。

得知王揖堂的來意,劉春霖二話不說,直接就將茶水潑在地上,並痛斥道:“當漢奸不會有好下場,請免開尊口!”

被劉春霖趕出家門的王揖堂極爲惱怒,次日就命人抄了劉春霖的家,拉走了劉春霖的全部家當,把劉春霖多年珍藏的文本書畫洗劫一空,又將劉春霖一家人趕到大街上。

面對或許會淪爲乞丐的下場,劉春霖仍是面不改色,憤然沖著王揖堂罵道:“甯做華丐,不當漢奸!”

之後,經友人以重金鋪路,托各方關系爲劉春霖說情,劉春霖一家才得以准許回家,劉春霖從此徹底地閉門謝客。

1944年,年逾七旬的劉春霖因心髒病而逝世。

作爲一個狀元,未能挽大廈于將傾,未能以筆爲刀安邦定國,這或許是劉春霖最大的遺憾。

顯然,在那個三千年未有之大變局的時代,不管再如何才華橫溢,個體的力量也終究都是太小,劉春霖必然也是做不到這些的。

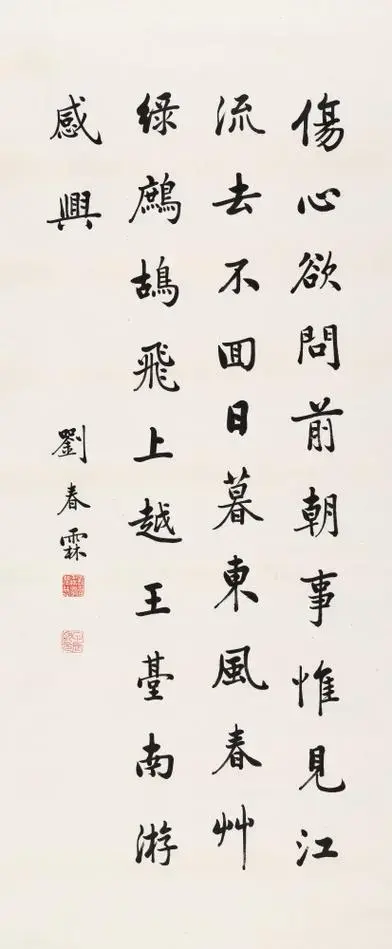

但作爲中國封建社會的最後一個狀元,劉春霖不負“狀元”之名,他的名字曾一度被人與顔真卿相提並論,因他一筆小楷清秀剛勁,又被時人譽爲“大楷學顔,小楷學劉”。

作爲一個文人,劉春霖有著中國讀書人該有的悲天憫人情懷,他甘爲災民奔走,救人于難。

作爲一個中國人,劉春霖有著華夏子孫該有的民族氣節,在大是大非面前,劉春霖並未被日僞的威逼利誘所打倒,他堅守了大義。

博才,守節,知辱,曉義,劉春霖無愧于“義士狀元”的贊譽。