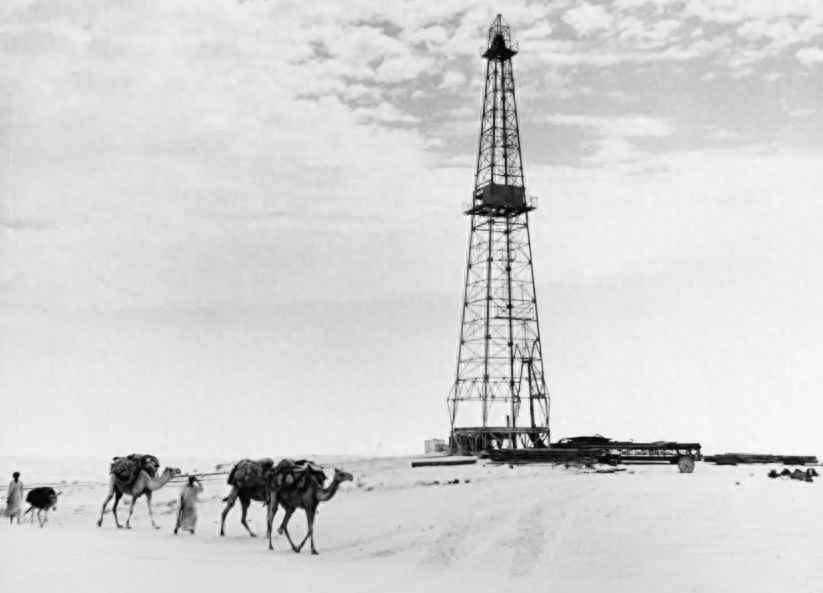

因爲中東盛産石油,所以人們一提起石油,總是想起沙漠、駱駝、油田和穿金戴銀的阿拉伯大叔。

其實在20世紀石油産業蓬勃發展時,阿拉伯地區不是石油的唯一主産區,南北美、伊朗、東南亞、北歐都在噴石油。

不過,中東石油比起這些地區的石油有不少優勢,這裏的石油埋藏淺,油質清澈,開采成本低。長時間裏,西方控制著當地的石油資源,壓低石油價格,攫取天文數字的利益。

因爲西方的巧取豪奪,當年的阿拉伯産油國居然是赤貧,阿拉伯大叔們穿著破布,吃著糠咽菜,看著西方人挖走屬于自己的財富,對石油資源的把控很弱。

一直到1973年,阿拉伯人才翻身做主。那年,阿拉伯國家爲抵抗以色列和美國,抱團漲價、減産,引爆了第一次石油危機。

石油危機是個老生常談的話題,後世還有幾次石油危機爆發,但無論哪次危機,都不如1973年的第一次危機來得猛烈。

要知道,在二戰之後的冷戰初期,資本主義世界進入30年繁榮期,日本、西德崛起,英法複興,美國則以絕對的經濟實力壓制蘇聯。

但這一切,都在第一次石油危機後結束——石油匮乏打斷西方經濟增長,資本主義世界的蕭條蔓延,甚至影響了美蘇爭霸的局勢。

那麽在1973年以前,國際石油市場是什麽局勢?阿拉伯人爲什麽破天荒地團結了起來?這次危機對世界的影響又有多大?

從大航海時代到20世紀,西方世界有三大奶牛——東南亞、西非、中東。

三大奶牛裏,東南亞最重要,因爲這裏有石油和各種熱帶作物,支撐著昔日大英帝國的霸權;其次是西非,這個岌岌無名的地區實則是法國的後花園;最後,才是幹旱的中東。

這三大奶牛雖在二戰前供養著歐美發達國家,但在受二戰影響,東南亞率先獨立,之後非洲、中東也開始革命,被西方深入控制的地區越來越少。

50年代,中東地區國家也陸續開始獨立運動,以1952年埃及軍官革命開始,阿拉伯人謀求獨立建國,擺脫英國或者傀儡君主的控制。

但阿拉伯國家有獨特的政治形勢——部落是國家的基本單位,宗教領袖、部落首領的威信大于政府,他們組織現代國家的難度一點不比黑非洲小。

到了60年代,阿拉伯國家政權松散,政令不出首都,有“國形”而無“國格”,所以原來的宗主國英國、法國還在當地有強存在感,此時美國也來插了一腳。

最終,受美英法的影響,在當地傳統的漁業、珠寶業、農業,還有新崛起的石油業,西方跨國公司都是獨一無二的霸主。

在80年代前,中東石油主要在環波斯灣地區,這裏的國家都是西方的夥伴。

在西方的推動下,沙特、卡塔爾、巴林、科威特、伊拉克、伊朗,這些國家的石油都在二戰後擴大開采。但因爲當地人無資本、無技術、無設備,一切都要從西方引進。

以和美國關系最密切的沙特爲例,1938年後,該國達曼油田、加沃油田、薩法尼亞油田都開始陸續投産,而在沙特負責石油業務的幾乎沒有本地人,都是美國石油公司的人。

當時,控制沙特石油的是美國加利福尼亞石油公司,就是今天的世界能源巨頭雪佛龍公司,該公司在1944年建立“阿美石油”統治沙特的一切石油業務,公司總部在美國加州。

這個石油公司後來拉上美國德士古石油、埃克森石油、美孚石油一起入股,四大公司占了阿美石油100%的股份。

結果,從沙特土地上噴出的石油,被西方公司開采、提煉、售賣,沙特人連股份都占不上,王室只能分到一點分紅。

作爲真正的地主,沙特王室當然對此不滿,後來一直在爭取石油公司的控制權,到60年代才派代表進入阿美石油。

而沙特和阿美石油的關系,就是當時産油國們慘狀的縮影。

至于石油的定價,本地人更是無權插嘴,都是西方石油巨頭,即“石油七姐妹”的董事會開會決定的。他們的基本策略就是——本地油貴,保護自身利益;外地油賤,主打量大管飽。

在冷戰初期,石油一桶的售價不到2美元,是煤炭的一半。這種價格促進了汽車業的發展,美國、日本、德國靠著汽車業拉動工業複興,實現了戰後大繁榮。

當然,去過西方國家的産油國政客、貴族都對這一現狀不滿,畢竟西方人在揮霍自己國土上的資源,過著好日子,自己作爲産油國卻依然貧窮落後。

于是在1960年,亞非拉地區的産油國組成“石油輸出國組織”——OPEC,開始參與石油定價,這是産油國對西方跨國公司發起的挑戰。

但可惜的是,整整10年,這個組織並未能打破西方壟斷的現狀。

OPEC成立後,西方不得不重視亞非拉産油國的意見,雖然該組織的總部還在歐洲,但像阿拉伯産油國,已經在其中有了自己的小集體。

當時,雖然OPEC成員們有參與油價制定的權力,但西方國家仍然主導話語權。

在西方的左右下,從1960年到1973年,國際油價僅僅小幅上漲,1972年末才到了3美元的門檻,1973年夏天剛剛超過每桶3美元。

要知道,在70年代,3美元的購買力還尚可,但是石油從地下開采出來,再加上存儲和運輸成本,3美元幾乎沒什麽利潤。

整個60年代,此時石油巨頭沙特的年收入還不到10億美金,國家處在一窮二白的狀態,除了利雅得和麥加這些城市,其他地區都是大農村。

沙特知道,自己供養的歐美繁榮富足,因此多次提出要提高油價,並增加阿美石油股份,但西方國家尤其美國都表示反對。

沙特曾單方面用石油反擊美國,但效果不佳。

直到1967年,一場戰爭改變了這個格局。

1967年6月,“六日戰爭”爆發,以色列閃擊阿拉伯國家,6天打垮敘利亞、約旦、埃及,占領西奈半島和戈蘭高地,控制耶路撒冷。

這場戰爭讓阿拉伯人顔面掃地,美國在戰爭裏支持以色列,沙特爲了支持兄弟國家,曾宣布對美國石油禁運。

這是沙特第一次對美國進行石油制裁,沙特王室奮鬥多年,當時已經把在阿美石油的股權提高到了70%,國王說話算數。

當時,沙特每月減少5%的産量,希望美國能注意到自己。

但現實很殘酷,美國並未感受到什麽,因爲沙特一家的産量不影響石油大市場。

對美國而言,它自己就是超級産油國,能頂住短期的缺乏,而旁邊的伊拉克、伊朗、卡塔爾等國也還在賣油,沙特一己之力猶如蚍蜉撼樹。

沙特明白,要真的讓西方傷筋動骨,阿拉伯人要團結。

等“六日戰爭”打完,以色列拓土十幾萬平方公裏,已經是中東大國,阿拉伯國家深以爲恨。

當時的阿拉伯領袖——埃及總統納賽爾想整合各國,團結對抗以色列,但大願未完成,他本人卻在1970年去世。

後來,埃及的薩達特繼承納賽爾的事業,並臥薪嘗膽多年,終于在1973年10月和敘利亞發動“第四次中東戰爭”,順利打入西奈半島和戈蘭高地。

10月6日戰爭爆發時,當天阿拉伯産油國就集體通過決議——讓石油漲價。

一周以後,因爲美國再次支持以色列,阿拉伯産油國宣布對美國和站隊以色列的國家實施禁運。由利比亞帶頭,沙特、伊拉克、卡塔爾等國跟進。

第一次石油危機爆發了。

石油禁運後,國際油價瞬間上升,第一個月就翻了一番,到了1973年底,國際油價飙升到每桶12美元,是兩個月前的四倍。

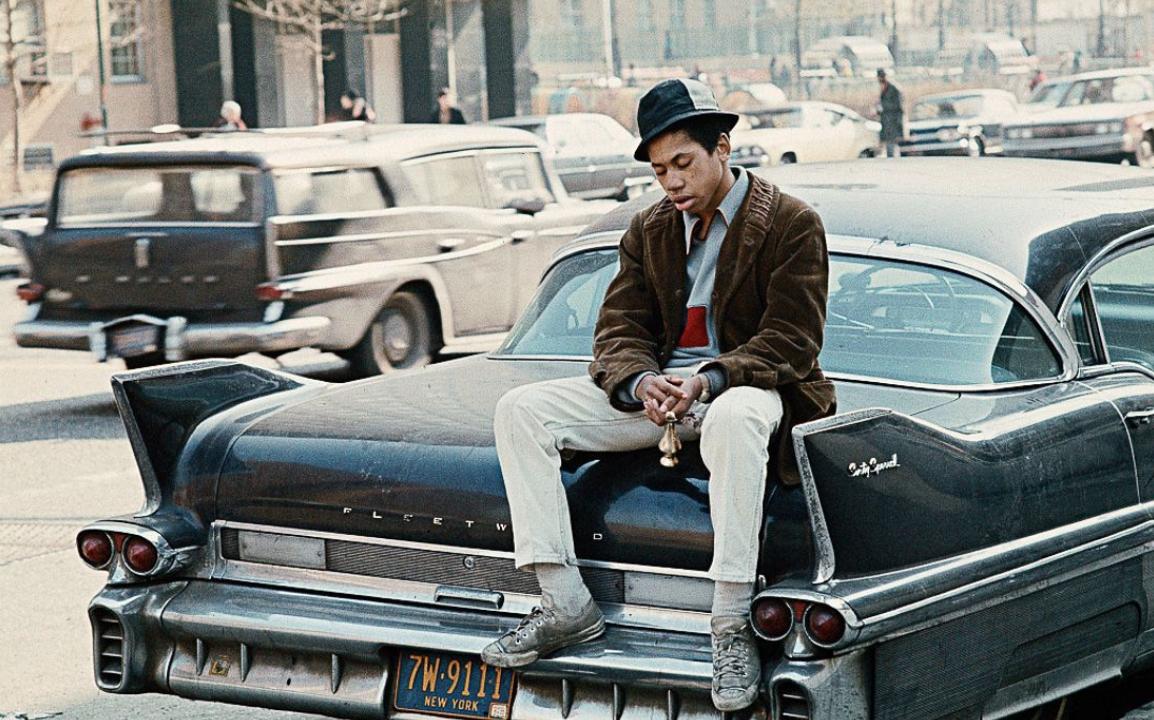

美國、日本、南非、西歐都大吃一驚,團結的阿拉伯人居然把世界攪得天翻地覆,各國的加油站一天調整幾次價格,老百姓加不起油,公交停運、校車停運。

更關鍵的是大卡車停運,讓物流癱瘓,工業生産和日常生活都出現問題。

緊接著是物價上漲,從食物到衛生紙什麽都在漲,人們不得不減少消費,隨即引發二戰以來最大的市場蕭條。

與之相反的是,産油國們居然都過上了好日子——減産不到一年,1974年沙特政府的收入越過了1000億美金大關,三年時間國家收入漲了100倍,這是讓全球驚訝的奇迹。

1974年初,迫于石油緊缺帶來的經濟壓力,日本、西歐都表態支持阿拉伯人,反對以色列占領西奈半島和戈蘭高地,阿拉伯國家開始向西歐和日本恢複石油運輸。

此時,美國也著急了,時任國務卿基辛格幾次到中東活動,陪著笑臉和各國王室、政府領袖開會,讓各國不要意氣用事,要維護和美國的關系。

至于帶頭的沙特,美國人軟磨硬泡,不惜答應讓出100%的阿美石油股份,讓沙特恢複供應。

但阿拉伯人要的不只是經濟利益,還要解決以色列的隱患——各國要求以色列吐出占領的土地,並不再挑起戰爭。

最終,在美國斡旋之下,以色列政府居然表態會撤出西奈半島,以色列人也被這次阿拉伯人的突襲嚇了一跳,覺得繼續占領這些土地不是什麽好辦法。

直到1974年3月底,從波斯灣開往美國的油船恢複起航,這場對西方的禁運活動僅僅維持了不到半年。

至此,石油危機結束了,但經濟的蕭條還在持續,1974年美國、日本、西德這資本主義三駕馬車的GDP集體縮水,都負增長1%以上。

各國戰後的經濟狂飙突進被叫停,股市和期貨市場哀鴻遍野,跨國公司紛紛按下本來的擴張計劃,收縮資本,應對可能複發的危機。

一些純粹的貧油國,如日本、德國等國開始尋求穩定的能源供應,數十個國家成立國有控股的石油公司,在各大洲采買石油作爲儲備,然而此舉擴大了需求,又讓油價居高不下。

就在資本主義世界焦頭爛額時,有個大國卻偷偷數錢數到手抽筋,這就是國際主要産油國蘇聯。

1973年,蘇聯年産量達到4億噸,位列世界第一。由于油價漲了三四倍,等于蘇聯的外彙收入增加三四倍,勃列日涅夫政府發現賬上的錢多到不知道怎麽花。

在第一次石油危機後,蘇聯更是下令擴大原油産量,此後10年連年增長,到1980年達到6億噸,跟整個中東的産量差不多。

由于蘇聯的油向歐洲、日本運輸都很近,運輸成本更低,各國雖然有所謂的意識形態界限,但購買意願都很強,連美國都買過蘇聯油。

靠著1973年石油危機,加上1979年第二次石油危機,蘇聯進入長達10年的上升期,海外的收入井噴,支持著蘇聯擴大工業生産,並支援全球共産運動。

受此影響,70年代也是國際共運的高潮,亞非拉的遊擊隊打仗,吃的、用的都是老大哥支持的。

縱觀70年代,冷戰的格局也被稱爲“蘇攻美守”,原因就是蘇聯靠石油發了橫財。

而一次石油危機導致美蘇的強弱之勢改變,讓美國十分後悔當初忽略了阿拉伯國家的態度。

此後的中東矛盾裏,美國拉偏架的次數少了很多,阿拉伯人也得以進一步獲得石油自主權。

文/商學野

編輯 | 虢洛西

參考資料:

1.《生存資源與國際危機:第一次石油危機探析》,劉合波、王黎

2.《史上石油危機大起底》,孟媛