互動話題:

你喜歡《年少日記》嗎?

作者|顔晞

青少年輕生,一個嚴肅沉重、並不少見而仍缺乏表達的社會問題。電影《年少日記》鼓足勇氣,嘗試探討這一令人痛心的現象以及背後更加隱匿的傷口。

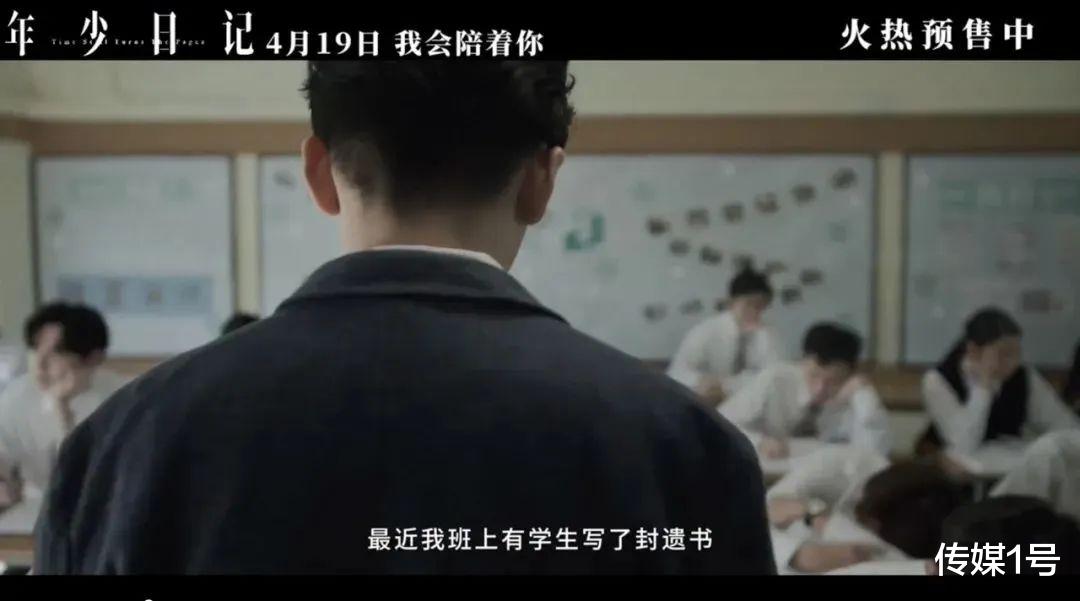

電影的開頭,鄭老師教授的班級發現一封未署名的遺書,一衆倔強的中學生無人認領。鄭老師在追查企圖輕生者之時,自己充滿暴力和遺憾的童年記憶也漸漸浮出水面。

這部豆瓣8.6分的電影作品,是今年大陸上映過的華語片的最高分,入圍第42屆香港電影金像獎12項大獎。許多觀衆在電影院裏泣不成聲,又在走出影院的時候感受到了治愈和溫暖。來自不同原生家庭的我們,總有一兩個瞬間,被電影的鏡頭擊中,余韻悠長。

墜樓之前——被忽視的死因

電影《年少日記》用前半部分嘗試回答一個問題——孩子爲什麽想輕生?

這是一個現實的、普遍的、嚴肅的問題。有太多的調查數據、實驗結果證明,青少年時期是心理健康問題的高發期,少年輕生的悲劇事件頻頻發生。

電影中探討的因素家庭暴力、升學壓力是導演試圖探討的表層問題,深層則是揭示東亞家庭世代創傷和社會焦慮。

第一層是鄭老師執教的班級。班裏的垃圾桶裏發現了一封沒有署名的遺書,校方領導要求在不引發恐慌的情況下調查遺書的主人。巨大的升學壓力、息事甯人的校方、沉默壓抑的班級氛圍之下,好像誰都能是遺書的主人。

沉默寡言的Vincent,因爲聽力障礙,被同學取了音似「梵高」的「蛋糕」來嘲笑,生活在校園暴力的陰影之中;被老師找來了解情況的班長,是標准的「三好學生」,但是衣服的遮蓋之下,是無處排解焦慮和嘗試割腕傷疤。看似平靜的班級之中,處處潛藏著隱憂。

遺書的關鍵詞是:我不是什麽重要的人。也許,分手、學業壓力都不是學生寫下信件的原因,青春期逃不開的迷茫和孤獨陪伴和困擾著幾乎每一個人。而這也與多年前的那本日記遙相呼應。

第二層是鄭老師所生長的家庭。電影的開場,年少的有傑站在頂樓上,縱身一躍,揪住了所有觀衆的心——但幸好只是站在了護欄之外的平台上。這裏是他的秘密基地,他向遠方喊出自己的心願。

看到這裏,觀衆可能以爲有傑只是一個普通的,有點不開心的孩子。之後,電影從少年有傑的視角切入,寫他眼中的家庭冰冷的家庭。鄭家的孩子好像是《陽光普照》中阿豪阿和的對照組——哥哥是無論如何努力都只能留級的「笨學生」,弟弟是無需怎麽努力就能取得好成績的優等生。而與《陽光普照》不同的是,許光漢飾演的資優生大兒子阿豪的死亡出人意料,而有傑走向生命的盡頭卻是有迹可循。

鄭家是一個典型的東亞中産家庭:父親是白手起家的知名律師,是掌握絕對權力的一家之主,是嚴酷的、冷漠的,甚至是殘暴的;母親是家庭主婦,是沒有收入的被供養者,是隱忍的、沉默的,甚至會向孩子發泄自己的委屈;弟弟是天之驕子,是父母眼裏的驕傲,是聰明的、懵懂的;哥哥資質平平,是家中的「底層」,被嫌棄的、被忽視的。一個英語單詞用錯,就會得到奚落;爲家人精心准備的早餐,卻得不到回應;成績無法提高,就會遭到一頓暴打……長此以往,有傑只會用一句「對不起」來面對自己的父母,在擁抱自己的弟弟之後選擇了自殺。

然而,一個孩子因爲心理原因跳樓自殺後,父親卻對外宣稱他是病死的,並且慢慢將孩子所有的玩具、照片、日記等存在的痕迹打包封存。伴隨著媽媽的離開,一個孩子真正的死因就這樣被擱置了。一個孩子爲什麽選擇去死,這件事背後的原因一直以來都被認爲是諱莫如深,成爲每個家庭成員心中的刺,成爲沒有處理就粘連起來的傷疤。

墜樓之後——被擱置的痛苦

電影的中間部分有一個巨大的反轉——年少時的日記並不是鄭老師寫的,而是哥哥的遺物。日記的主人,真的從高樓一躍而下,告別了這個世界。

這個反轉,帶來的並不僅僅是劇情的高潮,還有視角的融合,它意味著影片進入下一個階段——輕生者的親友,如何與這段經曆和解。

導演在映後交流活動上坦言,劇本的創作,包含了很多自我書寫的部分。例如,貫穿電影始終的德彪西的作品,也是現實生活中能夠在低落時能撫慰他的音樂。

而雙視角的敘事模式,讓年少的有傑和成年後的有俊通過兩本日記對話,是劇本修改階段的創意。將劇本修改爲雙視角敘事的當天晚上,導演痛哭不止,因爲有俊和自己的人生經曆在某個角度重合了起來——他學生時代的朋友在和他聊天之後的第二天跳樓輕生了。寫完劇本的當下,他非常想聯系曾經的共同好友,找尋朋友存在過的印記。

鄭老師、父親,以及後期「消失」的母親,花費幾十年逃避有傑死亡帶來的痛苦,否認傷口的存在,而卻在各自人生的低谷時期被重新揭開這道傷疤。

第二本日記本,記錄的是多年後的故事:原本的「天才少年」鄭老師,沒有按照父親的規劃成爲精英階層,最後繼承了哥哥的願望成爲了一名普通的老師。當他想向所有人證明自己「沒有問題」時,卻在得知自己要成爲父親時瀕臨崩潰,不得不承認自己「沒准備好」,也將自己的婚姻推入深淵。病重的父親一遍又一遍地聽著有傑留下的鋼琴錄音磁帶,直到磁帶損壞再也無法修複,但也沒有向身邊的女友吐露自己大兒子的存在……

有傑的墜樓是一個瞬間,而這份痛苦在親人身上延宕了幾十年,即使是盡力想要掩蓋這件事情的父親,也在垂垂老矣之時忍受不了內心的煎熬。電影向觀衆傳遞這份「心靈的折磨」,並不是爲有傑的家人「洗白」,而是在探討如何面對這份創傷。就像這部電影的英文名「Time Still Turns The Pages」一樣,時間依然在流淌,日記的故事還在繼續。面對痛苦,與之和平共處,也是非常重要的課題。

此外,也許即使沒有哥哥的悲劇,有俊的童年也不會是鮮亮的:他雖然成績優異,但他並不熱愛學習,也不喜歡鋼琴,只是爲了完成父親的期待而被迫努力和聽話,成爲畸形家庭中的一抹點綴,默默地承擔著來自成人世界的壓力。他是墜樓的哥哥的另一個版本,不同的是,哥哥用極端的方式走向了終點,而他在迷茫無措中渾渾噩噩地走了下去。長大後的無數個瞬間,童年的回憶被重新喚起,意味著他並沒有從陰影中走出來,仍是「需要一生來治愈童年」。這份痛苦,也同樣需要面對和釋懷。

和解OR NOT

聚焦家庭創傷的影片總有一個繞不開的問題——電影需要一個怎樣的結尾?

換句話說,大團圓的和解應該出現嗎?電影中的爸爸可以被原諒嗎?有俊和爸爸,能否消除隔閡,達成和解?

這也許不僅僅是一個藝術創作問題,也是一個商業邏輯問題。觀衆的接受程度和審美偏好,是不能被忽視的商業考量,因此大團圓,是一張「安全牌」。

因此,即使對于原生家庭的表達和探討,穿插在各類現實題材的創作之中,東亞語境下的家庭創傷和父母與子女至親至疏的代際關系,都成爲了重要的創作母題,但不得不承認,多數作品的結尾依然是「大團圓」的模式,總有一兩個角色「打掉牙齒活血吞」,無論前期多麽「一地雞毛」,總能回歸到家庭溫暖與親情血緣的敘事主線上。

然而,去年上映的作品《涉過憤怒的海》選擇了一種瘋狂的創作方式來回應這個問題。極端的人物和極端的情緒以最猛烈的方式碰撞在一起,劇作在失控的邊緣遊走,勁爆的鏡頭語言、「弑父」的夢境畫面,撕碎了兩個家庭的最後一層遮羞布,也把「和解」抛到九霄雲外。

而《年少日記》結尾的處理更加引人而克制。鄭老師和父親在陽台上的對話,只被呈現了開頭,而深入的對談被剪輯隱去,只留下二人瘦削的背影,因爲導演認爲,「情緒夠了」。

同時,導演本人也不認爲電影的結尾,鄭老師和父親達成了和解。他認爲,也許父親的病情有所起色,二人之間的矛盾還會加劇,多年來形成的隔閡並沒有隨著一次對話煙消雲散,陽台上的聊天僅僅是一個溝通的開始。

就像影片宣傳語所說的,「我未必能幫到你,但我會陪著你。」電影的開頭,鄭老師麻木、疲倦,班級裏同學的痛苦並沒有引起他的注意;電影的結尾,遺書、日記成爲了鄭老師改變的契機,他依然不知道應該爲學生做些什麽,但哪怕是采取帶學生去呐喊等「不合時宜」的方式,他逐漸願意成爲學生的傾聽者、陪伴者。

同時,他也向和自己擁有同樣傷口的打開了交流的窗口,共同面對那份塵封的記憶,此時此刻,二人只是互相依偎的病友。

「大團圓」結局固然是自古就有的審美傾向,對創作者和觀衆來說都有極強的牽制力。不過,觀衆期待的或許只是一個疏導的出口,把「和解」簡單理解爲原諒、共情,就很容易落入創作的窠臼。觀衆想看的不是依靠劇情強制推動的溫情畫面,也不是想知道到底是孩子和父母誰先低頭,而可能一個轉變的開始、改變的契機就足以震顫人心,克制的情緒往往也有萬鈞之力。

1號結語

《年少日記》提名12項金像獎實至名歸。它既是導演私人的話語表達,又是千千萬萬東亞家庭的縮影,也是社會情緒病的蔓延。總有那麽一個瞬間,觀衆可以在畫面中,看到自己的影子。

關于孩童輕生,《年少日記》並沒有給觀衆一個答案,因爲嚴格意義上來說,這是有俊的故事,而不是有傑的。電影只是告訴我們,童年的傷口存在,且永遠無法愈合,但我們應該邁出接受它的第一步。