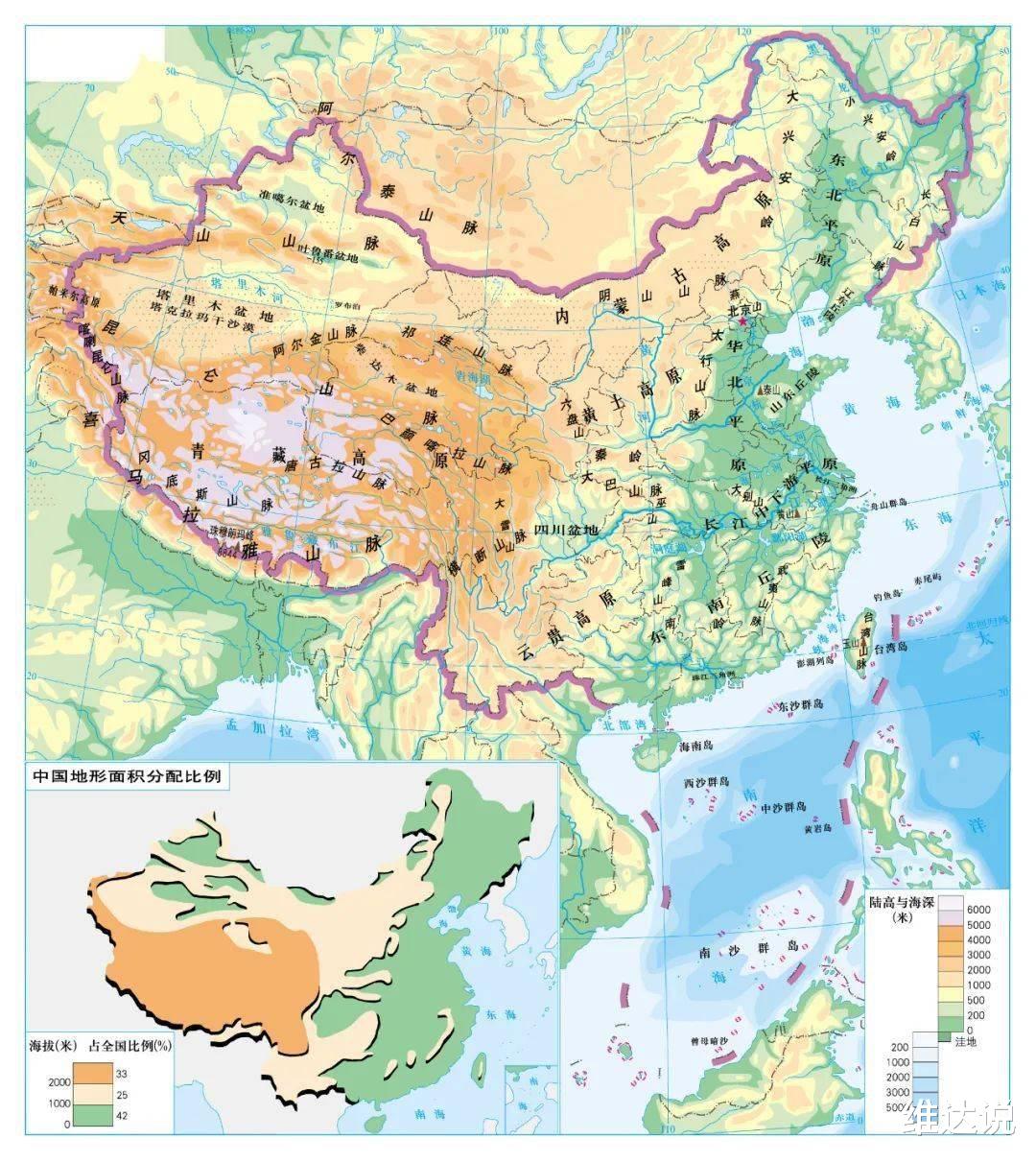

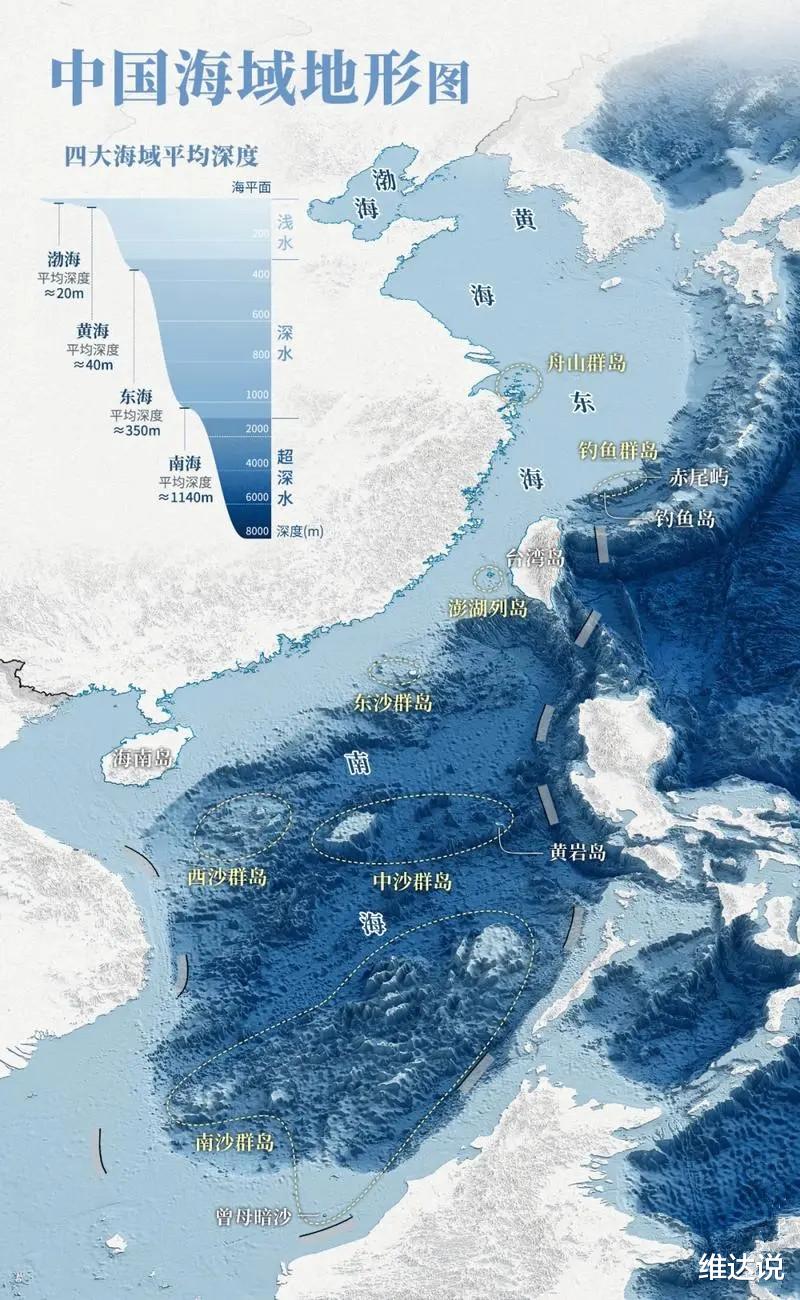

說起我國的疆域,背靠世界最大陸,以960萬平方公裏的陸地面積,僅次于俄羅斯和加拿大,位列世界第三;面向世界最大洋,擁有473萬平方公裏的廣闊海域,可以說已經占盡了東亞幾乎所有的“好地”。要說美中不足之處,那便是我國雖然海岸線漫長,但東北缺少日本海出海口,西南缺少印度洋出海口,使我國東部盡管面向太平洋,卻深受外圍“島鏈”的限制,導致在海權時代處處被掣肘。

近代海權喪失,海疆不甯

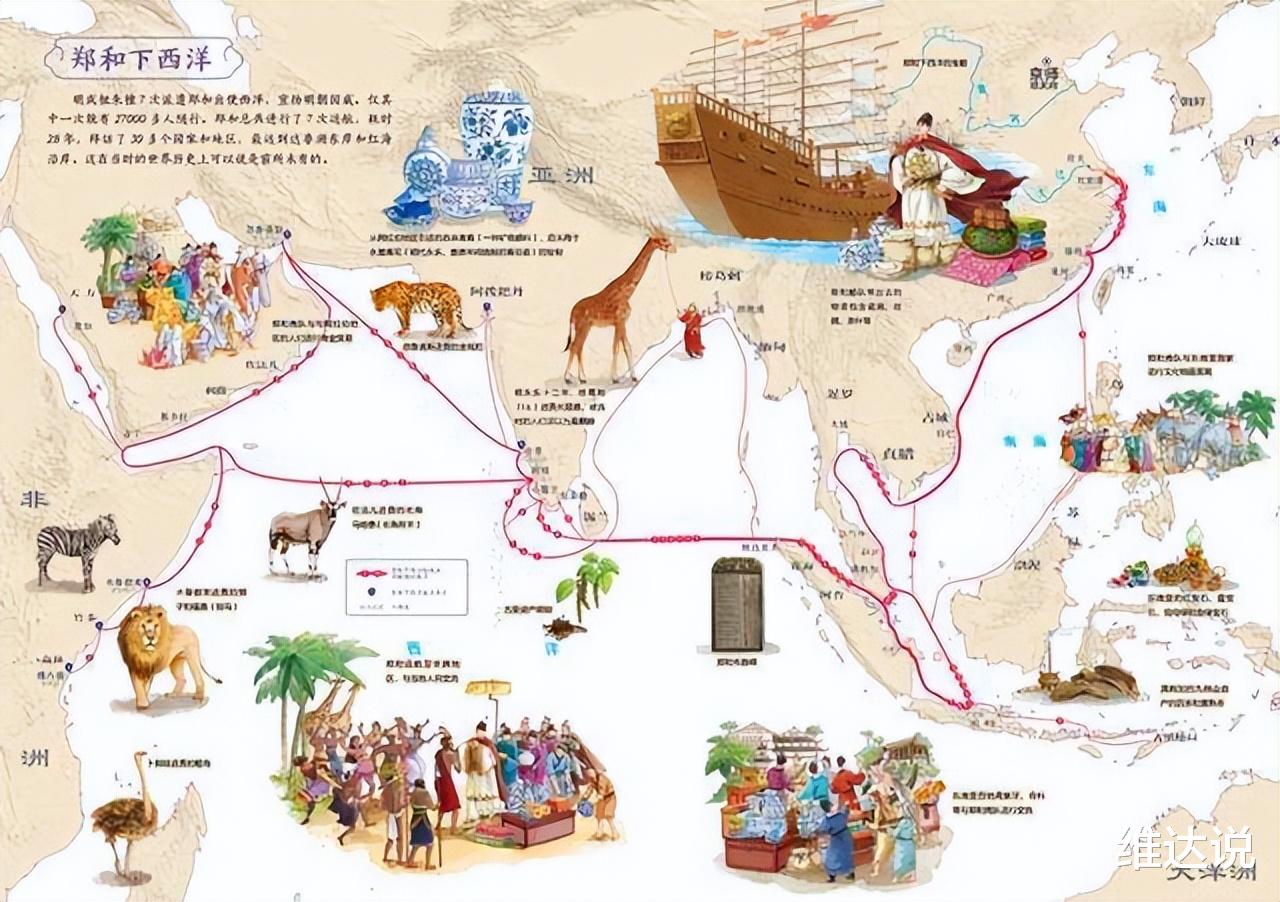

要知道,我國擁有1.8萬公裏的漫長海岸線,有發達的河湖水系,在經過秦漢和唐宋兩個發展高峰之後,中國的造船技術、工藝和航海技術在明朝就達到頂峰,多項造船技術堪稱世界第一。中華帝國在收獲著農耕文明與遊牧文明最優秀成果的同時,也在海洋文明中結出碩果。但古老的中國終是以陸地文明著稱于世,海洋文明一直被陸地文明的光輝所遮蔽。

盡管在宋元時期,海外貿易達到極盛,但從15世紀以來就開始每況愈下,鄭和七下西洋、鄭成功收複台灣、北洋海軍創建也只是三個越來越低的波峰,而每個波峰之後,則是庸碌並充滿屈辱的波谷。當西方開啓大航海時代時,西太平洋的制海權卻從中國的手裏滑落,最終中國東部的萬裏海疆,開始動蕩不甯。

因爲制海權,就是一個國家控制大海的能力,缺乏貿易支撐的制海權終歸要失落。而一個面向大海,有著漫長海岸線的國家,若不能控制海洋,不能在海上自由地活動,那麽,海洋給它帶來的更多是遺憾和痛苦,而不是財富和幸福。中國近代百年的屈辱無疑一再證明了這點。

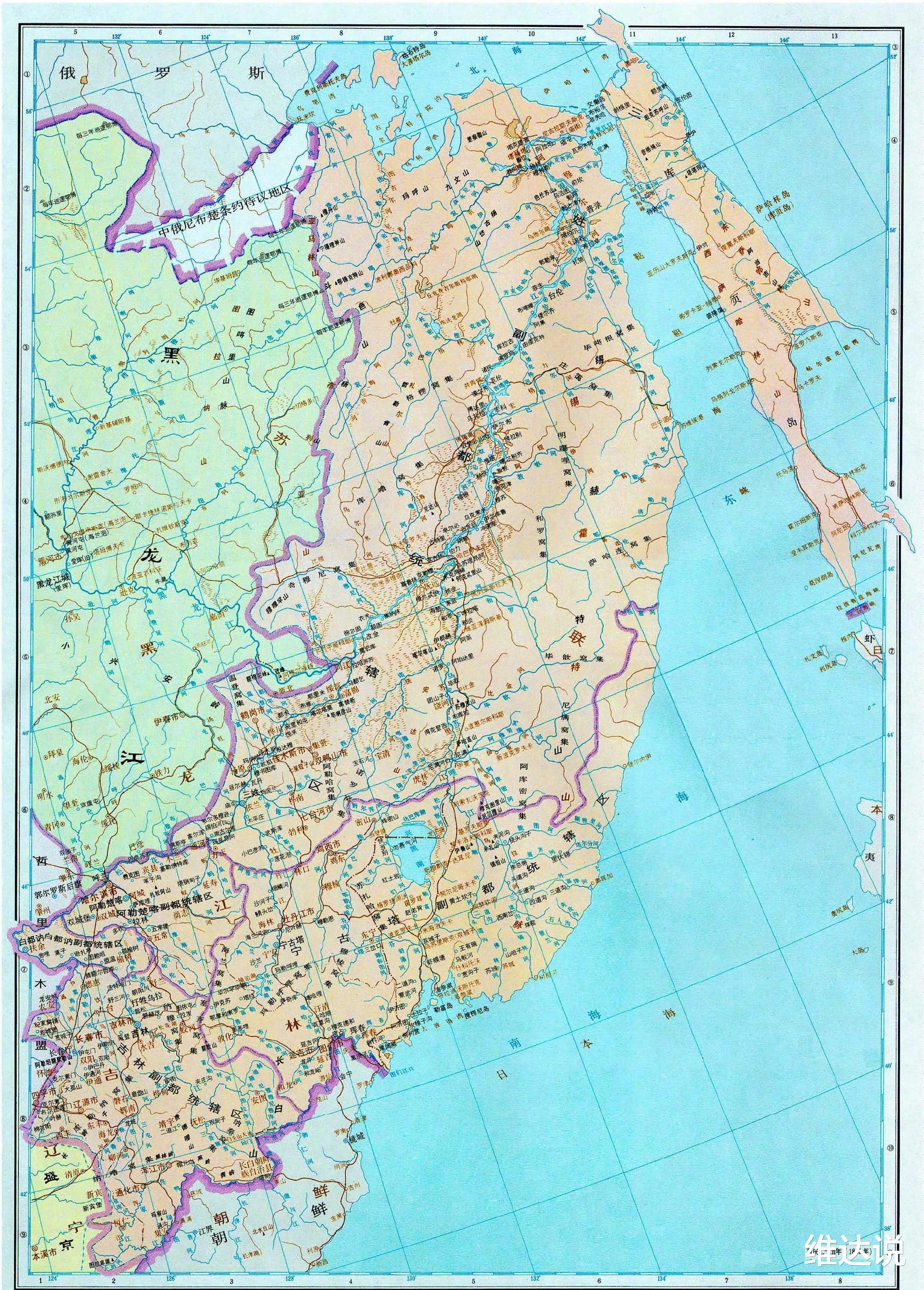

但我們可能並不知曉的是,早在160多年前,我國東北曾在日本海和鄂霍次克海有著廣闊的出海口、漫長的海岸線和一個比台灣島、海南島大得多的島嶼——庫頁島,還有在沿海星羅棋布的島嶼。沿海岸線上分布著多個優良的適宜建造海港的海灣,從這裏出發可以直接航行到俄羅斯、日本列島、朝鮮半島,可穿越太平洋,到達加拿大、美國的西海岸…。

割讓外東北,日本海出海口之殇

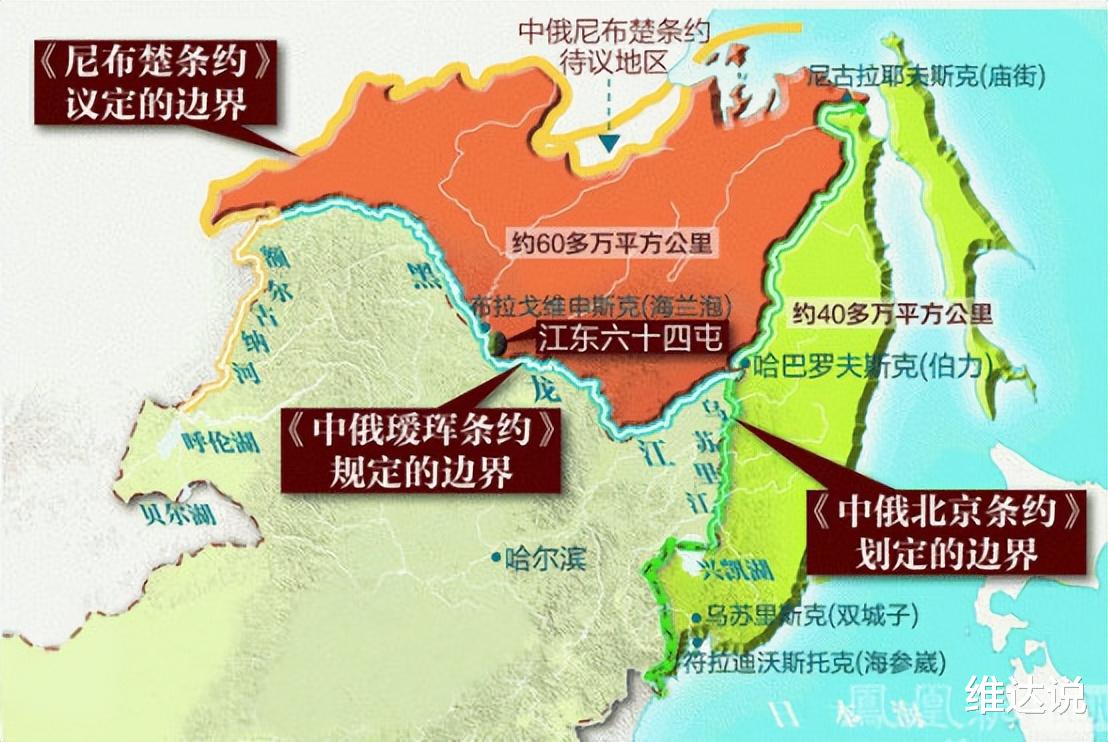

這些並非是異想天開,而是在1689年中俄簽訂的《尼布楚條約》中被確定下來,而且這個版圖在1718年的清康熙《皇輿全覽圖》中也被清晰地標示出來。當時這片土地還是一個獨立的行政區域,歸屬吉林將軍管轄,疆域的北部和東部都直抵海洋,黑龍江口外的庫頁島也在轄區內,是清朝時中國最大的沿海省份。

可惜的是,隨著沙俄完成對楚科奇半島的開拓,白令海峽在一定程度阻擋了沙俄繼續在高緯度針葉林地帶的擴張,于是調頭南下入侵外東北的黑龍江流域就成了沙俄的既定目標,于是1852年(鹹豐二年),沙俄侵占庫頁島,六年後又通過《瑷珲條約》侵占了黑龍江以北、外興安嶺以南約60萬平方公裏的領土。

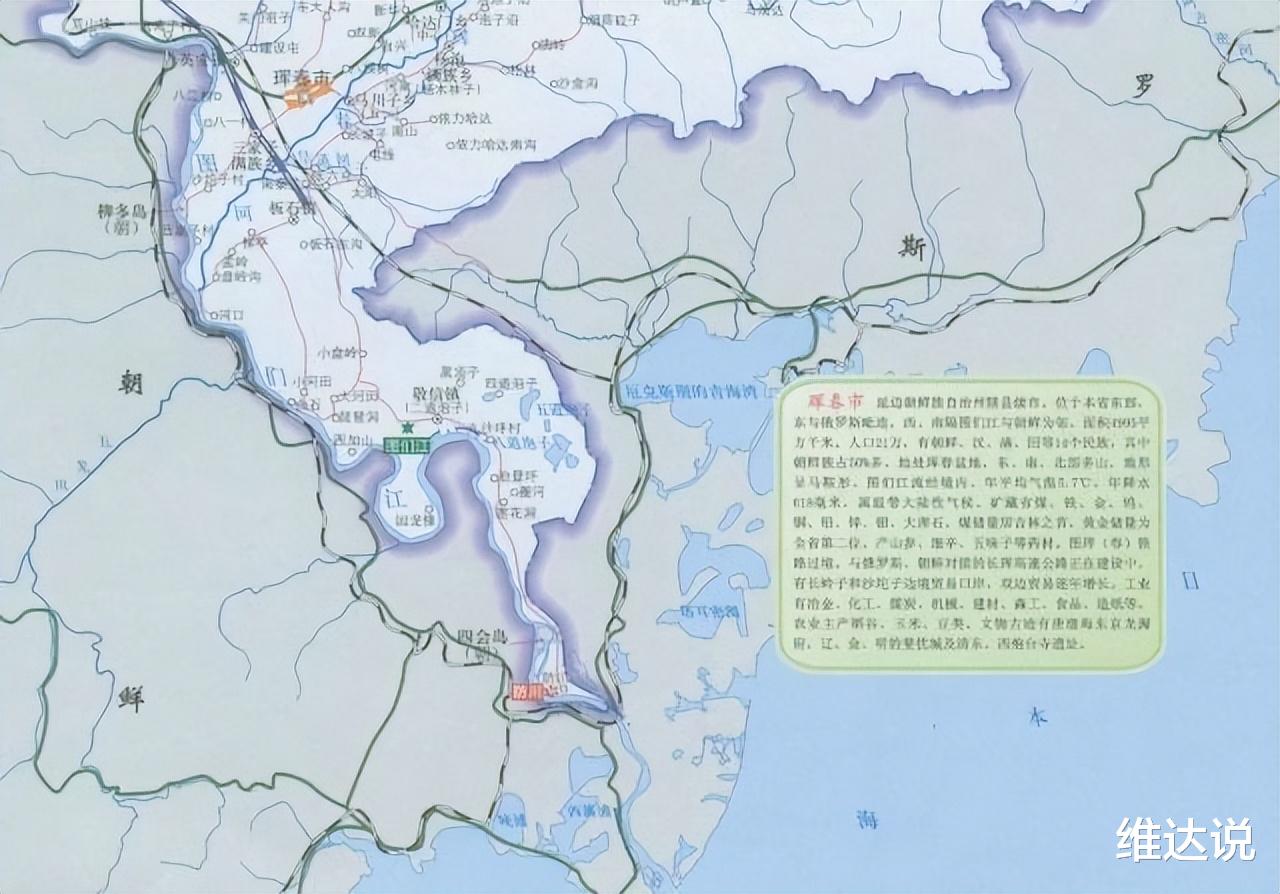

但國土淪喪並未結束,之後僅僅兩年也就是1860年,沙俄又通過《中俄北京條約》不但確認了《瑷珲條約》的合法性,而且還割讓了烏蘇裏江以東約40萬平方公裏的領土。接下來清廷在與沙俄進行了烏蘇裏江口向南至圖們江口的一系列勘界立碑,又損失部分領土,吉林這個中國海岸線最長的省變成了望洋興歎的內陸省,距日本海最近處不足3公裏。

清緬戰爭慘烈結束,印度洋出海口成夢

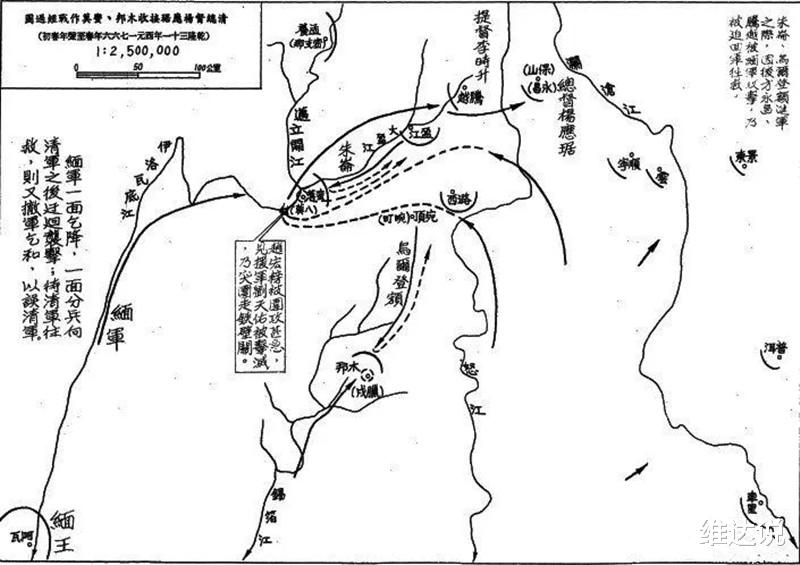

至于西南方向的印度洋出海口,雖然曆朝曆代在這個方向上並未有多少建樹,但還是做出過努力。其中值得一提的便是清緬戰爭(1762年-1769年)。盡管這場戰爭的起因是以清軍自衛反擊緬甸入侵雲南爲開端,是一場圍繞中緬邊境地區領土控制權發生的戰爭,並非是主動的開疆拓土行爲,但還是在西南方向的經略上做出過行動。

但很可惜,由于乾隆帝過于低估緬甸貢榜王朝的實力,只是覺得對方是“南荒小夷”,再加上不了解緬北地區的複雜地形和熱帶瘴疠的危害之大,導致整個戰役中盡管都是清軍以少對多保持攻勢,但卻損失巨大,甚至因水土不服致病喪生的人數比戰鬥中犧牲的數量還多。

同時當時緬甸的貢榜王朝屬于新興的東南亞一霸,已經橫掃東南亞,向西北吞並阿霍姆王國和曼尼普爾王國(今印度東北部),向北收服撣族土司(今緬北),向東吞並南掌(今老撾),向南滅掉四百年曆史的暹羅(今泰國)大城王朝。甚至面對法國殖民者,都戰勝並俘虜了數百人。

明朝取代元朝,平定雲貴後,緬甸阿瓦王朝冊封爲緬甸宣慰司,每年向宣慰司征金六百兩。

而當時的中國,雖然清緬戰爭發生在清帝國的強盛期,但對于直面戰場的雲貴地區而言,剛完成“改土歸流”不過三十余年,對雲貴地區的掌控還不如內地地區。至于改土歸流,作爲元朝時在西南地區實行的“自治”制度,雲貴地區在土司治下,土地和人民皆爲世襲所有,土司集一個地方的軍政、司法、財政爲一身,掌握著當地人的生殺大權,相當于“土皇帝”。

所以在明朝時,西南地區多次發生土司叛亂,比如萬曆三大征之一的播州之役,就是明神宗派了24萬大軍才平定播州土司楊應龍的反叛,所以在清朝雍正帝大規模推行“改土歸流”政策前,明清對西南地區的掌控實屬有限。直到1726年(雍正四年),雲貴總督鄂爾泰上奏取消土司制度,改由中央委派的流官直接進行管轄,實行與內地相同的行政制度。

“改土歸流”直到1731年(雍正九年)基本實現,之後又進行了清查戶口、、丈量土地、核實賦稅等事項。可以說,改土歸流後,清廷才算真正完成對西南地方的直接有效管理。所以當乾隆帝打響清緬戰爭時,後方根基尚且不如內地穩固,清緬戰爭4年後,也就是1773年(清乾隆三十八年)發生的大小金川再次叛變也反映出了這點。

于是種種因素下,在整個清緬戰爭四次戰役中,前三次都是清軍戰敗而歸,即便是第四次戰役也是一個不輸不贏的對峙局面,被一些近代學者稱爲清朝最爲慘烈的邊境戰爭。最終雙方前線將領均無心戀戰,在沒有奏明各自主上的情況下私自議和停戰。所以清廷對西南方向的緬甸並非沒有做過經略,只是“拿不下”罷了。

額外一提的是,清緬戰爭雖然結束得並不光彩,但卻改變了中南半島的格局,一來緬甸貢榜王朝被極大削弱,二來原本已經被覆滅的暹羅由于緬甸撤軍,得以在華裔將領鄭信的率領下成功複國,建立了吞武裏王朝,成爲泰國曆史上的第三個王朝。最終緬甸在戰後十年主動求貢,重新被納入東亞朝貢體系。

版圖缺憾,合作彌補

于是在西南久攻不下,近代又割讓外東北100余萬平方公裏領土的情況下,印度洋出海口和日本海出海口便成了中華版圖的兩大缺憾。日本海出海口的缺失,深刻影響到黑龍江和吉林兩省參與到東北亞經濟圈,以至于經濟水平長期落後于遼甯省,落後于東部諸省,甚至還不如西南的雲貴。

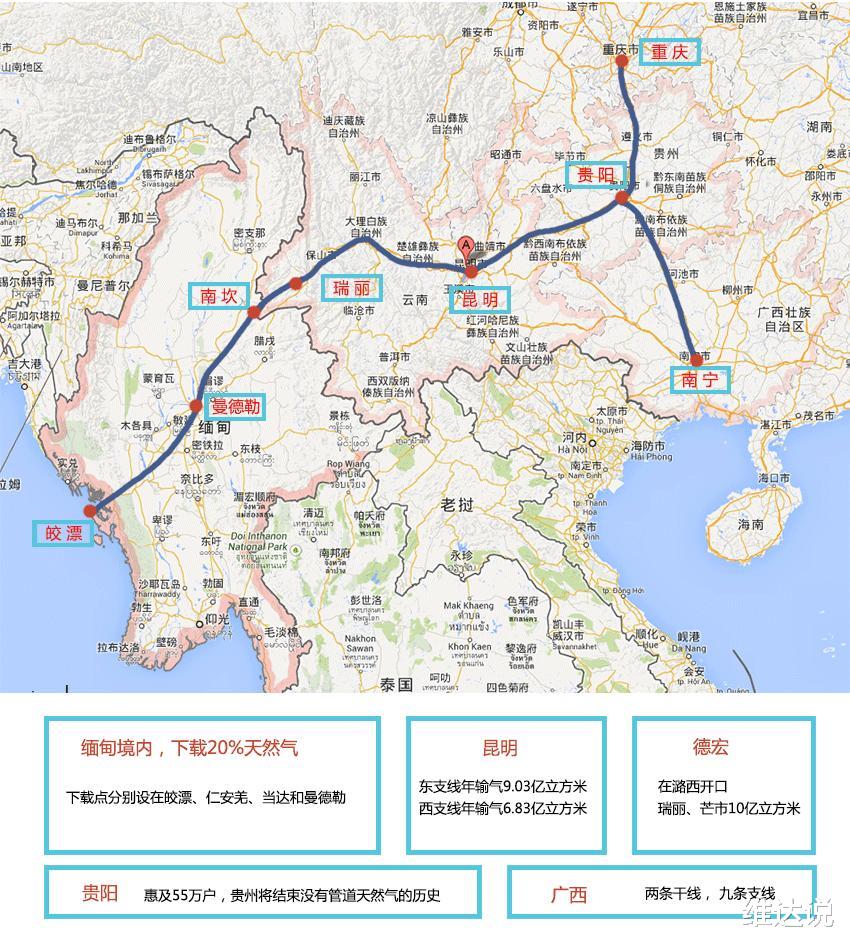

至于印度洋出海口的缺失,影響則更加深遠。一方面中國從波斯灣和非洲進口的石油和各類礦産均需經過馬六甲海峽漫長的海上通道完成,另一方面中國同南亞、西亞、非洲,甚至歐洲的貿易出口也需要通過馬六甲海峽實現。而這條通道成本高昂,也並不安全。于是爲了破解“馬六甲困局”,便有了中巴經濟走廊和建設。

如今,吉林已經與俄羅斯特洛伊察灣西南岸的紮魯比諾港達成合作,實現了“借港出海”;而西南雲貴也通過中緬油氣管道,實現了原油運輸不經過馬六甲海峽,從西南地區便可輸送到中國。出海口雖有缺憾,但我們在努力著改變。

上期回顧:所有帝國的興衰決定因素在于是否控制了海洋,而制海的關鍵在海峽

備注:本文是《世界海峽合集》的第2章原創作品,僅爲一家之言,轉發請注明【著作權歸原作者所有及出處】,抄襲必究。另文中配圖部分引自網絡,如有版權私聯請刪。

清朝初期還是很有作爲的,只是固步自封,發展理念落後。