2018年秋,36歲的奧地利作家菲利普·韋斯攜長篇小說處女作《人坐在世界的邊緣,笑》在法蘭克福書展一鳴驚人,這部共5卷、洋洋灑灑1064頁的巨著當即震動德語文壇。

在今天這個碎片化的速讀時代,如此龐大的篇幅本身就已經構成了挑釁。與之相應,韋斯也爲故事的展開設置了規模足夠宏大的背景:空間上橫跨亞歐大陸,西起法國,東抵日本;時間上始于19世紀下半葉,終至2011年的日本關東大地震及福島核事故。小說各卷有各自不同的敘事者且均爲第一人稱敘事,並分別采用了五種不同的體裁,它們講的是:

從情節上看,5卷敘事並不環環相扣,無法構成缺一不可的敘事鏈條;從體裁和風格上看,它們也各自獨立,毫無統一性可言。更與衆不同的是,5卷敘事沒有編號。它們仿佛5個既獨立存在、也應在意義網絡中與其他各卷關聯的“模塊”,讀者因此需要解決雙重的閱讀任務:在分別接受作者給定的“模塊”之後,主動鋪設“模塊”之間的關聯。

後一個閱讀目標,與拓撲思維形成了有趣的類比。1697年,萊布尼茨在《幾何特性》一書中最早闡述了拓撲理念,他把自己所尋求的研究幾何圖形的方法稱作“位置分析”或“位置幾何學”。萊布尼茨認爲,用坐標度量幾何圖形的方法“不直接”“不美觀”,只關心 “量”,而“我相信我們缺少另一門分析的學問……它直接地表示位置(situs),如同代數表示量一樣”。萊布尼茨當時只作出朦胧預想,30多年後,直至數學家歐拉解決了所謂的“科尼斯堡七橋問題”,拓撲思維才開始有了實際的應用:流經小鎮科尼斯堡的普勒格爾河中有2個島和7座橋,如何一次性、不重複地走完7座橋,最後回到出發點?歐拉的解決方法是,把島和岸抽象爲點,把橋抽象爲線段,問題于是簡化爲,如何一筆連起4個點和7條線。可以看到,拓撲思維的關鍵在于,不考慮具體幾何圖形的形狀、大小或它們之間的距離,而只是關注對象之間連通的可能性及其位置關系。與此對照,閱讀的“拓撲”就是指,從不同的闡釋角度打通各卷的連續性,由此探索各卷之間的位置關系。本文將遵循這種思路,嘗試以不同的空間模式排序各卷,通過其位置的變換激發意義,解鎖小說作爲整體的完形。

菲利普·韋斯(Philipp Weiss),1982年生于維也納,小說家、劇作家。處女作《人坐在世界的邊緣,笑》2018年由德國蘇爾坎普出版社出版,廣受好評,獲尤爾根·龐托基金會文學獎、克勞斯-邁克爾·庫讷獎和勞裏斯文學獎。

撰文 | 陳早

《人坐在世界的邊緣,笑》,作者:[奧]菲利普·韋斯,譯者:陳早,版本:華東師範大學出版社·六點圖書 2023年8月

人物與情節

對于韋斯的小說,各卷主人公的人物關系可提供最直觀的排序模式。造型藝術家尤納的情人尚塔爾突然失蹤,不知所措的尤納于是只身前往日本,開始了他的尋愛之旅,對尚塔爾的回憶和思念構成《模糊地帶》的上半部分。尤納在東京尋人未果,卻在買醉時偶然邂逅《幸福島》的主人公阿伯拉,並與她一同經曆了百年不遇的東北大地震。地震後,尤納親赴福島核事故現場,通過阿伯拉在當地醫院結識了輻射受害者哲史,並陪伴他走完生命的最後一程,尤納與哲史的相識和對話構成《模糊地帶》的下半部分。哲史生前曾經從核電站廢墟中救出兩個孩子,也就是《昭夫的錄音》主人公昭夫和他的妹妹惠子。

在尤納的尋找過程中,尚塔爾的一個前同事提供了重要線索。與後者談話時,尤納了解到,尚塔爾一直在秘密地寫作,她的電腦中有一個“沒有盡頭的文本”。尚塔爾爲什麽不留只言片語就離開歐洲?她爲什麽要寫作?具體寫過什麽?這些在《模糊地帶》中留白的謎團將在尚塔爾的《手記》中得到解答。

翻開她的手記,我們將會讀到,因氣候變暖,勃朗峰的冰海冰川融化,“一具裝備俱全的年輕女性木乃伊”暴露出來,它屬于“1878年遇難的法國旅日者波萊特·布蘭查德。發現的物品中有一本隨身攜帶的筆記,內頁殘損已無法修複,可還能找到刻在皮質封面上的這個年輕女人的名字”。這位波萊特·布蘭查德是尚塔爾的高祖母,爲破解波萊特的死因、尋找其生前的蛛絲馬迹,尚塔爾決意奔赴遠東。在日本,她不但找到了高祖母的遺著《我之百科》,了解到這部自傳創作、出版、翻譯的整個過程,還獲悉自己的家族史。作爲19世紀末明治維新時期第一批遠渡東亞的歐洲女性之一,波萊特嫁到日本後懷孕生子,後代中有一個孫女返回歐洲,即尚塔爾的祖母;波萊特的另一個孫子留在日本,姓氏“布蘭查德按日語發音變成布羅西羅,後來是布西羅。最後的後代是某位布西羅哲史”,也就是那位曾與尤納推心交談、最終死于核輻射的福島事故受害者。

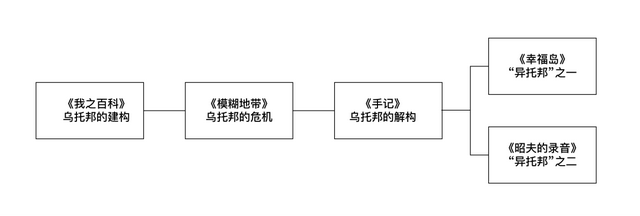

根據上述人物關系排列,可得出5卷布局的第一種可能:

然而,這種以人物關系爲基礎推衍而出的小說布局有無法回避的缺陷。波萊特-尚塔爾-尤納三位主人公的故事尚可自圓其說:從尤納的角度去看,一切都是失去和尋找的循環,尤納尋找著不辭而別、突然失蹤的愛人尚塔爾,尚塔爾尋找著高祖母波萊特的死因和自身存在的意義,而130年前的波萊特幾乎終生都在狂熱地尋找著可托付靈魂的秩序與理想;以波萊特爲起點,這就是一段苦撐了兩個世紀的脆弱的家族史;以尚塔爾爲中心,故事的主題則是個體身份的定位,單薄的自我如何在傳統、基因、外部世界、愛欲和激情的挾裹中維持獨立。不論是人物關系還是情節,《我之百科》-《手記》-《模糊地帶》3卷的關聯都可算得上一目了然,缺少其中任意一卷,這個故事都很難自圓其說。

相比之下,另外兩卷則更像是生硬塞入的累贅,尤納在日本結識阿伯拉、哲史,從電站廢墟中救出昭夫已屬偶然,如果願意,可以安排尤納與無數其他日本人相遇,哲史即使不救昭夫也仍然會因大劑量的輻射而死。在此前提下,阿伯拉所畫的同人志漫畫或昭夫的錄音更是意外的意外。也就是說,即使沒有《幸福島》和《昭夫的錄音》,波萊特-尚塔爾-尤納的故事線也不會受到絲毫影響。因此,若要將五卷敘事統合爲有機的整體,就不能停留在情節的表層,我們必須跳出牽強的人物關系,尋找各卷文本關聯的深層路徑。

菲利普·韋斯。

套盒結構與敘事的功能

拓撲學有一個通俗而形象的叫法——橡皮幾何學。在平面幾何中,兩個圖形只有在平移後能相互重疊才全等。然而在拓撲學中,圖形可以被拉伸、扭轉、縮小或任意變形而依然等價,就像一塊橡皮泥,不論它被拉伸成球形、正方體還是錐體,只要它不被切斷也不發生新的連接,由這塊橡皮泥變幻出來的圖形都是“同胚”的。對上文從人物關系推導出的小說布局進行拓撲變換,就是在保持各卷連通順序不變的前提下,嘗試打開進入文本的其他方式。

比如,如果把《模糊地帶》放大並從紙面上提起,同時把其他4卷縮小並壓入深處,就會發現,韋斯的5卷本小說不再只是平面上的樹形分叉結構,而形成了一個有縱深結構的立體“套盒”。略薩曾細致剖析過這種敘事策略,套盒結構是指“每個故事裏又包括著另一個故事,後者從屬于前者,一級、二級、三級……地排下去”。與此相應,《模糊地帶》中也暗含著相似的隱喻。作爲專職的造型藝術家,尤納的系列代表作《世界草圖縮影》和《想象的風景》有一套固定的創作流程:選取一處“不尋常的景致”拍照,比如“原貌複制了奧地利村莊哈爾施塔特”的惠州博羅或“仿建巴黎”的天都城,以這些實景照片爲基礎制作“忠于細節的縮微模型”,再對模型打光拍攝,模型照片最後經過電腦處理後放大展出。這種選景-拍照-制作模型-再拍照的模式,這種“巴黎複制品的照片的複制品的照片”可以無限循環下去,其理念與“大套盒裏容納形狀相似但體積較小的一系列套盒”如出一轍。更有趣的是,尤納的全名是尤納·尤納斯(Jona Jonas),在德語中名詞詞尾加字母“s”是一種複數的標志。甚至可以說,本卷扉頁上對主人公兼虛構作者的署名Jona Jonas,已經對整部小說的嵌套結構有所暗示。

然而,正如略薩所言,故事套故事這種古老、常見的敘事手段,大多數時候只是類似《一千零一夜》那種“機械的”東西,一系列故事只是“單純的並置”,而非彼此“共生或者具有迷人和互相影響效果的聯合體”。真正有創造性的、有機的套盒結構,需要在故事産生的過程中出現“子體對母體的有意義的映照”。略薩提出的要求,其實是一個更本質的拓撲問題。它意味著,元素之間的聯通性不應是外力強行設置的結果,而需要更內在的邏輯必然。因此,若要將《模糊地帶》視爲統攝整部小說的一級“套盒”,就需要進一步挖掘證據,使得其他4卷能“有意義”地裝入其中。

以攝影爲“無字敘事”的尤納,在他的系列作品《世界草圖縮影》和《想象的風景》中提供了一種置身事外的空間。那些微模型的照片“一眼看去,也許會讓人以爲是寫實的拍攝。再細看,就會感到一種觀察者常常說不出所以然的別扭”,這種“別扭”、這種“霍珀式的疏離感”使觀看者與其觀看的對象割裂開來,而這種抽離,正是一切認知或反思之所以可能的前提,此時的影像敘事因此不再是單純的記錄和再現,而是具有了啓動抽象思辨的能力。

尤納的另一個影展題爲《洋蔥魚》。洋蔥魚是尤納從曾祖母的遺物中找到的一塊船形的小木頭,沒有人知道它是什麽,直至尤納閱讀信件時發現,它是死于集中營的曾祖父留給曾祖母的唯一遺物。當尤納在日本經曆大地震、突然失聰又毫無征兆地恢複聽覺後,他突然醒悟到,一切具象之物都不確定、不可控,“物自身毫無意義”,“任何執著都是徒勞”,于是,在東京熙來攘往的吵鬧街頭,他“張開手,看了看洋蔥魚。……讓它落下,離開了。再未回頭。”能對抗流逝與消亡的,“唯有敘事,不斷的敘事”。是敘事,在信息記錄之外行使著意義賦予的功能,它才是打破時空、“把我(尤納)搶出遺忘的記憶”,才是讓人能在無常世界中站穩腳跟的“錨”。

後來,在福島海邊的廢墟上,極限體驗讓尤納意識到,“拍照這個動作裏有種暴力”,因爲照片“把觀看者留在外面。他看到痛苦,卻無法減輕它。他無法進入畫面,不能擁抱照片裏哭泣的人,或給口渴的人遞去一杯水。”面對奄奄一息的哲史,尤納不但放棄了身負象征意義的物,也進一步放棄了借助技術手段的影像敘事,他把“相機留在了酒店房間,埋在箱子裏、內衣之間”。此時的他不再是一個冷眼旁觀的局外人,不再對災難、人性或死亡進行價值判斷,他不再沉溺于智性主導的獨白,也不再試圖定格與己無關的觸目驚心。他聆聽,他試圖理解,他與哲史平等而平靜地對話。對于哲史,這種不遮蔽、無修飾的直白“敘事”,因其本能和簡單,實現了不可思議的功能——它散發溫暖,成爲哲史死前最後的安慰,陪著他走向生命的盡頭。

上述三種敘事的功能——創造認知與思辨的距離、作爲存在的支點以及提供安慰,使《模糊地帶》在超越情節的層面上連通起其他4卷。或者說,在《模糊地帶》中並不明朗、仍處于隱喻階段的東西,在另4卷文本逐漸展開的過程中得到了證明和充實。

19世紀,波萊特效仿達朗貝爾和狄德羅的《百科全書》,把她在數千頁日記中記錄的人生經曆“剪碎、重排”,“按概念分類”,以字母順序編撰爲詞條,出版了辭書形式的自傳《我之百科》。在給編輯的信中波萊特解釋說,她想要“徹底打碎”按自然時間寫下的日記,使之成爲“完全陌生的文字”,唯其如此,她才能冷靜地“觀察自我,就好像完全站在自己的外面”,最後能清楚地分析出“我曾發生過怎樣的變化,爲何在不同時間會顯現出不同質、甚至極其矛盾的樣貌”。130年後,同樣想通過寫作研究自我的尚塔爾,卻以一種近乎嘲弄秩序的方式信筆由疆。相比于波萊特,尚塔爾的敘事抵抗任何結構上的精心設計,但它釋放出的生命經驗卻因玩世不恭而更加清醒。對于尚塔爾,寫作是“思維和追問自我的訓練”,是“批判性的自我調查”,她“不斷地質問、揭露她那分叉的、複雜的、卻也平庸而普通的自我”,意欲以此“在她那思考著、感覺著的我中測定出界限,也就是區分開我的那部分由語言和社會化所給定的模式和軌道,與仍然是我的其他那些獨一無二、不可言說的部分”。

與波萊特的寫作目的截然不同,尚塔爾並不想通過堆壘細節得出關于自我的結論,她早就看透,無論敘事如何真實、如何尖銳、如何豐富,也不可能讓她徹底確定自我,因爲自我“並非僵化的特性與事件之和。它不是物。它是過程。一種遞歸模式。一段始終自我杜撰的、講述自己的故事”。尚塔爾並不是在靜態地解剖、整合自我,而是要動態地記錄思考的過程,是要通過敘事“把非物質的精神運動形式化”。在建構與解構、數據與模式、結論與過程的對立中,《我之百科》與《手記》幾乎應和爲兩個時代的論戰;也正是在二者目的、內容及風格的鮮明對比中,敘事提供的認知和思辨距離才能得到強調,並穿過情節的表象凸顯而出。

與思辨力相比,敘事的存在論意義在《幸福島》和《昭夫的錄音》兩卷中表現得更爲顯白。曾因車禍失去一條手臂和一條腿的假肢少女阿伯拉,決定擺脫身體,把精神上傳到存儲器中,進入唯我、極樂的虛擬數字世界。在這個廢除了有限性而完美優化的無垠世界裏,她就是一切,絕對自由的同時卻永遠孤獨。沒有定點的阿伯拉只能在“虛無中漂浮”,她無法降落,無法逃離,無法醒來,在這種“比一切恐怖更可怕”的極樂裏,敘事成爲存在的唯一支撐。

《幸福島》內文。文字爲:我在城市裏穿梭,疼痛始終在。

9歲的昭夫,與太奶奶、父母和啞妹妹惠子生活在日本北部的沿海小鎮。2011年3月,黑色的海嘯卷走太奶奶、沖走房屋、毀掉核電站,昭夫在海上漂流數日、徒步穿過被毀的海岸地區,最終回到父母身邊。一路上,爲了對抗恐懼、給自己打氣加油,昭夫不停地對錄音筆說話。當海嘯的大水將他卷入死寂,當他帶著啞妹妹惠子和鬣蜥辰在海上漂浮、在廢墟中掙紮,“只有說話才能幫助我”,他對錄音筆許願、提問、描述夢境、述說恐懼,他回憶太奶奶和媽媽、冰淇淋和櫻花,他編了一個又一個故事講給妹妹聽,他最怕電池用完,因爲那支小小的錄音筆就是他的“安慰盒”。找到父母後,昭夫把他這個無比珍視的寶貝送給了哲史,並對他說:“如果您傷心,它也許有用。”而哲史在彌留之際,聽到“那唱歌般的小嗓音”時,“剛剛還毫無生氣的黯淡的臉發生了變化”。最後,當哲史的身體徹底潰敗,當他皮肉分離、全身滲血、被轟鳴尖叫的機器包圍得密不透風、永遠失去了交流能力時,只有“錄音筆裏的小聲音沒日沒夜地說著話”,只有敘事,仍在安慰。

從敘事功能的角度安排小說各卷,則可得出如下布局模式:

烏托邦敘事與敘事的空間

韋斯賦予小說各卷的獨立性,不止表現于情節的跳脫,風格和體裁的異質化更是姿態鮮明地打破了讀者對傳統長篇小說的期待。

波萊特意欲通過翔實的數據、人爲分割的概念詞條和字母表順序安排她一生的所見所思,以這種編排方式“解剖和重排我靈魂的各塊肌肉”。可她選擇收錄的,幾乎全都是振奮人心的社會事件,從巴黎公社到婦女解放,從工業革命帶動的轟轟烈烈的煤炭貿易到機械科技大出風頭的維也納世博會,從歐陸風卷殘雲般的城市化、資本化進程到力求棄絕傳統、全盤西化的明治時期的日本社會,雖然革命血流成河,雖然工業和資本的冷硬無情讓自然滿目瘡痍,雖然波萊特自己終生漂泊、處處碰壁,但她的書寫從始至終都浸透著烏托邦的夢幻氣息。她不是沒有過懷疑,卻無法棄絕對未來的憧憬。

理性與進步的宏大承諾,讓波萊特樂觀而無畏,幾乎成爲她在一次次被生活打擊得頭破血流後重新振作、重鼓勇氣投入世界的武器和慰藉。然而另一方面,對理性和進步近乎信仰的堅定,讓波萊特鄙薄、甚至痛恨自己的敏感多情。這種無法調和的矛盾,也在波萊特所采用敘事形式中得到有力的表達。集啓蒙精神和科學理性之大成的百科全書,這套標榜客觀、絕對、無所不包的知識寶藏曾給她帶來“世界就在腳下,不再成謎”的狂喜,波萊特之所以以此爲榜樣,是因爲她試圖以相同的目標剖析自我、冷靜全面地觀察自我,她要“發現一些普遍性”,發現那些“世界向我洶洶襲來的時刻”。也就是說,她要疏離、壓抑甚至剔除心性中無法與理性調和的那一部分自我,因爲“那個我已經在世界的重壓下粉碎”,她要“精簡”出一個高度濃縮、由必然性塑造的可理解的我。

一個半世紀後,波萊特所信仰、維護甚至努力建構的確定性,在藝術家尤納的生存經驗中蕩然無存。身爲雌雄同體的兩性人,尤納自幼彷徨于最根本的身份認同。死于集中營的祖父、離奇去世的媽媽、不辭而別的愛人、格陵蘭反常的冰川崩解、日本百年不遇的地震、海嘯與核事故……一次次斷裂與無常取代了穩定、永恒的信念,成爲生存的底色與常態。憶及童年,尤納說起他最初的“形而上的恐懼”,那是一張“月亮之旅的插畫,描繪了豆蔓上、即將到達月亮的明希豪森望著漂浮在太空中的行星地球,他看起來似乎只是挂在植物的細莖上,隨時都可能墜入無際無垠的虛無。”這種此後再也無法擺脫的恐懼,讓尤納不停追問:“若地面不再支撐,人要怎樣站立?”也是這種恐懼,讓他的想象力“著了魔,被騷亂和毀滅附體”,每當他“試著想象完整、神聖、堅固的東西”,比如媽媽床頭“新藝術風格的花瓶”,那只19世紀末的傳家寶就會“蠟似的熔融、坍塌,消散在空氣裏”,甚至“飄浮起來,在天花板上撞成千百萬碎片。”

如果說,波萊特的《我之百科》曾爲以理性和進步爲主要特征的現代性理想歡呼呐喊,尤納則以切身的生存和審美經驗爲這一理想打上了懷疑的暗影。他本能地直覺到秩序的脆弱,親眼目睹了技術的失控,在毫無征兆地失聰又突然恢複聽力後,人來人往的東京街頭成爲尤納眼中啓示般的隱喻:“任何執著都是徒勞。”這種反目的論的洞見,在另一次成像時化現爲讓尤納著迷的古老的東方智慧:金繕。室町時代,幕府將軍足利義滿“打碎了自己最喜歡的茶碗,[……]他命令幕府裏的藝術家發明一種新方法。裂紋、傷疤和縫隙不被遮遮掩掩,反而藝術化地強調、展現出來。用混有金粉的漆填充。偶然,銅綠,傷殘,曆史。金繕有著瑕疵和消逝美學的元素。破碎之美。”

憑借藝術家的敏銳,尤納以溫和的、遵循時間順序的線性敘事記錄著他所體驗的斷裂和不確定性。這種對危機的審美意義上的感知,在尚塔爾的《手記》中進一步發展,轉入思辨和哲學的縱深領域。尚塔爾以理論物理學家和氣象學家的身份,深入探討了科學認知在後工業時代發生的變化。20世紀以來興起的量子力學和複雜性科學,以“測不准”“二象性”“概率”“混沌”等概念擊碎了工業革命時代占據統治地位的經典力學範式,科技飛速發展促成的認知手段革命並未讓人們如願觀察到“在空間、時間和普遍自然規律的常數基礎上展開的物和力、原因及其必然後果之間的相互作用”,反而一再地證實著漲落、偶然、佯謬和複雜的無處不在。“物理學的世界圖景,早已改天換地,激進的變化使之徹底訣別了可用簡單、普遍、永恒的法則精確描述、計算的世界”。宇宙沒有常數,“它向所有方向逃逸著。既不穩定也不持久”,“沒有任何淩駕其上的方案,沒有中心,沒有神或生機主義的原則”,如其所是的世界,罷黜了經典科學知識的崇高地位,在尚塔爾看來,這種認知的結果將不可避免地使人本主義傳統淪入虛無。啓蒙和理性的光,如同刺瞎俄狄浦斯的真相,她因此以一種天啓式的口吻戲谑地預言:“摧毀你們自己!”

除了經典科學敘事本身合法性的顛覆,波萊特在19世紀信仰和追求的萬能技術、絕對自由和精神之愛,也在21世紀尚塔爾的筆下一一碎爲刻薄的諷刺和無奈的自欺。沒有反思的技術如同潘多拉的盒子,它的恣肆擴張帶來變暖的氣候、惡化的環境和切碎基因的核輻射;擺脫家族和傳統的個體沒有得到期待中的自由,反而因爲羁絆的消失而不知所之,在沒有終點的漂浮和逃離中淪入寒冷徹骨的孤獨;讓人自以爲圓滿靈魂的愛情,在進化論和生理學解釋中崩解爲基因的謊言和激素的操控,因此終將在心醉神迷的短暫片刻之後把人推入懦弱、嫉妒和痛苦的深淵。不止內容,尚塔爾的碎散手稿也從形式上不遺余力地解構著時間和邏輯的秩序,她玩世不恭地在情感宣泄、科學推演和理性思辨之間遊移跳躍,讓真知、共識、完整或統一的嚴肅訴求均淪爲笑話,讓位于隨機和湧現。

可事實上,不論波萊特的建構,尤納的危機書寫,還是尚塔爾的解構,三位來自歐洲的主人公均未逃離現代性的烏托邦話語,不論在態度上有多麽顯著的差別,她/他們始終都在圍繞著理性、進步、確定性或普遍性這些共同的主題展開討論。小說中真正突破這套話語體系的,是兩位來自日本的主人公。一方面,圖像、音頻等更具感官震撼力的敘事形式沖擊了更具規範意義的書面文字的主導地位。同人志漫畫和私人錄音,從最初起就是根本不在乎公共效力的私人話語。另一方面,以精神失常的非主流少女阿伯拉和9歲的日本男孩昭夫爲自述者,也直觀地體現出敘事主體的異質化和多元化。

《幸福島》內文。文字爲:我任意打開一扇扇門,尋找著我自己。

阿伯拉夢遊般穿梭的虛擬東京,是一個數字侵蝕了現實、我即世界、空間位置失效、時間封閉循環、概念如回聲般空轉的另類空間。其詭誕、陌異、不合邏輯,在敘事形式上也得到了恰切的對應:日本漫畫與普通西方書籍順序相反,“從後向前,從右向左”的畫面,提供著不同于通行線性文字的特殊閱讀體驗,對稱的鏡像結構,似曾相識,卻顛倒悖謬。

日本男孩昭夫,得天獨厚地擁有兒童的“泛靈論”特權,他因此能理直氣壯地把一切事物看作有獨立生命、需要關心與敬畏的平等對話者,他活潑而真誠的共情能力使他本能地超越了對抗、控制或征服的敵意。因爲人與物、主體與客體對立的認知習性尚未建立,他能夠始終以一種遊戲般純粹的、無功利的態度進入審美的世界,而無需克服任何人類中心主義的價值判斷,也沒有災難敘事慣常的咄咄逼人。在這部反英雄的奧德賽中,昭夫用他自由的感知力和天真的想象,輕而易舉地融化了現代理性主導的成年人的封閉世界,創造出一個萬物齊生、萬物交聯的異質空間。在宏大敘事的烏托邦遭遇解構之後,“異托邦”浮出水面、取而代之,敘事由此“擺脫了它對時間的古老義務”,語言成爲了“空間的東西”(福柯)。

發明自己的閱讀順序

不確定的文本卷號,一方面鼓勵著閱讀的隨心所欲:讀者可以“按自己的方式”閱讀,“可以穿插跳著讀,可以並列各卷平行地讀,可以任選出一卷讀,也可以用經典的線性方式讀”。另一方面,若要把5卷統合爲有機整體,就需要以某種有效的意義模式連通起原本獨立的各卷。如同一道需要解答的拓撲問題,小說表面的離散狀態對讀者發出邀請、提出要求,它呼喚讀者“發明自己的順序”、主動安排各卷的位置,在閱讀過程中積極參與文本意義的建構。而遊戲的精彩之處在于,作者韋斯未設定標准答案,讀者因此有充分自由,根據自己的解讀意願拼合出不同的文本全貌。

接受韋斯的邀請,本文嘗試安排出三種不同的閱讀模式:

1.從情節角度看,以人物關系爲基礎的平面樹形模式提供了時空上的橫向關聯,但這種連結松散牽強,並不能把小說各卷統合爲有機整體。

2.從元敘事的角度看,各卷文本之間則呈現出縱深的遞歸模式(recursive pattern),該模式因秘魯作家略薩對中國套盒的描述而進入文學的公共視野。但韋斯5卷小說的遞歸策略並非簡單的故事套故事,而是深入探索了敘事的功能:《模糊地帶》中以隱喻方式提出的三種敘事功能,即提供認知和思辨的距離、提供生存的支點、提供安慰,分別在其他各卷得到深入而具體的展開。

3.從烏托邦敘事的角度看,5卷小說在烏托邦的建構、危機、解構以及對兩個異托邦的描述中實現了連貫和統一。

然而,不論人物關系、元敘事還是烏托邦敘事,每一個角度都只是進入文本的一種嘗試,如何解讀,絕無定論。期待智慧的讀者開發出更多出人意料的路徑,讓每一次閱讀都充滿意外和未知,成爲探險和解密。

本文爲獨家原創內容。作者:陳早;編輯:張進;校對:趙琳。未經新京報書面授權不得轉載。