文丨卿心君悅

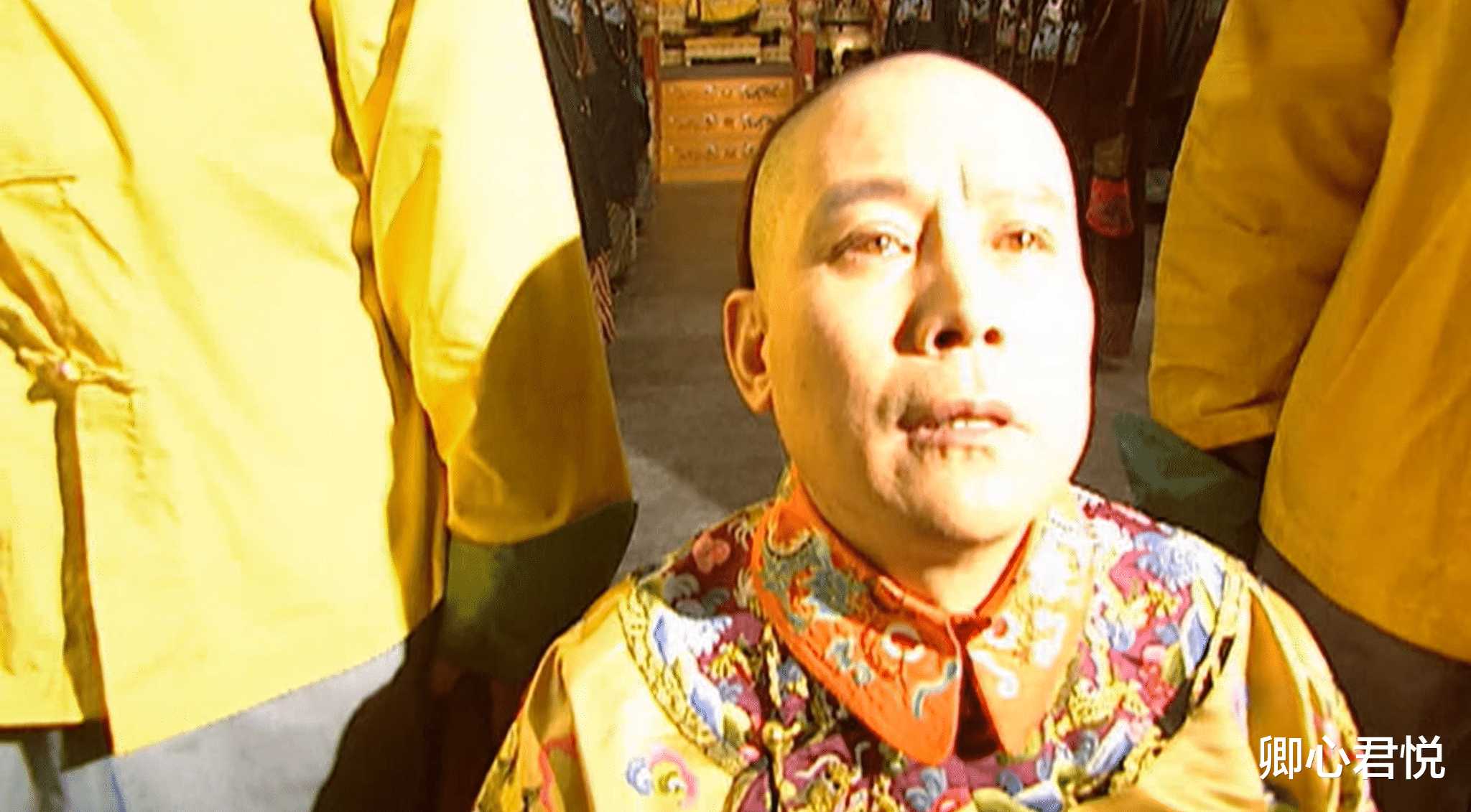

康熙五十一年,九子奪嫡的爭鬥迎來了第三個出局者——太子胤礽。

在此之前,因爲教唆康熙除掉老二胤礽,以及魇鎮一事,犯了康熙大忌的老大,成了被淘汰的第一人。

隨後,康熙利用議舉新太子一事給老八下套,對其“誘審肖國興”進行了清算,將呼聲最高,勢力最大的老八徹底踢出局。

如今,離皇位最近的太子胤礽,因圖謀造反,被貶爲庶人永遠圈禁。

只不過,直到被圈禁,太子胤礽也不知道,真正導致他失敗的“元凶”,不是故意“逼反”的康熙,也不是趁機捅刀的老四胤禛,而是他信錯了人。

太子胤礽做的愚蠢的決定,就是爲了拖老十三下水,讓其暗殺鄭春華。

正是這件事,讓原本不知情的老四得知了百官行述的存在,進而將計就計的下套做局,拿到了那封太子胤礽寫給任伯安的信,並借老八之後將信捅到了康熙處,最終導致狗急跳牆的胤礽,策劃了一場從一開始就注定失敗的逼宮行動。

而暗殺鄭春華,是太子黨核心成員司馬尚與黃體仁的主意。

當時,由于剛剛被複立,太子胤礽的處境十分尴尬,急于立威收權的他,在報複八爺黨無果之後,叫來了因刑部冤獄被免職的心腹司馬尚與黃體仁。

本來,太子胤礽只是想從這兩個心腹處找些存在感,沒成想,二人卻給他帶來了意外驚喜——涉及三百多名官員把柄的百官行述。

爲拿到任伯安手中的百官行述,牽制指揮百官,太子胤礽采納了司馬尚與黃體仁的建議,先派老十三去暗殺鄭春華,將老十三拉下水,然後借掌管刑部的老十三之手,釋放劉八女,以此來完成任伯安提出的交換條件。

不得不說,這個建議看似可行,實則愚蠢至極!

從表面上,除掉鄭春華,對太子胤礽來說,似乎少了一個把柄與汙點。可實際上,鄭春華活著,對太子胤礽並沒有什麽不利影響。

要知道,康熙已經當衆將太子與鄭春華的事,定性爲了太子胤礽受了“魇鎮”的影響,失了心智,是無心無意之過。

也就是說,只要太子胤礽不再與鄭春華有接觸,或是舊情複燃,這件事就等于翻篇了。

畢竟康熙這個最高統治者,外加被綠的當事人都給了最終定性,其他人還有什麽理由以此來攻擊太子。

從這個角度來說,太子胤礽不僅不該除掉鄭春華,反而要提防別人對鄭春華下毒手。

爲啥這麽說?

原因很簡單:一旦鄭春華死了,那麽嫌疑最大的就是他這個太子。

因爲縱觀整個皇宮大內與各方勢力,只有太子胤礽有這個動機。

而這也是康熙在事發之後,沒有殺了鄭春華,只是將其貶到辛者庫的主要原因。

雖然太子胤礽被複立,可康熙對于太子胤礽已經失望到了極點。或者換句話說,當時的康熙已經將太子胤礽排除繼承人的行列了。

之所以複立胤礽,一方面是爲了穩住朝局;另一方面則是不想背上“不教而誅”的罵名,影響他一世英名,此外,有太子胤礽做活靶子,也有利于保護他心中的人選。

也就是說,康熙留鄭春華一命,既是對太子胤礽的試探與考驗,也是在給太子胤礽下套。

如果太子胤礽安分守己,改過自新,康熙自然是樂見其成的,畢竟是悉心培養多年的兒子;可康熙也清楚,江山易改本性難移的道理,他的二兒子大概率是不會好了,改過自新的可能性不大。

在這種情況下,複位的太子很可能會想方設法的除掉鄭春華這個隱患。

只要太子胤礽對鄭春華下手,那麽康熙就有了充足的理由再次廢黜太子,且不會影響聖名。至于何時廢黜並不重要,重要的是,康熙掌握了事情的絕對主動權。

而這也是太子胤礽前腳被複立,康熙後腳就去南巡的原因。

雖然太子胤礽並沒有想到這一層,但如果不是司馬尚與黃體仁這兩個狗頭軍師瞎獻計,太子胤礽未必會對鄭春華下手,也就避免了後續的一系列連鎖反應。

從這個角度來說,司馬尚與黃體仁這兩個人,真是幹啥啥不行,坑太子胤礽第一名。

其實,司馬尚與黃體仁已經不是第一次坑太子胤礽了。

在建議太子胤礽暗殺鄭春華之前,司馬尚與黃體仁還坑過胤礽兩次。

一次是追比國庫欠款的時候。

當時,爲了填補國庫虧空,康熙下令追討官員們從國庫挪借的銀子。而作爲最大債主的太子胤礽,由于揮霍成性,根本拿不出錢來還債。

就在這時,司馬尚與黃體仁兩個“狗頭軍師”上線了。

先是建議太子胤礽賣隊友,讓老四接下這個吃力不討好的差事,從而方便走後門。隨後,在魏東亭爲了逃避還款,當衆捅破這件事後,二人又一臉自信的建議太子胤礽,賣六個肥差,換五十萬兩銀子還債。

可賣官鬻爵這樣的事,怎麽可能不透風。

不久,收到消息的老八,借老大之手將事情捅到了康熙處。而得知太子賣官鬻爵的康熙,雖然強行壓下了怒火,沒有將事情挑明,但也第一次對自己選擇的繼承人産生了質疑:

“這就是我大清將來的皇帝嗎?”

這也爲後續康熙放棄太子胤礽埋下了伏筆。

事實上,太子欠債一事不是無解,他完全可以先去康熙處主動認錯,端正態度,然後拿出太子的身份與權威,幫助老四追討國庫欠款,來將功贖罪。

這樣一來,康熙就算對他揮霍無度不滿,但也不至于達到失望,甚至動搖的程度,頂多訓斥敲打一番。

另一次是刑部冤獄一事。

張五哥頂凶一案暴雷之後,太子胤礽叫來了時任刑部尚書的司馬尚與刑部侍郎黃體仁:

“這下你們把我弄慘了,什麽錢不好弄啊,偏要弄這幾個人命錢。”

黃體仁解釋道:

“奴才們是被上回戶部欠款的事弄怕了,這才千方百計的想給太子也籌一點錢。”

從這段對話中可以看出,在張五哥頂凶一案中,太子胤礽的角色,不是參與者,亦不是下令者。

也就是說,在此之前他並不知道,司馬尚與黃體仁幹了“拿錢買命”的事。

而黃體仁的解釋,有很大程度是爲了撇責。所謂的給太子胤礽弄錢,只是一部分原因,更主要的是,他們想要從借機從中取利,中飽私囊。

況且在他們看來,有太子在上面頂著,輕易不會有問題,只要把錢分給太子一部分,或是把大頭給太子,他們就可以安枕無憂的撈錢了。

從某種角度來說,處于司馬尚與黃體仁的位置,撈錢的方式有很多,他們完全可以避開這種性質惡劣,風險較高的事情。

畢竟,大清朝腐敗盛行,很多事情康熙都是睜一只閉一只眼,就像劇中魏東亭在任的時候,撈了上百萬兩也沒出事,只能說司馬尚與黃體仁是仗著背後站著太子胤礽,所以才敢如此肆無忌憚。(當然,這裏不是說太子胤礽就是無辜的,他不貪錢,下屬想貪也不敢這麽明目張膽。)

從這個角度來說,太子胤礽又一次被黃體仁與司馬尚坑了。

因爲張五哥頂凶一案,康熙決定清理刑部的所有冤案,正是這一次,給了老八誘審肖國興,捅刀太子的機會。

也是刑部冤案一事,康熙給太子胤礽下了一個“朕這個兒子的病怕也很難好了”的評語。

同時,在隨後的熱河狩獵一行中,康熙不僅剝奪了太子胤礽賜宴的權利,還將象征著儲君身份的明黃如意,拿出來做賞物。

也就是說,康熙雖然沒有因此廢黜太子胤礽,卻也已經開始重新思考取代太子的人選了。

不得不說,別人的團隊那都是想盡辦法的幫領導在康熙處刷分,太子的團隊可倒好,那是想方設法的幫太子挑戰康熙的底線與耐心,生怕太子胤礽的位置坐的太穩。

注定失敗的謀反事實上,如果太子胤礽沒有試圖造反,他的結局未必如此。

就算他寫給任伯安的信被捅到了康熙面前,可只要他不輕舉妄動,認錯認罰,康熙大概率暫時不會動他,畢竟廢黜一個三十多年的太子,也是需要一個名正言順的理由的。

而只要不被廢,不到最後一刻,事情還有轉圜的余地。

況且,事情還涉及到了老十四、老十三以及背後主要推手老四,一旦深究徹查影響太大,康熙未必會下死手。

這也是爲什麽,康熙故意“逼反”的原因,就是因爲覺得光憑一封信就廢黜太子,理由不夠充分,不足以體現他的“迫不得已”。

這一點,從劇中康熙決定將信寄還給太子胤礽時,對張廷玉說的那句話就可以得到驗證:

“這是朕給他的最後一次機會,如果他天良沒有喪盡,就應該放棄一切妄念,自行請罪。如果他仍要一意孤行,再幹出什麽天理不容的事,那麽列祖列宗在前,千秋史冊在後,就都怨不得朕了。”

可太子胤礽還是走上了謀反這條不歸路。

只不過促使他做出選擇的,不是康熙寄回來的那封信,而是以司馬尚爲首的心腹的鼓動。

在收到康熙寄回來的那封信之後,太子胤礽心亂如麻,隨即召集了司馬尚等心腹商討對策。而司馬尚等人一出現,就叫囂鼓動太子奮起一拼:

“太子爺,若是再次被廢,我們都得完蛋。太子爺拼吧,拼它個魚死網破。”

見此,太子茫然的反問:

“怎麽魚死,怎麽網破,我們難道能鬥得過皇上嗎?”

顯然,太子還是有些理智與自知之明的,他康熙老爹什麽水平,什麽段位,權謀玩了幾十年,怎麽可能輕易被暗算。

奈何,雖然少了黃體仁,但絲毫不影響司馬尚這個“狗頭軍師”的發揮。爲了遊說太子,他先是擡出了一個“成功案例”:

“太子爺,世事難料,許多事情原不在能不能,而在于敢不敢。李世民若非玄武門之變,早就做了階下囚。”

見太子有些松動,司馬尚趁熱打鐵開始制定“逼宮”計劃,並明確表示有七成勝算——

耿索圖以護駕之名,率領兩萬兵馬,在密雲截住返京的康熙;

托合齊取代隆科多的九門提督之位,接應挾送康熙進京的耿索圖,然後進駐大門,逼康熙寫退位诏書。

淩普率領熱河兵馬進駐京郊,形成呼應之勢。

話說,咱也不知道司馬尚哪來的自信,認爲這個方案能夠七成勝算,他這完全是沒把做了幾十年皇帝的康熙當回事啊。

退一萬步講,如果康熙沒有將這封信寄回來,他們來個突然襲擊,打康熙個措手不及,雖然成功率依舊不高,但起碼也算動腦子了。

可如今的建議,顯然是連腦子都沒走,康熙能明晃晃的將信寄回來,自然是留了後手,做了防範的,在這種情況下,所謂的“魚死網破”,不就是主動送人頭嘛。

那麽問題來了:太子胤礽真的不知道他的謀反勢必會失敗嗎?

知道!

做了這麽多年太子,又是康熙一手帶大的,他自然了解他的康熙老爹是怎樣的存在。而在老四成功控制了大內與京城之後,太子胤礽曾對老四說過:

“我知道我鬥不過皇阿瑪。”

也就是說,從決定謀反的那一刻起,太子胤礽就知道,自己沒有任何勝算。

而之所以明知會失敗,還是選擇了铤而走險,與他的處境和經曆有關。

太子胤礽最怕的是什麽?

其實不是死,而是再次被廢。

死了一了百了,而再次被廢卻是生不如死。他做了三十多年的太子,曾無限的接近過權力的塔尖,如果沒擁有過倒也罷了,可有了再丟,那無疑是致命一擊。

第一次被廢事出突然,他沒有選擇的機會,如今有選擇的機會,他必然會反抗,即便機會渺茫,即便不可能成功,但爲了爭一口氣,爲了那心裏的不甘,爲了那三十多年戰戰兢兢的日子,他都會選擇反抗。

當然,如果沒有司馬尚等人遊說與鼓動,太子胤礽的不甘,不會被激到這種“明知會失敗也要去做”的地步。

說白了,太子胤礽被權力裹挾了,也被司馬尚等人坑了。

從這個角度來說,導致太子胤礽最終被永久圈禁的,不是下套“逼反”的康熙,不是借刀殺人的老四,也不是捅刀的老八,而是司馬尚等所謂的心腹。

當然,這也是胤礽不懂識人用人的必然結果。

當領導其實就是用人,領導水平的高與低,更多地取決于用人的水平高低。有智慧的領導玩團隊,聰明的領導玩別人,不聰明的領導玩自己,愚蠢的領導被別人玩。

太子胤礽顯然是最後一種人,而他的失敗,在很大程度上與此有關。

卿心君悅,讀別人的故事,過自己的日子。用文字溫暖你,我。