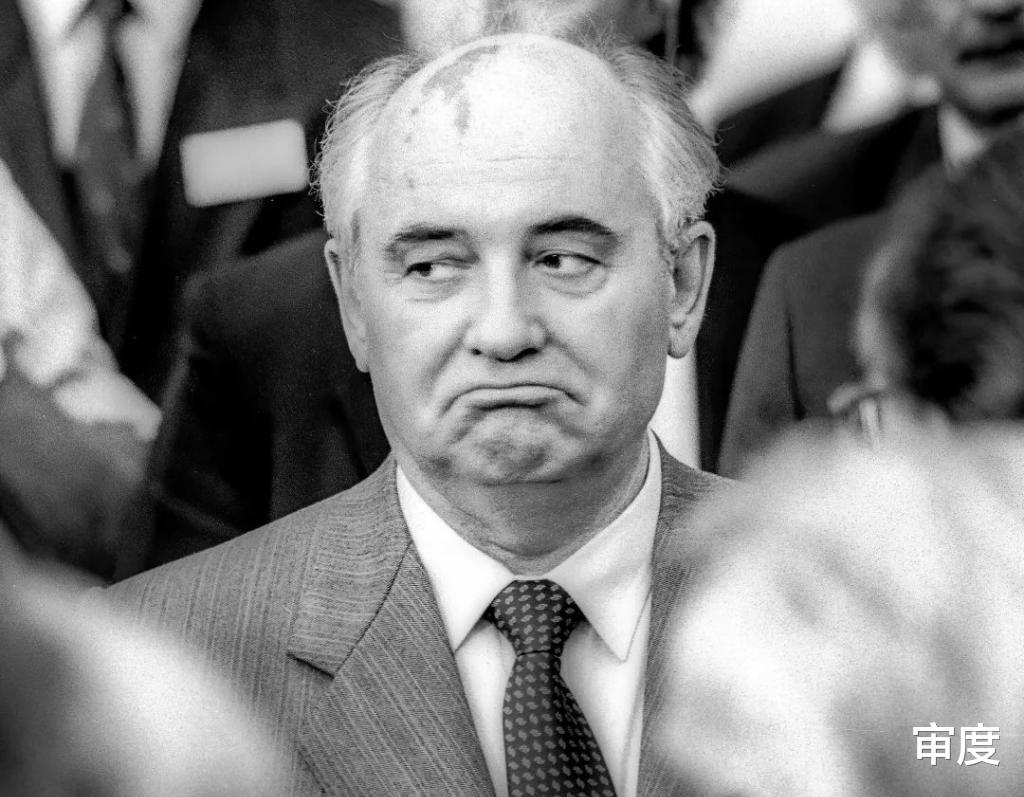

據說戈爾巴喬夫剛上台時發現了一份卷宗,令他欣喜若狂。

卷宗涉及的是一起駭人聽聞的貪腐案:前任烏茲別克一把手夏拉夫·拉希多維奇·拉希多夫在地方經營多年,仗著前任最高領導人勃列日涅夫的寵信,他弄權舞弊上下打點,以至于貪腐在當地官場就像呼吸一樣稀松平常。

後據統計,拉希多夫及其黨羽涉及的貪腐金額竟多達數十億盧布,而此案經鐵腕的安德羅波夫調查,主謀死的死抓的抓,已經處理了七八,就差有人給它收個尾了。然而隨著安德羅波夫的逝世,繼任的契爾年科不知出于什麽考慮停止了調查,並將卷宗藏了起來。

戈爾巴喬夫覺得自己撿了個大漏:所謂“新官上任三把火”,要是此案在自己手裏收尾,那可是一輩子的政績啊!然而,就當這位雄心勃勃的蘇聯領導人宣布重啓案件的調查時,居然發現事情發生了可怕的反轉。

戈爾巴喬夫簡直不敢相信,當年備受貪腐欺壓的烏茲別克百姓,竟也主動替大貪官站台,甚至不惜“分裂國家”。

此案發生時,“紅色巨人”正值鼎盛時期,彼時的蘇聯兵強馬壯,士氣高昂,處處急著跟美國爭第一。

就在這欣欣向榮的背景下,加盟國烏茲別克卻是怪事頻發:三天兩頭就有倉庫莫名其妙地失火,或是貨物在運輸時出車禍。當這些事故的報告被送到高層後,勃列日涅夫壓根就不在乎——意外嘛,在所難免。

殊不知,這些“意外”都是因他而起的。

事情要從開始講起。

彼時勃列日涅夫剛剛上台,轉手就將自己的心腹拉希多夫派到了烏茲別克斯坦。他的理由很充分:拉希多夫出身于基層家庭,世代務農,而烏茲別克恰好是個農業國,還有比這更合適的任命嗎?

然而恐怕連勃氏自己都沒想到,他在拉希多夫身上的政治投資日後會帶來多麽超值的回饋。

初來烏茲別克頭幾年裏,拉希多夫交出的成績單還算漂亮,卻也說不上有多“驚喜”。而他是個聰明人,深知勃氏好大喜功的性格,不弄個大新聞出來怕是難以真正入其法眼。

在當時,烏茲別克有一個傳統強項——種棉花:該國近2/3的耕地都用來種植棉花,還是世界第三大棉花産出國。拉希多夫遂決定將這一優勢發揮到極致。

在隨後的一年裏,他發動了一場“棉花熱潮”,不但將大片原本用來種植其他作物的耕地全部改爲棉花地,更是動員所有人投身到這場洪流中,連學生的上課時間都被“征用”,全部被攆到田地裏種棉花。

就這麽大幹了一年,到1975年結算時,烏茲別克爆出個大新聞:該國當年棉花産量突破400萬噸,前所未有!勃列日涅夫聞訊後喜上眉梢,而拉希多夫也順勢坐上了烏茲別克一把手的席位。

在次年2月召開的蘇聯二十五大上,拉希多夫成了“明星”,他在會議上大談自己的成功經驗。爲取悅領導,發言結尾時,他表態願帶領烏茲別克人民再加把勁兒,讓棉花産量再上個台階,爭取突破500萬噸!

其實這話是拉希多夫咬著牙說出來的,要知道,達到400萬噸的棉花産量都已經非常勉強,要做到500萬噸,恐怕把整個烏茲別克翻個底朝天都未必做得到。若不是爲了取悅勃氏,讓老領導臉上增光,他才不會冒險呢。

怎料嘴上一時痛快卻壞了大事,接下來發生的事情完全超乎了他的意料。

拉希多夫講話結束,會場是一片驚歎和稱贊,坐在主席位置上的勃氏更是笑意盈盈,春風滿面。他正等著勃氏的表揚,怎料對方卻不按套路出牌,提出了一個讓他進退兩難的問題。

“拉希多夫同志,600萬噸能不能做到?”

拉希多夫心中大驚,這個數字是絕無可能做到的。然而在此時此地,如此的氣氛之下,無論用什麽借口拒絕,後果都不可設想。

無奈之下,他只得咬著牙表態:“請勃列日涅夫同志放心,沒問題。”

罪惡從此埋下注腳。

回到烏茲別克,拉希多夫整日愁容滿面,面對老領導給出的難題,他徹底沒了轍。而就在這時,有個叫奧德洛夫的同僚湊過來詢問發生了什麽。聽過問題後,奧德洛夫竟拍著胸脯表示:小事一樁!

值得一提的是,這奧德洛夫並非什麽好角色。此人官僚主義作風可謂喪心病狂,最喜歡頤指氣使,給他辦事的人都要像他的奴隸一樣馴服,否則就會遭受殘酷懲罰。

然而此人同時又是個很有手段的人:他的産業都搞得風生水起,尤其是由其經營的幾家農場,拿出來當做行業標杆都毫不誇張。

奧德洛夫給拉希多夫出了一連串的“妙計”,例如在棉花中摻入石頭沙子,或是從別的地方偷偷買來一些次等貨物以次充好;再或是炮制“意外”,車翻船沉,倉庫著火,上報稱損失了多少棉花,反正“死無對證”嘛。

“加工”過的烏茲別克棉花被銷售到全國各地,其中有些棉花因摻雜了太多的次品而無法用來生産別的商品。不過,這些受害者並不會向高層告發,因爲總是有一筆隨著棉花而來的、多到令相關負責人不忍拒絕的“補貼”。

拉希多夫和奧德洛夫計劃中最高明的部分莫過于“見者有份”:在這套流程中,職位不分高低,哪怕是普通的裝車工人,都能從中分一杯羹。後據調查:有些倉庫負責人謊報棉花重量,他們每多報一車皮貨物,就能拿到1萬盧布的“酬勞”,而他們一個月的工資不過一百多盧布而已。

正是在各種瘋狂的造假,東拼西湊之下,1976年底,烏茲別克的産棉量如願突破600萬噸,那一年,蘇聯全國棉花産量也超過美國,躍升爲世界第一。

從一些資料來看,當時拉希多夫的“運作手段”在許多旁人看來根本不算什麽秘密,但拿到了理想的結果的勃列日涅夫對這些“流言蜚語”根本不聞不問,並且樂意爲烏茲別克的棉花買單。據統計:從第25次會議過後,莫斯科爲收購烏茲別克棉花至少支出了30億盧布。

最高領導人收獲了“面子”,拉希多夫得到了政治紅利,各級官員拿到了“報酬”,基層人員也分到了“補貼”,正是因爲做到了“人人獲益”,大夥兒才默許這種喪心病狂的腐敗模式健康運行;不僅如此,其他行業見狀也紛紛效仿,大夥兒心照不宣,爭先恐後地瓜分國家財産,竊取基層勞動人民的勞動果實,猶如趴在耕牛身上瘋狂吸血的一群水蛭。

這種離譜的狀況一直維持到勃列日涅夫于1982年逝世,繼任的安德羅波夫對腐敗尤爲痛恨,當即派出特別調查組前往烏茲別克調查。

起初,烏茲別克各級官員擰成一股繩,共同對抗“外敵”,導致調查小組一時無法下手。後者旋即改變策略,開始從基層查起,立馬就有了收獲。

巧的是,當時恰好有位中年婦女告狀,稱哈拉州內務局長穆紮法羅夫向她索賄。調查組負責人之一的戈德良立馬帶人登門造訪,果然在這位內務局長家中發現了堆成小山的鈔票和各種財物。

穆紮法羅夫見事情敗露,爲爭取從輕發落,他毫不保留地交代了這些錢財的來龍去脈,而特別調查組順藤摸瓜,最終掌握了烏茲別克最高層官員確鑿的貪腐證據。眼見無力回天,拉希多夫放棄了掙紮,直接開槍自殺。

我死後,哪管他洪水滔天。

隨著調查深入,更加可怕的事實浮出水面:烏茲別克境內幾乎所有棉花産地、相關工廠、運輸系統等全部涉案,而拉希多夫之死令他們群龍無首,人們爲了自保爭相揭發他人,一時間,數不清的報告如潮水般湧來,導致蘇聯內務系統陷入癱瘓。

俗話說“法不責衆”,然而作爲推行自己改革的第一刀,安德羅波夫並不打算對這些罪犯心慈手軟,他派遣克格勃特工晝夜不停地捉拿犯人,許多涉案官員的家門在大半夜被敲響,第二天就被鄰居發現“失蹤”了。

那段時期,克格勃帶給這部分人的恐怖,甚至不亞于20世紀30年代的內務部。

此案的水落石出令全蘇聯人民內心大受振奮,而安德羅波夫也打算趁著這個勢頭加大對貪腐現象的清算,然而就在這個關頭,他卻因病逝世了。經過契爾年科短暫的過渡後,1985年,年輕的政客的戈爾巴喬夫成爲蘇聯新任最高領導人。

當戈爾巴喬夫發現塵封的卷宗後,他大爲欣喜。眼見案子已被處理得七七八八,主要涉案者死的死抓的抓,就差收尾工作了。

毫無疑問,一樁牽扯數百名官員、涉及贓款達數十億盧布的貪腐案能在自己手中迎來結局,這將是天大的功績!戈爾巴喬夫認爲這是自己揚名立威的機會,當即宣布重啓此案的調查。然而接下來發生的可怕的轉折直接讓他慌了手腳。

一聽要重啓調查,烏茲別克百姓反應激烈,卻不是唾罵貪官,反而在爲貪官說情。

原來,拉希多夫並不是咱們通常意義上認爲的那種“貪官”:他雖然貪圖權力,擅長弄權舞弊,卻把從莫斯科騙來的資金中的大部分實打實地用在了烏茲別克的建設中。在位期間,各種民生設施,如學校、醫院、公路等拔地而起,大幅提升了烏茲別克人民的生活水平。

有一些資料表明:彼時烏茲別克百姓的生活水平在“紅色陣營”內部算是首屈一指的,甚至不比莫斯科百姓要差多少。

剩下的錢則被他用來上下打點了,真正流入他口袋的實際上並沒有多少。因此,當戈爾巴喬夫宣布重啓案件調查後,烏茲別克人民根本無法理解,爲什麽高層總抓著他們的“父母官”不罷休,因而反應劇烈。而殘存的官員們更是趁勢從中作梗,坊間甚至傳出了“烏茲別克要退出蘇維埃聯盟”的傳言。

這樣一來,戈爾巴喬夫反倒慌了。爲安撫民衆,他深知不擇手段,將負責調查此案的兩名負責人戈德良和伊萬諾夫撤職並開除黨籍,多年後才得以平反;同時停止了此案的調查,事態才終于平息。

換個角度來看:拉希多夫雖然行賄舞弊,卻能將所有人伺候得舒舒服服,他也拿到了自己想要的東西;安德羅波夫鐵腕反腐,摧枯拉朽;契爾年科大概是一早就認清了其中的利害關系,幹脆不蹚渾水;唯獨戈爾巴喬夫野心勃勃,最終反倒被搞得下不來台——幾相對比,這些政治人物水平高低,一目了然。

從對貪腐分子投降認輸那一刻開始,戈爾巴喬夫的改革便注定失敗,蘇聯的最終命運也就此注定了。