自有科舉制度以後,中國便産生了一個功名社會。一群群儒學知識分子通過讀書考試脫穎而出,成爲不同于編戶齊民的官與紳。由此劃出來的貴賤高低非常明白地構築起人與人之間的不平等。但作爲朝廷名器,由考試得來的功名又是一種與人間的生業和經濟隔得非常遙遠的東西,它們本身並不帶有金氣和銅氣。因此,別尊卑而造成的不平等很難用來辨貧富,名器的價值與界限都在這裏。雖說世人憧憬富與貴的同一,然而在近代化劇變來臨之前,清代功名社會裏的富與貴卻往往是不對稱的居多。

科舉考試

從入泮到出仕是一條擁擠的狹路。成千上萬的舉子士人在這條路上疲憊地走掉了自己的大半生。嘉道年間頗負時譽的包世臣曾“六赴秋闱”而後成舉人,繼之又既韌且拗地十三次入都會試,等到最後歇手的時候已是六十一歲了,而進士一階,仍可望而不可及。他後來由大挑試令江西,當過一任縣官,但“年余被劾”,就此退出了官場。“六赴秋闱”和十三次入都會試,是數十年漫長而且困頓的歲月。一面是功名的天梯還沒有爬到頭,一面是“食指日增,世路日窄”,爲了爬梯必須覓食。在這段漫長的歲月裏,他先後做過塾師、西席、幕客,佐戎務、佐河工、佐錢谷、佐刑名,常年流轉于蕪湖、武昌、江甯、揚州、常州、蘇州、上海、崇明、淮安、濟南、丹陽,西面到過四川,南面到過廣東,北面到過直隸。他留下了一長串風塵腳迹,而在時人眼中卻經常顯出“自給不足”的谯悴。 在那個時候的中國,功名社會裏的許多人都經曆過這種生涯。他們一次一次地出入場屋,又一年一年地遊學、遊幕,勞碌于功名和生業之間。《冷廬雜識》說:“海甯徐楚蜿學博善遷,鄉薦後,困于公車,家徒壁立,以星命之學遊曆江湖三十年。” 比之遊學遊幕的筆墨生活,一個以星相巫蔔謀食的舉人無疑更加落泊竭蹶。這個過程造出了成批不斷流動的人口,也産生過催人白發的旅愁和鄉思。袁枚作《隨園詩話》,提到一個多年“作幕”的蘇州文人“有得意句雲:‘惟有鄉心消不得,又隨一雁落江南。’每旅夜高吟,則聲淚俱下”。 他所說的“得意”,正是心頭的一腔酸苦能夠轉化爲文字的意思。顯然,這種日子的滋味是非常寡淡的。半生羁旅的包世臣後來以“倦遊閣”名居室、名文集,直露出長期漂遊之後精神上的勞累和疲倦。他以自己的勞累疲倦憔悴困乏寫照了功名社會中的讀書人上坡時的沉重和蹒跚。

那些在艱難跋涉之後爬完天梯的人們便由紳而官,成了功名社會中的翹楚。雖說他們的翎頂補服光焰迫人,把朝廷名器之尊貴威榮演繹得非常輝煌,但光焰的背後常常可以看到局促。嘉慶十九年,在翰林院做編修的林則徐致書友朋,自述“近移寓虎坊之東,與浙紹鄉祠對宇,輻阍戲鼓,終日撲門,而不免有沖途之累。新兼國史館尚未辦過書傳。所勞者只此無謂之應酬,不了之筆瞾耳。現就一教書館地,擬到館後清厘積紙,便當辭絕無益之事”。翰林院中的人多閑適,所以能優遊于“無謂之應酬”。然而他們的俸祿顯然經常不夠用,因此,已經當官的林則徐還要兼做家庭教師,並在拮據之中天天與令人厭煩的鑼鼓聲相對峙。經濟上的捉襟見肘是一個普遍而且長久的難題,一代一代的京官都在它面前顯得氣弱。道光二十一年八月,剛剛做了翰林院檢討的曾國藩在家書中禀告說:“男目下光景漸窘,恰有俸銀接續,冬下又望外官例寄炭資,今年尚可勉強支持。至明年則更難籌劃。借錢之難,京城與家鄉相仿,但不勒追強逼耳。” 這些父子之間說家常的話頭無須矜持作態,也因之而愈能道出真相。後人讀史,可以想見衆多京官以舉債爲常態的模樣。他們在債務叢中走來走去,“東扯西支”,腳下的路不會越走越寬。 所以,京外地方官饋送的冰敬和炭資雖然來路不盡清白,在京官們的眼中卻猶如旱境中的雲霓,可以寄托一點期望。但來自饋送的東西終究沒有十足的可靠性,有時候眼中的雲霓老是飄不過來,心頭便會悒悒。同年十二月,曾國藩在另一封家書中說:“男今年過年,除用去會館房租六十千外,又借銀五十兩。前日冀望外間或有炭資之贈,今冬乃絕無此項。” 從秋天到冬天,落空的冀望化成了一片怅惘。在那個時候,林則徐和曾國藩還都是小京官。與他們相比,嘉慶朝的朱珪晚年做尚書做大學士,已是京官中的巨擘,然而言及生計,他和小京官們的拮據況味正在伯仲之間。一個與他時相過從的人記敘說:

乙醜除夕,余至公家,問公歲事如何,因舉胸前荷囊示目;“可憐此中空空,押歲錢尚無一文也。”有頃,阍人以節儀呈報曰:“門生某爺某爺節儀若幹封。”公因謂余曰:“此數人太呆,我從不識其面,乃以阿堵物付流水耶!”其諧谑如此。

這段記敘側寫出一個高官的清貧,以實例抉示了貴與富之間的不相同一。這種不相同一使立朝五十年的朱珪身死之日“臥處僅一布被布褥,其別舍則殘書數箧而已,見者莫不悲感”。 他以個人的貧困顯出了一種個人的清操,但由此折射出來的卻是朝廷養官的吝啬和苛薄。一個不圖法外之財的人,即使官居極品,也走不出窮境,其日行起居中的破洞和缺口遂不能不用儒學的道德定力來彌合。世人的起敬和“悲感”都在于此。苛薄能夠磨砺道德,然而苛薄也能夠消磨道德。嘉道年間,梁紹壬說:“余屢次入都,皆寓京官宅內,親見諸公窘狀,領俸米時,百計請托,出房租日,多方貸質。”他以同情的態度爲京官們歎苦,但“百計請托”又說明,久處困乏容易使仄氣短,能夠以淡泊從容表現一己之清操的人其實是不多的。因此,京官多窮並不同義于京官多廉。鹹豐、同治、光緒三朝久做京官的李慈銘曾在日記中因事發議,深致感歎說:“庚午同年來告:十二日方盛館張樂公宴安徽巡撫裕祿。其弟編修裕德,庚午舉人也,故宴之。京官貧不能自存,逢一外吏入都,皆考論年世鄉誼,曲計攀援。先往投谒,繼以宴樂,冀獲微潤。彼外吏者分其膠削所得,以百分之一辇致權要,罄其毫末遍散部院諸司,人得锱铢以爲慶幸。于是益冥搜廣詢,得一因緣,動色相告,趨之若鹜,百余年來成爲故事。”他所描畫的京城社會相,使人非常清楚地看到了受窮的京官們心頭那一腔熄滅不了的利欲。利欲常常淹沒廉恥和自尊,因此,與朱珪的淡泊從容相比,“百余年來”的京官大半都窮得十分猥瑣。

清代中國造出了中世紀的最後一個盛世,不會久匮物力。然而與名器相對的財富卻多在功名社會之外。黃鈎宰說鹽商之利曰:“揚州繁華以鹽盛。兩淮額引一千六百九萬有奇,歸商人十數家承辦,中鹽有期,銷引有地,謂之綱鹽。以每引三百七十斛計之,場作斛止十文,加課銀三厘有奇,不過七文,而轉運至漢口以上,需作五六十不等。”以此計贏利,則兩淮鹽商歲入當在二千萬兩以上。 這個數目已經超過了盛世期間戶部庫存銀兩的四分之一。 由此孕育出來的是一批巨富。在小農經濟的國度裏,這些人曾長久地代表了奢汰和侈豪,並以奢汰和侈豪使功名社會的光華相形減色。一段出自诏書的文字說他們“衣物屋宇,窮極華靡,飲食器具,備求工巧。俳優伎樂,恒舞酣歌。宴會嬉遊,殆無虛日,金錢珠貝,視爲泥沙。甚至悍仆家奴,服食起居,同于仕宦,越禮犯分,罔知自檢,驕奢淫佚,相習成風。各處鹽商皆然,而淮揚尤甚”。財富太過集中,便會衍生出恣肆。能以多金而與鹽商相埒的,還有包攬了對外貿易的行商。美國人亨特,1884年來中國,之後,在廣州經商近二十年。他所作的《廣州番鬼錄》一書時常以羨慕之心述及行商和他們的財富。其中一節說:“他們自己的住宅,我們曾去過幾處,都是園林深邃,疊石爲山,引水爲湖,溪上架橋,圓石鋪路,奇花異卉,極爲幽靜。潘啓官的住宅,距商館三四英裏,臨河而居,盛名尤著。他的私人宮殿中,有大批的仆役,包括侍役、門丁、信差、名廚與轎夫。”人間的春色,都被商人買到自己家裏去了。與這種外觀的靡麗相比,另一節以貨幣計家財,說得更爲具體:“伍浩官究竟有多少錢,大家常常辯論。但是有一次,因提到他在稻田、住宅、鋪店、銀號與在英美船上的貨物,在1884年,他計算一下,共約值二千六百萬元。當時的購買力約等于現在的兩倍,以現在的錢幣來說,他擁有五千二百萬元。”後來的那場鴉片戰爭,戰敗的中國在炮口勒迫下交出二千一百萬元的賠款,國庫因之而缺了一大塊。若亨特的估算與事實相去不遠,則伍秉鑒(浩官一個人的家産就可以打一場鴉片戰爭。而在當日的行商裏,像他那樣的人恐怕還算不上首富。鹽商和行商都是以壟斷致富的財閥。與他們相比,經營典當、票號、錢莊、船運的那些商幫更多些持籌握算的精刻和老辣,其世業也能夠綿延得更加長久。在中世紀中國,這些人常常成爲功名社會的債主:

古來交通不便,各省士子率由陸路入都會試,沿途川資概由票莊彙兌,然士子未授官以前,川資多不充足,而票莊因以貸付若幹以助之,以圖巨利。

而後,進入了仕途的功名之士又要繼續舉債:

按清國定制,凡授外官,國家並不頒給旅費,故有職者一旦外任,非數千金不能敷衍,若款無著,則不能赴轅任事,而票莊因之貸付若幹以濟其急。該官吏等不惟不計息之輕重,反感荷票莊之厚情。

這種借貸以自願爲前提,而吃虧的總是負債一方。蓋“票莊付此等官金之利息,實駭人聽聞。例如借金一萬兩者,僅交現金七千,其余三千作爲扣息。日後該官吏償還之時,仍以萬金納付。如此重利,該官吏等非不知之,蓋實出于不得已耳”。 舉手投足之間,票莊收到了重利,而背債的朝廷命官們則被到割得體無完膚。嘉慶十四年,有一道上谕說協辦大學士兼戶部尚書戴衢亨與京城德泰錢鋪“交易數十余年,現在尚欠伊鋪內銀六百五十兩”,戶部尚書管國庫,是一個爲天下理財的人,而其一身一家卻久爲錢鋪債戶,以貴比富,實多調侃。因此,後來魏源作《都中行》十三首,列“山西債”爲其中之一,于此深致不平:“山西債,山西債,乘急居奇真市儈。京宦俸苦貧,外宦遠選行遭迪。借貸無門典無質,惟汝西儈敢乘急。網羅一入天地窄,蝼蟻反被蛟龍食。”在這種官與商之間的金錢交往中,容或有一時的“感荷”,而長久留下的卻終究是難以泯除的痛惡。

功名社會裏的人都有一種守護名器之心,所以,他們大半不願意用財富淹掉官界與商儈之間的貴賤之分。《履園叢話》說:“吾鄉鄒曉屏相國歸田時,年已七十又四,一裘三十年僅存其蔣,賴門生贈遺以爲薪水。其子光駿官徽州司馬署府篆,有巨商某嘗捐郎中,在刑部行走,其家出喪,以三千金爲壽,乞太守一至爲榮,往返再三,終不應。笑曰:‘豈能以阿堵物汙吾家風耶?’其廉如此。” 從不肯折節的清廉裏透露出來的其實是世宦之家對商人的蔑視。在這種蔑視面前,捐來的郎中一點都不濟事。然而,累積的財富畢竟是一種經濟力量。它們自會推著商人越過貴賤之界。乾隆六次南巡,留下過許多與兩淮鹽商有關的故事。其中一則說:“某日,高宗幸大虹園。至一處,顧左右曰:‘此處頗似南海之瓊島春蔭,惜無塔耳。’江(兩淮總商江春)聞之,亟以萬金賄近侍,圖塔狀。既得圖,乃鸠工它材,一夜而成。次日,高宗又幸園,見塔巍然,大異之,以爲僞也,叩之,果磚石所成。詢知其故,歎曰:‘鹽商之財力偉哉!’”鹽商用財力作法以谀帝王,遂使他們在帝王眼中變得妩媚起來。那個曾一夜之間造出一座塔來的江春後來因“召對稱旨”,也因捐輸、河工、赈災,“百萬之費,指顧立辦”而被賞加布政使銜,成爲一個兼有財富和名器的人。 乾隆二十二年,“翠華南幸”之後還有過一次普降甘霖,使“承辦差務”的“兩淮商衆”們沾潤俱足:“伊等本身原有職銜,如已至三品者,俱著賞其奉宸苑卿銜,其未至三品者,俱各加頂戴一級。”這些用銀子巴結來的東西雖是虛銜,卻分屬名器,它們使本無功名的商界中人能以同樣的翎頂補服周旋揖讓于功名社會之中,被人尊爲缙紳。後人述史,慨乎言之曰:“商爲四民之末,鹽商特邀聖主之知,或召對,或賜宴賞赉,優厚擬于大僚。蓋鹽商際遇之隆,至此而極矣;鹽商奢侈之弊,亦至此而深矣!”5 其言詞之中自有一股無可奈何的憤懑。與鹽商相仿佛,同時的行商和其他巨商也大半身帶道銜、鹽運使銜、布政使銜,岸岸然以富致貴。功名社會裏長久同一不起來的兩種東西,在這些人身上似乎輕易地聯爲一體了。

在功名造出來的不平等裏,個人的財富本來並不是一種價值。然而財力之歆動人心,又常常使功名造出來的不平等顯得非常空泛。道鹹間名士金安清說:“乾隆中,江浙殷富至多,擁巨萬及一二十萬者更仆難數,且有不爲人所知者,惟至百萬則始播于人口。”其間有大富王江泾陶氏“偶至蘇閱絕秀班,優者厭其村老,戲诮曰:‘爾好觀,何不于家中演之?但日需風魚、火腿方下箸耳!’是時戲價需二百金。陶歸,遽定一百本。閉之廳事使其自演,無人閱者,一日兩餐,舍風魚、火腿無他物。十日後,諸伶大窘,乃謝過始罷”。 諸伶以口舌輕薄自取其辱,本無可憫。但陶氏以二萬金擲倒諸伶,洋洋乎以富而傲,表現出來的正是一種自負財力而脾睨一時的氣概。另一個江南“富翁”更刻薄,“嘗謂人曰:‘錢財,吾役使也;百工技藝,吾子孫也;官吏缙紳,亦吾子孫也。’人有诘之者,富翁答曰:‘吾以錢財役諸子孫,焉有不顧命者乎?'”他用錢財評點天下,目中已全無貴賤尊卑之界。時人歎爲:“語雖刻薄,而切中人情。” 所以清代功名富貴之風,亦深刻影響了社會結構與價值觀念。如金安清所言,財富之歆動人心,使得功名之不平等顯得空泛。江南富翁之言,更是反映了當時社會上財富能夠自造聲勢的現實。財富的力量,不僅在物質上造成了社會階層的差異,亦在精神上形成了一種對財富的崇拜與追求。這種追求與崇拜,不僅體現在個人層面,也是北京在清朝時期繁榮的根本原因。

第二方面,是清代清流名士即上流人士的影響。在二千多年的曆史裏,中國的知識人曾長久地與清議相依存。這是一種從傳統和文化的深處冀生出來的勾連。顧炎武說“古之哲王”已“存清議于鄉裏”,而後是兩漢以來“鄉舉裏選,必先考其生平,一玷清議,終身不齒”。他深信正是有了這種被稱作“清議”的東西,才能夠“君子有懷刑之懼,小人存恥格之風,教成于下而上不嚴,論定于鄉而民不犯”。儒學崇名教,但名教只能以清議爲自己的主要存在方式。因此,清議雖源起于“鄉評”,而其中所內含的蘊義卻一定會使它在曆史變遷中獲得越來越多的籠罩力,成爲每一個時代士大夫的公論和通論。隨後,公論之所在,便是天下的規範之所在。這是一個不斷延續的過程,也是一個沒有止境地重造和再造的過程。王應麟說:“清議廢,風俗壞,則有毀宗澤而譽張邦昌者,有貶張浚而褒秦桧者。”他以宋人引述宋代史事,說明了孔夫子留下的道理其實是很容易被忘掉的。此謂之“人心惟危,道心惟微”。因此孔夫子的道理需要一遍一遍地講。而古老的儒學耐得住講了又講,則又說明了其內裏的谛義自有超越人世興衰而不可磨滅的一面。所以,在沒有止境的重造和再造裏,儒學雖然古老,清議卻可以常新。

風流名士

士大夫造就了清議,然而清議一經形成,士大夫自身同時又成了被造就者。在科舉取士成爲制度以後,這種依存尤其深入地影響了中國的曆史。錢穆曾說:

竊謂國史自中唐以下,爲一大變局。一王孤立于上,不能如古之貴族世家相分峙,衆民散處于下,不能如今之歐西諸邦小國寡民,以輿論衆意爲治法。而後天下乃爲舉子士人之天下。法律之所不能統,天意之所不能畏,而士人自身之道德乃特重。

科舉取士以規定的知識爲尺度,提供了一種前所未有的公平,也使原本的門閥世界變成了“舉子土人之天下”。然而知識尺度又是一種有限的尺度,它不能用來丈量德性,因此,在“士人自身之道德乃特重”面前,考試制度的作用便走到了窮盡處。朱熹當日說,“及至隋唐,遂專以文詞取士,而尚德之舉不複見矣。” 他所深深不滿的,正是科舉制度與君子人格的脫節。但科舉制度可以與君子人格脫節,中國社會內在的結構卻不會允許士大夫群類整體地與君子人格脫節。對于求科名的讀書人來說,知識尺度的作用終了的地方,已是清議開始的地方。每一個士人都不得不入清議,而一入清議,則終身無所逃于天地之間。他們在那裏是得不到道德的自在和自由的。與科舉制度以知識爲尺度相比,清議以義理爲尺度。用這種尺度通量人和事,于是而有一個時代的裁斷、糾正、評判、界分、褒貶。裁斷、糾正、評判、界分、褒貶,都是爲了向天下明示什麽是對的,什麽是錯的;什麽人是好人,什麽人是壞人。什麽事是可以做的,什麽事是不可以做的。明示既立,則成准則。在沒有宗教管束的中國,清議承擔了對于讀書人的是非管束和善惡管束,而後裁斷、糾正、評判、界分、褒貶都會成爲塑造,使“舉子士人之天下”獲得科舉制度所無法提供的德性上的穩定。清議是一種管束,然而清議又是一種群議,並由共論而形成公論,在這個過程裏,清議的主體和範圍都是士人。因此清議不是被組織的,也因此清議不是能夠被操弄的。不能被組織說明了清議的自發性,不可被操弄說明了清議的自主性。這兩種基本品格,決定了義理衍生出來的裁斷、糾正、評判、界分、褒貶始終代表著多數人的意見、意識、意志和主張,並因此而始終爲多數人所接受和支撐。從這個意義上說,清議的管束其實是士大夫的自我管束。

多數由個體構成,所以個體與多數之間應當具有一致性。當日李慈銘苑客會試出編修林紹年(贊虞)房,而自負才學,藐視房師。“某日造谒,贊老諄勸之曰:‘賢契學問雖佳,而字殊獻斜,恐朝殿考差,尚須努力。’純客唯唯,退則大诟,遂久不通問。及贊老以直谏忤西後意,谪雲南昭通府,聲名動天下。純客大歎服,亟進谒,致慰餞,執弟子禮甚恭。”在這個故事裏,李慈銘的自負和傲岸是一種個人對個人的私意,而林紹年“以直谏忤西後意”則越出了個人對個人的範圍。就其原義,“直谏”與李慈銘本自無涉,但作爲廟堂行爲和典範行爲,直谏已在天下注目中體現了儒學賦予士人的群類道義和群類責任。林紹年以承擔道義和責任受貶谪,因此,林紹年與每一個士人都有了關系。李慈銘的“大歎服”,正是沿著這種關系表達出來的一個士人對另一個士人的敬意。而由“大诟”到“大歎服”,則又具體地演示了個人對個人的私意是怎麽樣被士人對士人的敬意所融化的。“歎服”不是壓服,不是說服,以此比照由多數人的推獎而造成的“聲名動天下”,可以明白地看到個體彙入多數的自願性和自然性。

然而個體有多樣的境遇,清議只有一種尺度。以一種尺度管束多樣境遇,不能不使面對清議的個體,常常要成爲一個面對多數壓力的個體。在這種壓力的背後,是千年傳統留給後人的“一玷清議,終身不齒”的天經地義。因此,長在壓力之下,每一個士人都不得不畏,不是由敬而畏,便是由懼而畏。在這種敬而畏和懼而畏裏,已經出仕和尚未出仕的讀書人,無分功名、功業、身份、地位,都是壓力下的平等者。蔣廷胾作《中國近代史大綱》,其中一節說林則徐因身入中英沖突而“看事較遠較清”,卻“怕清議指摘,默而不言”:

難怪他後來雖又作陝甘總督和雲貴總督,他總不肯公開提倡改革。他讓主持清議的士大夫睡在夢中,他讓國家日趨衰弱,而不肯犧牲自己的名譽去與時人奮鬥。

以林則徐一人之“提倡”能否催動彼時中國的改革,是一個極可疑的問題。但這一段責備賢者的文字刻畫晚清士大夫之害怕清議則是非常准確的。可以供同一類閱讀和思考的還有曾國藩。同治九年他奉旨辦理“天津教案”,由此走入內外交困,既苦于不能向外國人講中國人的道理,又苦于不能向中國人講外國人的道理。身心俱瘁之日,家書中述心事,念念不忘而一說再說的都是怕清議。這個過程前後兩個多月,而從他剛剛到達天津起,頭上已經懸著一片陰雲:

夭津事尚無頭緒,余所辦皆力求全和局者,必見譏于清議。但使果能遏兵,即招謗亦聽之耳。

七天後說的是一面做事,一面杌隍:

不得已從地山崇厚之計,竟將府縣奏參革職,交部治罪。二人俱無大過,張守尤洽民望。吾此舉內負疚于神明,外得罪于清議,遠近皆將唾罵。

過了十八天,信中既自敘深自刻責,也自敘委屈怫郁:

既無以對百姓,又無以謝清議,而事之能了不能了,尚在不可知之數,乃知古人之不容于物論者,不盡關心術之壞也。

又過五天,他再說津案引發的苦惱,而能夠寫得出來的卻只有一聲呻吟:

名已裂矣,亦不複深問耳。

同治九年的曾國藩,已經以事功成重臣,在當日的朝廷之內和朝廷之外,他都是人心中的宿望和元老。但置身于一世之清議面前,他仍然是一個戰戰兢兢的人。“乃知古人之不容于物論者,不盡關心術之壞也”,說明曾國藩未嘗不知道清議中會天然地內含著苛論。而身遭訾議之際,他所能做的,只有忍受和順受,把咽得下去的東西與咽不下去的東西都咽下去。清議中天然地包含著苛論,因此,敬而畏和懼而畏都會有不自願。然而正是這種不自願,迫使傳統中國已在治天下和將要治天下的士大夫群類常在緊張和惕厲之中。作爲握有政治權力和影響政治權力的人物群,他們是中國社會裏萬千人的支配者,然而他們感受的緊張和惕厲則同樣出自中國社會,是隨權力而來的一種當然的匹配物。因爲隨權力而來,所以緊張和惕厲都不是個人所能剝離的。奕訴管夷務之日,曾以“甯可以身當禍,斷不能受萬世之譏評”自明其志,短短的一句話裏,包裹著異乎尋常的沉重。他手裏的權力大,與此相對稱的,是他精神上承受的緊張和惕厲也大。閱讀這些曆史人物在清議壓力下呈露的心理世界,可以明白地看到:因清議的是非管束和善惡管束而産生的由敬而畏和由懼而畏,其真義都在于使士大夫群類中的每一個個體了解自己的不圓滿性和有限性,並因此而懂得,在這個世界裏有著他們不得不怕的東西。人多了一點害怕,便會多一點謙卑,少一點恣睢,而後,他們握有的直接權力和間接權力才不會過度肆張。這個過程可以造就君子,也容易産出僞君子,然而士大夫公然踐踏禮法而面目猙獰,一群一群地甘居下流,則未之見也。清議從整體上用管束塑造了士大夫,其程度和限度都在于此。

清議是士大夫的自我管束,但自另一面而言,裁斷、糾正、評判、界分、褒貶,其間的題目都是以天下爲視野,又是以天下爲對象的。沒有一個地方的人和事是士大夫的議論所不能到達和不能籠罩的。它們的關懷所在與廟堂的關懷所在相一致,因此,清議雖是士人的群議,卻久已被引入廟堂,成爲政治結構中的一部分。清議引入廟堂,同時産生的是一朝一朝的言路和谏官。在中國人的政治傳統和政治理想裏,因爲清議重,所以言路和谏官也重。歐陽修說:

士學古懷道者仕于時,不得爲宰相,必爲谏官。谏官雖卑,與宰相等。天子日不可,宰相曰可,天子曰然,宰相日不然,坐乎廟堂之上,與天子相可否者,宰相也。天子日是,谏官曰非,天子曰必行,谏官曰必不可行,立殿陛之前,與天子爭是非者,谏官也。宰相尊,行其道,谏官卑,行其言。言行,道亦行也。

理想中的谏官應當是一種清議的人格化。他們據有言路,自覺而且執著地把士大夫群體的意見、意識、意志和主張送到帝王的面前。就其本義來說,谏官“與天子爭是非”,其實是士大夫群體與天子爭是非。因此,從宋代到明代,谏官常常成爲廟堂裏最高亢的一群人,而天下人從廟堂之外遠看廟堂之內,谏官也常常成爲最醒目的一群人。高亢和醒目交相爲用,其間的異乎尋常,是明人因言事而受責撲,“有以廷杖幾次署爲銜牌以相誇诩者”。

千年清議之所以能夠寄托千年公論,本在于以義理爲天下立普遍性、統一性和至上性。裁斷、糾正、評判、褒貶、界分都是義理之外無原由。這種狹而且深決定了千年清議不講利害,只論是非。就前一面而言,清議體現了儒學的固性;就後一面而言,清議體現了儒學的剛性。儒學中的固性不尚應時而變,所以,在一個以利害造世變的時代裏,不會講利害的清議不能不走向式微。然而與洋務相比較,式微中的清議仍然是劇變之世裏代表並伸張儒學剛性的東西。從這一面出發,則清議之不合于洋務,又包含著爲中國社會守護是非和價值的意義。

因此,北京對清朝的認同,是曆史、文化、道德評價體系等多方面因素共同作用的結果。

第三方面,是五四運動在20世紀初期的北京遭遇的壓制。

五四運動

辛亥革命後一年,黃遠庸說:“晚清時代,國之現象,亦憊甚矣。然人心勃勃,猶有莫大之希望。立憲黨曰,吾國立憲,則強盛可立致,革命黨曰,吾國革命而易共和,則法美不足言。今以革命既成,立憲政體,亦既確定,而種種敗象,莫不與往日所祈向者相左。于是全國之人,喪心失圖,皇皇然不知所歸,猶以短筏孤舟駕于絕潢斷流之中,糧俱絕,風雨四至,惟日待大命之至。” 他以一個記者的觀察和體驗,寫照了那個時候中國社會的淒楚與失望。北洋軍閥統治下的黑暗政局和亂世群生相,同武昌起義之後“鹹與維新”所帶來過的希望成爲一種強烈對比,逼使向往過共和立憲的人們在身與心交困中重究既往。由此形成的思想巨潮,催生了比上一代革命人物更激進的民主主義者。

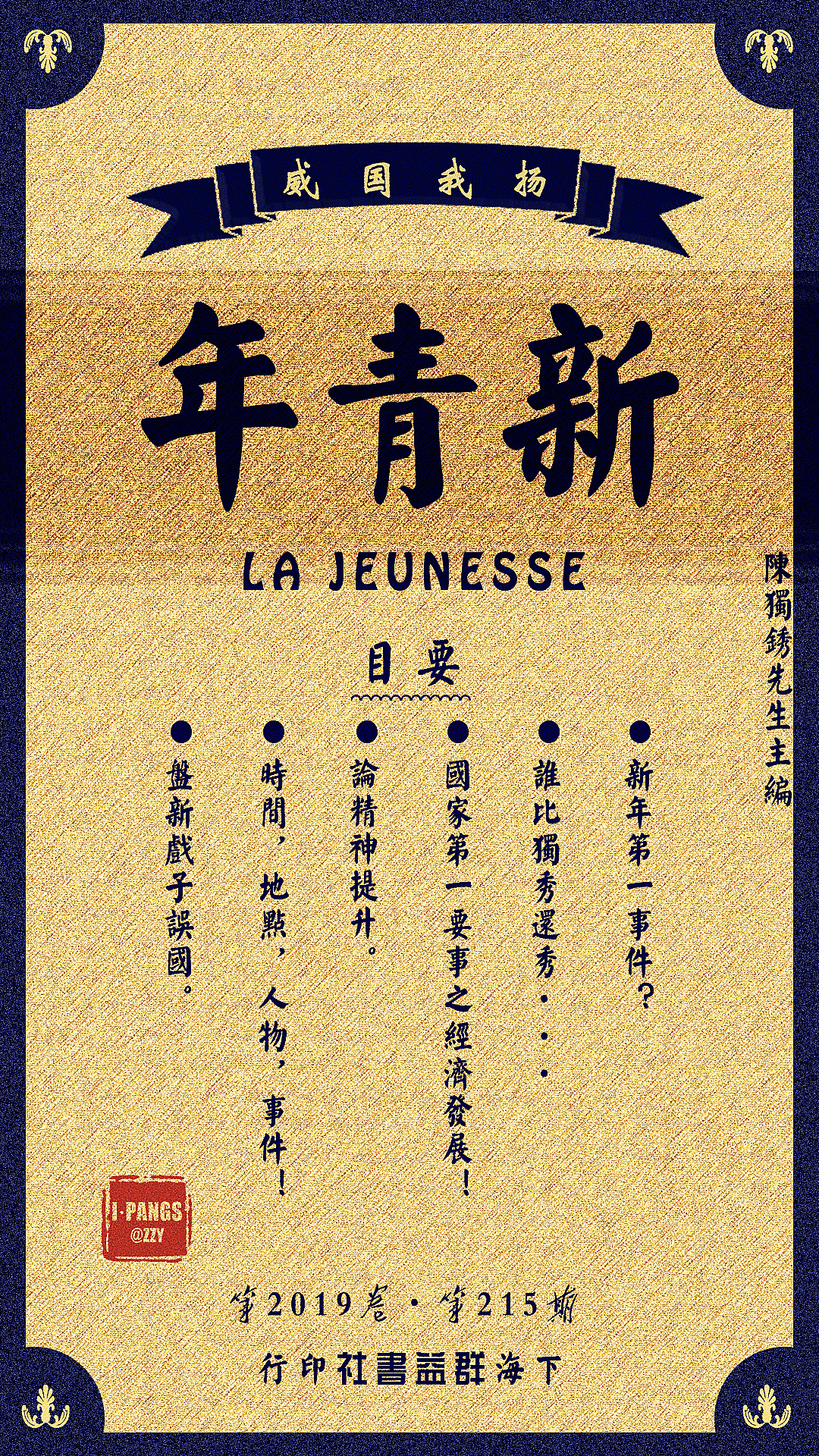

95年9月陳獨秀創辦《青年》自第二卷起改名爲《新青年》 雜志,在聲光和激情久已沉寂的輿論界首先以民主人權)與科學並重立言,預示了行將來臨的大海潮音。稍後,胡適、劉半農、易白沙、魯迅、錢玄同、李大钊、高一涵、吳虞、沈尹默、周作人等先後在同一宗旨下聚合于《新青年》,用前所未有的徹底性和猛烈性全面地搭擊了以孔學爲代表的舊文化。隨之開始的新文化運動給當時和後來的中國都留下過深刻的影響,但其勃然以興卻並不是一朝一夕的結果。

新青年

自從上個世紀40年代以來,西方人用條約制度把古老的中國社會拖出了舊軌。在這個過程裏出現的西學東漸,使一代一代的中國人看到了與慣見稔熟之物不同的另一種東西。由此産生的比較,與中華民族在磨難中的苦痛交織在一起,但又以近代的歐西映襯中世紀中國,顯示了先進與落後的不同。這種矛盾,曾使每一代開眼看世界的憂時之士在抵拒侵逼的同時又不能不以彼律己,省察自身,于是而有曆時久遠的古今中西之爭和每一代人擇取西學的不同命題。40年代的中國人以“師夷之長技以制夷”爲議論,表達的是炮口迫視下的久睡初醒:隨後,開始于60年代的以洋務爲中心的曆史過程著意于“中學爲體,西學爲用”,以撷取與限制的同一,寄托了中國人借“西用”衛“中體”的苦心。70年代開始露頭的早期改良派和後來的維新派醉心的是“君民共主”:90年代之後的革命派取法的是“民主共和”。七十多年裏,這些命題的變換和嬗遞反映了中國人移接西學的路迹和心迹,其前後相續與由表及裏包含著艱難的層層深入。但是不同的命題所擇取的東西雖說有器物與制度之分,卻都是直觀西方文化的結果,擇取的具體性同時又意味著擇取的局限性。相比之下,後起的新文化運動則以民主和科學爲命題,對西方近代文明作了更有寬度的概括。由擇取到概括,表現了古今中西之爭由形而下到形而上的一種飛躍。這個過程同時又在使科學和民主成爲一種符號而可以籠罩四面八方,因此它們不僅統括了七十年西學東漸的累積,而且以一見多,成爲當時人手裏一種近代化的評判尺度而直面一切社會現象。陳獨秀在《敬告青年》一文中“謹陳六義”,說是“自主的而非奴隸的”、“進步的而非保守的”、“進取的而非退隱的”、“世界的而非鎖國的”、“實利的而非虛文的”、“科學的而非想象的”,正是在古今中西的對待中用這一尺度作出了多面的評判取舍。其特色便是大而化之。而後,新文化運動由評判取舍而攘及禮教、文體、文學、家族制度、偶像崇拜,不可阻遏地戳到了中國文化和中國傳統的一切方面。“要擁護那德先生民主,便不得不反對孔教、禮法、貞節,舊倫理,舊政治。要擁護那賽先生科學,便不得不反對舊藝術,舊宗教。要擁護德先生,又要擁護賽先生,便不得不反對國粹和舊文學。”由此劃出的新舊界限具有整體和全盤性,比之上個世紀那些命題曾經引起過的社會反應和觀念變化,新文化所內涵的這種以整體批判整體,必然會使它們向往中的社會啓蒙變成思想震蕩。

就中學(舊學)和西學(新學)所代表的不同時代內容而言,西學東漸過程裏産生的每一個命題都曾間接或直接地帶來過具有啓蒙意義的影響。但啓蒙成爲一種自覺的意識則開始于維新運動。譚嗣同由一腔憤痛發爲激越呼號的“沖決網羅”。嚴複典雅而富有理致的衆多譯述與比較中西之論,梁啓超在亡命日本期間孜孜砣砣闡發的“新民”說,都是意在抉破蒙昧,以新學牖啓國人之作。然而,當維新運動在時勢的催逼下轉向戊戌變法的時候,“君民共主”以及由此派生的政治改革不能不比啓蒙更突出地成爲吸引多數人注意的中心,而改革在達到高峰之後的迅速失敗,則使啓蒙在政局的變動中成爲沒有知音的聲調。隨後,革命替代改良嗫成時潮的中心,在它所帶來的一連串武裝起義裏,由鮮血、槍炮和硝煙表達的排滿共和呼嘯又不會不以自己巨大的音響淹沒筆瞾敘寫的議論。這種矛盾並不是那一代志在救國的人們主觀抉擇的結果,然而由此造成的態勢卻曆史地使社會啓蒙的進趨遲緩于政治革命,並使獨步一時的政治革命不能穿透社會心理的深厚屏障而紮根于民衆。繼起于四年之後的新文化運動之所以一開始就傾力以思想啓蒙爲己任,其直接的曆史觸發點正是目睹社會意識對于政治變革的疏離:“今之所謂共和、所謂立憲者,乃少數政黨之主張,多數國民不見有若何切身利益之感而有所取舍也。”但“立憲政治而不出多數國民自覺,多數國民之自動,惟曰仰望善良政府,賢人政治,其卑屈陋劣,與奴隸之希冀主恩,小民之希冀聖君賢相施行仁政,無以異也”。于是,新文化運動便急切地成爲一種“喚起吾人最後之覺悟”的運動。這個過程承續了上個世紀以來先行者的舊迹,前一代人從西方介紹過來的進化論、民約論、自由、平等、博愛,以及他們曾經最早發抉而又淺嘗辄止的“詩界革命”、“新文體”、“崇白話廢文言”、“欲新一國之民不可不先新一國之小說”等等主張,作爲曆史的先聲和彙積都爲後來者包容吸納。然而,比之剛剛從舊式士大夫轉變過來的上一代志士仁人,新文化運動中的衆多群體已經代表著萬千出自國內外近代學校的另一輩知識分子了。兩代人之間,澱積著中國社會二十年新陳代謝留下的滄桑巨變和飽含挫折的反思內容。巨變和挫折都被簡約化地歸結到新與舊的不能兩立,所以,作爲另一種時勢下的啓蒙潮,新文化運動從一開始就以前所未有的規模和力度表現了遠遠超越前人的反傳統程度,期“以人爲之力,冀其迅速蛻演,雖冒毀聖非法之名,亦所不恤矣”。兩千多年來久被崇敬的孔學,這個時候已被當作殘骸枯骨,當作與民主和科學相對待的另一種符號,第一次在備受猛擊中變成了激進的知識界集中批判的目標。由此産生的震動和影響,反映了比辛亥革命斬絕君統更爲深刻的社會觀念變化。

反孔成爲新文化運動的一個主題,就其與現實對應的一面來說,正是革命以後舊潮回瀾刺戟的結果。時人說:“民國三四年的時候,複古主義披靡一世,什麽忠孝節義,什麽八德的建議案,連篇累牍地披露出來,到後來便有帝制的結果。可見這種頑固的思想,與惡濁的政治往往相因而至。” 當時人深信舊文化和舊政治之間的這種感應是可以由直觀而見的。所以,“提倡孔學必棓共和”,“信仰共和必排孔教”非常自然地被新文化運動中的潮頭健兒當作題中應有之義。後來的曆史學家把這個過程看作是辛亥革命所代表的政治潮流在民國以後的延伸、補足和深化。但是,反孔成爲新文化運動的一個主題,當日更能沖擊人心的一面還在于它以中西文化的比較和觀照指出“今”與“古”的截然對立:“現代生活,以經濟爲之命脈,而個人獨立主義,乃爲經濟學生産之大則。其影響遂反及于倫理學。故現代倫理學上之個人人格獨立,與經濟學上之個人財産獨立,互相證明,其說遂至不可動搖,而社會風紀,物質文明,因此大進。”反觀中國,則“胥反乎是。儒者三綱之說,爲一切道德政治之大原。君爲臣綱,則民于君爲附屬品,而無獨立自主之人格矣,父爲子綱,則子于父爲附屬品,而無獨立自主之人格矣,夫爲妻綱,則妻于夫爲附屬品,而無獨立自主之人格矣。率天下之男女,爲臣,爲子,爲妻,而不見有一獨立自主之人者,三綱說爲之也”。 今與古的對待,被化約爲民主自由、天賦人權與禮教的對待,這種比照,寫出了20世紀初期中國激進的民主主義者們快捷而且簡單的理路。他們都相信:比之外在的政治專制,禮教的思想影響是一種更具惰力的內在禁锢,它使過去了的曆史成爲一張拖住今世的潛網,使半個多世紀的變革都沒有換來一個近代化。吳虞說:“不佞常謂孔子自是當時之偉人,然欲堅執其學以籠罩天下後世,阻礙文化之發展,以揚專制之余焰,則不得不攻之者,勢也。”李大钊說:“以聖人之虛聲,劫持吾人之思想自由者,吾人當知其禍,視以皇帝之權威侵害吾人身體爲尤烈。”陳獨秀說:“欲建設西洋式之新國家,組織西洋式之新社會,以求適今世之生存,則根本問題,不可不首先輸入西洋式社會國家之基礎,所謂平等人權之新信仰,對于與此新社會新國家新信仰不可相容之孔教,不可不有徹底之覺悟,猛勇之決心。否則不塞不流,不止不行!” 他們的言論裏獨斷和意氣多于學理,而後意氣激昂遂成爲一種曆史特色。雖說與思辨相比,意氣缺乏缜密性,但在那一代人激昂的意氣中贲張是與血性連在一起的。他們期望以振聾發聩之吼破啓傳統結成的厚重禁锢,喚起“多數國民”舍古趨今,“自度度人”。正因爲如此,隨著猛烈的反孔,20世紀初期的中國出現了從未有過的思想解放潮流。盡管這一潮流的最後歸宿未必在那一代人的預想之中,然而他們是曆史的開閘者。兩千多年來,以孔子之是非爲是非久成天經地義。思想解放之蔚成潮流,正反映了越來越多的人在走出這種天經地義,于是而有後來的百家爭鳴。這個過程,産生了影響和改變中國曆史的另一代人。

對于禮教的排擊,直接引來了文學革命。所謂“舊文學、舊政治、舊倫理,本是一家眷屬,固不得去此而取彼”。最先向舊文學發難的是胡適經“年來研究”之後在《文學改良刍議》中所說的“八不主義”:“一曰,須言之有物。二曰,不摹仿古人。三曰,須講求文法。四曰,不作無病之呻吟。五曰,務去爛調套語。六曰,不用典。七曰,不講對仗。八曰,不避俗字俗語。”這些議論,雖然多半是就文體、形式、風格、語言而發的,因而很少火藥氣,但在當時卻極有針對性地切中了從晚清一路傳下來的“桐城謬種”、“選學妖孽”之弊。同時,以“八不主義”豎看曆史,則不能不引出亵讀經典之論:“今人猶有鄙夷白話小說爲文學小道者,不知施耐庵、曹雪芹、吳跌人皆文學正宗,而骈文律詩乃真小道耳。” 以“八不主義”付之實行,則最終導致了白話文替代文言文。因此,胡適稱爲“改良刍議”的東西,陳獨秀卻名之爲“文學革命”,並以淋漓的元氣起而呼應說:“余甘冒全國學究之敵,高張‘文學革命軍’大旗,以爲吾友之聲援。旗上大書特書吾革命軍三大主義:曰,推倒雕琢的阿谀的貴族文學,建設平易的抒情的國民文學,推倒陳腐的鋪張的古典文學,建設新鮮的立誠的寫實文學,推倒迂晦艱澀的山林文學,建設明了的通俗的社會文學。” 他在聲援之中同時把文學革命由形式推到了內容。就新文學後來實際發展的路向而言,“三大主義”所描畫的不過是一種大而化之的空泛構想,其中模糊性實多于確定性。但在新文學的出生期,這一類慷慨議論卻以自己的淩厲聲勢起過極大的助産作用。在他們之後,周作人主張“用人道主義爲本,對于人生諸問題加以記錄研究”,並直指新文學爲“人的文學”。 他的見解明顯地帶有20 世紀初期日本文學潮流影響的痕迹,然而在當時的中國卻最有深度地從理論上標示了新文學與舊文學的區別。因此,方文學新潮初起之時,其主張便與白話文一起成爲支配潮流的“中心理論”。 由民主和科學接引來的新文學所孵生的第一批作品,常常表現出爲民主和科學呐喊的自覺。出自魯迅之手的《狂人日記》,雖是一個沒有情節的故事,卻在當時和後來久負盛名。因爲他以逼人的冷峭寫出了禮教吃人的主題,借助于形象思維的描述,舊文化裏鬼氣森森的一面成爲一種須眉畢現的東西。由此産生的感召力,曾比邏輯思維的論說打動過更多的人心。

新文學的這一品格,使文學革命的湧起必然會促成新文化運動的滲開和擴大。《文學改良刍議》刊出兩年又數個月之後,“白話報紙風起雲湧,各地學生團體的小報紙,形式略仿陳獨秀主編的每周評論,至少有四百種。白話的雜志也出了不少,如《少年中國》、《解放與改造》、《新中國》等。性質與《新青年》有些相近,所登載的文章大都是介紹西洋文化,攻擊封建思想。還有許多日報的副刊也都改登白話作品,較爲重要的,北方有《晨報副刊》,南方有《民國日報》的《覺悟》。《時事新報》的《學燈》,對社會發生了很大的影響”。

這是一個思想力量彙聚社會力量的過程。由啓蒙所喚起的青年知識分子群體在民主和科學的導引下本已呼之欲出,而第一次世界大戰之後的時潮鼓蕩和日本的咄咄相逼,終于使他們在國難的刺激下急迫地走向社會。曾經是這個群體一員的恽代英後來說:“有人心、有血性的北京各校學生,因爲他們受了蔡元培、陳獨秀、胡適之諸先生思想的影響,亦因爲不忍看見中國四萬萬同胞與他們自己,屈服于日本及甘心賣國的親日派政府之下,于是在五月四日舉行了二千余人的遊行示威,這是中國以前不曾有過的偉大運動。”民主和科學“,“外抗強權、內懲國賊”在同一代人身上合流,反映了近代中國文化與世運的濡沫相依。在這裏,曾經激烈地批判過傳統文化的人們同時又以自己的言論和行動強烈地顯示了得自傳統文化的關注世運的意識和擔當世運的意識。由是,以啓蒙爲開端的事業在1919年走向高潮,成了爲新民主主義革命拉開序幕的事業。

而在1919年五四運動發生後,北京政府大規模逮捕正在街頭進行講演的學生,井下令取締一切學生運動。僅在兩日之內被捕的學生已達千余人。北京政府對學生運動所采取的手段,激起全國各界人民的憤怒,首先是中國産業工人最集中的地區——上海工人階級的憤怒。

由于工人階級的加入,五四運動開始由北京轉到上海,運動的主力由知識分子轉到工人階級。6月3日,上海各界舉行了民衆大會,號召罷工、罷市聲援學生,會後舉行遊行,大罷工由此開始。6月5日,上海各工廠接連罷工,當天罷工人數已達兩萬。6日各電車公司、鋼鐵廠也舉行了罷工遊行。到6月8日的上海,交通停止,各界停業,上海陷于癱瘓。

在全國各界的壓力下,北京政府終于後退。6月5日,軍警從校園撤退,6月9日,曹汝霖、章宗祥、陸宗輿辭職,總統徐世昌提出辭職但沒有被接受,6月13日,總理錢能訓辭職,6月12號,各地的罷工罷市開始停止。

說到底,即便五四被和平解決,但五四被壓制的結果就是北京的文化認同,曆史敘事更偏向封建王朝一些,其中清朝的時代離得更近,所以被廣泛的接納。