對于中國悠久的曆史文化,學者們提出很多獨特見解。比如蔡元培評價墨子時說:“墨學中斷使中國科學不得發達。”陳獨秀說:“倘若墨學不中斷,則漢代以來的中國曆史絕不會這樣。”

這些觀點雖然是假設,卻給我們打開一個全新的認知空間,讓我們思索曆史發展的另一種可能性。

我們這篇文章也探討一個類似話題:假如先秦時統一中國的是齊國而不是秦國,中國曆史會怎樣?

01

齊國有沒有統一中國的可能性?

要探討這個話題,我們首先回答一個問題:齊國有沒有統一中國的可能性?

我的回答是:這種可能性是存在的。

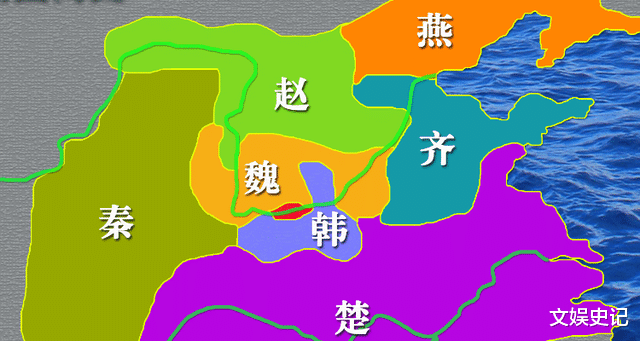

當然,戰國時代那麽多國家,除了秦國外其實很多國家都有統一中國的可能性。比如楚國先後吞並周邊很多國家,連強大的越國、吳國都給吞並了,在戰國諸國中,楚國控制的領土面積非常廣大,北邊甚至與齊國接壤。由此可知楚國的實力也很強大,也有統一中國的可能性。

至于齊國具有統一中國的可能性,我想原因主要有以下兩點。

第一,齊國所處的地域,文明開化很早

在過去很長一段時間,我們認爲中華文明源于黃河流域,但隨著現代考古學的發展,益發讓我們認識到:中華文明的發源是滿天星式的,在全國各地都發現了數量衆多的古文化遺址,北到東北內蒙,西到甘肅新疆,南到福建廣東,至于中部地區的河南、湖北湖南等地,古文化遺址更是星羅棋布。

與全國其他地域一樣,齊國所在的地域文明開化時間也很早,並且有一個很大特點是,從傳說中的炎黃時代這裏就“掌握”了中華文明的主流“話語權”,經曆夏商周三代,並一直延續到春秋戰國時代。四五千年前,這裏屬于以蚩尤爲首領的東夷部落,與西邊的炎黃部落,南邊的荊蠻部落,並稱爲遠古華夏的三大部落集團。三大部落以炎黃的合並,蚩尤的被擒殺結束。

按照傅斯年的觀點,夏商周三代主要表現爲“夷夏之爭”,夏朝時東夷與諸夏各有勝負;商朝,據相關專家研究屬于東夷的一支所建立,但商朝並沒有統一東夷各部,史籍記載“纣克東夷而隕其身”,此時位于西邊的周乘機崛起,攻滅商朝。隨後周朝對東夷各個部落、方國展開征伐,最終結果是以東夷諸國先後失敗告終。周王朝在東夷大本營分封了齊、魯等諸侯國。

從以上敘述可知,從4000年前一直到戰國末期,齊國所處的地域無論稱之爲“東夷部落”還是到建立齊國,都是軍事、文化的活躍區,可以稱之爲是上古華夏文明的主要締造者之一。

筆者之所以這樣敘述,旨在于表明一個觀點:比如巴蜀地區的三星堆文明,其文化燦爛的年代大約也在商代,從出土青銅器可知,生産力和文化相當“發達”,但爲何在史料中鮮有提及?我想,除了巴蜀距離中原偏遠,另一個很大原因是其文化沒有進入華夏的主流“話語圈”,因此即便三星堆文明很燦爛,在我們約定俗成的曆史敘事裏,也只能作爲一個地域文化而存在。

齊國所處的地域則不同,從夏代到戰國末期,始終是構建、掌握華夏文化“話語權”的存在。

也就是說,從文明延續程度以及文化“話語權”來說,先秦時期的齊國確實有統一中國的潛力。

第二,齊國最先稱霸諸侯,而在秦國崛起後,秦王與齊王並稱東西二帝

在春秋時期的各諸侯國中,齊國因爲運用管仲的學說,很快在農桑、軍事、工商業等方面發展起來。齊桓公第一個稱霸諸侯,其後多次以盟主的身份召集諸侯會議,采用“尊王攘夷”的政策,“九合諸侯,一匡天下”,爲周王室所贊賞。後來周王室逐漸衰微,各個諸侯國先後稱王。

當時秦國也已經發展起來,在諸侯國競相稱王稱霸的情況下,爲了表示自己地位的尊貴,于是秦昭襄王以帝自稱。應該說,秦昭襄王稱帝采取了比較緩和的策略,他稱帝的同時也遊說齊闵王稱帝。于是秦昭襄王稱爲西帝,齊闵王稱爲東帝。換言之,在當時的秦國眼裏,齊國還是比其他諸侯國的地位要高的,因此秦昭襄王高看齊國一眼。而在後來秦統一六國的戰爭中,也是采用了遠交近攻的策略,與齊國修好,以確保秦國攻打其他國家時,齊國不出兵援助。

從齊國最先稱霸諸侯,到秦國和齊國自稱西帝與東帝,也可以看出齊國的實力有統一中國的潛力。

02

假如齊國統一了中國,可能出現的3大優勢

秦國與齊國都是周王朝分封建立的諸侯國,一個在西邊,一個在東邊。與周王朝分封的其他諸侯國一樣,主體文化都是周文化融合當地的特色文化。比如楚國,是周文化與荊蠻文化的結合;吳國,是周文化與越文化的結合;趙國,是周文化與北狄文化的結合。齊國也是如此。

尤爲主要的是,齊魯雖然都是在東夷故地建立的諸侯國,二者在文化上有差別。魯文化是在周文化的基礎上改造東夷文化,因此三年後才向周王朝彙報。齊文化則是因勢利導,更多保留了東夷文化,因此幾個月後就向周王朝報功。不能忘記的是,從公元前2000多年的夏朝一直到戰國末期,夷文化與夏文化屬于競爭關系,雖然最終結果是以夷地全面華夏化告終,但這也說明夷文化具有很強的影響力,與夏文化競爭、融合了大約2000年才退出曆史舞台。

由于齊國保留了更多東夷文化,也爲其經濟、文化、軍事等方面發展起來奠定了良好基礎。換言之,假如齊國在先秦時代能夠統一中國,則與秦國統一中國後的局面,應該說是很不一樣的。

在我看來,最起碼有3個方面與秦國很不一樣,可以說是齊文化裏面的三大優勢,具體表現在:

第一,重視工商業

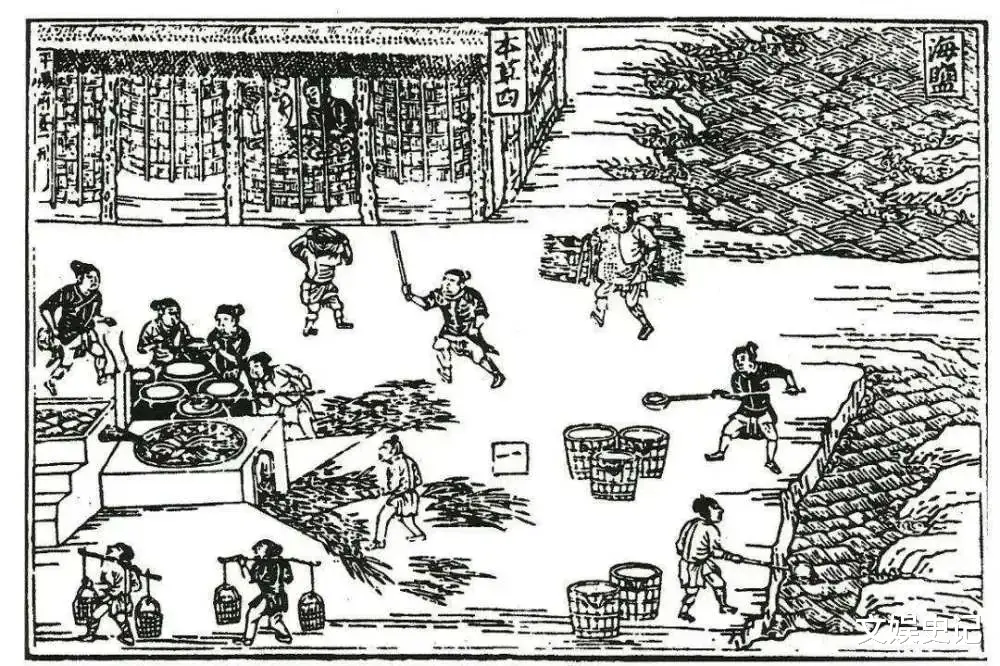

中華文明上下五千年來,我們普遍被稱之爲農耕民族。雖然不同的曆史時期對待各個行業有所側重,但農業作爲根本的地位無法撼動。齊文化裏面對待農桑也很重視,但對于農業之外的工商業更加重視。從齊國建立之初一直到田氏代齊,農業與工商業一直是齊頭並進發展的。

齊國具有重視工商業的優良傳統。姜太公建齊之初就提出“通商工之業,便魚鹽之利。”待至春秋時代,齊桓公成爲五霸之首得益于管仲的輔佐。而管仲本身對商業非常精通。他繼承了姜太公工商富國的思維,把發展工商業當做齊國強盛的重要舉措。他把齊國居民劃分成四個階層:“士農工商”,稱之爲國家的柱石。由此可知,管仲的策略是把四個階層同等看待,沒有這個重要那個不重要的分別,而我們普遍所說的“以農爲本”,在齊國則是以“士農工商”爲本。

各個行業和階層都不能偏廢。

在齊國,從事工商業的人有專門的居住地,並設有管理人員。工商業者可以不服兵役,以便讓他們專心經營。齊國有魚鹽之利,礦物資源也很豐富,管仲實行了“官山海”政策,除了官方壟斷食鹽、礦産的經營之外,也把一部分經營權交給商人,實行官民合作的方式。這樣就大大擴展了商人的積極性,活躍了資本,增加了財政收入。與此同時,齊國還積極發展家庭手工業,尤其表現在桑蠶養殖、紡織方面。齊國規定,能夠保證桑蠶不生病者獎勵黃金一斤。換言之,齊國鼓勵家庭商業發展方面給予實實在在的獎勵,大大調動了從業者的積極性。

《漢書·食貨志》記載齊國民間紡織繁盛的景象:

冬,民既入,婦人同巷相從夜織……必相從者,所以省費燎火同巧拙而合習俗也。

冬天是農閑時節,居住在同一條街巷裏的婦女們相邀在一起紡織,之所以大家都積極響應,就在于一來可以節省燈火,二來可以相互學習紡織技術,久而久之形成習俗,大家共同促進。

可以說,齊國民間紡織業的興盛,爲齊國絲綢服裝銷售到其他諸侯國奠定了堅實基礎。齊纨魯缟成爲當時高檔絲織品的代名詞。富裕起來的齊國人不但“衣紋繡”,君主還把絲織品當做亭台樓榭甚至馬匹的裝飾物。“君之馬百乘,無不繡衣而食粟者。”“景公……紋繡披台榭。”

除了鼓勵工商業外,齊國在管理方面也有很多好的服務。比如“關市譏而不征”,商人攜帶貨物過關時只檢查而不征收稅賦;再比如爲了吸引其他諸侯國的客商,專門爲商人修建賓舍,根據商人所帶馬匹數量提供相應的服務。三是注重收集各個諸侯國的商業情報,“監其上下之所好。”

工商業的繁榮爲齊國積蓄了大量財富,是齊桓公成爲五霸之首的基礎。而齊國對魯、楚等國發動的貿易戰堪稱經典。魯國盛産绨布,于是管仲鼓勵齊國百姓穿绨布做的衣服,這導致魯國绨布價格飛漲,爲了獲取利益,魯國民衆放棄農耕從事绨布紡織,然而管仲突然下令禁止采購绨布,魯國绨布價格下跌,無人問津,農田荒蕪糧食匮乏,于是魯國只得向齊國俯首稱臣。

對待楚國發動的貿易戰也是如此。楚國盛産鹿,齊國大量購買,待至楚人放棄農耕大量捕鹿獲利,管仲忽然下令禁止采購楚國的鹿,楚國田地荒蕪,糧食匮乏,于是“楚人降齊者十分之四。”

田氏代齊之後,齊國的工商業得到極大發展。表現在齊國工商業管理方面十分成熟。制定了《市法》,對市場經營者進行專業管理、征收稅賦、維護秩序等等。市場管理已經規範化、制度化。

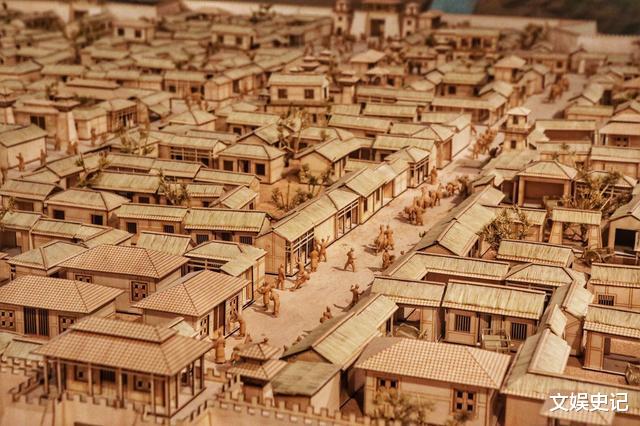

可以說,從齊國建立之初到秦滅齊國,800多年時間裏,齊國雖然經曆很多對內對外征戰,甚至一度被燕國攻打到幾乎滅國地步,但是從總體上來看,重視工商業,經濟相對于其他諸侯國而言較爲發達,居民相對富裕,也是齊國的一個很大特征。戰國時期的 “臨淄之中七萬戶,居民甚富而實,其民無不吹竽、鼓瑟、擊築、彈琴、鬥雞、走犬……臨淄之途,舉袂成幕、揮汗如雨……”雖有誇張成分,但也應基于事實。待至西漢時期,臨淄之富仍不減當年,“人衆殷,巨于長安。”可知,幾百年重視工商業的發展,讓臨淄成爲海岱間的一大都會。

從以上可知,假如齊國統一中國,這種重視工商業的風氣推行到全國,應該是一番全新的景象。

第二,百家爭鳴的學術盛景

齊魯大地普遍認爲思維保守。但齊國獨獨發展出稷下學宮,百家爭鳴,爲中華古典文化的發展奠定了堅實基礎,不能不說是一個特例。我想其原因:首先是兩種文化相互碰撞的結果,周文化來自于內陸,重視農耕與禮制,夷文化發源于東部沿海,具有開闊的海洋思維,齊國所處的膠東半島是海洋文化與大陸文化的交彙處。頗有意思的另一個例子是古希臘,作爲歐洲文化的重要發源地,希臘也是一個半島。我想,這種半島地域有利于新思維、新文化的誕生。

另外一個原因當然是齊國重視工商業,居民比較富裕,正如管仲所說:“倉廪實而知禮節,衣食足而知榮辱。”物質條件豐富了,自然就開始追求精神條件。《史記》記載齊國人的風俗是“寬緩豁達,而足智,好議論。”而這正是工商業興盛,市民意識濃厚,思維開闊的象征。

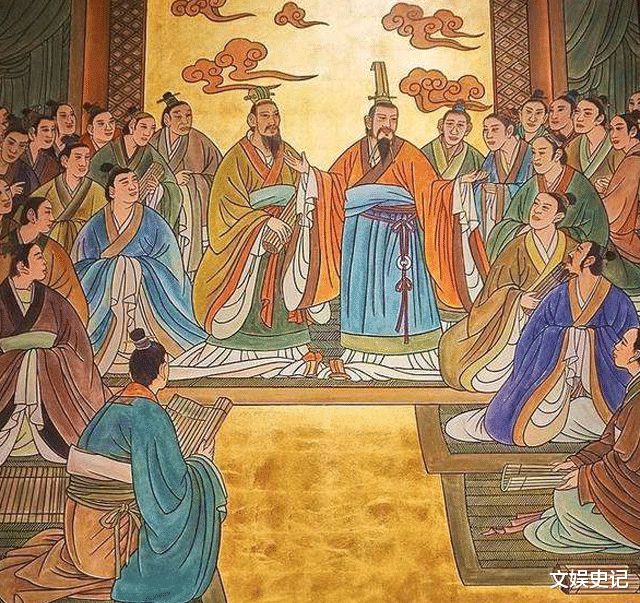

再一個原因,當然是齊國對知識分子的寬容態度。這是最主要的。從齊宣王在齊國稷門附近大興土木,建起規模宏大的稷下學宮開始,齊國王侯們爲了繼承霸業,“智囊團”的設立是必不可少的。尤其主要的是,稷下學宮的設立,是周王室衰微之時,舊有的思維意識已經不適應新形勢的發展,因此需要新學說來立論,從而達到齊王侯們意圖天下,建立封建制的需求。

齊國對稷下學宮的學士們給予很高的地位和物質條件。對于優秀的學士皆賜爲上大夫,允許他們“不治而議論”。在生活方面,比如孟子,出行時“車數十乘,從者數百人,以傳食諸侯。”正如郭沫若所說:“這些學者們得到了這種溫暖的保護,也真好像在春雨中的蘑菇一樣,盡量地簇生了起來。”試想,不愁吃不愁喝,讓你發表各種見解,學士們當然趨之若鹜了。

與齊國形成鮮明對照的是秦國。秦統一中國後,焚書坑儒,鉗制思想文化的發展,這個就不用多說了。

換言之,假如齊國統一中國,最起碼不會焚書坑儒,在學術文化上也應該會出現一個繁榮局面。

第三,相對于秦朝苛政的“原始民主”

在戰國七雄中,秦國和其他五國實行的是郡縣制。也即不再把獲取的領土分封給大夫,而是設置郡縣,郡縣任命令或丞,國君通過令丞等各級官吏牢牢控制地方。但齊國很特殊,實行的不是郡縣制而是五都制。也即把全國劃分爲五個部分,每個部分設置一個都,設立都大夫管理。

五都制應源于春秋時期管仲創立的“五屬制”。當時管仲把齊國劃分爲五屬,每個屬設立大夫管理,屬大夫平時在各自管理的屬工作,只是每年正月到國都向齊國君主述職。從五屬制到五都制,可見齊國雖經曆姜齊與田齊兩部分,齊國的制度一直比較好地延續下來。五都的每個都有較大的自主權,五都有各自管理的軍隊。比如《左傳》記載:齊國征伐燕國時,“起五都之兵”。相對于秦國的郡縣制,五都制有優勢也有缺陷,單獨從軍事上來說,優勢是各個都屬保持完整性,比如燕伐齊國,連下七十余城,唯即墨和莒沒有被攻克,據專家考證,即墨和莒都屬于齊國的五都,後來田單實行反間計,依靠即墨和莒的兵馬打敗了燕國,可見五都制也有優勢。缺陷當然也是很明顯的,假如軍隊不集中,面對大型的攻戰就很難發揮作用。

應該說,無論郡縣制還是五都制,都是建立在法度之上的。但秦法與齊法還是有很大不同。齊法源自大舜時期伯夷制定的“五刑”。“伯夷降典,折民惟則。”也就是說,伯夷制定了法典,按照法典判斷百姓的爭端。周穆王時期,因周室衰微,因此命令呂侯按照伯夷、太公遺則修制法典,因命之爲《呂刑》。春秋時代,管仲又在《呂刑》的基礎上加上自己的法度思想。

因此,齊國一直延續《呂刑》的法則。

《呂刑》的基本原則是“先禮後法”。也即先從禮制角度對人進行教化,體現道德寬容的一面,其後再從刑罰角度進行判決。慎罰、慎刑,是齊國法度思維的特點。而這也是與秦法的不同之處。商鞅變法是秦國法治的重要手段,強調連坐制度、輕罪重罰,對黎民百姓的限制非常嚴苛。

揚雄在《解嘲》中評價道:“《呂刑》靡敝,秦法酷烈。”鮮明地指出齊法與秦法的不同之處。

由此可見,在戰國七雄中,秦國與齊國在制度、法治方面都很有典型性,也可以說很有“對照性”。秦國強調的是大一統觀念,實行的是嚴刑峻法;齊國的管理模式比較分散、輕柔。比如有一次齊國君主到海上遊覽,幾個月不理政事,但齊國依舊運轉地很好。這就是五都制的優勢。

秦國強調從“國”的方面來考慮問題,齊國則強調從“民”的角度來考慮問題。管仲的民本思維以及法度思維可謂很先進,強調無論國君還是民衆,都要從屬于法度。法不是隨便制定的,而是要遵守規律,規律分兩部分,一是天道也即客觀規律,二是人道也即人性規律,法度力圖追求二者的平衡。而稷下學宮百家爭鳴的盛景,孟子強調的“民爲貴、社稷次之,君爲輕”的觀點,在田齊時代也得到很好的實行,比如采用“小鬥進大鬥出”的策略很快籠絡了民衆。

有學者聲稱,齊國采用的五都制、具有樸素民本思維的法度觀念,類似于古希臘的城邦制,也可以說具有“原始民主”的一面。與秦國的郡縣制、嚴刑峻法形成鮮明的對照。換言之,假如先秦時代齊國統一了中國,曆史有沒有可能會出現另一番景象呢?這是值得思索與想象的。

03

假如齊國統一了中國,也可能會出現3大弊端

經過以上分析我們可知,“齊國模式”與“秦國模式”確實不一樣。秦國模式應該說很成功,畢竟秦始皇統一了中國,成爲千古一帝;而齊國模式也應該說是成功的,最先成爲五霸之首,雖然經曆姜齊和田齊兩個階段,但其制度模式和治理模式一直延續下來,齊國工商業發達、居民富裕,學術文化興盛、百家爭鳴。秦滅六國,齊國是最後一個滅亡的,前後延續800多年。

但是,秦國和齊國也各有缺陷。秦國的缺陷是法度太嚴苛,比如秦始皇修建各種大型工程:北築長城,南伐嶺南,建造龐大的阿旁宮,修建巨大的陵墓,耗費大量金錢派遣徐福等人海外尋仙,建造馳道……這些工程都需要幾千幾十萬甚至上百萬的人力,給百姓造成了沉重負擔,因此十幾年後便烽煙四起。齊國的缺陷自然也很明顯,其實所謂的3大優勢,也可以說是3大弊端。

第一,如果不重視農耕,過于發展工商業,養活這麽多人口確實是個難題。

第二,百家爭鳴的學術氛圍不利于思維統一。

第三,“原始民主”不適合國家大一統的觀念。

曆史最終選擇秦國統一中國而不是齊國,是曆史發展的必然性,也說明齊國制度有很大弊端。

總結

總之,在齊與秦兩種模式之間,既不能完全用秦制,也不能完全用齊制,二者取長補短才是可持續的。