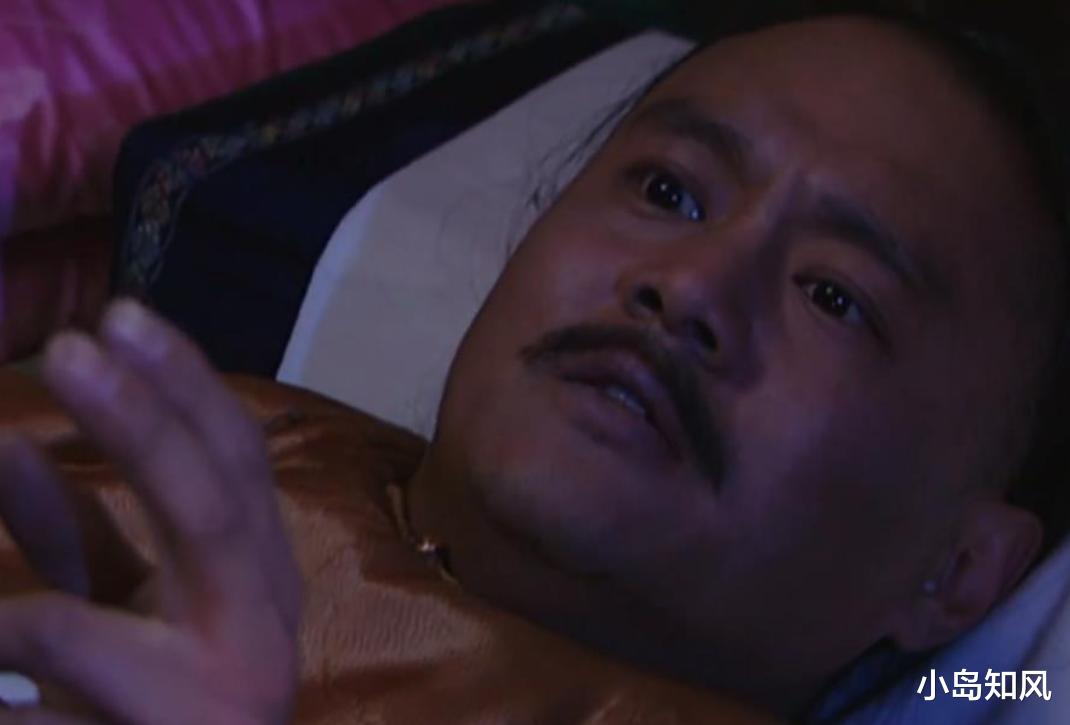

雍正八年(1730年),康熙皇帝第十三子怡親王胤祥病重去世,胤祥是雍正皇帝最爲信任和喜愛的弟弟,他對雍正助力極大,因此他去世後,雍正悲痛萬分,甚至哭出了血淚。

在雍正繼位後,雍正的兄弟們都爲了避諱而改名爲“允”字輩,胤祥也不例外,在胤祥去世後,雍正特意不讓胤祥避諱皇帝名諱而以本名下葬,胤祥也成了清朝曆史上唯一不用避諱皇帝名諱的王公大臣。

在胤祥去世後,雍正還下旨讓胤祥生前寵愛的第七子弘曉繼承了怡親王爵位,並賜予怡親王爵位世襲罔替的鐵帽子王待遇,因此胤祥的怡親王爵位也就成了清朝曆史上第九位鐵帽子王。

這些都是了解清朝曆史的人都知道的事,但是鮮爲人知的是雍正在賜予怡親王家族世襲罔替待遇的同時,還加封了胤祥第四子弘晈爲甯郡王,而甯郡王與怡親王一樣享有世襲罔替的鐵帽子王待遇。雍正在聖旨中曾明確交代:凡朕加于吾弟(指胤祥)之恩典,後代子孫不得任意稍減。

即便雍正如此交代,但是到了乾隆時期,弘晈的甯郡王爵位還是被褫奪了世襲罔替待遇,因此也就很少人知道實際上當初雍正是賜予了胤祥家族兩個鐵帽子王。下面就來說說乾隆爲何要違背雍正的意願,褫奪了堂弟弘晈的世襲罔替待遇。

胤祥一生共有九個兒子,但是真正活到長大成人的只有四個兒子,分別是長子弘昌、三子弘暾、四子弘晈以及七子弘曉,這四個兒子中弘暾、弘晈、弘曉皆是胤祥的嫡福晉兆佳氏所生,屬于是嫡子。

在清朝通常親王家族繼承爵位的子嗣都是長子或者嫡子,最好的選擇是嫡長子,但如果長子並非嫡子,一般都會挑選最年長的嫡子繼位。

所以繼承胤祥爵位的人本來應該是第三子弘暾,胤祥也確實很喜愛弘暾,而由于胤祥的喜愛,雍正對弘暾也很喜愛,特意把大學士馬齊的孫女富察氏賜婚給了弘暾,結果雍正六年(1728年)時,年僅19歲的弘暾還沒有結婚就英年早逝了。

本來弘暾去世,長子弘昌也有機會繼承胤祥的爵位,但是弘昌自幼不被胤祥所喜愛,原因很簡單,弘昌與康熙的廢太子胤礽家族關系比較親密,弘昌生母是胤祥的側福晉瓜爾佳氏,而胤祥的側福晉瓜爾佳氏與胤礽的太子妃瓜爾佳氏屬同族姐妹,因此關系弘昌與胤礽家族關系一直都比較親密。

可是胤祥與胤礽兄弟之間卻很不和睦,這就是因爲胤祥生母是敏妃章佳氏家族出身低微,且章佳氏還去世的比較早,因此胤礽十分看不起胤祥,二人兄弟之間很不和睦。

再加上雍正繼位之後,對胤礽家族一直都比較敏感提防,所以胤祥很反對弘昌與胤礽家族交往過密,爲此胤祥特意把弘昌圈禁于怡親王府內,不讓他離開怡親王府半步。這樣一來弘昌也就沒有資格繼承胤祥的爵位了。

既然弘昌和弘暾都不能繼承怡親王爵位,那麽按照繼承順序來說,應該由弘晈繼承怡親王爵位了,不過弘晈也沒能繼承爵位,那就是胤祥同樣也不喜歡他。

史料中沒有詳細記載胤祥如何不喜歡弘晈,但是與之形成鮮明對比的是胤祥十分喜愛年幼的兒子弘曉,雖然弘曉年幼,但成熟穩重且勤奮好學,因此每當雍正詢問家事時,胤祥對雍正誇贊最多的就是幼子弘曉,于是雍正也就明白胤祥喜愛弘曉了。

在胤祥去世後,雍正不想違背胤祥生前的意願,因此他沒有選擇年長的弘昌和弘晈繼承怡親王爵位,而是特意命當時年僅9歲的弘曉繼承了怡親王爵位。

但是雍正爲了安撫弘昌和弘晈,先是下旨釋放弘昌,不許他再被圈禁在怡親王府,並加封弘昌爲多羅貝勒,讓他分家搬出怡親王府。然後雍正又加封弘晈爲甯郡王,特意看在胤祥的面上又賜予弘晈世襲罔替甯郡王的待遇。

就這樣胤祥的三個兒子有兩個獲得鐵帽子王待遇,一個獲得貝勒爵位,可以說雍正對待胤祥是非常好,簡直是不吝賞賜。

胤祥去世後,雍正釋放了弘昌還封他爲貝勒,這一下可讓弘昌放飛自我了,于是他恢複自由之後,第一件事就是與胤礽家族交往又親密起來。

在胤祥生前就曾說過“若不對弘昌嚴加約束,將來其必敗吾家”之話,果然,胤祥很了解兒子,弘昌確實差點把胤祥一脈都坑慘了。

弘昌主要是與胤礽的長子弘晳交往親密,弘晳的年紀很大,他是康熙所有孫子中年紀最長的,他僅比胤祥小8歲,由于是長孫,因此他自幼就受到康熙的喜愛,康熙一直把他親自撫育在宮廷中。

雖然康熙十分痛恨胤礽的不爭氣,但是對長孫弘晳卻很是喜愛和疼愛,在二廢太子胤礽之時,康熙曾對朝鮮使者說過“弘皙頗賢,難于廢立允礽”,康熙這意思就是說弘晳很不錯,所以讓他難以決定是否要廢除胤礽的太子之位。

這些說明康熙一度有想隔輩傳位的想法,想通過傳位給胤礽,再傳位給弘晳。雖然最終康熙打消了這個想法,但他在臨終前依舊在爲弘晳著想,他爲了避免弘晳受到繼任者的敏感猜忌,特意把弘晳安排到了京郊的鄭各家莊修建府邸安置,並且還在遺诏中特意叮囑雍正一定要封弘晳爲王爵。

所以雍正繼位之後按照康熙的遺囑交代,冊封了弘晳爲理郡王,這一時期雍正也對弘晳表現出了十分關愛,弘晳爲了感激雍正,特意改口稱其爲皇父。而雍正雖然名義上給弘晳加派了護衛,實際上則是監視他,但是至少雍正在表面上顯得十分關心和疼愛弘晳,並且雍正也是十分認可弘晳,雍正曾給大臣恢複奏折時,稱自己諸子侄中就屬弘晳頗爲賢能,可見雍正對弘晳評價有多高。

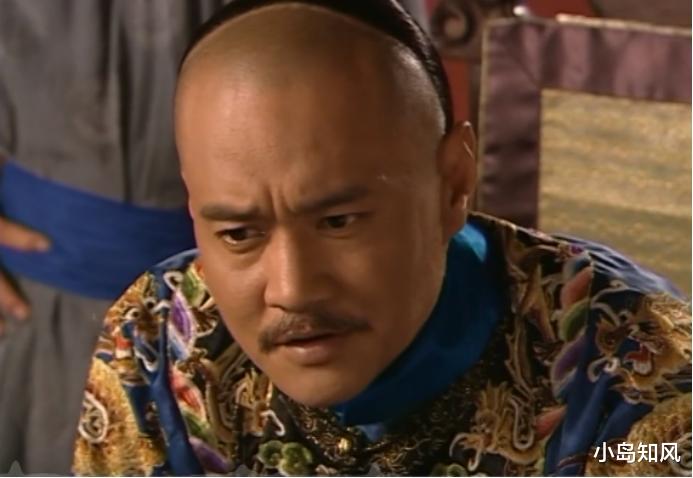

雍正去世後,乾隆繼位,相比于雍正對待皇室宗親比較嚴酷,乾隆則是比較寬仁,尤其是對待當初參與爭位的康熙的兒子們,乾隆都給予了翻案和赦免,他在繼位之初就赦免了被雍正圈禁十多年的康熙第十子胤誐和第十四子胤禵。

隨著乾隆特赦了胤誐和胤禵,一時之間在皇室宗親內引起了比較大的反響,皇室宗親都認爲乾隆與雍正不同,是寬仁厚義的好皇帝,常年處于雍正高壓之下的皇室宗親大多松了一口氣。

而乾隆繼位不久還特意召弘晳入宮暢敘親情,乾隆就治理國家等方面征詢了弘晳的意見,在乾隆這種舒緩和諧的態度之下,弘晳也就放松下來,他不再像雍正時期那麽緊張,他開始隨意起來,並且與很多皇室宗親交往也越來越親密。

要知道弘晳的身份十分敏感,他是廢太子胤礽長子,還曾經十分受康熙喜愛,他也算是皇室內部繼承皇位的人選之一,所以他的身份很敏感。在雍正時期,由于雍正好猜忌,對皇室宗親都比較殘酷,因此很多皇室宗親包括弘晳本人都比較小心謹慎,他們之間不敢過分交往親密,而乾隆登基後一改雍正的嚴酷,于是弘晳與各皇室宗親之間的關系交往也就越發親密起來。

也是在這期間弘昌與弘晳關系越發親密,二人走動也越發頻繁,而且不僅二人走動親密,在弘昌的帶動下弘晈也與弘晳走的很親近,保持了比較親密的關系,同時還有康熙的第十六子莊親王胤祿由于年紀與他們相仿,也與他們走的比較親密。

他們走的越發親近,慢慢的就開始互相吐槽對朝廷的不滿,自己受的委屈,弘晳自然是自認爲自己是康熙的長孫,還曾受康熙喜愛,卻最終與皇位失之交臂;而弘昌則是吐槽對父親胤祥的不滿;弘晈則是認爲自己沒能繼承怡親王爵位,反而讓爵位落到了弟弟身上;胤祿是吐槽對乾隆的不滿,胤祿當初本是雍正安排給乾隆的顧命王大臣之一,但是乾隆想獨掌乾坤就逐漸將他們這些顧命大臣排斥出去,胤祿作爲叔叔自然不太滿意了。

其實想一想弘晈肯定是會不滿,甯郡王爵位本來雍正在胤祥在世時就想賜給其家族,當時雍正就想賜給弘晈,讓胤祥的兩個嫡子都能獲封王爵,可是胤祥謙遜,堅決推辭。本來弘晈以爲最後怡親王爵位能落到自己身上,結果他作爲弘曉的哥哥卻只得了一個當初父親胤祥堅決推辭的郡王爵位,而弘曉卻得了怡親王爵位,他自然心裏不會平衡了。

于是他們這些對社會不滿的皇室宗親整天聚在一起吐槽,尤其是胤祿還有輔政王的身份,這如何能不引起乾隆的警惕。

于是在乾隆四年(1739年)時,乾隆爲了鞏固皇位,他以雷霆之勢迅速對弘晳等人進行了打擊,弘晳被乾隆直接抓捕入獄,在沒有實質性的證據情況下,乾隆直接把弘晳定爲謀逆之案,將弘晳褫奪爵位、削除宗籍並改名爲四十六(弘晳時年四十六歲)圈禁于景山東菓園中,弘晳被圈禁三年後,于乾隆七年(1742年)抑郁去世,終年49歲。

雖然弘晳逆案並沒有實質性的證據,但是乾隆也得懲戒敲打這些皇室宗親一番,弘晳都已經被折磨的如此了,況且弘昌和弘晈還有胤祿了,乾隆以三人與弘晳“來往詭秘”爲罪名對三人進行了不同程度的處罰。

胤祿被乾隆剝奪了輔政王的權力,乾隆讓胤祿在家閉門思過,乾隆本來就忌憚胤祿有輔政王身份,再加上當初雍正留下的顧命大臣中康熙第十七子胤禮英年早逝,以皇叔胤祿最爲尊崇,所以乾隆必須對胤祿進行打壓,正好借著弘晳逆案,乾隆就褫奪了胤祿的一切權力。

本來乾隆就比較忌憚怡親王一脈出了一個親王、一個郡王外加一個貝勒,于是乾隆借此機會直接削除了弘昌的貝勒爵位,貶他爲閑散宗室。

而弘晈的甯郡王爵位由于是雍正親封,加之弘晈與弘晳的關系沒有弘昌與弘晳那麽親近,因此乾隆沒有削除弘晈的甯郡王爵位,不過乾隆卻爲此削除了雍正加恩給弘晈的世襲罔替待遇,也就是弘晈家族後人不能再世代繼承甯郡王爵位,就這樣弘晈的甯郡王世襲罔替的待遇被乾隆褫奪了。

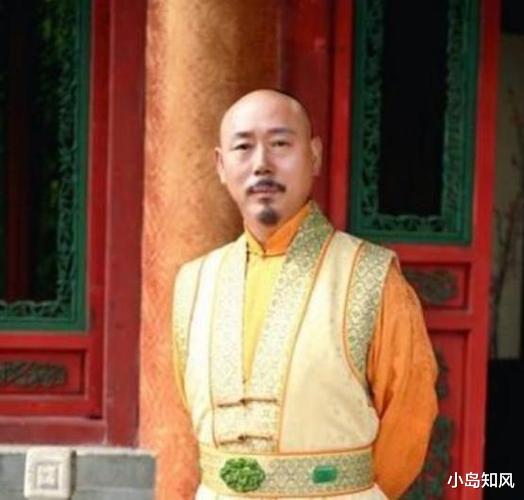

弘晈遭受乾隆如此打擊之後,從此心灰意冷,他開始遠離政壇,整天在家中養菊消遣,除了養花之外,他還喜歡制作精美折扇,取名爲東園扇,後來他制作的折扇在京城王公貴族中頗受歡迎,一度引來京城名流和讀書人的爭相購買。

乾隆二十九年(1764年)時,弘晈去世,終年52歲,也算是壽終正寢了,乾隆這時候也原諒了他,給他上谥號爲“良”,也算是一個美谥了。

而眼看著弘昌和弘晈都受到了乾隆如此處罰,胤祥的小兒子弘曉最後也害怕了,弘曉在乾隆時期老老實實夾起尾巴做人,最終保住了怡親王世襲罔替的鐵帽子王待遇。

不過弘曉的五世孫載垣在晚清時期由于與慈禧太後爭權失敗,被慈禧賜死,慈禧曾一度短暫的廢除了怡親王爵位,最後慈禧恢複怡親王爵位後,改由弘晈的五世孫載敦承襲怡親王爵位,至此怡親王爵位傳承回到了弘晈一脈,如果弘晈泉下有知,也算是欣慰了。

所以弘晈其實是由于心裏不平衡,沒能繼承胤祥的怡親王爵位,所以跟弘晳就走的親近一些,這些失落的皇室成員互相發泄牢騷就被乾隆定成了謀逆,弘晈也因此失去了家族世襲罔替甯郡王爵位的待遇。

如果弘晈不這麽發牢騷,而是樂于接受現實認命的話,他也許就成了清朝曆史上第十位鐵帽子王了,乾隆也不會褫奪他的世襲罔替待遇,因此他算是咎由自取。

參考資料:《清史稿》、《清實錄》

文/小島知風

歡迎四海八方的朋友關注和點評!

乾隆還是讓甯郡王爵位多襲了一代