在21世紀以前,人們認爲探測器登陸月球是難度極高的操作,然而,進入21世紀後,中國嫦娥探月工程刷新了人們的認知,嫦娥三號、嫦娥四號、嫦娥五號三次登月次次成功,始終保持著100%的登月成功率,這是不是因爲科技的發展進步讓登月變得不再艱難?

嫦娥三號著陸器

嫦娥四號著陸器

嫦娥五號月面采樣作業

直到近些年,當其它國家進入登月賽道後,他們又一次刷新了人們的認知,印度、日本、俄羅斯、美國等,不論是昔日的航天強國,還是新興的航天大國,都接連在登月任務中翻車。

以色列創世紀號著陸器主發動機故障後撞擊月球

俄月球-25號著陸器在環月降軌階段撞擊月球

日本白兔-R著陸器燃料耗盡撞擊月球

除嫦娥系列探測器外,從以色列的創世紀號探測器開始算起到現在,有8次他國登月任務,其中只有印度的月船三號登月任務取得了圓滿成功,其它探測器大部分都是墜落月球表面,少數任務是跌跌撞撞地以非正常姿態著陸,通信失聯、動力故障、數據裝訂錯誤、傳感器故障……各類問題五花八門,即便是圓滿成功登月的月船三號也並不是那麽完美,因爲沒有過月夜設計,只在月球表面存活了十幾天。

在吸取月船二號登月失敗教訓後,印度月船三號終獲成功。

現在看來,不是登月變得容易,而是中國航天足夠優秀。

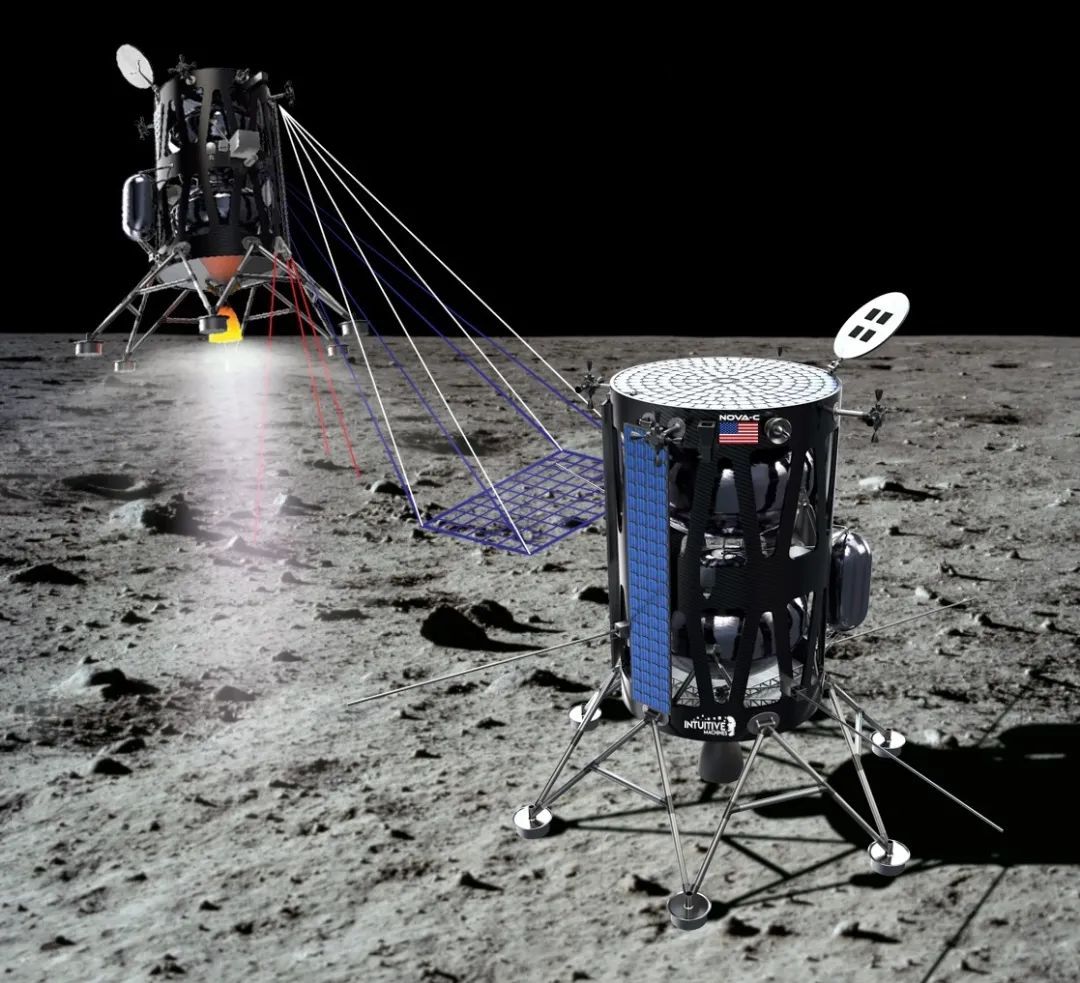

近日,美國又開始了進入21世紀以來的第二次登月任務嘗試(第一次未能進入環月軌道便失敗),這就是NASA賦予機器視覺商業航天公司的訂單項目——直覺機器任務一(IM-1)。

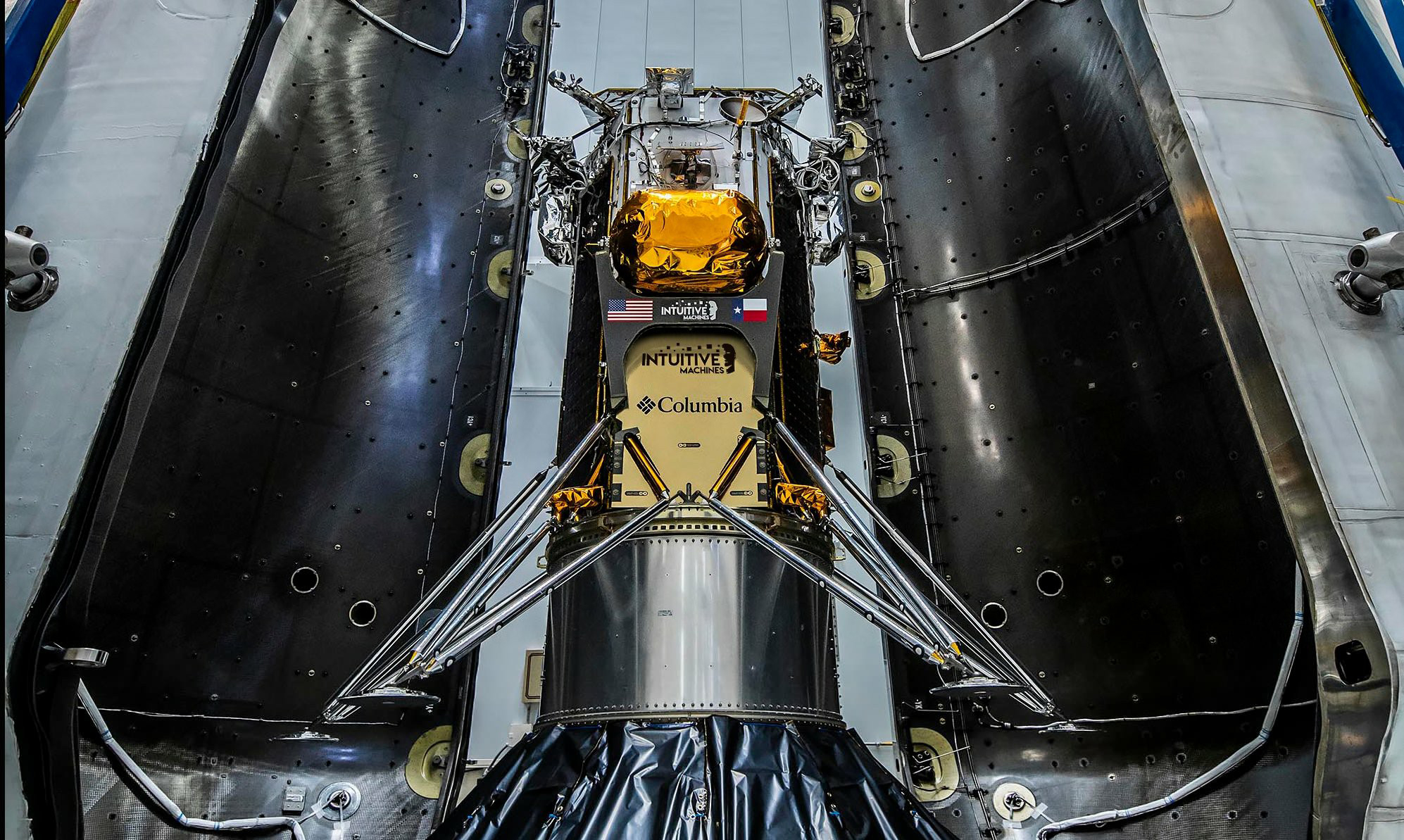

IM-1任務由該公司研制的“新星-C著陸器”承擔,該著陸器發射質量1.9噸,比嫦娥三號小了一噸多,但看起來卻很高大,因爲其外觀呈六邊形柱體,高度4.3米,直徑1.6米,配置6條著陸腿,能夠承運130公斤有效載荷至月球表面。

新星-C著陸器

新星-C著陸器與火箭末級分離畫面

新星-C著陸器拍攝火箭末級

此次登月任務有兩個特色,一是首次在地外天體登陸任務中使用低溫推進劑——液氧甲烷燃料,主發動機推力3100N,作爲對比,嫦娥系列著陸器配置的則是7500N變推力發動機。再就是首次登陸真正的月球南極區域,距離南極點約300公裏,在月球南極極圈以內。

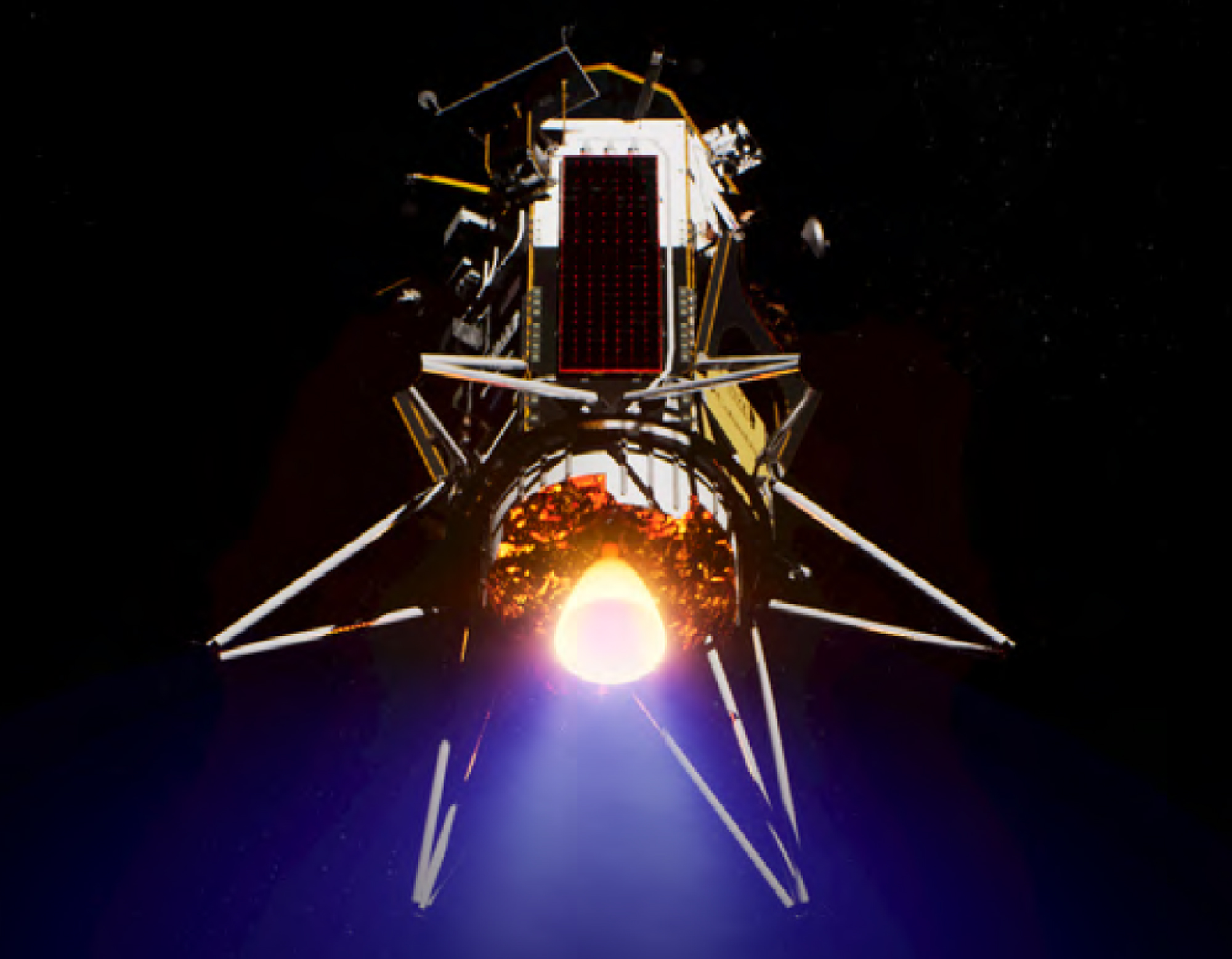

新星-C著陸器由SpaceX公司的獵鷹9號火箭發射入軌,于本周五上午7時11分執行動力下降動作,整個下降過程持續約1小時,比嫦娥系列的落月時間更長,隨後地面飛控團隊根據數據研判認爲,著陸器呈直立姿態成功著陸于月球表面既定著陸區。

假如新星-C著陸器成功登月,畫面就是這樣的。

當天,NASA負責人比爾·納爾遜就即興在社交平台上發布了一段祝賀詞,他說,今天,美國半個世紀以來首次重返月球,在25萬英裏航行的第八天,直覺機器公司一生中最精彩的一次著陸,IM-1真是一個壯舉,這對人類來說是多麽大的勝利啊,奧德修斯(IM-1)登上了月球。

對于深陷阿爾忒彌斯載人重返月球項目困境的比爾·納爾遜而言,新星-C著陸器成功登月確實是一劑強心針,畢竟此次任務也是阿爾忒彌斯載人重返月球計劃框架內的商業月球有效載荷服務計劃的一次重要的登月任務。至于“對人類來說是多麽大的勝利”,在嫦娥系列任務面前,這就有點自作多情了。

比爾·納爾遜

話說美國航天雖然實施過載人登月工程,但截至新星-C登月任務,美國航天從未掌握基于自主避障技術的地外天體登陸能力,實施載人登月任務時,是基于宇航員的手控操作降落實現障礙識別與規避,載人登月之前的無人登月,則是選擇大片開闊平坦區域盲降。

美國航天在火星登陸任務中也沒有末端避障設計,比如機遇號與勇氣號是氣囊緩沖,巧妙地逃避了自主避障技術需求,但氣囊緩沖是有重量限制的,比如好奇號與毅力號就無法使用氣囊緩沖,他們應用的是地形相對導航技術,這是利用衛星遙感圖像與探測器實拍圖像進行比對,進而解算彈道,瞄准著陸區,但依舊沒有末端避障技術,對于撞擊坑不是很多的火星而言,沒有自主避障技術可以勉強接受,但對于撞擊坑更爲密集分布的月球而言,那就是萬萬不行。

新星-C登月任務的結果反轉也很快,不到一天時間,在正式的任務發布會上,直覺機器公司首席執行官史蒂夫·奧特默斯披露,新星-C著陸器在月球表面卡住了一只腳,導致傾斜摔倒……但是,太陽能電池可以發電,而且能夠維持最低限度的通信功能。

官宣新星-C著陸器摔倒

也就是說,新星-C著陸器現在是橫臥在月球表面,無獨有偶的是,僅僅一個月前,日本SLIM探月智能著陸器也是非正常姿態登月,它的姿勢是“倒立”。

日本JAXA的SLIM探月智能著陸器

SLIM的躺平式著陸設計

日本SLIM探月智能著陸器並沒有嚴格意義上的著陸腿裝置,設計上就是利用側傾摔倒+緩沖吸能裝置進行躺平式登月,但也因爲動力故障導致接地速度過大,以致于形成倒立的姿態。

反觀新星-C著陸器不僅有腿,而且腿還很多,有6條,比一般著陸器的著陸腿還多出兩條腿。

SLIM與新星-C兩台著陸器之間的同病相憐

半個世紀前,蘇聯火星三號定義了地外天體軟著陸任務的成功標准,就是探測器登陸後,只要能和地球通信,就是還活著,也就是成功的軟著陸。按照這個標准,不論是倒立的日本SLIM,還是美國的新星-C也都算是成功登月了。

但對于向來以高標准要求著稱的國人而言,這當然不是成功,而是失敗。

雖然日本SLIM與美國新星-C都不算是圓滿成功,但就獲得的工程技術能力而言,日本航天的收獲還是更多一些。

要說日本SLIM探月智能著陸器還是很誇張的,在登月最後階段,兩台主發動機中的一台的噴管直接噴在了月面上(掉落月面),這種故障相當少見,即便如此,僅剩的一台主發動機還是將著陸器的下降速度控制在設計範圍內,因爲接地速度小,所以著陸器才沒有被徹底摔壞。

日本SLIM著陸器一台主發動機噴管掉落月面

之所以說日本航天的收獲更大,有兩方面原因,一方面是SLIM探月智能著陸器實現了高精度的著陸位置偏差控制,也就是“定點著陸”,實際著陸點相較于地面標稱著陸點僅偏差55米,這是地形相對導航技術的成功,成功驗證了著陸器搭載的各類傳感器。另一方面,在以倒立姿態著陸後,著陸器搭載的探測載荷還能工作,還能將數據回傳地球,甚至登陸月面前分離釋放的兩台可以進行自主月面移動的小型探測器也成功工作了,還實現了對著陸器的影像拍攝任務。

SLIM基于圖像匹配的地形相對導航技術演示動圖

反觀美國直覺機器公司的新星-C著陸器,不論是登月途中的軌迹控制,還是登月後的表現都不如日本SLIM探月智能著陸器。

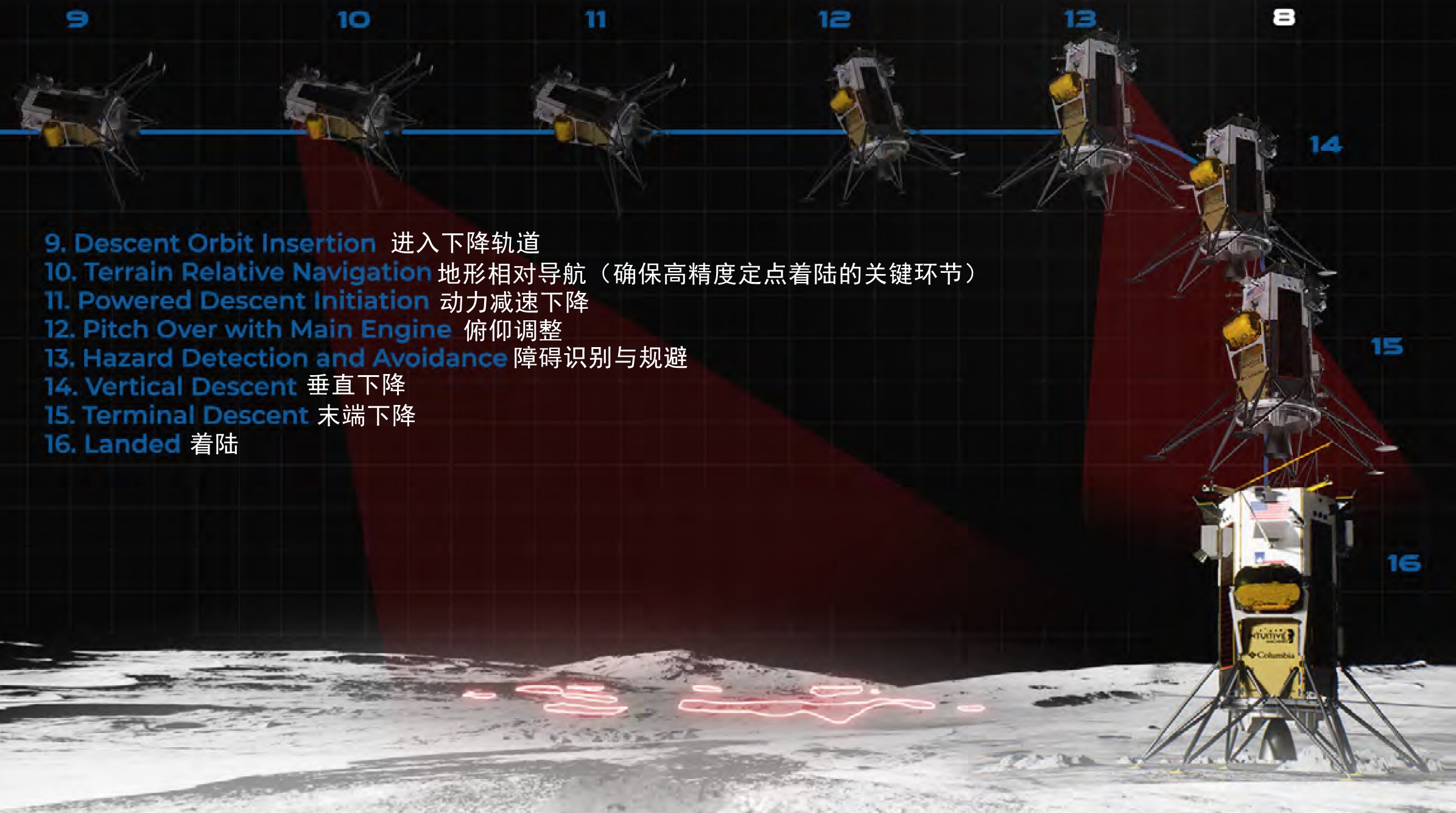

新星-C著陸器也應用了基于地形相對導航的高精度定點著陸技術,但是在下降過程中就出現了激光測距儀故障,不得不將測距任務交給NASA蘭利研究中心研制並配置在著陸器上的一台試驗載荷“激光雷達”。

由NASA提供,安裝在新星-C著陸器上的激光雷達。

這台激光雷達的主責是在著陸末端爲著陸器識別月面障礙物,並選定安全著陸點,但是這台載荷的測距測速功能是有高度範圍限制的,所以在下降過程中只能作爲主導航系統的備份載荷。

不知道激光測距儀故障有沒有影響到新星-C著陸器的登月位置精度控制,既然讓備份上馬,大概率是影響到了。

探測器獲取與著陸點之間的距離、與月面之間的高度,以及探測器自身的速度、姿態等數據,是實現高精度著陸的前提,這些就是探測器的眼睛,沒有這些數據,或者數據出現較大的偏差錯誤,都必將導致登月失敗。

新星-C著陸器的著陸動作分解

登月過程中不僅出現了傳感器故障,在登月任務的末端環節還有問題,著陸器最終傾倒也和速度控制有關,直覺機器公司首席執行官史蒂夫·奧特默斯說,著陸器的最後下降速度原本應該是每秒約2米,但實際下降速度大約是這個速度的三倍,而且還有大約每秒2米的橫向運動。

首先設計阈值就不高,要知道嫦娥系列著陸器可以適應每秒約3至4米的下降速度,很多朋友看到新星-C著陸器的實際外觀都覺得它的重心太高了,這也許就是其下降速度阈值較低的原因之一。

新星-C著陸器實物實拍

另外還有約2米的橫向速度,這對于正常的著陸任務是不應該的,因爲在著陸末端都是瞄准著陸點垂直降落,不應該再有過大的橫向速度。

十年前,嫦娥三號緩速下降段實拍,畫面有加速。

爲什麽新星-C著陸器的著陸腿會被卡住,進而摔倒?

新星-C著陸器山寨了一款與十年前嫦娥三號著陸器相似功能的載荷,就是前文提到的由NASA提供的“激光雷達”。

我們的激光雷達有更准確的命名——激光三維成像敏感器。十年前,具備末端障礙機動規避能力的嫦娥三號終結了人造無人探測器盲降月球的曆史,這是具有世界領先水平的激光三維成像敏感器賦予的 “機器視覺”。

當嫦娥三號抵達距月面100米高度時會執行懸停操作,激光三維成像敏感器配合測距敏感器工作,可以在3秒時間內對著陸器下方月面區域進行激光掃描,並根據坡度、高度等信息,快速選定安全著陸點,此項技術是助力嫦娥系列登月任務三戰三捷的關鍵核心技術。

國産激光三維成像敏感器

十年後的美國新星-C著陸器也首次配置了激光雷達,但爲什麽我們一舉成功,他們則是一敗塗地呢?

新星-C著陸器的激光雷達工作效果示意圖

什麽“著陸腿被卡住”,這只是浮于表面的借口。

實際情況有兩種可能:

一種可能是,激光雷達成功選定了安全著陸點,但由于著陸器下降速度過快,沒有時間進行機動規避,所以在有橫向速度的情況下落月了。

另一種可能是,激光雷達工況不佳,未能完全識別月面障礙,導致著陸器傾倒。

話說回來,事實上,激光雷達設想最早由美國提出,但卻由中國率先實現,十年之後,我們的激光三維成像技術早已爐火純青,他們還在跌跌撞撞地測試,這就是差距,而且差距還在持續拉大。

嫦娥三號與新星-C這兩台著陸器也體現了兩國不同的發展路線,美國過于迷信商業航天,將資金分散投資給大大小小的各類商業航天公司,他們認爲這可以激發創新活力,然而創新也是需要在繼承中發展,否則參與其中的各家公司都從頭開始,要付出的總成本是巨量的,對于這一點NASA不是沒有認識,否則新星-C著陸器中也不會有NASA的傳感器載荷。

但是NASA在沒有獲得主導項目成功的前提下,它所能提供的載荷先進性與可靠性都必將大打折扣。

嫦娥五號實現人類首次地外天體環繞軌道無人自主交會對接

反觀我們,走的則是一條先集中力量辦大事,通過嫦娥系列任務擁有了一大批成熟可靠的貨架産品與技術,在這個基礎上再去推進深空探測領域的商業航天事業,就能少走很多彎路,能提供的各類資源也會更多,更有保障。

沒有好萊塢登不上的月球

小編你這讓外國舔才們情何以堪[呲牙笑]

我國要防止美國佬偷我國的技術。

學我們是大概率的,美粉很積極,爲了不上菜單,拼命了,但是,爲美國預留了相關慢炖的菜,夠美喝一壺[呲牙笑]

美國人說了,他的激光雷達眼罩,忘記拆下來了,所以還是瞎子,還是盲降

寫得好[點贊]

好文章,內行!

美登月忘了上美國佬了,怕了嗎,那弄個小日本上去墊一下也不會卡住的。

還以爲這次成功了,沒想到又是99%的成功

畫虎不成反類犬[笑著哭][笑著哭]

商業航天要賺錢,成本可能更高

壯年能當衆表演‘挂輪’,老年連站著放水都成了奢望!黴果發黴了就割以永治吧…[笑著哭]