文|格瓦拉同志

漢武帝劉徹在位54年間(前141-前87年),憑借著祖父漢文帝、父親漢景帝兩代人留下的豐厚“家底”大展宏圖:對外,北擊匈奴,南滅百越,東並朝鮮,西通西域、西南夷,使漢朝的版圖得到極大地擴充;對內,加強中央集權,削弱諸侯勢力,廢黜百家、獨尊儒術,又實行鹽鐵官營、幣制改革,都對後世産生深遠影響。由于漢武帝取得的成就非凡,因而被後世稱爲“千古一帝”。

漢武帝畫像

正因爲漢武帝在開疆拓土、溝通中西、創設制度等方面的“豐功偉績”,所以很多國人對他頂禮膜拜,在他們眼中,那是一個中國空前偉大強盛、自豪自信的時期,在不吝贊美之余,長恨此生不能生活在那個“雖遠必誅”的時代。然而,站在當時人的角度來看,生活在漢武帝時期,不管貴賤貧富,都沒有多少活路可言,那真是一個令人苦不堪言的壞時代。

這絕非筆者胡說八道,而是有其曆史依據。例如,按照東漢史學家班固所著《漢書·貢禹傳》的記載,漢武帝統治期間,各地都長期存在過“生子辄殺”的慘劇,也就是說嬰兒剛一出生就要被父母以各種辦法弄死,並且這種現象很普遍。那麽問題來了,既然漢武帝時期被後世吹噓爲“光榮而偉大”的時代,當時爲何各地會頻繁上演“生子辄殺”的慘劇?

漢武帝時期對外戰爭形勢圖

“自禹在位,數言得失,書數十上。禹以爲古民亡賦算口錢,起武帝征伐四夷,重賦於民,民産子三歲則出口錢,故民重困,至於生子辄殺,甚可悲痛。宜令兒七歲去齒乃出口錢,年二十乃算”。見《漢書·卷七十二·王貢兩龔鮑傳》(注:“禹”即貢禹,漢成帝在位期間曾官至禦史大夫)。

一切,還要從漢武帝的橫征暴斂說起。

熟悉秦漢史的朋友都知道,在建國後的70多年間,漢朝的統治者們承秦末戰亂之弊,爲解決人口銳減、財政枯竭的大問題,實行與民生息、厲行節儉的國策,通過減免農業稅、裁兵歸農等措施,大力恢複社會生産。尤其是在文帝、景帝時期,“三十稅一”的制度保證了農業生産和人口生育的積極性,人口數量激增,大量荒田得以開發,社會呈現一片欣欣向榮的景象。

漢文帝畫像

生産上的繁榮景象,極大地充實了財政,使得國庫中出現大量盈余,其規模達到令人咋舌的程度。據《史記·平准書》記載:“漢興七十余年之間,國家無事,非遇水旱之災,民則人給家足,都鄙廪庾皆滿,而府庫余貨財,京師之錢累巨萬,貫朽而不可校,太倉之粟,陳陳相因,充溢露積于外,至腐敗不可食。”

正所謂“前人栽樹,後人乘涼”。好大喜功的漢武帝上台後,利用祖上留下的豐厚“家底”,不僅大修宮室、求仙封禅,還推行窮兵黩武、四處擴張的政策,幾乎連年對外作戰,使漢朝的版圖和威望都達到頂峰。然而,封建王朝都是以農立國,根本支撐不起頻繁大興土木和連年戰爭的巨額支出,結果沒幾年時間,漢朝龐大的財政盈余便被揮霍殆盡,並且還産生巨額虧空。

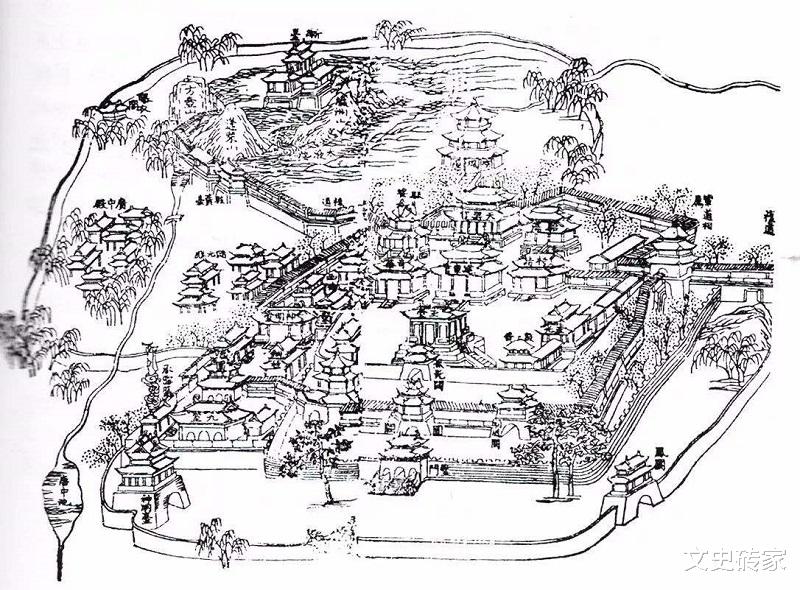

漢武帝時期修建的大型宮殿群-建章宮平面圖

面對著如滾雪球一般擴張的財政赤字,爲維持帝國運轉、皇帝的個人享受和繼續對外戰爭,現實迫切需要漢武帝加大對各階層,尤其是對民間的搜刮。綜合各種史料來看,漢武帝對于民間的搜刮真可謂竭澤而漁、不遺余力,具體到占帝國人口絕大多數的農民階層,便是大幅提升“口賦”的征稅標准。

“口賦”即人頭稅,分爲“口錢”和“算賦”兩種,征收對象分別是未成年人和成年人。漢朝初年,“口賦”的征收標准是:7-14歲的未成年人,每人每年須向國家繳納“口錢”20錢;14-56歲之間的成年人,每人每年須向國家繳納“算賦”40錢。然而,到了漢武帝時期,“口錢”起征的年齡下調到3歲,每人每年增至23錢;“算賦”的征收對象不變,但金額卻猛增至每人每年120錢,足足是先前的3倍!

漢朝農民驅使耕牛耕作版畫

根據史料記載,漢代的賦稅約有20多種名目,主要的是田稅和口賦,此外還有各種名目的徭役。雖然田稅稅率極低,但口賦和徭役卻很沉重,以至于景帝時期重臣晁錯在《論貴粟疏》中談到,當下一個五口之家的農戶,每年辛苦耕種一百畝,在年景好的時候也不過剛夠溫飽了,至于在災荒之年,難免會有流離之苦。

在寬徭薄賦的文景時期,農民辛苦忙碌一年,僅能過上溫飽生活,在他們手裏,一文錢恨不得都要掰成八文花。如今,農民們被漢武帝如此狠心地加稅,立時有種被抛入地獄的感覺。與此同時,由于大興土木或連年征戰,農村的丁壯大多淪爲官家的奴隸或戰爭的“炮灰”,從事農耕的多是老幼弱病之人,加稅在他們身上,無異于要斷絕他們的活路。

農民既拿不出錢來完稅,又輕易不敢造反,在衣食難以爲繼的困境下,除了自尋短見以外,便是拿家中的幼兒“出氣”,一出生便將他們無情抛棄或殺害。這一幕幕人間慘劇在各地頻頻發生,以至于到了漢元帝時期,禦史大夫貢禹在奏疏中不無沉痛地談及該問題,並懇請朝廷減輕賦役,將“口錢”的起征年齡提高到7歲,“算賦”起征年齡提高到20歲(見上文所引史料)。

漢武帝晚年懊悔自己的錯誤,但悔之晚矣

總之,由于窮奢極欲、窮兵黩武和橫征暴斂的“三管齊下”,到了漢武帝晚年,江山已被他搞得千瘡百孔,生計無著的農民掀起的暴動席卷海內,大有摧毀帝國的勢頭。此時,漢武帝才對自己的愚蠢政策感到懊悔,于是下令停止戰爭、減輕賦稅,意在緩解百姓的困苦。然而,這“德音”來的實在太晚,帝國已無可挽回地走向下坡路,再也沒能完全振興起來。

參考書目

司馬遷(西漢):《史記》,中華書局1982年版。

班固(東漢):《漢書》,中華書局1999年版。

司馬光(宋):《資治通鑒》,中華書局2015年版。