你會把演員和間諜這兩個身份聯系在一起嘛?

一個每天都要對外抛頭露面,一個又必須保持身份的神秘,兩個看似矛盾的身份如今卻同時並存在一個人身上。

然而正是這份意想不到的反差,幫助了這位偉大的革命鬥士完成了超過75年的隱伏,一直到他95歲去世,人們這才認識到這位陰影中的英雄。

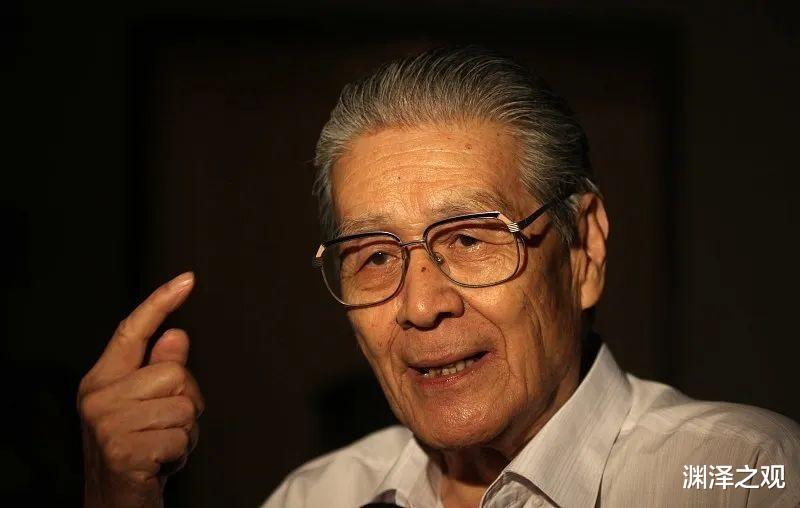

他就是藍天野,也可以叫他的本名——王潤森,一位無論再怎麽誇贊都不足言表的傳奇,一位用自己的一生去诠釋何爲報國的偉人。

2021年,黨和中央決定授予藍天野同志七一勳章,以彰顯他在中國話劇藝術領域所作出的突出貢獻。

許多讀者或許對這個名字並不太熟悉,然而當提到《封神榜》中的姜子牙時,我想很多人一下就能反應過來了。

90年代的《封神榜》幾乎火遍了祖國的大江南北,而仙風道骨的姜子牙道長更是其中的佼佼者。

天衣無縫的表演、精湛娴熟的台詞,全智全能的形象,太多要素組合在一起,才造就了這個堪稱前無古人後無來者的完美“姜子牙”。

只是令大家意想不到的是,其實這個栩栩如生的姜道長的形象,僅僅只是曆史長河中藍天野同志不值一提的小成就罷了。

他的精力都貢獻給了話劇,而他的熱愛則給了繪畫,至于他的一生,更是全心全意的交給了我們黨。

在話劇上,他是遠近聞名的大藝術家、大話劇家,是中國話劇藝術發展的領頭人之一。

一場話劇如何去排練,它的中心思想又該如何表達,主要人物如何突出,對話如何凝練美觀,這些今天習以爲常的知識,都是像藍老這樣的老同志在過去用一步一個腳印摸索出來的。

在繪畫上,他幾經波折,無數次中斷重來,從童年開始直到垂垂老矣,終成一代大師,其花鳥畫更是被奉爲一代經典。

而在這些頭銜榮譽的背後,藏著的是一顆赤誠的愛國心,一個假名甚至沿用了75年,一切只因黨在年輕時候交付給他的任務。

用藍天野老人家自己的話來說,“在這大半個世紀中,我因爲演戲而把繪畫扔下了,這是我的終生遺憾。”

事實上,即使在戲劇表演上已然成爲了一代宗師,但藍天野同志入話劇這一行可真的是全憑天意,充滿著命運的巧合。

1944年,彼時的中國還處在抗日戰爭階段,太多太多的有識之士,奮不顧身投身于這場宏偉史詩中,藍天野同志恰是其中之一,甚至在最開始的時候他還用的是自己的本名——王潤森。

那時候的年輕人基本都關注國事,他們的腦海裏幾乎沒有貪玩享樂的事情,國難當頭,每個人都想爲自己的祖國奉獻自己的力量。

有些的會選擇踏上戰場用槍與血去捍衛我們的中華民族,而有的學生也認爲要抗戰,須先激勵群衆。

曆經十余年的戰爭,很多國人早已喪失了獲勝的心,變得麻木與混沌,作爲青年人最先做的,就是重新激起大家的鬥志。

話劇,作爲一種有聲有動作的演出,它能帶給觀衆更深的感官刺激,更有效地去打動觀衆的心。

在受邀看完了同學們的一場話劇演出後,17歲的王潤森深深的被這種藝術形式震撼到了,毅然放棄了自己鍾愛並且堅持了至今十七載的畫道,投身于話劇的表演創作中。

那時候的表演很多時候藝術性並不明顯,反而滿溢著高尚的愛國情懷,王潤森更是用自己的全部空余時間去鑽研,什麽樣的動作、什麽樣的台詞、什麽樣的神態,才能真正地將這份赤誠之心傳遞給台下的觀衆。

1945年,抗戰勝利,而王潤森也成了當時小有名氣的話劇藝術家,正是在這一年,他決定加入中國共産黨。

對他來說,這裏是無數和自己一樣志同道合的同志,他們共同爲了建立新中國的偉大夢想而一起奮鬥。

因爲自身與國統區有一定關系的緣故,王潤森從此接受組織的安排開始了自己的地下工作,白天仍照舊進行文藝表演,晚上則化身情報人員秘密獲取國民黨的機密信息。

許多時候,王潤森甚至忙得完全找不到北,無論是搜集情報,亦或是排練話劇,這些都是極消磨時光的事情,每一件事情都不能出錯。

也正是在這時,王潤森的演技開始突飛猛進,畢竟此時的他才是真真正正的時時刻刻在表演中,戲裏戲外都是演戲,不僅要騙過觀衆,更要“騙”過朝夕相處的同事。

用當時的話叫,王潤森演什麽像什麽,甚至能把曆史人物演的活過來!

國統區的人民越發的喜愛這名富有天賦的話劇演員,而仗著自己的藝術家的身份,王潤森在國統區暢通無阻,並且多次化險爲夷。

畢竟誰會懷疑這個台上台下人盡皆知的大藝術家,居然會是共産黨的秘密間諜呢?

1948年,出于安全考慮,組織要求剛撤回解放區的王潤森改名換姓。

那一天,過去的王潤森同志死了,新生的是偉大的革命戰士——藍天野,這個臨時取的名字,他從此用了75年。

1952年,新中國成立後的藍天野進入了北京人民藝術劇院工作,成爲北京人民藝術劇院建院後的第一批主要演員。

他見證了中國話劇表演的從無到有,更是親身創作了無數脍炙人口的形象,在經典話劇《北京人》、《茶館》、《蔡文姬》中飾演了重要角色。

長達半個世紀的演藝生涯中,藍老主演了超過70余部話劇,其中1958年首映的《茶館》更是作爲經典中的經典,一直被人們津津樂道。

即使離休後,藍天野同志也一直在爲中國的話劇事業發光發熱,許多新生代的話劇演員都曾經接受過藍老的指點,其中包括我們熟悉的宋丹丹。

2011年,爲紀念建黨90周年,闊別話劇舞台19年之久、已然84歲高齡的藍老重排獻禮劇目《家》。

在隨後的數年裏,藍天野同志更是沒有放下戲劇藝術,不僅執導了瑞士劇作家迪倫·馬特的代表作《貴婦還鄉》,同時還去清華大學與同學面對面接觸,開展戲劇的講座。

“藝術是我的生命,我離不開舞台。”

然而實際上,話劇對藍老來說,始終是自己的工作,在他年輕的很長一段時間裏,是自己的使命和責任感催促著他堅持新中國的話劇事業,而不是自己的熱愛。

對藍老來說,這一生真正願意去挖空心思鑽研的,只有他珍視的繪畫藝術。

從牙牙學語開始,藍老就已經嘗試握住自己的畫筆開始創作了,小時候幾乎一切能入畫的東西統統都被他畫了各遍。

從村頭的鳥到溪水上的蛙,更少不了家裏的豬和田間的稻,沒有畫筆就用樹枝在地上描繪,有了筆和紙則更要珍惜。

並且因爲家處寺廟旁邊的緣故,每每村裏廟會之時就是藍老最開心的時分。

他從來不會要求自己的父母爲其買些什麽,只會央求在這個繡球的攤位前再多停一會吧,再多留一會,或許這個精美絕倫的繡球就能在自己的心中入畫了。

“我還常去戲園子,臉譜、戲裝、兵器都是我畫畫的對象;還自己畫過小人書、插圖、連環畫等等。”

從中可見藍天野同志對繪畫的極度癡迷。

1944年,藍老如願以償考入了國立北平藝術專科學校,他的繪畫之旅從此更是一發不可收拾,除去平時習作的鉛筆畫、水筆畫和油畫外,在校報上面甚至都固定有藍老先生的作品展示。

也正是在一年,爲了祖國的統一事業,藍老憤然棄畫從戲,回過頭來看,才更能明白藍老當時所做決定的抉擇之速、分量之重。

或許,藍老的表演之所以能夠如此動人心弦的原因,是他在其中融入了自己對繪畫事業的思念與熱愛吧。

1946年,抗日戰爭結束一年後,徐悲鴻大師曾在國立北平藝術專科學校任職,而藍老也短暫地重新撿起了自己的繪畫事業。

沒有一個繪畫學藝者能拒絕徐悲鴻大師的指導,絕無例外。

可惜的是,才沒學多久,因爲時事的變化,藍老不得不繼續回歸自己的工作和職責中去,而他所鍾愛的繪畫,一直到十幾年後才重新有機會接觸。

到這裏,藍老已經兩度中斷自己的繪畫創作了,而和音樂一樣的是,繪畫是一門十分吃手感的活,彈琴講究的是三天不練琴等于白學,而繪畫的苛刻更是遠勝之。

上世紀60年代初,藍老的演藝事業終于有了一絲空閑,早已按耐不住的他第一時間抓起荒廢許久的畫筆,只是再也畫不出年輕時候的感覺,這時候的他年近40歲。

幸運的是,那時候有許多繪畫大師選擇定居上海,其中更有許多是藍老的朋友,靠著這些好弟兄的推薦,藍老終于成功結識了李苦禅和許麟廬兩位繪畫大師。

絲毫不顧自己已然是享名中外的戲劇大師,藍老如同一個普通學子一樣,每周風雨無阻的前往兩位大師處學習繪畫,有時候一學就是一個上午。

可惜年華不複,那時候的藍老早已不是過去的天才繪畫少年,甚至繪畫都從最基礎的學起。

如何用筆、如何用墨,線的走向,光的折射,蘋果總是素描的起點。

一上午的一筆一劃,數天數月的堅持,或許才能重新掌握某一筆的神韻。

在那些用汗與淚續寫自己繪畫之路的時光裏,不知道藍老又是否會懷念十幾年前無所不能的自己,半天不到的功夫,畫一卷山水翩翩起舞。

好在功夫不負有心人,日複一日的堅持,終于讓這位赤誠之子重新拾回了過往的畫技,甚至百尺竿頭更進一步。

1986年的個人畫展上,藍老更是得到了自己老師許麟廬的題字。

“勤于筆墨,獨辟蹊徑”八字,是對藍老第二次繪畫生涯最好的寫照。

一切成功都源于筆頭的勤奮,而真正的大師也尋見了自己的風格。

後世對藍老的畫評價也極高:

“他的山水畫作潑墨淋漓,揮灑自如,更簡約古樸,蘊涵著淡薄世俗的心境;他的寫意花鳥以畫鷹見長,均栩栩如生”。

隨後的數年裏,已然退休的藍老悠然地享受著自己的退休生活,每過一段時間後就會舉辦一起畫展,向大家展示自己新作的畫。

倘若沒有抗戰或者內戰的話,或許早在大半輩子前,藍老就能過上自己理想的生活。

“欲買桂花同載酒,終不似,少年遊。”

2022年,藍老在北京家中逝世,享年95歲。

回顧這位偉大鬥士的一生,我們不免感慨理想信念對人的重要性。

雖然老來常念叨可惜了自己的繪畫,但讓藍老先生再選一次的話,我想他仍會毫不猶豫的選擇奉獻自己的一生,只是爲了國家的需要。

即使到了今天,藍老過去潛伏的太多事迹仍沒有解禁,我們只能從官方的稀疏言語中去一窺那個艱難的奮鬥歲月。

但不管如何,我們始終會記得這個爲了國家隱姓埋名75年的王潤森同志,會記著這個用盡自己的一生去發展中國戲劇事業的藍天野先生。

不同的名字,不同的身份,但藍老爲了國家的心是始終如一的。

就像他的座右銘一樣:

“藝術沒有捷徑,只有不斷地實踐和探索。”

參考資料:央視新聞:《國士無雙,永志難忘,惜別二老》