提到直立行走,大多數人想到的是人類祖先走出森林,化身恐怖直立猿,創造了輝煌的人類文明。

然而直立行走的演化過程,並沒有大家想象中的那麽一帆風順,而是充滿荊棘和坎坷。

直立行走的前提是兩足運動(bipedalism)。

生物學家曾對地球上用兩條腿運動的動物進行了統計。

還真不少,包括所有的鳥類,一些哺乳動物,例如袋鼠,跳鼠、跳兔、穿山甲,以及人類。人類之外的類人猿,則是指行、臂行、直立混用,狒狒等猴科動物,則是半直立動物。除此之外,一些爬行動物和衆多的哺乳動物也擁有臨時直立行走的能力。

縱觀所有的動物,我們會發現,排除跳躍運動的動物:

專性雙足行走(Obligate bipeds)的動物,只有鳥類和人類[1]。

鳥類用兩條腿走路,是因爲它們的恐龍祖先使用便是兩條腿走路。

也就是說,在地球長達40億年的演化史中,出現過長期用兩條腿走路的動物,主要是恐龍和人類。

那問題來了,同樣是兩條腿走路,爲什麽強大的恐龍滅絕了,反而是弱小的人類創造了文明?

要回答這個問題,我們需要把時間回溯到5億年前,我們魚類祖先的身上。

魚類(廣義)剛剛誕生時,通過左右搖擺的尾巴提供動力。它們經過數千萬年的時間,才在4.3億年前演化出了偶鳍。偶鳍發揮著平衡、轉向、輔助提供動力的作用,並在未來演化成了四肢。

從此以後,尾巴和四肢協作運動的方式,成爲脊椎動物數億年演化的主流。

3.6億年前,肉鳍魚登陸成功,演化成了四足動物,它們的運動方式也得到了一脈相承。

雖然在陸地上,尾巴沒有辦法繼續利用水提供動力,但它們演化出了一個特殊的肌肉群——尾股肌(caudofemoralis)。

尾股肌一端連接著尾巴,一端連接在股骨上。當尾巴左右搖擺時,就能拉動大腿屈伸,成爲爬行時的主要動力來源。

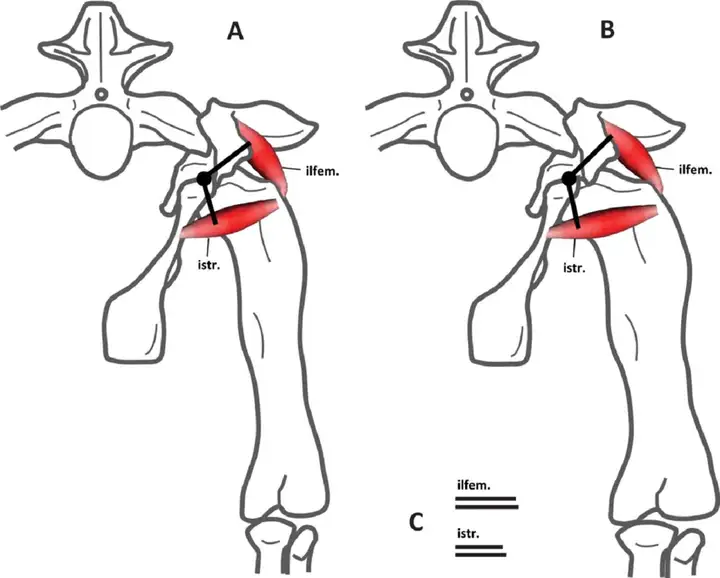

除此之外,爲了控制腿部整體的前後運動,它們還發展出了髂股肌(iliofemoralis)[2],連接著髂骨和股骨。

尾巴提供主要的動力,四肢叉向身體兩側,這就決定了它們主要是通過左右擺動來進行運動。

時至今天,爬行動物基本上都是這樣的運動方式。

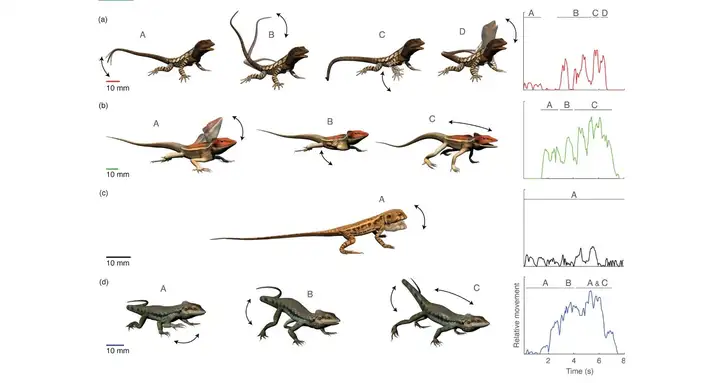

這樣的方式進行快速運動時,會面臨一個非常尴尬的問題[3]。

它們沒有膈肌等專門的呼吸結構,主要通過肋間肌、腹壁肌擠壓肺部來實現呼吸。當它們進行高速奔跑時,這些肌肉群會被動擠壓肺部,迫使它們無法正常呼吸。

蜥蜴總是憋氣奔跑,跑一段時間再停下來換氣。

這樣的運動效率和呼吸效率,都是非常的低。

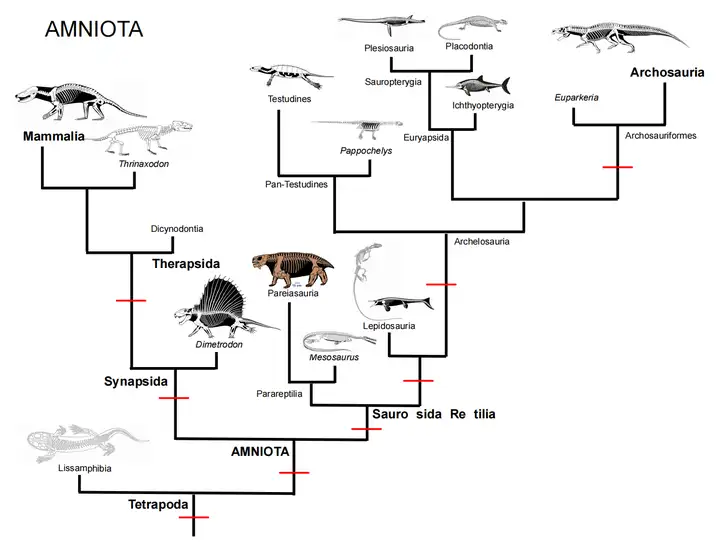

3.2億年前,四足動物演化出了早期的合弓綱和蜥形綱動物,它們正好分別是恐龍和哺物動物的祖先。

龍獸爭霸正式上演。

此時的大陸上還沒有真正意義上的霸主,誰率先提升運動效率和呼吸效率,搶奪先機,就能成爲未來的大陸主宰。

哺乳動物祖先和恐龍祖先,在運動效率和呼吸效率上,開啓了一場持續2億年的進化軍備競賽。

在運動效率上,它們不約而同演化出更長更強壯的四肢,同時朝著腹部集中,擡起了身體。

這個過程,本質上相當于增加力量的同時也增加了力臂,使得總力矩增加,大大提高了運動能力。

在呼吸效率上,恐龍爲首的主龍類發展出了雙重呼吸,哺乳動物祖先這一支則發展出了膈肌。同時,它們還殊途同歸地完成了兩個特殊的身體革命,完整的雙循環系統以及恒定的體溫。

呼吸和運動方式改變了,動物就可以一邊奔跑,一邊自由呼吸啦。

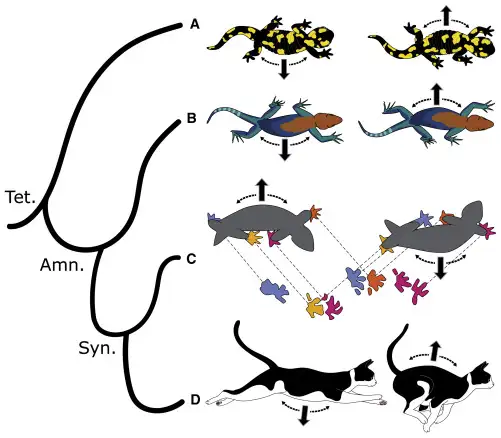

除此之外,它們的脊椎也發生了適應性的變化。

身體擡高了,早期四足動物那樣左右擺動的運動方式,就嚴重影響了奔跑速度,變成了不利于生存的特征。因此經過不斷淘汰,被環境篩選出來的後代,脊椎左右擺動的幅度都更加的退化了[4]。

哺乳動物上下彎曲的脊椎

左右擺動演化爲上下擺動

在生物演化史上,我們常常會強調雙足直立行走的重要性,但其實從匍匐前行演化成四肢直立行走,同樣非常的重要。這意味著它們的身體已經做好了全方面的准備,有了發展得更大、更強、更快的潛力。

生物演化從來都是物競天擇。

蜥形綱與合弓綱分道揚镳後的1億年,曾發展出了大量的過渡物種,尤其是副爬行動物、盤龍類,曾擁有自己的輝煌,但它們最終在殘酷的競爭中全部滅絕了。

今天還存在的左右搖擺身體前進的陸生動物只有三支,鳄類、龜鼈類,以及有鱗類。

這三大類全部具有特殊的生態位或著形態。

2億多年前,最早的恐龍和哺乳動物幾乎同時出現。三疊紀晚期,伴隨著合弓綱動物和僞鳄類的衰退,恐龍很快崛起成了全新的霸主,並建立了自己的輝煌。雖然恐龍的崛起,與大滅絕、氣候、代謝、繁殖都有關系,但特殊的運動方式,同樣是它們稱霸的關鍵。

恐龍和哺乳動物在適應直立步態的過程中,它們尾部的演化走上了截然不同的道路。

恐龍從誕生開始,就掌握了兩足行走[5]。

它們強化了尾巴和肌肉,發展出了無比發達的尾股肌群,白垩紀晚期的霸王龍可以說是這種步態的終極形態[6] [7]。

更優秀的生物力學構造,是恐龍在與僞鳄競爭的過程中獲勝的關鍵,除了後來因爲體重再次發展爲四足行走的大型恐龍,以及半水生的棘龍外,其它恐龍大多是兩足行走的。

僞鳄類的步態介于早期蜥形綱動物和恐龍之間,它們發展出的直立形態也是柱狀直立,缺少股骨頭,運動能力也很低。一些僞鳄已經發展出了二足行走,但生理上的巨大缺點,使得它們在與恐龍競爭的過程中失利。

恐龍這種步態,最大的特點是節能,它們的身體相對來說比較僵硬,除了頭部外,整個脊椎彎曲的幅度都不大。這使得它們前進時身體非常穩定,相對靈活的尾巴則能進行有效的減震。

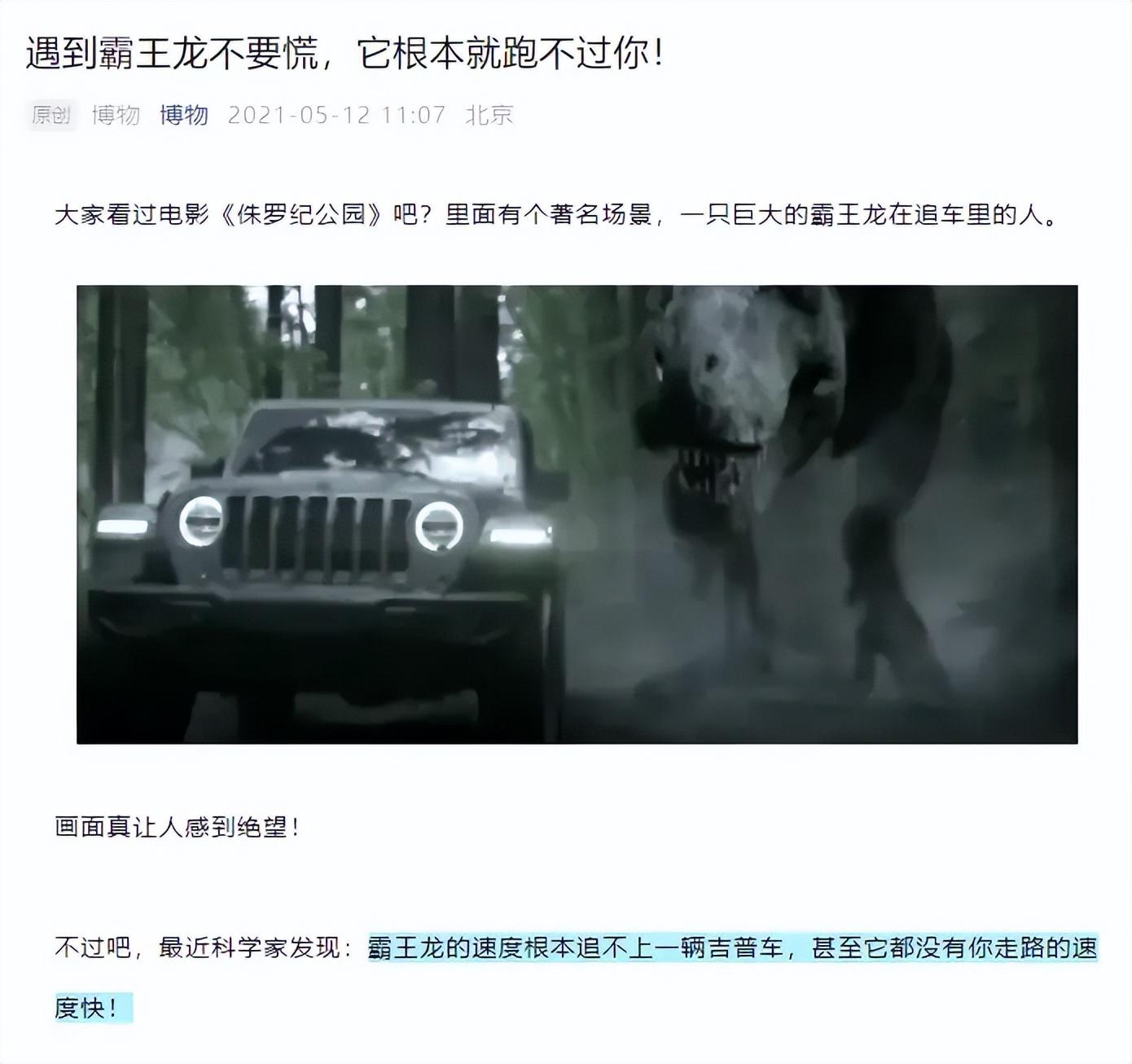

因此和大多數人想象中的不同,恐龍擅長的並不是速度和爆發力,而是耐力。

關于恐龍的速度,一些科普內容,或許有些矯枉過正。

例如,@博物 這篇文章下的結論就值得商量:

遇到霸王龍不要慌,它根本就跑不過你……真的是這樣嗎是?

這篇內容啊,主要用的文獻是2021年的這篇研究:

這其實研究的是霸王龍的首選步行速度(PWS),也即在行走過程中能量最佳的步行速度。

論文明確提到,動物的兩個運動極限,最大速度和能量最佳速度是研究者感興趣的兩個方向,不過他們測的是最佳步行速度。他們得出的結論是,霸王龍能量最佳的速度在0.80-1.64m/s的範圍,平均速度爲1.28m/s,和人類的最佳步行速度是差不多的。

如果這就能得出:「遇到霸王龍不要慌,它根本就跑不過你!」。那豈不是同樣可以得到這樣的結論:「遇到老虎不要慌,它根本就跑不過你!」。

因爲老虎的首選步行速度估計也和人類差不多,但它們的極速能夠達到64km/h,人類的極速通常不超過40Km/h,而且大多數人只能堅持10s的沖刺。

那我們不禁要問,霸王龍的極速到底是多少呢?

大量文獻研究表明,速度一般在5m/s~20m/s的範圍[8],2018年的一篇論文甚至預估可高達21m/s~29m/s[9],也就是說,最高速度能達到104.4km/h,相當于獵豹的速度了。

當然,這個速度的確預估太高了,即便我們采取大多數研究者的共識,霸王龍的極速也能達到40km/h,青年霸王龍甚至可超過50km/h。

霸王龍是典型的耐力型動物,可以長時間高速前進。可以想象,當人類遇到霸王龍,並不一定比遇到猛虎有更高的活命機會啊。

恐龍的特殊步態,使得它們獲得了巨大的成功。

它們的確也像人類一樣,解放了雙手,並朝著不同的方向演化:

蜥腳類等巨型恐龍再次利用了(雙手)起來,進行四足行走;半水生的棘龍和小型掠食恐龍發展出了利爪;霸王龍則因爲前肢的利用率大大降低,發生了嚴重退化;鳥類的祖先則適應飛翔,把前肢演化成了翅膀。

但由于恐龍的脊椎無法直立,雙手只能位于身體下方,這也就注定了,它們無法像人類一樣完成複雜的手眼協調運動,雙手很難朝著非常靈活的方向發展。

不過也可能存在例外,與鳥類關系較近的傷齒龍,是非鳥恐龍中智商最高的動物,它們的腦容量被認爲是同體型恐龍的6倍。

古生物學家戴爾·羅素認爲,如果傷齒龍不滅絕,有可能發展成恐人,並創造出屬于自己的文明。

這個觀點一提出來,就充滿爭議,有古生物學家認同,也有古生物學家反對。

關于傷齒龍如何才能演化成恐人的問題,以後有空再單獨做一起視頻,這一次就不詳細討論了。

在運動步態的演化方面,人類的哺乳動物祖先,走的是與恐龍完全相反的一條道路。

它們弱化了尾巴,尾股肌也發生了退化,通常不再提供前進的動力,大多數只發揮平衡的作用。髂股肌發展成了臀部肌肉群,成爲主要的動力之源。而四足交替前行,搭配可靈活上下擺動的脊椎,使得它們擁有高速奔跑的潛力。

當它們進行奔跑時,脊椎可以如同彈簧一樣,儲能和釋能,大大提高了爆發力和極限速度。

相比起恐龍,大多數哺物動物都以爆發力擅長,反而缺少的是耐力。

耐力更強的哺乳動物,通常具有更加穩定的步態。

例如,以耐力見長的犬科動物,有著多種步態適應不同的速度,以達到最大化的體能利用。它們在低速狀態,脊柱和身體明顯更加的穩定,整體步態反而更加接近雙足步態。

犬類步行時的能量回收效率最高可以達到70%[10],貓科最高也只有37.9%。

作爲對比,雞行走的能量回收效率達到了80%,這也足以從一定程度反應出恐龍的平均水平。

一個耐力型,一個爆發型,擁有各自的優勢。

恐龍滅絕後,哺乳動物迅速占領了不同的生態位,創造了屬于自己的王朝。

獸族內部上演王超更替時,人類祖先卻早早就進入了樹棲生態位,很長一段時間都過著與世無爭的生活。經過數千年的樹棲適應,我們祖先與其它哺乳動物的生理構造,已經有了很大的不同。

不僅四肢和肌肉都更加適應抓握,而且上下肢有了更大的上下伸展能力,同時因爲承重的需求,下肢也逐漸發展得更加的強壯。

哪怕是最原始的靈長類,狐猴的雙手都已經具備了一定的解放程度,同時具備了暫時直立行走的能力。

不過要完全解放雙手,依舊是一個非常殘酷的演化過程。

在教科書中,通常這樣描述人類直立的演化:

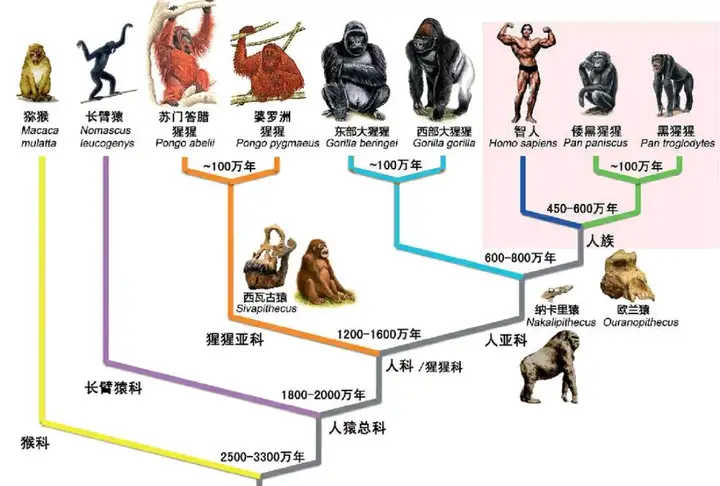

1200多萬年前,森林古猿中的一支以樹棲生活爲主,進化成了現代類人猿;另一支卻由于環境的改變,不得不下到地面上來生活,慢慢進化成了人類。

這樣簡單的一段話背後,卻是人類祖先一代代的被淘汰過程。

3000萬年前的靈長類,隨著體型的不斷大型化,它們發展出了對生拇指。此時它們的運動方式和今天的猴子非常相似,通過俯身的姿態,四肢抓握攀緣行走。它們同時有著長長的尾巴,主要發揮著平衡的重要作用。

然而就在這時,我們祖先的那一支,卻發生了一個非常關鍵的基因突變:

決定尾巴發育的TBXT基因被轉座子插入,導致基因失活,最終退化掉了尾巴[11] [12]。

對于適應樹棲生活的靈長類來說,丟失尾巴是非常不利的基因突變。

經曆一系列殘酷的淘汰過程,只有那些進一步改變身體,適應無尾樹棲環境的靈長類才存活了下來。

這便是人猿總科(Hominoidea)。

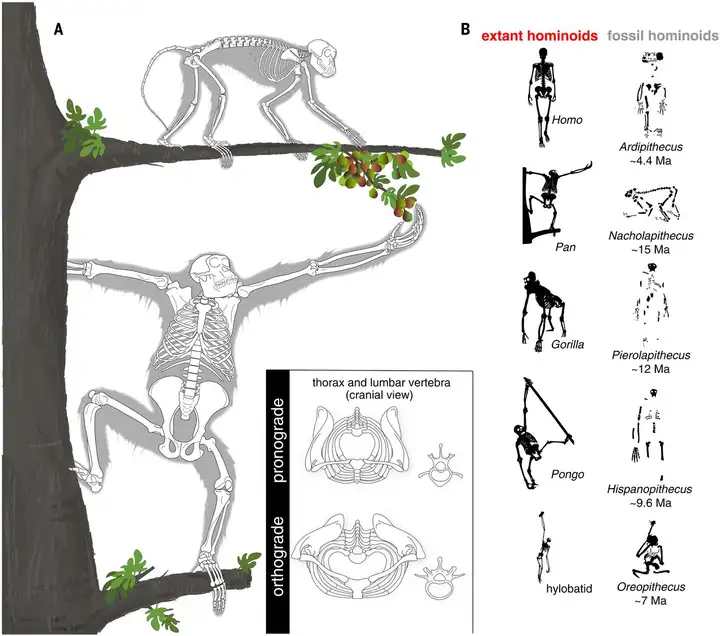

它們的骨骼發生了適應性改變,從俯身變成了垂直攀爬(vertical climbing),雙手在上方抓握,雙腳在下方抓握。

人猿總科的動物,都有著一定的直立行走的能力。

最早的人猿動物,以原康修爾猿(Proconsul)爲代表。

早期人猿總科與猴總科一樣,都是生活在樹上。

但缺失尾巴的他們,在完全的樹棲環境中,並不比猴總科更有競爭力。

相比起整個靈長類,人猿總科一開始是弱勢物種。

大約在1800~2000萬年前左右,它們才在適應樹棲環境的過程中,發展出了更長的手臂,通過優秀的臂行(Brachiation)來解決平衡問題。其中手臂最長的一支,發展成了今天的長臂猿,其它的則發展成了人科動物,包括紅毛猩猩,大猩猩,黑猩猩,以及人類。

大約在這個時期前後,非洲板塊與歐亞板塊相撞,東非高原和東非大裂谷逐漸形成。

東非的氣候逐漸變得幹旱,森林發生了退化。

森林的退化,對于這群適應樹棲的靈長類來說是一場災難。棲息環境的衰退,食物的減少,這不僅意味著大量個體的死亡,甚至是種群的衰亡,物種的滅絕。

1600萬年前,紅毛猩猩的祖先最終適應了樹棲,艱難的生存選擇落在了其它的人科動物身上。

通過化石分布來看,人類的古猿祖先,很有可能是先走出非洲,發展爲森林古猿,在歐洲繁榮之後,再遷回非洲發展出了人亞科。當然,並不排除人類祖先一直都是非洲發展的可能。

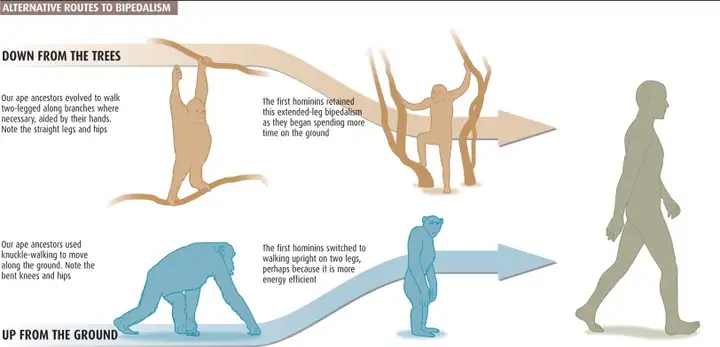

傳統觀點認爲,森林古猿走出森林後,才發展出了直立行走。

但是近年的研究卻發現,我們祖先走出森林之前,就已經掌握了直立行走的能力。

現在演化觀點 VS 過去演化觀點

1200萬年前,爲了適應偶爾下地,它們的上肢和下肢發展得同樣強壯,幾乎用同等的時間進行臂行和直立行走。甚至在樹棲時,它們也進行手腳並用的直立運動,研究者把這種運動方式稱爲伸展四肢攀爬(extended limb clambering)[13]。

多瑙韋斯猿古根莫斯種(Danuvius guggenmosi),森林古猿的一種

雖然森林古猿獲得了短暫的成功,但生物演化最忌諱的就是這種不上不下的中間狀態。

隨著森林的進一步衰退,它們競爭不過完全樹棲的猴類和其它古猿,等待它們的終將是滅絕的命運。

幸運的是,他們的一部分後代適應了地面環境,不再高度依賴樹棲生活。

由于它們的雙手和雙腳同樣的發達,在地面活動,就有了兩個選擇:

要麽再次四肢行走,要麽完全直立行走。

生物演化,只要不被淘汰,就能不斷繁衍生息。

這兩個方向都獲得了成功,其中分別在800萬年前和600萬年前演化出來的大猩猩和黑猩猩祖先,發展出了指背行走(Knuckle-walking)。這使得它們既能臂行,也能指行,甚至有著一定直立行走能力。

這使得它們在保留樹棲適應能力的同時,對地面環境也有著更強的適應能力,從而使得他們獲得了非常大的成功。

尤其是黑猩猩被劃分到了人族,在生物學上已經屬于廣義上的人類。

700萬年前的乍得沙赫人(Sahelanthropus tchadensis),與人類和黑猩猩祖先接近

不過黑猩猩在適應指行的過程中,因爲穩定性的要求,它們的脊椎筆直,腰部也更加僵硬,所以沒有發展出持久直立行走能力。不過它們這樣的生理特征,非常適應森林地面或者是森林的緣邊地帶。

森林被樹棲靈長類占據,森林邊緣地帶被黑猩猩的祖先占據,我們的祖先不得不完全直立身體,徹底走出了森林。

這是一個相當殘酷的過程。

我們那些沒有完全走出森林,攀緣能力差、直立行走能力稍差的祖先,在與大猩猩、黑猩猩祖先競爭的過程中,全部滅絕了。

他們的後代經過一代代的被淘汰,被自然法則不斷優勝劣汰,才最終發展出了非常擅長直立行走的人類。

那些滅絕的過渡物種,圖根原人、地猿、肯尼亞平臉人、南方古猿、傍人,無一不顯示出自然選擇的殘酷。

南方古猿之後,大約在280萬年前開始,人類祖先發展出了真人屬,也就是狹義上的人類,才以恐怖直立猿的身份,開啓了全新的時代。

關于人類不同人種的演化過程,以後再系統的來講講,今天主要圍繞直立行走來進行科普,就不細說了。

爲什麽人類在完成直立行走之後,才獲得了巨大的成功?

直立行走究竟給人類帶來了什麽養優勢?

有觀點認爲,人類獲得成功的關鍵是直立行走的能量回收率非常高。

確不低,大約65%左右,比黑猩猩的直立行走的能量回收率高了75%。

但問題在于,直立行走對黑猩猩來說,並不是完全必要的。拿人類與黑猩猩比較,其實並合理。

人類應該與地面活動的其它動物相比較。

雖然人類的步行效率,明顯高于大多數四足步態的動物,但其實也只有接近犬科的水平,明顯低于雞的水平,更遠遠低于企鵝。

是的,人類行走的能量回收率,遠遠低于這種走路來搖搖擺擺的鳥類。

實際上,幾乎所有動物行走時的能量回收率都低于企鵝,因爲企鵝行走的能量回收率高達90%。

企鵝也是唯一直立脊椎的鳥類,不過它們羽毛下的雙腳,卻是這個樣子的:

蹲著的,並不是像人類這樣的完全直立。

同樣是二足行走,人類直立行走的效率之所以低于大多數鳥類,本質上還是因爲人類具有非常靈活的脊椎。爲了靈活性,犧牲掉了能量效率。這其實和貓科動物能量效率低是同樣的原因。

除此之外,人類奔跑時的效率也非常低,能量回收效率比起步行的時候更是驟降了75%。

也就是說,節能方面,人類比起其它的溫血動物,其實並沒有顯著的優勢。

總的來說,關于直立行走帶給人類的優勢,其實還是需要從整體演化的角度來看。

人類祖先的雙手、雙腳,甚至是脊椎,乃至于尾巴的退化,這都是配套演化的,它們發展出強壯而足以長期支撐起身體的雙腳的時候,雙手也已經發展出優秀的抓握能力,並且變得越來越靈活。

嚴酷的生境壓力,在數百萬年前就促使它們發展出了,當時陸生動物中最優秀的大腦。

在這個恰當的時機解放了雙手,打造和運用工具,自然便水到渠成了。

相對來說,恐龍的大腦和雙手的開發程度,都比較落後,再加上身體並沒有完全直立,所以,直到它們滅絕之前,都沒有發展出智慧文明的條件。

當然,如果恐龍沒有滅絕,它們繼續演化數千萬年,甚至是上億年,還會不會發展出智慧文明,那就充滿著巨大的懸念了。

人類祖先經過5億年多年的演化,才把橫向的脊椎,演化成了直立。每一次關鍵的演化,都是建立在累累屍骨上面的,伴隨著無數次的毀滅與新生。

挺直脊梁,從來不是那麽容易的事情,最難能可貴的是,視死如歸,勇往直前的魄力。

參考^Hutchinson, John R., and Stephen M. Gatesy. "Bipedalism." Encyclopedia of Life Sciences. 2001. 1.

^Rowe, Timothy. "Homology and evolution of the deep dorsal thigh musculature in birds and other Reptilia." Journal of Morphology 189.3 (1986): 327-346.

^Bian, Xue, et al. "Simulations with Australian dragon lizards suggest movement-based signal effectiveness is dependenton display structure and environmental conditions." Scientific Reports 11.1 (2021): 6383.

^Jones, Katrina E., et al. "Adaptive landscapes challenge the “lateral-to-sagittal” paradigm for mammalian vertebral evolution." Current Biology 31.9 (2021): 1883-1892.

^Piechowski, Rafał, and Mateusz Tałanda. "The locomotor musculature and posture of the early dinosauriform Silesaurus opolensis provides a new look into the evolution of Dinosauromorpha." Journal of anatomy 236.6 (2020): 1044-1100.

^Persons IV, W. Scott, and Philip J. Currie. "The tail of Tyrannosaurus: reassessing the size and locomotive importance of the M. caudofemoralis in non‐avian theropods."The Anatomical Record: Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology294.1 (2011): 119-131.

^Hutchinson, John R., et al. "A computational analysis of limb and body dimensions in Tyrannosaurus rex with implications for locomotion, ontogeny, and growth."PLoS One6.10 (2011): e26037.

^Sellers, William I., et al. "Investigating the running abilities of Tyrannosaurus rex using stress-constrained multibody dynamic analysis." PeerJ 5 (2017): e3420.

^Nesteruk, Igor. "Tyrannosaurus Rex Running? Estimations of Efficiency, Speed and Acceleration." Innovative biosystems & bioengineering 2, no. 1 (2018): 42-48.

^Griffin, Timothy M., Russell P. Main, and Claire T. Farley. "Biomechanics of quadrupedal walking: how do four-legged animals achieve inverted pendulum-like movements?." Journal of Experimental Biology 207.20 (2004): 3545-3558.

^The genetic basis of tail-loss evolution in humans and apes Bo Xia, Weimin Zhang, Aleksandra Wudzinska, Emily Huang, Ran Brosh, Maayan Pour, Alexander Miller, Jeremy S. Dasen, Matthew T. Maurano, Sang Y. Kim, Jef D. Boeke, Itai Yanai bioRxiv 2021.09.14.460388

^Xia, Bo, et al. "On the genetic basis of tail-loss evolution in humans and apes." Nature 626.8001 (2024): 1042-1048.

^Böhme, Madelaine, et al. "A new Miocene ape and locomotion in the ancestor of great apes and humans." Nature 575.7783 (2019): 489-493.

你的核心問題不就是非洲起源論嗎,不用遮遮掩掩。你非洲最早的智人,是三十萬年前的傑貝蘿人,呵呵呵給自己起個智人的名就真認爲自己是智慧生物了!腦容量1100。東亞在這個階段是金牛山人腦容量1400。東亞後面的道縣,柳江人,大地灣遺址,等等都是腦容量1400。而非洲到4.5萬年腦容量才到1300。並且非洲古人類不是鏟形門齒,東亞全是鏟形門齒。圖窮匕首見今天的非洲人腦容量1250-1285,亞洲人在中國人的拉動下腦容量1416,鏟形門齒分布,非洲加歐洲只有不到10%,其他地區接近90%是鏟形門齒。小編用不用,我在給你說到說到你的非洲夏娃!一個披著生物學的數學統計模型。

好多人進化不完整,身體直立了,思想還趴著。[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]

爲了文末對科學的文藝化升華,必須贊一個!

進化論不敢不苟同……[得瑟]

難怪我這麽喜歡走路。卻不怎麽喜歡跑步。

進化論不敢苟同 ……

爲了看到月亮不變身……

進化論不敢苟同 ……