近些年,像“烏鎮”“西塘”這樣寄托人們心中“詩與遠方”的古鎮景區,成爲旅遊業發展的新標杆,不少地方以巨資投入挖掘古鎮資源或興建仿古鎮,力求成就下一個“烏鎮”、另一個“周莊”。然而據媒體報道,近來不少仿古鎮經營冷淡,這些靠仿造景觀售賣高價門票的仿古鎮門庭冷落、漸顯頹勢,一些仿古鎮正在被年輕人抛棄。

仿古鎮的大批湧現,順應了近些年國內休閑度假旅遊市場的蓬勃之勢,這些以真古鎮爲“藍本”還原傳統街區風貌的仿古旅遊地,爲遊客們提供了一種尋求古意的新選擇,帶動了當地文旅産業發展和居民就業增收。但與此同時,隨著古鎮型旅遊地越來越多,遊客們對仿古鎮的興趣逐漸減退。在遍地開花的仿古鎮中,能持續維持“火熱”的僅是其中少數,更多的在經營發展中遭遇各種問題,有的虧損嚴重,甚至昙花一現,開業不久就面臨倒閉。熱度和口碑都在遇冷,一些仿古鎮爲何不吃香?其中緣由值得深思。

同質化嚴重、吸引力缺乏、商業化不當是當前許多仿古鎮呈現出的實際問題。

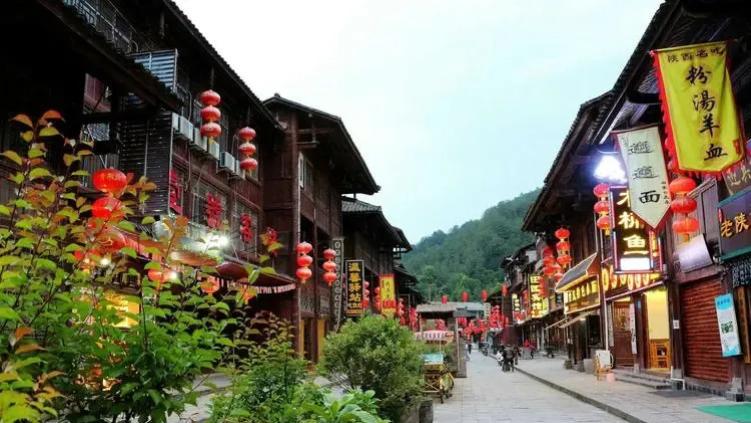

首先,“同款”古鎮開發得越多,有新鮮感的“訪古”體驗也就越少。分布在全國各地坐擁不同地方曆史文化資源的古鎮旅遊地,本該各具特色、各美其美,實際中,許多仿古鎮在商業開發規劃下卻呈現出造景相似、項目雷同的特征。“想你的風吹到了××”“大型沉浸式演出”“漢服體驗一日遊”的“景區標配”大量鋪設其間,不免會讓遊客産生“千鎮一面”的審美疲勞,不再願意專門花費時間去體驗“克隆”古鎮。

其次,有的仿古鎮未能找到合適的發展賽道,缺乏“人無我有”“人有我優”的核心競爭力,難以吸引遊客。數個網紅古鎮的成功案例在先,後來開發者自然需要參照其開發模式和有效做法,但過于急于求成的“抄作業”可能會帶來對資源開發深度不足、運營規劃不到位、品牌價值不顯的問題,造成其作爲旅遊點吸引力不足,難以博得遊客青睐。

再有,不少仿古鎮景區商業化氣息過重而服務意識不到位,成爲口碑不佳的主要原因。雖說旅遊開發本就以商業爲目的,但像“假山假樹假風景,門票還收100元起”這種現象,無疑會給遊客帶來不好的消費體驗,久而久之難以實現可持續發展。

可見,仿古鎮如果不能走出“千鎮一面”和過度“商業炒古”的怪圈,找到適合自身的賽道方向,其生存危機便難以解除。作爲旅遊業態,面對的服務對象是廣大遊客,仿古鎮在開發、運營中,要抓住“遊客爲了什麽而來”和“遊客覺得怎麽樣”兩個關鍵問題,摸准“脈搏”,對症下藥。以求打造出有本地特色、有文化深度的文旅品牌,讓來此的遊客有充實、新鮮的觀光體驗。

回答“遊客爲了什麽而來”的問題,仿古鎮開發要構建核心吸引力。

古鎮是“多面開花”的人文載體,而不是簡單粗糙的商業集合,古鎮文旅只有找到合適的文化出口,才能憑借核心競爭力在同類旅遊地中“突圍”“破圈”。

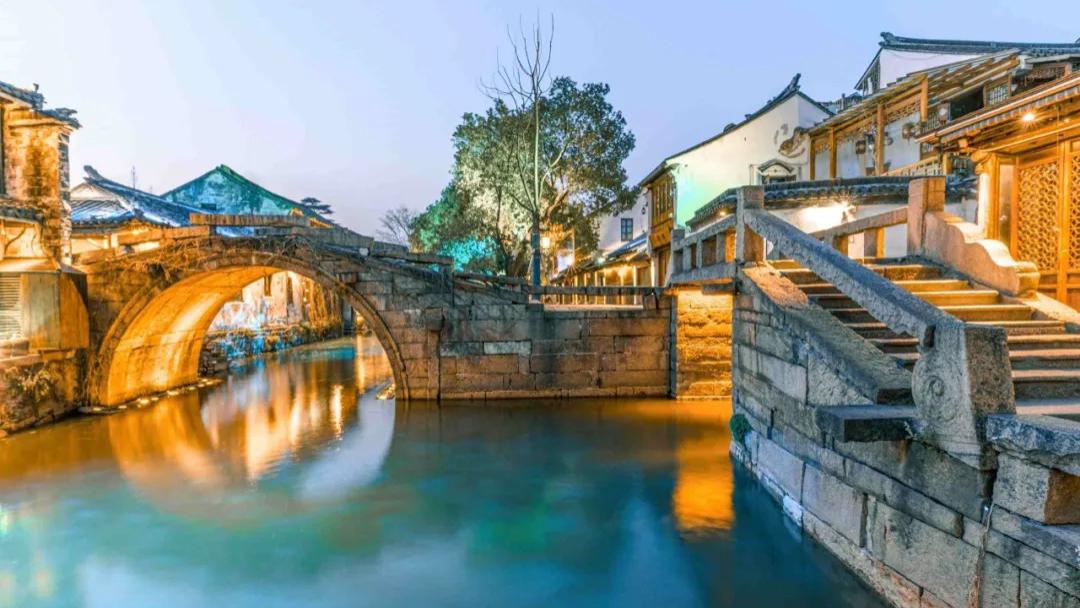

以國內古鎮旅遊地中的佼佼者——烏鎮爲例,戲劇、互聯網的現代文化符號加持爲烏鎮注入了“活水”,讓一座古鎮變身成爲傳統與現代有機結合的生態體系,能在日常運營中實現與時俱進的叠代創新。當下人們越來越青睐特色向、有深度、潮流化的旅遊産品,遊客們追逐著一串燒烤前往淄博、爲了一顆凍梨來到哈爾濱,所追尋的是富有煙火氣的在地文化體驗。

因此,古鎮文旅需要有差異化、唯一化的核心支撐,以確定的文化、商業主題塑造品牌核心競爭力。更要將有明確主題的特色文化、曆史資源與現代語境下的旅遊觀光、休閑體驗融合起來,實現獨特建築環境、文化傳統與生活方式的協調。通過挖掘自身特色優勢資源,營造具有生命力的文化生態,延長産業鏈,讓特色文化的種子能在適宜環境中找到自身的蓬勃之路。

回答“遊客覺得怎麽樣”問題,仿古鎮運營要以有效提升服務水平爲“風向標”。遊客體驗才是古鎮文旅運營的關鍵,如何看准需求,“古鎮們”還需要多加思考。需知人們對古鎮的期待,往往來源于內心關于曆史和鄉愁的“烏托邦”向往,要將美好的想象完整照進現實,不是一件著急趕忙就能做到位的事情,在開發經營中究竟是以遊客滿意爲先,還是以賺快錢爲先,商業化平衡的幅度,決定了古鎮文旅經營發展的可持續性。一方面,要從需求出發,對遊客體驗感充分尊重、多加用心,提供旅遊的情緒價值,切忌用浮于表象化與庸俗化的急躁開發糊弄遊客。另一方面,要避免低俗商業化氛圍,通過場景打造、業態豐富來延伸文化內涵與周邊産業,從而達到釋放多元消費的目的。

進一步來看,仿古鎮層出不窮反映了一些鎮域經濟的發展需求。當前許多地方希望通過發展古鎮文旅實現經濟增長方式轉變,但如不能客觀分析本地鎮域發展的先天條件,貿然建設古鎮只會加重地方財政負擔。有相當數量的小城鎮主要任務還是要放在提升周邊鄉村的服務功能上,這部分小城鎮的發展要在區域內綜合統籌,因地制宜地找到自身合適的城鎮定位和發展路徑,才能避免資源重複性建設與經濟投入的浪費,解決仿古鎮紮堆過剩的局面。

作者:劉知宜