“靖康恥,猶未雪。臣子恨,何時滅”,嶽飛大將軍《滿江紅》裏的這句我們耳熟能詳的詩詞反映了因靖康之恥而此恨無窮,流露出英雄忠憤的氣概。這段曆史可以說是漢族曆史上一次刻骨銘心的國恥,它猶如一塊永遠無法抹去的疤痕,深深烙印在華夏民族的心靈深處。翻開曆史的長卷,我們不禁要問:靖康之恥是如何發生的?今天,讓我們以一種沉痛而莊重的語氣,共同回顧這段讓人心痛的曆史。

一、重文輕武的年代——災難的源頭

在說靖康之恥前,我們先說說宋朝的重文輕武政策。我們都知道,宋朝在經濟以及文化方面取得的成就是非常大的,但是如果問起宋朝有哪些著名的武將我們能數出多少個?恐怕除了早期的狄青,後期的嶽飛、韓世忠之外,我們真的很難再列出更多的武將出來。

公元960年,後周禁軍將領趙匡胤通過陳橋兵變奪取帝位,定都東京開封府,建立宋朝。有感于自己兵變奪權的經曆,在北宋建立之初,那些手握重兵的武將們就成了趙匡胤的心腹之患。爲了收回兵權,趙匡胤用了一招“杯酒釋兵權”成功地架空了那些開國猛將,而那些次一級的軍官則用一些資望較淺容易駕馭的人物充任。爲了徹底斷絕武將們造反的可能,防止出現唐末藩鎮割據的重演,趙匡胤又開始著手軍事制度的改革。

杯酒釋兵權

趙匡胤除了進行軍事制度改革之外,還明確提出了“興文教,抑武事”的方針,廣開科舉文選,重用文人,以至于個人科舉的成功勝過任何軍功,成爲踏上仕途的最重要的途徑。“狀元登第,雖將兵數十萬,恢複幽薊,逐強虜于窮漠,凱歌勞還,獻捷太廟,其榮亦不可及也”,意思是說將領即使領兵打仗獲勝的榮譽也不及考上狀元,這也成爲了當時的社會寫照。在這種社會風氣下,越來越多的人棄武從文,古代漢人身上的尚武精神日漸衰弱,北宋的軍事實力也逐漸被遼、西夏、金所超越。

到了宋真宗時期,“澶淵之盟”更是拉開了宋王朝和議(求饒)的序幕,而這還是在有利的軍事形勢下向強敵妥協求和的結果,對宋而言,一方面幽雲十六州的大部分土地未能收回,另一方面要輸金納絹以求遼朝不再南侵,對遼國而言,卻是在不利的軍事情勢下占了大便宜,得到了戰場上得不到的東西,此後更是不斷索取。以金錢換取和平使北宋不再居安思危,在這之後的每一次議和當中,北宋喪失的不僅是大量的歲幣和絹,還有王朝的尊嚴。卑躬屈膝的稱臣稱侄,雖然換來了短暫的和平,但是也造成了宋軍將士的怯戰、怯敵心理。一支失去自信的軍隊,又如何能在戰爭中取勝?

澶淵之盟

二、海上之盟——災難的前奏

時間來到公元12世紀,此時宋朝的執政者是宋徽宗趙佶,宋徽宗是整個宋代最有才華的皇帝。他非常喜歡繪畫,就在宮中設立畫院,培養了王希孟、張擇端、李唐等傑出的畫家,他也喜歡書法,並且創造出獨樹一幟的“瘦金體”,至今仍是書法家們競相模仿的字體。

宋徽宗趙佶

然而,這位藝術皇帝在治國方面卻是十足的昏君,他即位之後重用蔡京、童貫等奸臣,以致時政腐敗,在這些奸臣的推波助瀾下,朝廷加重了賦稅,瘋狂搜刮民脂民膏,並大興土木,建設宮殿、搜尋花石,導致民生凋敝,百姓苦不堪言。凡此種種,激化了社會矛盾,最終引發了北宋末期的宋江起義及方臘起義等農民運動。

與此同時,北方的完顔阿骨打迅速崛起,在統一女真諸部後起兵反遼。公元1115年在上京會甯府建國,定國號金,並于1125年滅了遼國,金國滅了遼國後又將目光轉向了宋朝。

起初,爲了抗擊遼國,北宋與金國達成一致協議,雙方共同對抗遼國。北宋爲了表達這份合作的誠意,還將之前給遼國的歲幣轉手給金國,而金國也答應將燕雲十六州的地歸還給北宋,以示對北宋的信任和合作,是爲“海上之盟”。

按照盟約,北宋和金國各自進軍攻打遼國,其中金國攻取遼國的上京臨潢府和中京大定府,北宋攻取遼國的西京大同府和南京析津府。雙方開始了對遼國的夾擊作戰,金國的軍隊以其強大的實力和迅速的行動,先後攻下了遼國的上京、中京、西京和南京,基本上消滅了遼國的國力。但北宋的軍隊在攻打遼國的南京析津府時卻屢戰屢敗,無法取得決定性的勝利。最後,北宋不得不求助于金國,由金國攻下了南京析津府,然後交給北宋,就這樣遼國算是被徹底消滅了。

然而,通過本次結盟,雙方確實把遼國搞垮了,可金國並非一只小綿羊,而是一只欲望很強烈的猛虎,北宋的羸弱在本次結盟中卻徹底地暴露出來,金國也注意到眼前的這個宋王朝其實也不過如此,因此開始對北宋虎視眈眈。而北宋的統治者也做了一些背信棄義的事情,首先他們接納了金國的叛將張覺,給他封地和官職,又和遼國的殘部達成了密約,准備聯手對付金國。這些事情都激怒了完顔阿骨打,于是他決定對北宋發動戰爭,奪取北宋的領土和財富。

三、汴梁失守——災難的來臨

1125年,金國派金軍分東、西兩路南下攻宋。東路由完顔幹離不領軍攻燕京,西路由粘罕領軍直撲太原。很快東路金兵就破燕京,渡過黃河,南下汴京,把宋徽宗嚇得魂飛魄散。

萬分危急之時,宋徽宗首先想到的是甩鍋,他把自己兒子趙桓(宋欽宗)喊來,匆忙禅位給他,希望他能夠努力抵抗金國的攻擊。于是就上演了如此荒唐的一幕:老子不想當皇帝叫兒子來,兒子更不想接這個燙手山芋,趙佶氣急敗壞大罵太子不忠不孝,趙恒只得乖乖背下父親賜予的黑鍋,認命地當起了亡國之君。宋欽宗接任後改年號爲靖康,剛上任時還算是積極,馬上派遣人馬與金國抗擊,並且金國確實也曾受挫退回。

宋欽宗趙桓

可是宋欽宗跟他老爹一樣昏庸,他聽信讒言,驅逐了曾成功擊退金軍的李綱,將其貶官外地,直接令唯一一個有能力完成抗金大業的功臣深陷泥潭。

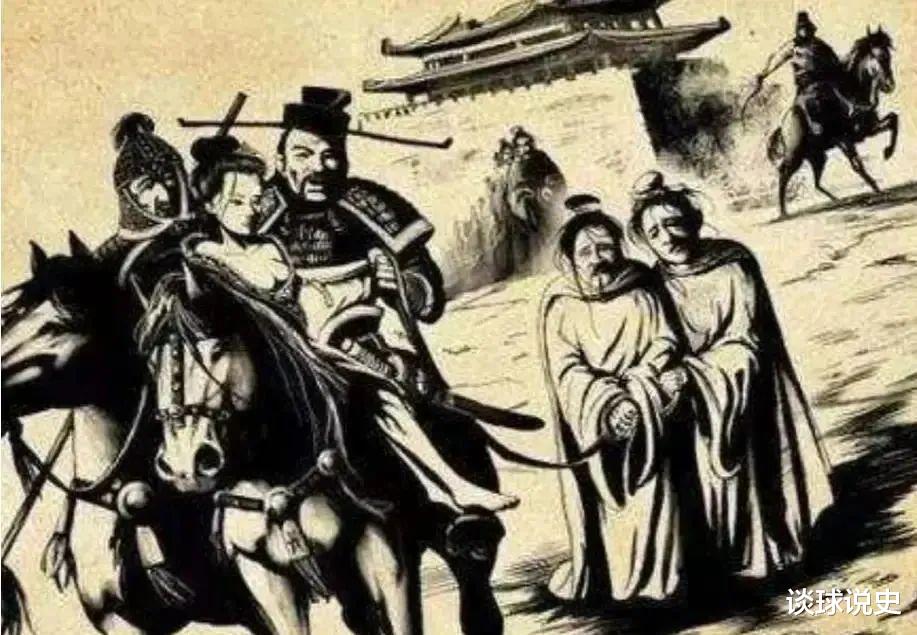

靖康元年(1127年),金國瞄准時機,率兩路大軍包抄汴京城,最後徹底拿下汴京。徽、欽二帝遭擄,三千皇族淪爲階下囚,史稱“靖康之恥”。

徽、欽二帝先被囚禁在燕京(今北京),去往燕京的途中已經屢屢被虐待,隨從的宮女更是被金人肆意蹂躏,接著在燕京不久,又被遷移往中京(內蒙甯城縣),中京之後去到上京(黑龍江省阿城市),在上京,金太宗要求北宋所有人披著獸皮去拜金廟,是爲對他們的屈辱。

在上京不久,又遷移到韓州(遼甯省昌圖縣),最後遷徙至五國城(黑龍江省依蘭縣),在遷徙到五國城的途中,路途遙遠,環境惡劣,北宋很多人去世,宋徽宗也因此生病。

到了五國城之後,北宋剩下的女子被金人當作自己戰利品,甚至連宋徽宗的韋賢妃也成了金人首領女人,屈辱至極,宋欽宗皇後不堪其辱,自殺身亡。

三千王族在金人的眼裏如同待宰的羔羊,只能任憑金人輕賤、嘲笑、欺侮,將他們的皇室尊嚴踐踏得一文不值。

從1135年起,直到1144年,徽宗被囚禁了九年。最終他因病去世,死後屍體被金人燒做燈油。

而趙桓則死于1161年。這年春天,金帝命令趙桓和遼末帝耶律延禧一起蹴鞠,金帝射死了耶律延禧,趙桓內心驚懼,不慎落馬,被馬蹄踩死。

靖康之恥的慘烈程度完全超過了世人的想象,在針對其起因的諸多討論中,恐怕最令人不齒的便是宋徽宗、宋欽宗兩位末世皇帝敗壞民族氣節的惡行,因爲正是這兩個昏庸皇帝的一系列騷操作直接導致了宋朝的國破家亡,而在被擄之後他們所表現出的貪生怕死也令人無比唾棄,堪稱曆史上的奇恥大辱。

四、後記——靖康之恥終未雪

靖康之變後,宋徽宗的第九子、宋欽宗之弟趙構,輾轉至南京應天府(今河南商丘),在元祐皇後孟氏的指定下登基,改元建炎,建立南宋,是爲宋高宗。在金軍的一路追殺下,他輾轉揚州、建康、杭州、越州等地,最終在紹興八年(1138年)正式定都臨安(杭州)。

宋高宗趙構

在此期間,趙構一面任用嶽飛、韓世忠等抵抗金軍和僞齊,一面任用汪伯彥、黃潛善、秦桧等負責對金媾和,最終在紹興十一年(1141年)冬達成“紹興和議”,以放棄舊疆和對金稱臣納貢爲代價,奠定了南宋在淮河、秦嶺以南的偏安局面。同年,削諸將兵權,並殺嶽飛,此後長期委任秦桧爲相,維持對金媾和路線。紹興三十二年(1162年),在金海陵王完顔亮南侵失敗後,趙構將皇位禅讓給養子趙昚,自己作爲太上皇帝退居德壽宮,頤養天年。此後,南宋作爲一個偏安一隅的小政權又苟活了一百多年,可惜的是在這期間南宋的朝政依舊腐敗,當政者不思收複失地,早已忘卻了當初自己的老祖宗被擄的恥辱,正是“暖風吹得遊人醉,直把杭州作汴州”,直至1279年被忽必烈的元軍所滅,至此宋朝徹底退出曆史舞台。