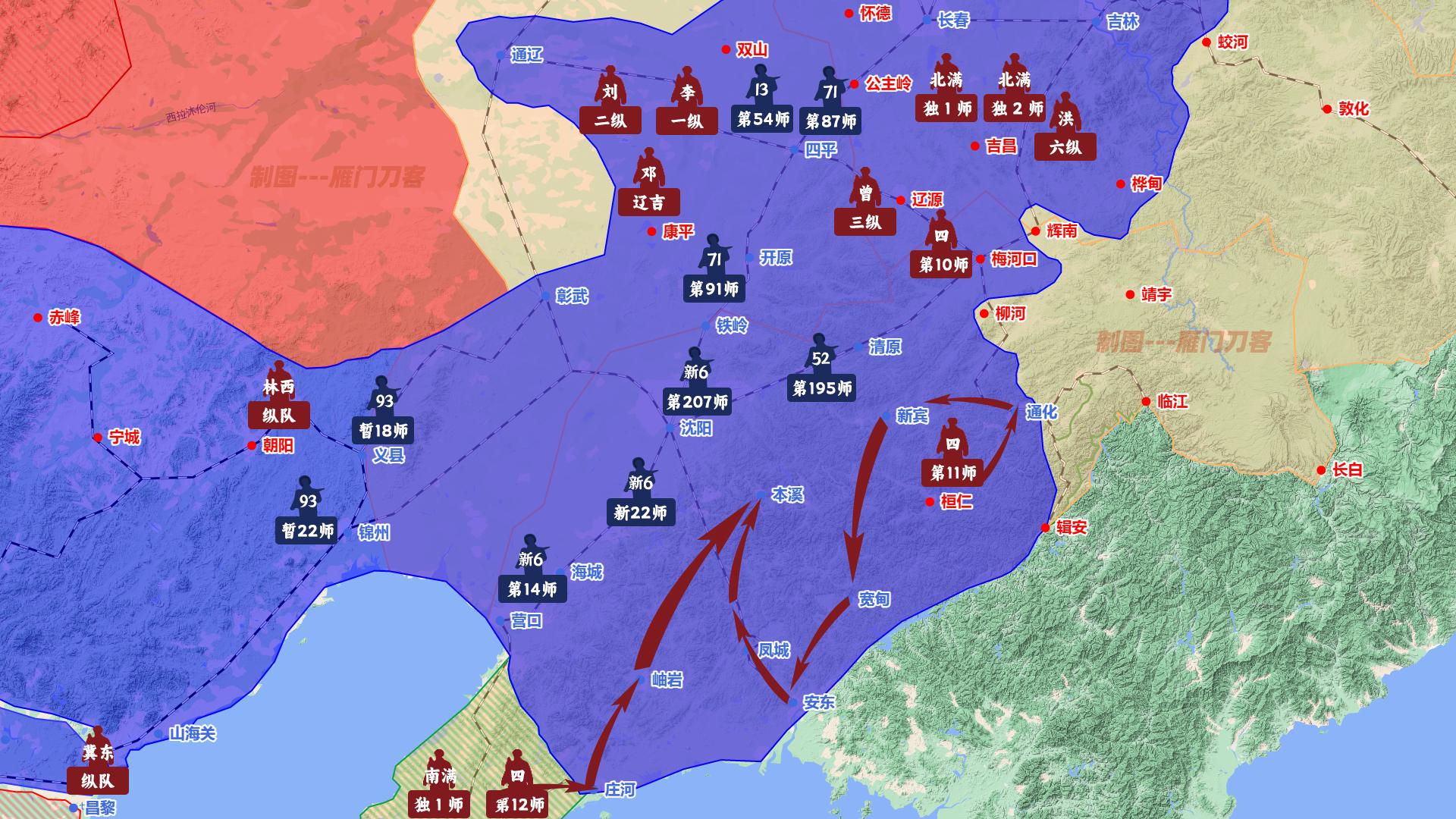

1946年,10月。杜聿明制定了東北戰場進攻戰略,叫做「南攻北守」。南攻的地方是中長鐵路南部的那一大片山區(即南滿地區),北守的地方是松花江以北的東北民主聯軍。

杜聿明所制定的進攻戰略,到底對不對,我暫且不細講,一會再說。

先講講杜聿明所進攻南滿地區,到底是怎麽打得。

1946年,10月。

隨著蔣介石對全國解放區大打出手,早已停止兵戈的東北戰場也同樣燃起了戰火。

杜聿明瞄准的方向是南滿。

這地方僅有我軍的兩個縱隊,合計兵力不過五萬。對于杜聿明而言,他的精銳大軍踏平南滿這塊解放區,實在是易如反掌。

可能,他忘了。他的部隊雖然是精銳的精銳,雖然那時候我軍南滿三縱、四縱還不至于說出老子打得就是精銳的驕狂話語。但他的精銳大軍盡數機械化,部隊行軍靠運輸車,打仗靠坦克開路,進攻靠先進的武器裝備。

機械化大軍在皆是山地的南滿根本發揮不了作用。例如廖耀湘的新6軍,我們經常能夠看到他的新6軍憑借機械化兵團的優勢在中長鐵路上來回穿刺、突襲,還時不時威脅我軍的大後方。

但到了南滿,我們幾乎看不到廖耀湘部隊的身影。趙公武擔任第二次進攻臨江的總指揮時,命令廖耀湘救援,廖耀湘就是磨磨蹭蹭不願意救援,甚至還找借口開溜。爲啥啊?不在平原地方幹仗,你部隊的機械化程度再高,你也難以發揮優勢,廖耀湘還那麽積極幹嘛?難不成他願意送死不成?

這場進攻戰,一直從1946年10月持續到了1947年3月。杜聿明在這六個月的進攻時間裏,僅僅是拿下了安東,使得自身在東北所占據的地盤,成爲進入東北之後的最大地盤。

然而,杜聿明南攻的最大極限就是以臨江爲核心的“南滿四縣”地境。

這塊地方杜聿明前前後後動用了二十多萬大軍,第一到第四次進攻依次用了鄭洞國、趙公武、杜聿明、石覺四位國軍高級將領,如此高頻率的進攻,如此高頻率的換人,始終沒辦法拿下最後的那點地盤。

其實,我們細看東北的地形圖,這杜聿明不是在進攻臨江,根本就是在啃一塊精縮版的長白山。

北面一路坦途,他卻去啃山頭!

不僅是當時,以我們今天的視角來看,杜聿明制定「南攻北守」的進攻戰略,幾乎是杜聿明在東北戰場上所下最大、延續時間最長的臭棋。

基本上,杜聿明的「南攻北守」大戰略,只是拿下一塊廢地,沒能獲得這塊土地上的任何附加價值。

于我軍南滿的軍事力量而言,無甚打擊,因爲主力始終沒有受到重創。于我軍的經濟壓力而言,南滿地盤經濟本來就不咋地,自然經濟壓力也可以忽略。

我們以2022年遼甯省各市GDP數據來看,安東(即今天的丹東)數據仍舊處于全省倒數狀態。這些數據還是工業化時代的各市數據,放在1946年的安東,數據會更可憐。

後來的結果,想必大軍也清楚。林總大軍的一個夏季攻勢,直接反撲了杜聿明所占據的安東,成功奪回了丟失半年之久的安東地盤。

杜聿明但凡拍著腦門認真想一想,制定一個反方向的進攻戰略:「先北後南」,也不至于鏖戰六個月啥也沒撈到。有人可能會說,你想啥呢?北面還有松花江天塹呢?但問題是杜聿明進攻南滿的時間都在寒冬臘月,這段期間松花江處于長期冰封狀態,別說天塹了,就是炮彈轟在冰層上,都不見得能留個窟窿。

更何況當時的北面,有著哈爾濱和齊齊哈爾兩個重量級的北方城市。這倆城市,至今都是黑龍江省的絕對經濟大拿,向北進攻得到的利益,絕對要比沒用的長白山更加價值。

所以,我們總說杜聿明軍事能力如何如何優秀?但現實可能就是那麽殘酷,東北戰局的惡化並非全是陳誠接盤的罪過,一定程度上始于夏季攻勢。而那個時候,陳誠還沒有來東北。

後院不穩杜聿明敢大張旗鼓的攻略北方嗎

最重要的,是杜聿明手裏的兵力不足。遼甯吉林兩個省的攻防,杜聿明一共有七個軍,除去守備城市的,新一軍也要分兵守備據點,機動兵力實在太少,損失兵力後補充的也不及時。對比關內國軍重點進攻的山東和陝北,48年3月國軍在山東的機動兵力就17個整編師,後方還有7個軍守備,這只是在山東一個省,而且是魯南萊蕪戰役被我軍殲滅十幾萬人後還有這樣強大的持續進攻能力。中期範漢傑進攻我膠東根據地,投入了6個整編師。如果杜玉明進攻南滿有六七個軍,以軍爲單位而不是師,我南滿的三縱,四縱要單次戰鬥殲滅國軍一個軍還要阻擊援軍,哪個方面都不夠,很難打成殲滅戰。說白了就是兵力不夠優勢