每年這個時候,都會有老師在中考前勸退孩子的新聞熱搜。

很多網友直言,被勸退的學生是老師心裏覺得肯定考不上普通高中的,老師覺得考試也是浪費時間。

總的來說,目前中考的現狀是,只有一半的學生能考上普通高中,另一半刷下來的學生上職高。

我們常說三百六十行,行行出狀元,高考不是唯一的出路。

但看著這些十四五歲的孩子,心智還不成熟,早早就被分流,劃入三六九等的階層裏,還是覺得特別唏噓。

我家孩子的學校老師,組織學生看了一部紀錄片《18歲的流水線》。講的就是這些被分流的孩子們的故事。

它拍攝于2016年,將鏡頭對准了東莞某電子廠的流水線工人。

當時這些工人都是18、9歲的95後,正是上大學,享受青春的年齡。

事實卻是,這群略顯稚嫩的孩子已經有4、5年的工齡了。

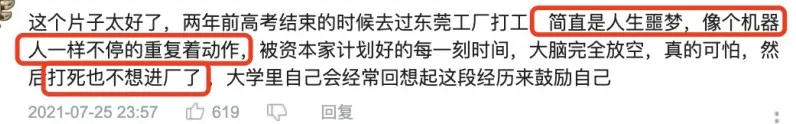

在流水線上,他們機械地重複著動作,從少年到青年,日複一日蹉跎著歲月。父母們也可以和家裏的孩子一起看看,挺受觸動的。

01

高強度的勞作

受傷是家常便飯

這個臉蛋清秀,有點害羞的男孩叫楊鵬。

據他回憶,第一天上班的時候,因爲不了解,他選了最難的工種。

結果一天下來,他連碗都拿不穩。

即使是現在,楊鵬已經是工齡5年的老員工了,還是會時不時受傷。

偶爾,一個手滑,撬刀劃破手指,血一股股直往外冒。

然而,他也只是淡定地起身,在車間的醫務室做了簡單的消毒和包紮,然後就回到了工位。

不僅是楊鵬,幾乎所有在流水線上工作的人都是這樣。

一位19歲的廣東女孩楊金玉,負責焊錫。

工作時,燒融的錫點隨時都會迸濺出來,燙傷她的手。

然而,爲了保證零件的質量,她不能戴手套,只能裹著紗布繼續工作,留下一道道疤痕。

你要問這些孩子痛嗎?當然痛。

但他們一刻也不敢停下來,因爲如果他們停下來,不僅會被扣錢,後面的人也會跟著受到影響。

在流水線上工作,容易受傷是一方面,勞動強度高也是不爭的事實。

每天至少工作8小時,重複做著枯燥而繁複的體力勞動。

很多時候,主管一聲令下,不管是否願意,他們都得接著再工作4個小時。

與之形成鮮明對比的,是工廠裏無比寡淡的夥食。

炒白菜和辣椒,幾乎沒有油水,屬于那種頂飽,卻沒有什麽營養的。

就是這樣簡單的飯菜,支撐著他們度過12個小時的工作。

等到深夜回去,再一覺醒來,又是重複的一天。

02

精神上的貧瘠和迷茫

讓他們不知該往哪走

曾經看過這樣一句話:

“一旦人們習慣了貧窮忙碌的生活,就很難從中剝離出來,重新點燃鬥志,去提高自己的價值。”

這句話其實很有道理。

人們不願意進廠打工,不止是因爲工作強度高,勞動回報率低。

更重要的是,這種高度重複和無意義的勞作會慢慢麻痹人的精神,使他們喪失對時間的感知,對生活的希冀。

在這裏工作的孩子,年紀輕輕,卻給人一種毫無鬥志和生氣的感覺。

就像楊鵬,他提到前女友的父母因爲他的學曆和工作,而不接受他們談戀愛。

他不傷心,不生氣,還是風平浪靜的模樣。

說到現在的女朋友,他也不敢想以後,能過一天是一天。

顯然,就像流水線上的那些零件一樣,他也磨平了棱角,很早就接受了現實。

在接受采訪時,19歲的申才金正在打桌球。

事實上,他並不太喜歡這項活動,只是因爲:

“沒有別的地方可以玩,這裏到處都是桌球,不玩桌球幹嘛呢?”

此外,就是打遊戲,追網絡小說,似乎只有沉浸在虛擬世界中,自己才能逆襲,成爲生活的主角。

還有一些孩子,爲追求更簡單的感官刺激,從14、5歲起,就在網吧、KTV、酒吧裏輾轉,和同齡女工出去約會開房...

無論是麻木,還是縱情享樂,毫無例外的是,他們都不知道自己的未來該何去何從。

正如記者問申才金:“未來有什麽計劃嗎?”

他說:“先工作一年,以後再說。”

"那麽打完這一年工之後呢?"

這個19歲的男孩只能笑笑,用一句“沒想好”敷衍過去。

也許,也不是沒想好,只是想得再好,沒有其他出路,也逃不掉現有的生活模式罷了。

就像他買的那台迷你無人機一樣,在空間狹小的出租屋裏,碰到天花板就會墜落。

廣東女孩楊金玉,計劃再工作4天就辭職回家。

提到爲什麽要辭職,她說:“不想待在這裏,這裏不好玩。”

事實上,去年,她因同樣的原因辭職了一次,但今年,她還是來流水線工作了。

大概除了這份工作,她實在不知道自己還能做什麽。

楊金玉也想過以後,想過以後賺了錢,給家裏蓋個房子。

但當記者問“蓋房子要多少錢?”這個愛笑的女孩沉默了,突然捂著臉哭了。

她哭的是什麽?

是一貧如洗的生活,是本該肆意張揚,卻消磨在流水線上的青春,還是一眼就能看到頭的人生?也許三者都有吧。

03

18歲許下諾言

28歲還能實現嗎?

我女兒是在小學6年級的時候,在學校看這部電影的。

我記得她當時的觀後感題目是《仰望星空,腳踏實地》,意思是既要有理想,又要付出實際努力,這是很正能量的。

由于整部紀錄片非常現實,並沒有渲染多少苦難,甚至在片尾留下了一點希望。

導演問這些年輕的流水線工人們:將來想做什麽?

可能是拍攝對象年齡比較小,還殘留著一點少年意氣;

也可能是他們還不需要考慮婚姻、養老等現實問題,一人吃飽全家不愁。

所以即使生活過得不如意,他們對未來還是有很多期待。

面對鏡頭,他們大聲說,將來要賺錢,要當老板,要當設計師…

只是,這些夢想能實現嗎?在另一部紀錄片《打工》中,我似乎找到了答案。

23歲的權廣彬,出來打工已經7年了,手頭卻沒有多少積蓄。

他最大的願望,就是找個女朋友談戀愛結婚。

但身邊的女工嫌棄他工資低,連網戀對象也都只是騙他的錢。

是權廣彬不努力嗎?

他在流水線上站著工作,一幹就是11個小時夜班,一個月才休息一天。

是他固執己見,拒絕轉換生存方式嗎?

出來打拼這幾年,他1、2年就會換一份工作,但流水線不需要技術,可替代性太高,最後也只是從一個工廠換到另一個工廠。

想回老家,當地工資卻只有2、3千,直接入不敷出。

甚至隨著越來越多年齡更小的廠哥廠妹湧入工廠,他原有的工資水平都無法維持。

權廣彬原本上夜班,一個月能賺6、7千,後來被轉到白班,工作時間不變,活多了,錢卻少了。

大多數比他年紀更大、工齡更長的朋友們,也大多如此。

上班、下班、吃飯、刷視頻、玩遊戲、偶爾和幾個朋友喝酒聚餐,就是他們的日常生活。

給我留下特別深刻印象的是,一位工友談到了他辍學打工的事,理由是聽人說:讀3年書,不如闖一年江湖。

如今,無一例外都後悔自己當年沒有抓住機會,好好學習。

只可惜,人生不能重新開始,小時候不吃學習的苦,將來就只能加倍吃生活的苦。

04

大家應該記得,以前有一個熱門話題,叫“脫下孔乙己的長衫”。

大概意思是:這兩年光景不好,學曆嚴重貶值,大學生畢業找不到工作,只能抛開學曆光環,下沉去做一些底層的工作。

許多人更悲觀:寒窗苦讀十二年,擠破了頭,難道是爲了進廠,當保安,送快遞嗎?

在這種情況下,爲什麽不一步到位,直接上崗,少走幾年彎路呢?

但我覺得,還是不一樣的。

就像下雨時躲在屋檐下的雄鷹和小雞一樣。

從表面上看,它們淪落到了同樣的境地,但未來卻大不相同。

雄鷹是暫時蟄伏的,等到雨過天晴,它還是能翺翔于天。

而小雞的世界很小,即使熬過逆境,它的圈子也永遠只有這一畝三分地。

這實際上就是學習和不學習的本質區別。

這裏提到的學習,不僅僅是功利的學曆文憑,而是自我提升的能力。

就像《18歲的流水線》一樣,大部分進廠的孩子都是中小學學曆,有的連26個字母都認不出來。

即使他們想進步,想學習新技術,也沒有能力和渠道去學習。

在《打工》中,有一位主管陳師傅,他的高中文憑放在這個內卷時代,可能也不夠看。

但9年的學校生涯,至少讓他知道如何自學,也養成了一定的學習習慣。

剛開始工作的時候,他也做的流水線,但很快就自學了一門技術,成爲了一名技術人員。

現在他的工作比流水線容易,工資也比工人們高很多。

以前說,書中自有黃金屋,書中有顔如玉。

現在我想告訴孩子們:

閱讀和知識,可能無法保證你未來的社會收入和地位。

但至少,它能賦予你人生更多的可能性,更多長期發展的機會,遇見更好的自己。