“中國就是一個農業爲主的社會,農民是主體,不了解農村和農民怎麽研究這個社會”

“從當地老鄉的身上,老師學到的不只是燒磚、蓋房之類的生活技能,更重要的是中國農民所特有的樸實堅韌的品質,以及如何在困境中面對生活的挑戰。農村生活對他後來的社會學研究影響很大,促發了他對現實問題和農民群體的關注。”在采訪中,葉鵬飛這樣回憶他的老師——著名社會學家、清華大學社會學系教授李強。

于國內社會學界,李教授的價值很難用幾句話衡量。自1985年碩士研究生畢業于中國人民大學社會學系並留校任教,他深耕貧困研究、社會分層、城鎮化發展等領域,特別是在農民工等群體的觀察研究上獨樹一幟,提出了很多具有創造性和實踐意義的觀點成果。研究脈絡緊扣中國社會變遷所面臨的一個個轉型問題。

在這個過程中,1999年,李強教授進入清華大學任教,主導了清華社會學系複建,先後擔任清華大學人文社會科學學院院長、社會科學學院院長,2018年入選清華大學首批文科資深教授。直到2021年6月,李老師在清華講完最後一門課,那年他71歲。

2023年12月的一天,李強教授因病去世的消息傳來,驚聞噩耗的同侪親友、同事學生們扼腕痛惜。爲了回顧與紀念這位社會學泰鬥躬耕學術的一生,記者采訪了李強教授生前的學生,追憶李老師,對于很多學生來說,也是重回那段澄澈溫暖的讀書時光。而在他們的回憶裏,我們也許能夠勾勒出這位學者更有溫度的一面。

上山下鄉與底層關懷

2005年,應一本雜志的邀約,學生葉鵬飛曾爲老師寫過一篇學術傳記《理論創新與社會關懷——李強教授的社會學人生》。爲了更好地梳理曆史細節,他專門與老師聊了聊“以前的事”。

李強出生于北京一個知識分子家庭,父親是新中國早期采礦和有色金屬方面的專家。小的時候,父親經常帶著他做實驗,他也覺得“很好玩”。雖然沒有學成理工科,但是理工科要求的假設驗證模式、拿證據說話的邏輯對他日後在社會科學中的實證研究取向産生了深遠影響。

1968年,18歲的李強從北京四中畢業,正逢上山下鄉的年代,他與同學們一道遠赴黑龍江寶清縣參加生産建設兵團的勞動,在這以後的9年時間裏,他學會了種地、燒磚、伐木、蓋房,掄鎬頭和扛麻袋也不在話下。他親眼看到農民在荒山野嶺中生火、磨豆腐、采蘑菇,高超的生存技能和頑強的意志力給他留下了深刻印象;與當地的老鄉一起生活和勞作,他也逐漸了解了他們心中的真實想法和需求。

在農村的9年,是李強作爲“城市學生”成爲農民的9年,也是他開始真正與農民群體建立聯結的時期。他曾說:“中國就是一個農業爲主的社會,農民是主體,不了解農村和農民怎麽研究這個社會,怎麽能理解他們的思維方式呢?”

1978年,恢複高考以後,由于中斷學習的時間太長,數理化專業課差得太多,又因爲年齡比較大,選擇專業範圍有限,綜合考量之下,李強報考了人大國際政治系,從本科到研究生畢業,從事國際政治學習研究長達7年。而當1985年選擇留校院系時,他遇到了剛剛從英國進修回國,在人大創建了社會學研究所的鄭杭生教授,表達了自己想要加入社會學所的願望,“去研究一些中國社會本身的問題”。

“我想,老師經曆了上山下鄉,他對于貧困問題以及城鄉分割的理解會更加深刻,在中國社會的巨大變遷對社會成員的影響方面體會得更加明顯。”對于老師的這一學術轉折,葉鵬飛有自己的理解,“在這種特殊的時代背景下,他逐漸發現,相對于宏觀而遙遠的國際政治學,研究中國社會本身的問題更加重要。”

務實、求真

葉鵬飛于1995年本科進入人大社會學系,2003年又考入清華大學人文社會科學學院,跟隨李強教授攻讀碩士、博士學位,是教授比較早期的學生之一。在老師身邊學習近10年之久,他曾在心裏默默盤點著老師的課題脈絡:貧困與城鄉差異、農民工與城市流動人口、城鎮化發展問題、社區治理與養老……關注的每一個領域無一不是對當時社會轉型中現實問題的映射與底層群體的關照。

在對農民工群體的研究中,李強教授曾提出“精英循環”的研究視角。“他認爲城市農民工是農村中典型的精英群體,與未流出的農民相比,他們具有年齡、教育等多方面的優勢。”基于這個理論,2001年,他發表了《給“底層精英”以上升渠道》的論文,提倡開辟流動渠道,使農民工中的高素質者擁有上升到上層群體的機會和條件,取消對于城市農民工的種種限制,賦予他們以自由競爭的就業機會。“這不僅有利于保障農民工群體本身的利益,對于整個社會的穩定發展也是非常重要的。”葉鵬飛說。

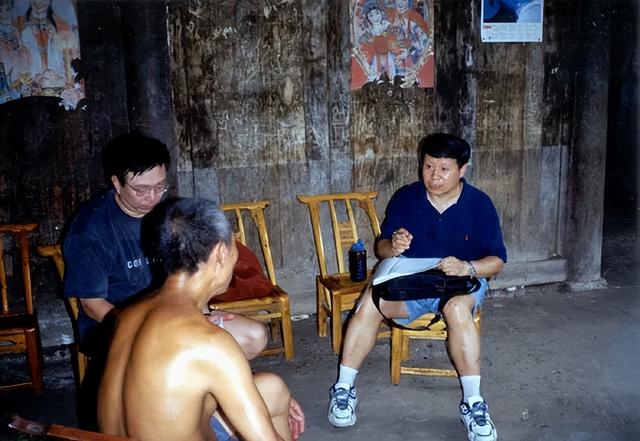

2001年,李強教授(右一)在做社會學調研訪談。

在這個理論框架之下,2010年前後,李強教授提出建議恢複上世紀50年代確立的“八級職業技術分層制度”,目的是通過調整農民工的技能、技術認定,賦予高級別技術工人與之相應的工資待遇,最終讓農民工向中産階層躍升。直到2022年4月,人社部印發了《關于健全完善新時代技能人才職業技能等級制度的意見(試行)》,在原有的“五級”技能等級基礎上,往下補設學徒工,往上增設特級技師和首席技師,延伸和發展爲新“八級工”制度。

“你看,其實我們社會正在經曆轉型,也正在積極調整,很多變化開始慢慢發生了。”葉鵬飛說,“這其中的推動力是有老師一份的。”

“如果一個人真誠的學問背後可以讀到他的人格、他的關懷,那麽我在李老師的著作中,讀到的是中國老百姓和他們並不容易的日常生活,讀到的是當下社會大多數人的真實境況與實際需求。”2021級博士研究生吳振華在他的文章中寫道,“他的學術,最關心的是中國這個有著超大規模人口與地域的古老國家,在超短時間內實現國際上最大規模的工業化與城鎮化的進程中,如何真正完成其現代化轉型。”

“老師分析社會問題的眼光非常敏銳,能夠在融彙東西方社會理論的基礎上,提出對中國問題的獨特見解。”學生時代,葉鵬飛對于老師的印象可以用“睿智”“謙和”“包容”三個關鍵詞概括。“從沒見他生過氣,總是笑容比較多”,吳振華則說他“永遠面帶微笑,永遠聲音洪亮,永遠在鼓勵我們”。誰在課題上遇到困境,或是方法錯誤,老師也總是耐心教導糾正,還會不斷鼓勵他“不著急,慢慢幹”。但是在學術態度上,老師追求真實、格物致知的精神是從未被撼動的。

在一次課題研討會上,某位同學提出自己“遇到了一個問題”:調研所得數據並不能支撐結論,困惑之下,他提出要不要調整數據或者調研方法,“李老師當時就糾正了他,說我們是要從實際的數據出發,去驗證和修改我們的觀點,而不是反過來讓數據適應我們的觀點。”葉鵬飛說,老師這種爲人爲學爲事的態度,對他後來影響很大。“包括老師在學術研究上的堅持不懈和全身心投入,都在潛移默化地影響著我們。”

“老師的很多研究課題持續的時間都很長,像2014年在北京五環外的清河街道做的新清河實驗,他一直堅持了近十年。”葉鵬飛說,每次老師講城市社會學課程,都會帶領學生到清河街道,親自做社區居民的入戶調查,持續關注社區治理的問題,在社區居民議事制度、社區空間改造、居民養老服務等方面探索出了不小的成果。“我覺得,如果一件事情或一個研究,你能夠持續關注它五年甚至十年,它肯定會出成果的。所以李老師就是在紮實、認真、持續地去做事、做研究,所以在很多方面都能看到持續的創新成果。”

內方外圓

本科畢業後,葉鵬飛曾在西藏自治區黨委宣傳部工作了4年。有一次,一位宣傳部的領導贊許地稱他,爲人“心胸開闊”“內方外圓”。直到多年以後走上其他工作崗位,慢慢回味著這句評價,他感到這正是老師多年潛移默化的影響在他身上産生的印記。“這是我們從老師身上學會的東西,也是我們一生的財富。”

“心胸開闊”“內方外圓”也是葉鵬飛心目中老師一生形象的寫照。“棱角”在內,是指他在學術追求、爲學態度上能夠堅守正道;而“謙和”在外,則讓他在學術生涯之外多了一份柔和色彩與人格魅力。“作爲院系的領導和帶頭人,無論在哪裏,李老師都能把大家團結起來,整個團隊的凝聚力還是非常好,這其實是不容易的。”葉鵬飛說,“像以前舉辦活動的時候,學界也不乏很多特立獨行、極具個性的學者,在老師的協調組織下,還是能夠聚在一起做事做學問。”

“曾經有個學界的朋友開玩笑說,咱們都是‘有死角的’,只有李老師堪稱‘沒有死角的人’,就是說這個人幾乎找不到缺點,跟他在一塊做事你會覺得很放心。”葉鵬飛說。

說起李老師的這種個性,吳振華提到了一件事。2021年校慶日的時候,清華大學邀請了幾位文科大教授進行講座,李強教授的講座最後是在介紹“新清河實驗”,當時還留了個尾巴沒講,但他看講座的時間已到,便停下來結束了。“這就是李老師的性格。”他說,“他從不會因爲自己在學術上得到他人認可,就將這份影響力擴散到學術之外的領域。”他認爲,老師能將社會學研究的事業堅持一生,這份難得的“平常心”也許是最大的前提。

在學生們的印象裏,生活中的李強教授更是一個極其樸素的人。“也不講吃、也不講穿”,曾經有個同院系的老師和學生們聊起他,說是“兔子吃啥他吃啥”,而且吃飯極快,經常5分鍾吃兩口就走;穿衣也很隨意,有次去廣州的城中村入戶調研,“站在一群農民工中間,李老師就能融入其中,一點也不違和。”葉鵬飛回憶,“我們都覺得這與他早年在農村的經曆有關。”

雖然自己不講究,但對于學生的事,李強教授沒有不用心的。比如會在調研開始之前,提前和當地的管理部門溝通好,爲學生們開展入戶訪談做好鋪墊;學生在就業期間遇到困難了來找他,他也是有求必應,積極幫忙推薦。“凡是關乎他人的事,他落實得很快,從不耽誤人……即使是自己學生幫著做些事,他也覺得不好意思,會幾番道謝。”吳振華說。

李強教授在調研路上。

舊歲的雪化掉了,元月到來,轉眼又是嶄新的一年。也許,對于他的學生們來說,這個“起點”因爲他的離去又有了新的意義,好像每一次回望那個歲末的雪天,都會有一雙深邃又溫和的眼睛,目送他們的新征程,囑咐他們“永遠真誠,永遠見賢思齊,永遠心系他人福祉”。

作者:農民日報·中國農網記者 陳藝嬌