化學裏的單鍵和雙鍵,就像計算機世界裏的0和1,通過單調而不重複的組合,能産生無限可能。“武漢英才”産業領軍人才夏甯創立武漢智化科技有限公司(以下簡稱“智化科技”),通過自研算法來設計分子合成路線,從而提高藥企新藥研發的效率。其智能算法平台已落地于國內外數十家頭部醫藥企業及醫藥外包公司。

日前,夏甯接受長江日報記者采訪時介紹,應用AI手段開辟新賽道的企業不斷增多,智化科技及其生態鏈企業營收較上一年度增長近50%。

夏甯。長江日報記者 胡冬冬 攝

新藥研發如大海撈針

人工智能更高效

什麽是化合物?青黴素、小蘇打,還有食鹽的主要成分氯化鈉都是。而藥物研發,就是最典型的尋找和篩選化合物的過程。

“研發周期長、研發成本高、成功概率低被稱爲新藥研發的三座大山。”夏甯博士介紹,一款藥物的研發,在藥物發現階段,需要科學家先建立疾病假說,發現靶點,設計化合物,包括苗頭化合物篩選、先導化合物優化、候選化合物的確定、合成等,每一步都面臨高淘汰率及高投入,“單個化合物的平均合成成本超過1000美元”。

人類“找藥”,可以說是“大海撈針”。《自然》發表的一篇文章曾指出:經過化學家的分析,在整個化學空間裏面,人們可以找到的藥物分子的個數,可能是10的60次方。

6年前,夏甯創立智化科技,自主研發並不斷優化AI輔助逆合成路線設計平台ChemAIRS,用人工智能算法,在短時間內針對目標化合物給出多種合成思路以及可行性高的路線,爲藥物化學家提供更高效、安全、經濟的分子合成路徑。據介紹,按照傳統的方法,設計一條路線大概需要30—60分鍾,而應用智化科技的輔助平台,設計一條路線的平均時間是15秒。

夏甯介紹,人工智能輔助“找藥”,讓化學家在茫茫尋找中的“靈光乍現”,變成了步步爲營的“算無遺策”。

“在藥企裏,化學合成路線設計有個‘門檻’——從業經曆超10年的化學或生物醫藥專業博士,才可以上手操作。”夏甯博士話鋒一轉,“‘人工智能+化合物合成’並非單純的數據計算,而需要既懂化學又懂計算機的複合型人才,你要知道市場上供應哪些相應的原料,找出潛在的、被忽視的通路,抽絲剝繭分析蛋白、機制等與疾病的相關關系,‘算’出如何合成能達到最大效能。”而智化科技就是在不斷訓練人工智能,通過學習“高手”的合成路徑,來試圖理解藥物開發的邏輯。

夏甯(中)和研發人員討論項目。長江日報記者 胡冬冬 攝

“武漢英才”産業領軍人才

帶來一群“AI+”跨界人才

夏甯成長過程中最大的“玩具”就是母親的286電腦。但在專業選擇時,他仍更偏愛化學。“並沒有父母追著學的經曆,我是自主選擇的化學競賽之路,因爲化學實在是太有趣了!”夏甯介紹,這種興趣一直驅動著他。同濟大學畢業後,他選擇了去法國蒙彼利埃高等化學學院留學,他是中國第一批去法國高等工程師學校去學習化學的人。當時在那所學校裏,夏甯是第一個中國人。

回國後,夏甯創立武漢智化科技有限公司,組建的團隊成爲全球最早一批開發以化學反應數據爲核心進行合成路線設計的團隊之一。

夏甯博士介紹,智化團隊更看中人的學習能力和對事業平台的“熱衷”。當初有一位化學專業的人才希望加盟團隊,但在編程測試中被刷了下來。過了半年他又敲開智化科技的門說:“我還想試試。”原來,這大半年,他通過各種平台給自己安排了高強度的計算機專業學習。經測試發現,他的確可以勝任,這位沒有計算機專業學曆履曆的小夥留了下來,目前已在項目組裏成長爲骨幹。

夏甯領銜的團隊中,既有藥物化學、合成化學和分析化學的專業人員,也有自動化、IT開發、人工智能等方面的領域專家,碩博比例超60%。

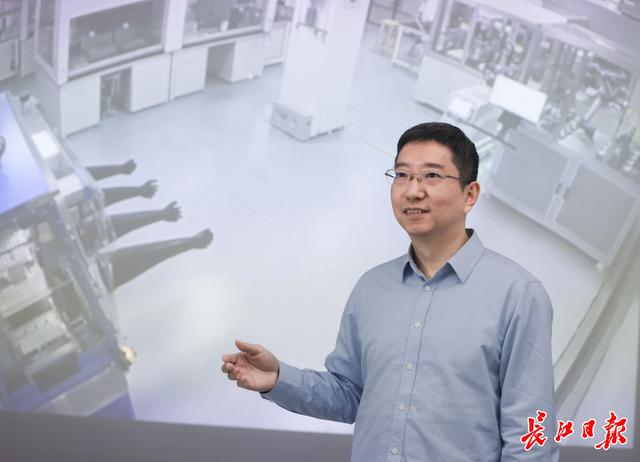

夏甯向客戶介紹位于上海的實驗室。長江日報記者 胡冬冬 攝

帶領名不見經傳的創業企業

進入大型跨國藥企供應鏈

夏甯介紹,有一家在業界排名進入全球前五的跨國藥企,幾年前開始嘗試外包AI化學合成業務,招標時測試了近8個競品,最終,彼時名不見經傳的智化科技因效率和准確度更高,被選入該藥企供應商名單。就在2023年,該企業又與智化科技續約。

目前,智化科技已與輝瑞等多家國內外頂級制藥企業、多家頭部醫藥行業CRO(醫藥外包服務)企業開展深度合作。

夏甯透露,智化科技正在與武漢兩家創新藥研發企業及一家新材料國家級專精特新“小巨人”合作,爲其提供AI化學合成工具。就在去年,智化科技入選“武漢市數字經濟服務資源池”“武漢市中小企業數字化轉型服務商”。“我感受到武漢在人工智能這一前沿領域布局的雄心和前瞻視野。”夏甯介紹,無論是創新藥開發、日用化學,還是光電子信息、泛半導體、動力電池上遊關鍵材料的合成,AI都有望尋出一條更高效的路。

通過5G專網,在位于武昌的智化科技辦公室內,記者連線智化科技位于上海的實驗室,看到機械臂正在投料、反應、過濾取樣和分析分離等實驗裝置中忙活,AGV自動導引小車則往返于各獨立工作島,精准地傳遞化合物樣本。據介紹,該實驗室由人工智能驅動和調度,支持24小時不間斷高通量實驗,實驗譜圖也能及時回傳解析,實現數據閉環。

“這是2023年我們最新的研發成果,把化學家從手工勞作中解放出來了。”夏甯笑著說。原來,一直以來,化學家們的工作都通過人工方式完成,可能1個月只能合成三四個分子。他帶隊開發了一套自動化設備,並與Al輔助逆合成路線設計平台相連,在微觀世界中“算”出來的合成路徑,經過操縱台指令,可直接在現實中快速實驗驗證,化學家們不必再去親力親爲做常規合成。目前自動化解決方案已和藥企及海外高校開始合作。

(長江日報記者李佳 通訊員趙國琴 武人才)

【編輯:王戎飛】

更多精彩資訊請在應用市場下載“大武漢”客戶端,未經授權請勿轉載,歡迎提供新聞線索,一經采納即付報酬。24小時報料熱線:027-59222222。此文版權歸原作者所有,若有來源錯誤或者侵犯您的合法權益,您可通過郵箱與我們取得聯系,我們將及時進行處理。郵箱地址:kin0207@126.com