1月30日,世界知名企業特斯拉與太空探索技術公司SpaceX的掌門人埃隆·馬斯克在推特上透露,Neuralink公司成功實施了全球首例人類大腦植入手術,志願者現處于康複階段。初步成果展現出神經元尖峰監測技術的廣闊前景。

未來,我們只需用腦思考,無需言語動作,即可實現如幻想中的心靈交流這樣的願望,這已然成爲現實。

心靈感應,此刻已成現實

世界首例人類腦機接口——Neuralink已經精確植入人體。馬斯克隨後在微博上發布消息表示,此項手術已宣告完成,病患狀況良好。初步研究顯示,Neuralink的科技潛力巨大。一小時後,他進一步揭示該公司的首款産品名爲"Telepathy(心靈感應)"。

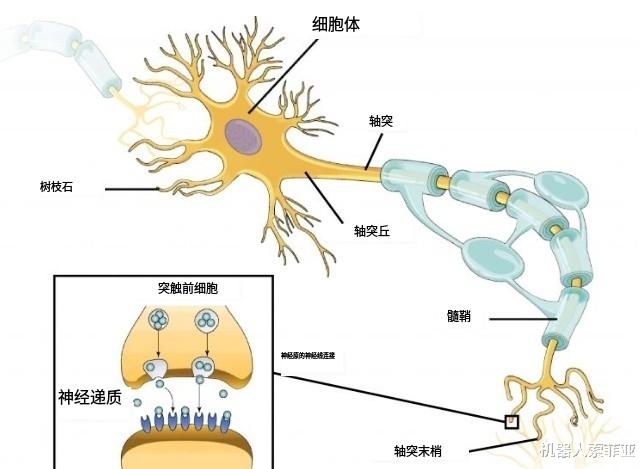

腦機接口指的是透過在大腦內植入微型電極,實現計算機與腦細胞間的電生理互聯,使計算機能傳喚腦信號。馬斯克早在2019年便公布了首款實驗産品,其核心原理爲先利用激光在頭部鑽取創傷;隨後避開腦部重要血管,在中樞神經系統置入線路。而到了2020年8月,爲驗證其效能,科研團隊已成功將類似裝置植入活猴體內。

據悉,Neuralink正致力于研發一款能將大腦信號轉化爲行動的設備,主要針對兩大醫療領域:恢複視力以及借助科技力量幫助非自主肌肉群的病患調控智能設備,乃至恢複全身上下功能。Neuralink公司還計劃選擇漸凍症(即由于脊髓損傷或肌萎縮側索硬化症引發的四肢癱瘓)患者作爲試驗對象,初步目標是讓這些癱瘓人群能夠通過思維操控電腦光標或鍵盤。

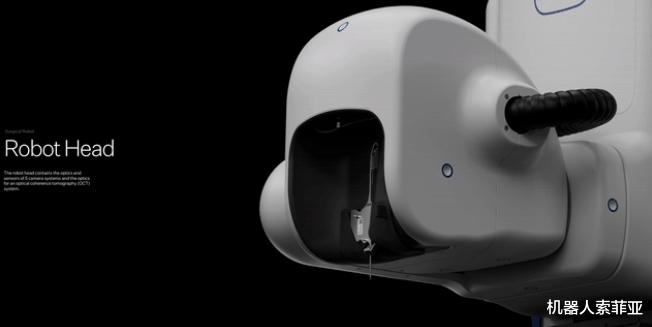

至于大腦植入過程,采用的是被稱爲"R1"的機器人通過"N1"設備在約定的大腦部位植入芯片,整個過程需要約15分鍾。芯片成功植入後,將開始記錄並無線傳輸大腦信號至解碼運動意圖應用程序。最後,應用程序會將大腦信號解析並通過藍牙連接受控外設,病人則通過Neuralink應用控制外部鼠標和鍵盤以達成期望。

從外觀來看,"N1"設備尺寸與硬幣相當,內部獨立電池可透過小巧且便于攜帶的感應式充電器實現遠程無線充電。在Neuralink官網的介紹中提及: "完全的生物兼容性使得它在外觀上看不出來,讓使用者隨時隨地掌握電腦或移動設備的操控權"。

心靈感應,應受監管

實際上,雖然腦機接口技術已有較長曆史,但仍局限于科研領域。這主要歸因于入侵式電極易引起人體排異反應,導致無法實現長期、安全、穩定運行。然而,據業界最新研究顯示,得益于新興如AI等數字技術的飛速進步及生物兼容性電極、微創植入等關鍵技術的發展,疊加諸多應用場景的深入挖掘,預計腦機接口將步入新一輪高速發展期。

據統計,每台植入手術的花費大致在10500美元,其中包含檢查、零件及護理在內的所有費用,並預計將有大約40000美元的費用需由保險公司承擔。同時,該公司向投資者提供的數據顯示,手術數量預計將自2027年起逐年攀升,最終達到2030年的22204例。預計如無意外情況,五年內Neuralink年收益有望高達1億美元。

然而值得注意的是,盡管「漸凍症」及四肢癱瘓等患者無法通過腦機接口直接改善原發病狀,但可提升他們的生活質量。事實上,對馬斯克來說,推廣腦機接口並非治療疾病本身,而是實現人類智能化的一部分。

他旨在將我們拓展爲2.0版,即AI人類。鑒于我們現在的認知能力僅限于每秒10個字節的産出,AI輸出卻已達數十億字節,人機交流日趨困難。因此,他希望借助腦機接口賦予人類更強智力,以期與AI和諧共處。

想象一旦病人可以借助腦機接口重新站立行走、恢複視力或聽力,那麽世人將會深刻體會到Neuralink技術的偉大之處。隨著科技創新理論日新月異,行業落地步伐加快,多種學科融入和研究成果爲産業發展奠定了基礎。

然而,腦機接口所引發的安全風險和道德問題始終備受矚目。未來腦機接口可能會在人與人之間成爲公開應用,那麽如何確保此過程中的安全性?何人有權操控人腦?外部設備又應如何在人腦和人機間進行管理及調節?

索菲亞對此提出建議,政府應積極制定相關法令,確保腦機接口在法律規定框架內運行,從而規避倫理困擾。