在秦州不到百日,杜甫一家的生活難以爲繼,這時有個朋友來信誇稱南州的氣候和物産,杜甫便決定離開,前往南州,即同谷,也就是今天的成縣。

天水到成縣,坐長途汽車,走省道鄉道,全程兩小時四十分鍾。鄰座阿姨說這車太慢,自己開車最多兩小時,她是成縣人,知道杜甫草堂,但不知道這段路,杜甫當年走了兩星期。

撰文 | 三書

誓將去汝,適彼樂土

清 王鑒《仿黃子久秋山圖》

《發秦州》

杜甫

我衰更懶拙,生事不自謀。

無食問樂土,無衣思南州。

漢源十月交,天氣涼如秋。

草木未黃落,況聞山水幽。

栗亭名更嘉,下有良田疇。

充腸多薯蓣,崖蜜亦易求。

密竹複冬筍,清池可方舟。

雖傷旅寓遠,庶遂平生遊。

此邦俯要沖,實恐人事稠。

應接非本性,登臨未銷憂。

溪谷無異石,塞田始微收。

豈複慰老夫,惘然難久留。

日色隱孤戍,烏啼滿城頭。

中宵驅車去,飲馬寒塘流。

磊落星月高,蒼茫雲霧浮。

大哉乾坤內,吾道長悠悠。

離開秦州後,杜甫寫了這首《發秦州》,詩寫得很長,感覺他想說的話很多。詩一開始就坦承生事維艱,離開是爲了解決衣食問題,語氣帶著羞愧。農曆十月,秦州已經很冷,土地又貧瘠,無衣無食,何以卒歲?

“無食問樂土,無衣思南州。”南州,僅僅“南”這個字,就足以讓杜甫感覺到溫暖。未被透露姓名的朋友在信中的話,更加激起杜甫的狂熱幻想,詩中有十句描畫南州:天氣暖和,草木尚未黃落,山水幽奇,“栗亭”這個名字取得也好,此地良田沃野,吃的東西有山藥可掘,有崖蜜可采,冬筍密竹足以悅目,清池方舟更堪閑遊。

不加節制的幻想,把同谷美化成一片樂土,也許因爲太苦,杜甫沉醉其中,而忘記了那可能只是個幻影,如同一個在沙漠跋涉了很久的人,饑渴疲憊,神識恍惚之際,前方蓦然出現的蜃景,他不顧一切地朝它走去。

相形之下,秦州顯得貧乏,不堪久留:地勢高,人事煩,應酬多,山田薄,石頭都平庸,總之沒法再給他安慰,非走不可。寫詩的時候,杜甫心裏想的都是同谷,似乎忘了當初,就在三個月之前,他去秦州時也是這樣幻想的。幻想就是這樣引領我們,欺騙我們,一次又一次,然而除了幻想,我們別無選擇。

讓人不解的是,杜甫走得那麽著急,“中宵驅車去,飲馬寒塘流。”爲什麽要連夜啓程,山路艱險,月黑風高,爲何不能等到天明?杜甫沒有說,是紀行詩,但不是紀實,不交代所有事實,只傳遞內心的感受。深夜行走曠野,仰見星月,浮雲蒼茫,無盡征途就像深深的夢境。

在成縣尋找同谷

汽車駛離天水時,鄰座阿姨跟我講起成縣,她說成縣山清水秀,也吃面食,也吃米飯,是個小江南。說的時候,尤其在對一個外地人說的時候,她臉上洋溢著幸福,因爲她已經在蘭州生活了幾十年,因爲故鄉永遠是故鄉。我被她的幸福感染,也情不自禁開始幻想。

到了成縣,破破爛爛,還以爲沒到,卻見阿姨起身拿行李,那麽,是這裏了。臨別,阿姨熱心指給我公交車站的位置,並告知怎麽去杜甫草堂,她不知道,對于這個縣城,我的心情和杜甫當年一樣失望。

發展中的縣城,總是兵荒馬亂的氣象,到處都在施工,塵土飛揚,噪聲震響。可喜的是,城中有條主路叫“同谷路”,縱貫南北,沿同谷中路往南,望得見那邊的山,奇峰入雲,頗覺壯觀。

城南是南河,滿目瘡痍的河床上,一條細瘦的水流仍在勉力流淌,只有流淌的水才是河,哪怕是細瘦地流淌。走過運土車飛奔的大橋,走過迤逦在十天高速公路邊的龍峽村,山,望過去挺近,走起來卻很遠。

村外有一條路,路牌寫著“杜公路”,沒想到信步竟走對了,想必杜甫草堂就在前面。迎面走來一位大爺,褲腳高高挽起,穿一雙軍綠膠鞋,我問他知不知道杜甫草堂,他說當然知道了,“七百五十九年,杜甫來過我們這裏,那就是鳳凰嶺。”他指著前方的山,果然就是引我一路過來的山峰。大爺告訴我走到前方右轉,再走兩三百米有個杜公祠,裏面就是杜甫草堂,“那個祠,1123年宋朝建的,幾十年前村人在裏面養牛,1123年!”他很開心地重複了一遍。問他怎麽記得這麽清楚,他說是元宵節答題競猜,他把答案都背下來了,題目就有這一道。

杜少陵祠。

杜少陵祠就在青泥河邊,河對岸即杜甫詩中的鳳凰嶺,如今這一帶的峰嶺總名鳳凰山。祠在山坡上,高而陡且長的石階,望而生畏。門票22元,問爲什麽不是20元,答曰2元是保險。參觀杜甫草堂也有風險?我想問但沒有問。裏面青松冷冽,感覺像個墓園,不是節假日,沒幾個人參觀,也好,不過我猜杜甫的在天之靈大約更喜歡村民在裏面養牛吧。

跟隨青泥河,一路走下去,如武陵人的緣溪行,忘路之遠近,河谷愈深,山嶺愈奇。沒有車輛行人,只有連綿的群山,河水聲喧,崖上樹木新綠在風中搖曳,幾乎可以聽見它們幸福的啜泣。走在這樣的路上,對于我是享受,對于當年的杜甫,道路崎岖,衣食不足,山河也壯觀,但更是險難。

樂土幻滅,長歌當

傅抱石《日暮歸莊圖》

《乾元中寓居同谷縣作歌七首》

杜甫

其一

有客有客字子美,白頭亂發垂過耳。

歲拾橡栗隨狙公,天寒日暮山谷裏。

中原無書歸不得,手腳凍皴皮肉死。

嗚呼一歌兮歌已哀,悲風爲我從天來!

其二

長镵長镵白木柄,我生托子以爲命。

黃獨無苗山雪盛,短衣數挽不掩胫。

此時與子空歸來,男呻女吟四壁靜。

嗚呼二歌兮歌始放,闾裏爲我色惆怅!

初冬的河面上結著薄冰,陪伴他幾年的馬,在秦州期間已經累病,在鐵堂峽渡西漢水時,又滑倒骨折。千險萬難,終于來到同谷,卻發現這裏並非他幻想中的樂土。天氣並不暖和,物産也不豐富,至少冬天如此,而那位邀他前來的佳主人,亦未能給予實際的幫助。杜甫一家的生活陷入更大的困境。

還不到五十歲的杜甫,此時已“白頭亂發垂過耳”,俨然一位病弱的老人。他在鳳凰嶺飛龍峽口搭建了簡陋的茅屋,聊供家人暫避風雨,天寒日暮,家中無食,他白天負薪采梠,跟隨狙公,即養猴子的老人,在山裏拾橡栗。橡栗,江南人常用來做豆腐,唐代窮苦人家冬天多食之。

鳳凰嶺飛龍峽口。

當是時,關輔離亂,谷食踴貴,僅靠拾橡栗無法養活一家人,除此之外,杜甫自制了一把白木柄鋤頭,每天扛著它去山裏找黃獨,即一種野生的土芋,可以充饑。沒有別的辦法,“我生托子以爲命”,性命交關,所以長镵叫得親切,宛如良友。山雪大盛,衣不蔽體,手腳皴裂的他,往往在山裏尋一整天,卻連黃獨的苗葉也沒看見,而當他兩手空空回到茅屋裏,所見卻是“男呻女吟四壁靜”,想象一下這是多麽恐怖的場景。

事實上,就在那個寒冷的冬月,杜甫的兒女餓殍者數人,這是他第二次經曆孩子餓死。第一次是隴右之行前幾年,他從京城回奉先(今陝西蒲城)探望寄居在那裏的家人,剛走到家門口就聽見一陣哭嚎,小兒子饑餓夭亡。杜甫四十歲以後的人生,就像一部苦難史,原以爲是樂土的同谷,更是苦難的巅峰。

絕望生活撐了一個月,杜甫決定繼續遠行。去哪裏?跟隨青泥河繼續往南,南邊更溫暖些,翻過秦嶺,群山那邊,不遠的前方就是錦城。

青泥古道。

活著,只能不停地行走

那天,我也跟隨青泥河走了很久,我覺得我可以一直走下去,走到哪裏無所謂,直到烏雲在上空聚集,直到我忽然感到天黑的恐懼。

午後歇息,坐在一塊大石頭上,聽水流喧響。這段河床石頭很多,大大小小,站立在各自的位置,仿佛被魔法定住。石頭越是巨大,看上去就越不真實。坐在石頭上,模仿另一塊石頭,但我沒有變成石頭,我變成了水聲。變成水聲而坐,就像活著,只能以水聲讓水流動。

翌日淩晨,被狗吠喚醒,還不到四點,可能是幾只流浪狗,不知何故地狂吠。醒得太早,但也睡不著了,我想要出去,附近並沒什麽好走,也很怕狗。當地人給流浪狗取了個溫婉的名字,叫“田園狗”,不知何故,我感覺被說中了什麽。

遙想杜甫當年,在這條古道上,應該天不亮就啓程,翻山越嶺,朝著一個方向。有個方向總是好的,方向就是某種希望,哪怕像地平線一樣在變,哪怕像地平線一樣虛幻。

直覺式的生命感知

還古詩本真面目

“周末讀詩”第二輯

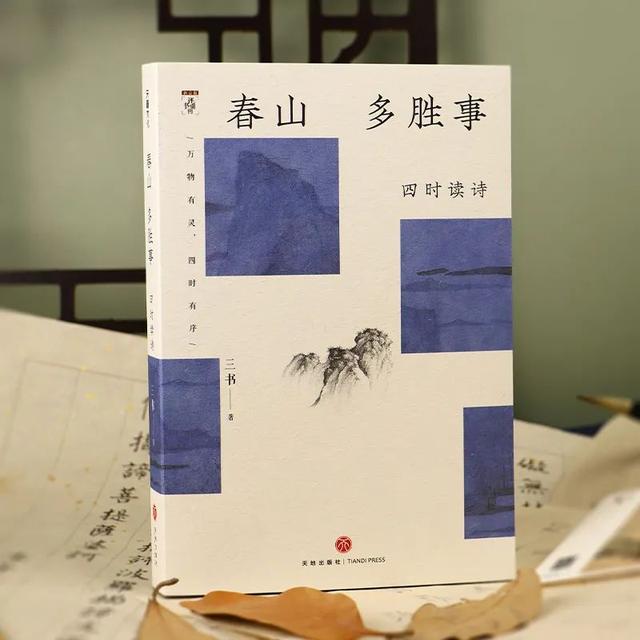

《春山多勝事》

《春山多勝事:四時讀詩》

作者:三書

版本:天喜文化·天地出版社 2023年4月

本文爲獨家原創內容。作者:三書;編輯:張進;校對:趙琳。未經新京報書面授權不得轉載。