晚清時期,中國曆史上出現了許多傑出的政治家和改革者,其中張之洞是一個不可忽視的人物。他是晚清四大名臣之一,以其深厚的學識和對國家的忠誠而聞名。然而,在他63歲高齡時,他迎來了一個兒子——張仁蠡。這個在父親輝煌背景下出生的孩子,後來卻成爲了抗戰時期的漢奸,這是一個怎樣的轉變?

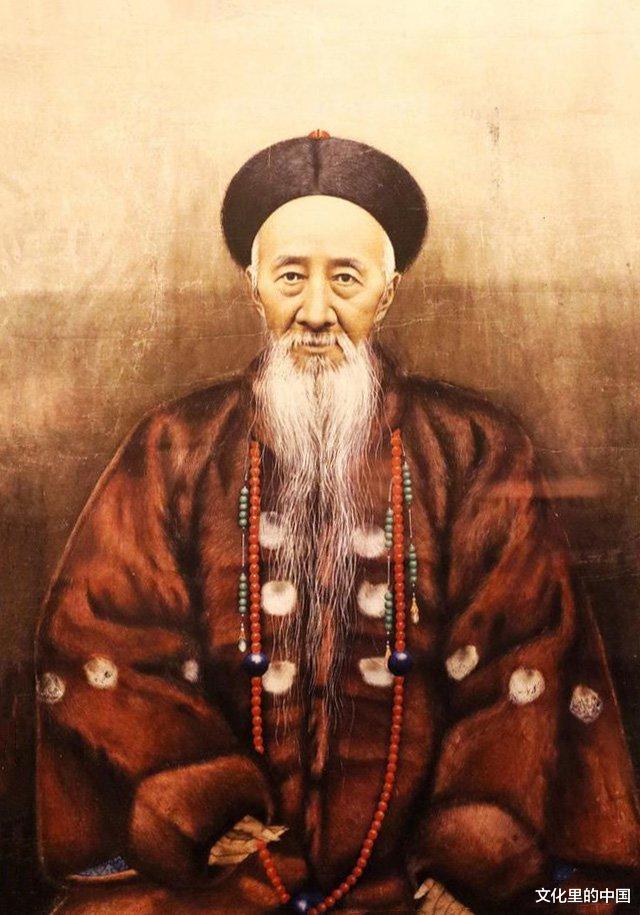

張之洞,字孝達,號香濤,是晚清著名的政治家、學者,也是洋務運動的重要推動者。他主張“中學爲體,西學爲用”,在教育、工業、軍事等方面都有所建樹。張之洞的一生,可以說是爲了國家的富強和民族的振興而不懈努力的一生。

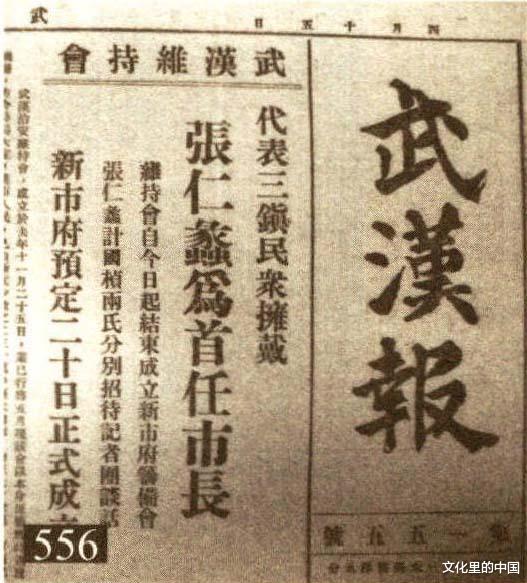

張仁蠡,張之洞的幼子,出生于1900年,是張之洞晚年的兒子。他早年畢業于北京大學,曾任教于私立民國大學。在他的早期生涯中,張仁蠡曾在多個縣擔任縣長,表現出了一定的政治才能。然而,隨著抗日戰爭的爆發,張仁蠡的人生軌迹發生了巨大的轉變。

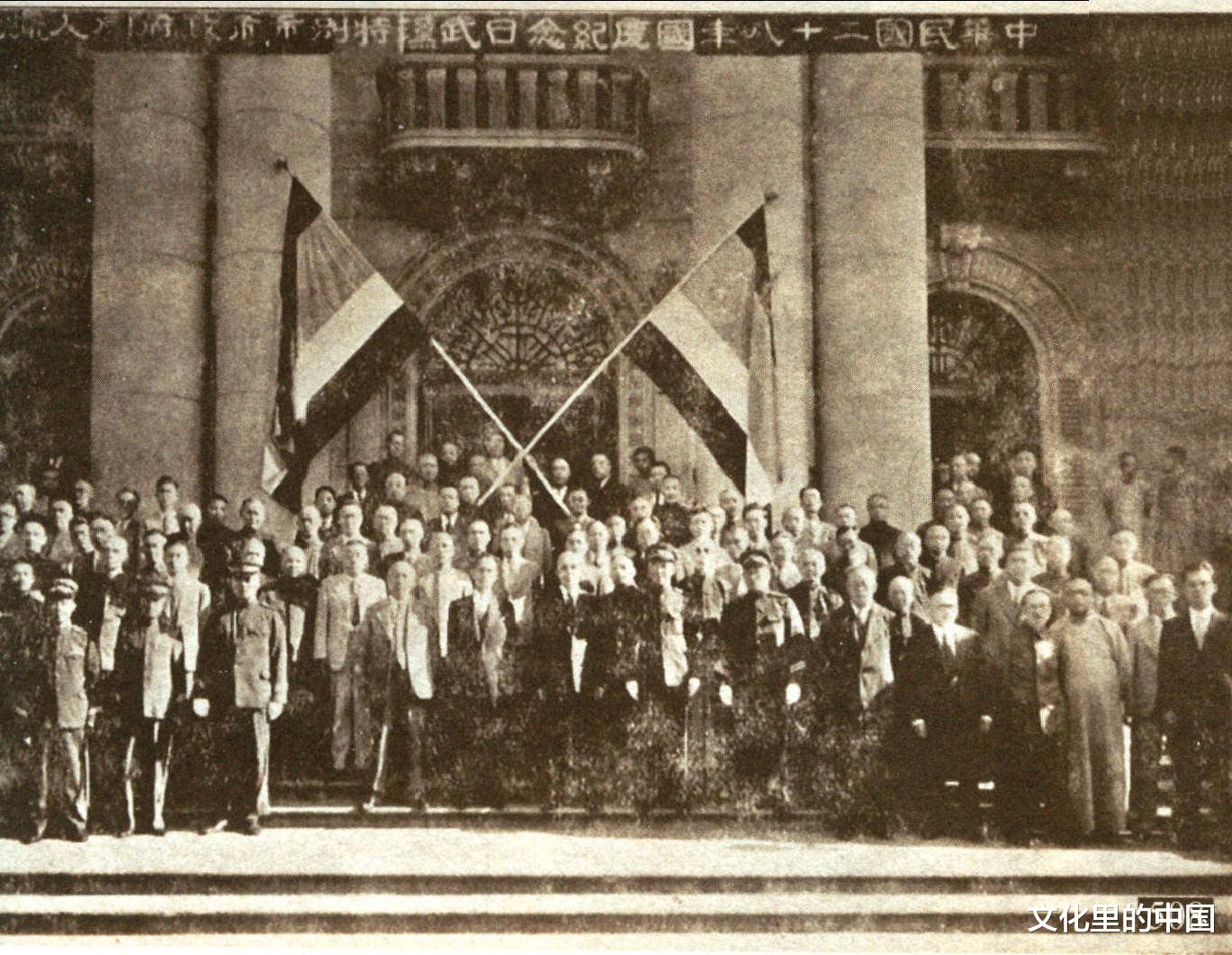

1935年,張仁蠡加入了僞冀東防共自治政府,開始了他的漢奸生涯。在這一時期,他擔任了僞民政廳長等職務,與日本侵略者勾結,背叛了自己的國家和民族。這一行爲,與他的父親張之洞的愛國情懷形成了鮮明的對比。

張仁蠡的行爲,不僅給自己的家族帶來了恥辱,也給國家的抗戰事業帶來了損害。他的名字,因此成爲了漢奸的代名詞,被國人所唾棄。最終,在新中國成立後,張仁蠡因爲其反革命罪被判處死刑,並于1951年被執行。

張仁蠡的一生,是一個悲劇。他出生于一個有著光輝曆史的家庭,本可以繼承父親的遺志,爲國家的發展貢獻自己的力量。然而,他選擇了一條錯誤的道路,最終走向了毀滅。他的故事,給後人留下了深刻的反思:一個人的選擇,不僅關乎個人的命運,更關乎國家的未來和民族的榮辱。

張之洞與張仁蠡父子的兩代人之命運,成爲中國近代史上,一個極爲諷刺意味的對照。一個是爲國家的富強和民族的振興不懈努力的愛國者,一個是在民族危難時刻選擇背叛的漢奸。曆史的車輪滾滾向前,每個人的選擇都在書寫著自己的曆史,也在影響著整個民族的命運。

在評價張仁蠡的曆史地位時,我們不能忽視他的背景和成長環境。他是在一個大變革的時代出生和成長的,面對著國家的內憂外患,社會的動蕩不安。在這樣的背景下,他做出了錯誤的選擇。這也許可以部分解釋他爲何會走上漢奸的道路,但絕不是他背叛國家和民族的借口。

張仁蠡的故事,是一個警示。它告訴我們,無論身處何種環境,都應堅守道德和良知,忠于國家和民族。曆史的審判是公正無私的,每個人的行爲最終都將受到曆史的評價。張仁蠡的選擇,讓他成爲了一個被曆史唾棄的人物,而他的父親張之洞,則以其愛國情懷和卓越貢獻,成爲了一代名臣。

在今天回望曆史,我們更應該從中吸取教訓,珍惜和平,珍視民族的尊嚴和榮譽。張之洞和張仁蠡的故事,是中國近代史上的一個縮影,它反映了一個時代的複雜性和人性的多面性。它也提醒我們,每個人都是曆史的創造者,我們的選擇和行爲,將決定曆史的走向。讓我們以曆史爲鑒,共同創造一個更加美好的未來。