近日,東方樞紐及周邊地區規劃草案公示,整個規劃幾乎囊括了大半個浦東,包括張江科學城、國際旅遊度假區、東方航空城以及臨港均在統籌規劃區域內,並計劃于2027年投入運營。

之前很多人都以爲東方樞紐只是一個交通樞紐,可現在如此大的規劃範圍,顯然已是上海未來發展的重要引擎。

作爲長三角乃至全國的經濟中心城市,上海如此大的手筆十分值得重視。

根據已經公布的數據顯示,東方樞紐規劃範圍面積約510平方公裏。

其規劃範圍北至川楊河、西至滬蘆高速、南至大治河東至海岸線,占據浦東東端大片區域。

而研究範圍則更爲廣闊,將張江科學城、唐鎮、合慶大部分區域也劃進來了,總面積約890平方公裏。

890平方公裏是個什麽概念?

這麽說吧,整個浦東新區也就是1210平方公裏,而東方樞紐研究圈就占了超過70%。

東方樞紐及周邊地區區位圖 圖片來源:上海市規劃和自然資源管理局

如此大的面積是虹橋地區的5倍多,甚至與873平方公裏的臨港相差無幾。

不過,臨港是由管委會直接負責其建設與發展事務管理,東方樞紐則依然遵循浦東新區對各街鎮進行統籌的機制,注重區域間的協同合作。

換句話說,雖然浦東約10個鎮域雖然納入了東方樞紐的巨無霸範圍內,但只是協調合作,行政上並不直接隸屬。

那麽,東方樞紐總面積爲何規劃這麽大?

這得從上海官方公布的東方樞紐規劃理念和目標來尋找。

根據規劃,東方樞紐及周邊地區是輻射全球的亞太航空樞紐門戶,促進國內國際雙循環的重要錨點,服務長三角區域的核心樞紐和助推上海高質量發展的重要引擎。

東方樞紐土地使用規劃圖圖片來源:上海市規劃和自然資源管理局

上海打造東方樞紐的總體要求,是“新時代國際開放門戶樞紐新標杆”。

劃重點, 東方樞紐的主體功能區定位是“東方樞紐,全球門戶”。

用上海官方的話來說:全面推進長三角一體化發展,打造浦東社會主義現代化建設引領區,推進上海自貿區臨港新片區建設。

因此,在空間布局上,東方樞紐及周邊地區規劃形成“一心兩軸、雙環四翼、九組團”開放、棋盤式的總體空間格局。

簡明扼要地說,上海希望借助東方樞紐打造出下一階段新的經濟增長點,既加快浦東張江和川沙這兩大城市副中心的發展,同時也能讓一直沒能發展起來的臨港“沾沾光”。

那麽,“東方樞紐”又如何承擔起如此重要的曆史任務呢?

這就得從“東方樞紐”最初的設計規劃說起。

“東方樞紐”是由“浦東綜合交通樞紐”更名而來,早期的名稱是“上海東站”,起源是浦東交通發展的不足。

GDP超萬億的浦東如今是上海乃至全國經濟第一強區,但在交通配套上與經濟地位不匹配。

雖然浦東國際機場建成,從航空業角度彌補了浦東的交通不足,可在鐵路建設上,目前上海的幾大火車站,包括上海站、上海南站、上海虹橋站,以及更外圍的松江南站,都位于浦西,使得五百多萬的浦東市民坐火車十分不便,也不利于浦東經濟的長期發展。

上海虹橋站

與此同時,上海的虹橋火車站已投入使用十幾年,客運量見頂,一直人滿爲患。

虹橋火車站的設計接發能力爲43萬人次/日,而近幾年日均客流都已接近飽和,尤其節假日等出行高峰期,虹橋運力不足的情況時有發生。

上海急需新建高鐵站來滿足日益增長的市民出行交通的需求,便很自然地提上日程。

2019年,鐵路上海東站規劃便應運而生,選址浦東祝橋鎮。

選擇按照規劃,上海東站作爲上海四大鐵路主客站之一,沿海鐵路上海段的主要客站,主要接入滬通鐵路和滬乍杭鐵路,並可引入滬蘇湖鐵路、南/北沿江鐵路等。

上海東站初期規劃爲14台30線,對比上海虹橋的16台30線,松江南站的9台23線,上海北站的10台22線,建成後將是僅次于虹橋樞紐的上海第二大高鐵站。

同時,上海東站也是市域線的重要樞紐,接入機場聯絡線、兩港快線(南彙支線)、鐵路東西聯絡線等線路,在鐵路上海東站實現市域線與國鐵線路互聯互通。

上海東站規劃車場規模爲14台30線(含國鐵和市域線),並綜合配置停車場、公交樞紐、出租車、長途客運車輛,建成後將成爲上海第二大交通站點。

但到了2020年,上海東站再次出現在世人面前,就變成了由浦東國際機場和鐵路上海東站組合形成的“浦東綜合交通樞紐”,未來要與虹橋綜合交通樞紐共同構成上海兩大國際(國家)級客運樞紐。

上海東站所在區位圖片來源:中國鐵路上海局有限公司融媒體中心

浦東綜合交通樞紐之所以落戶浦東祝橋,主要是因爲這裏東接浦東國際機場和空港綜合保稅區,南擁商飛總裝基地,西臨迪斯尼樂園和上海東站,北靠“虹橋—浦東”空港發展黃金軸,雄踞外高橋港、浦東空港、洋山深水港“三港三區”産業帶的核心區域,是上海建設國際航運中心的腹地和中國大飛機産業的基地。

而上海東站更重要的任務是聯動浦東的城市主副中心規劃建設,輻射及帶動浦東全區的經濟發展。

按照浦東新區“十四五”規劃,至2035年,浦東將新增“世博-前灘城市主中心”,以及張江、金橋、川沙3個城市副中心,形成全覆蓋的地區中心和社區中心。

其中,“世博-前灘城市主中心”將作爲浦東城市重點區域進行打造,以高端商業和住宅爲特色;張江以科技體驗和水綠交融爲特色,主打科創型城市副中心;川沙則以國際旅遊、生態休閑爲特色,主打文旅型城市副中心。

上海浦東前灘

這些城市規劃都急需交通樞紐進行串聯,從而串聯各自板塊發展和資源、人口外溢效益。

從交通時效來說,南通正在建設的新機場(上海機場占股51%,因此也被稱爲“上海第三機場”),將通過滬通城際、北沿江鐵路等線路與東方樞紐連通,而伴隨上海東站一並落成的機場快線,未來從上海東站到虹橋樞紐只需40分鍾左右,兩港快線最快15分鍾即可到達臨港地區,同時還可通過在建及規劃的“5條市域線+2條市區線”換乘到張江、金橋、三林等地,這使得臨港居民工作和出行都將更爲便利。

站在上海的角度來看,建設東方樞紐更深層次的考慮是通過浦東交通樞紐建設,推動臨港的建設。

臨港新片區爲上海自貿試驗區重要組成部分,享有海內外客商貿易自由化、便利化所有政策。

優勢突出,但劣勢同樣也明顯。

上海自貿區臨港新片區

首先就是臨港距離主市區實在太遠(約70公裏),缺乏便捷的陸上交通聯系,這不僅是臨港企業頭疼的問題,也一直被購房者吐槽,成爲擔當國內國際雙循環相互促進平台的“硬傷”。

因此,浦東交通樞紐建設對于臨港重要意義在于,通過兩港快線+東方樞紐接入長三角軌交網絡,在解決當地“水陸轉運”困境同時,進而全面融入長三角經濟圈,讓臨港的企業更有效率地開展商務活動,推動産業聚集與發展。

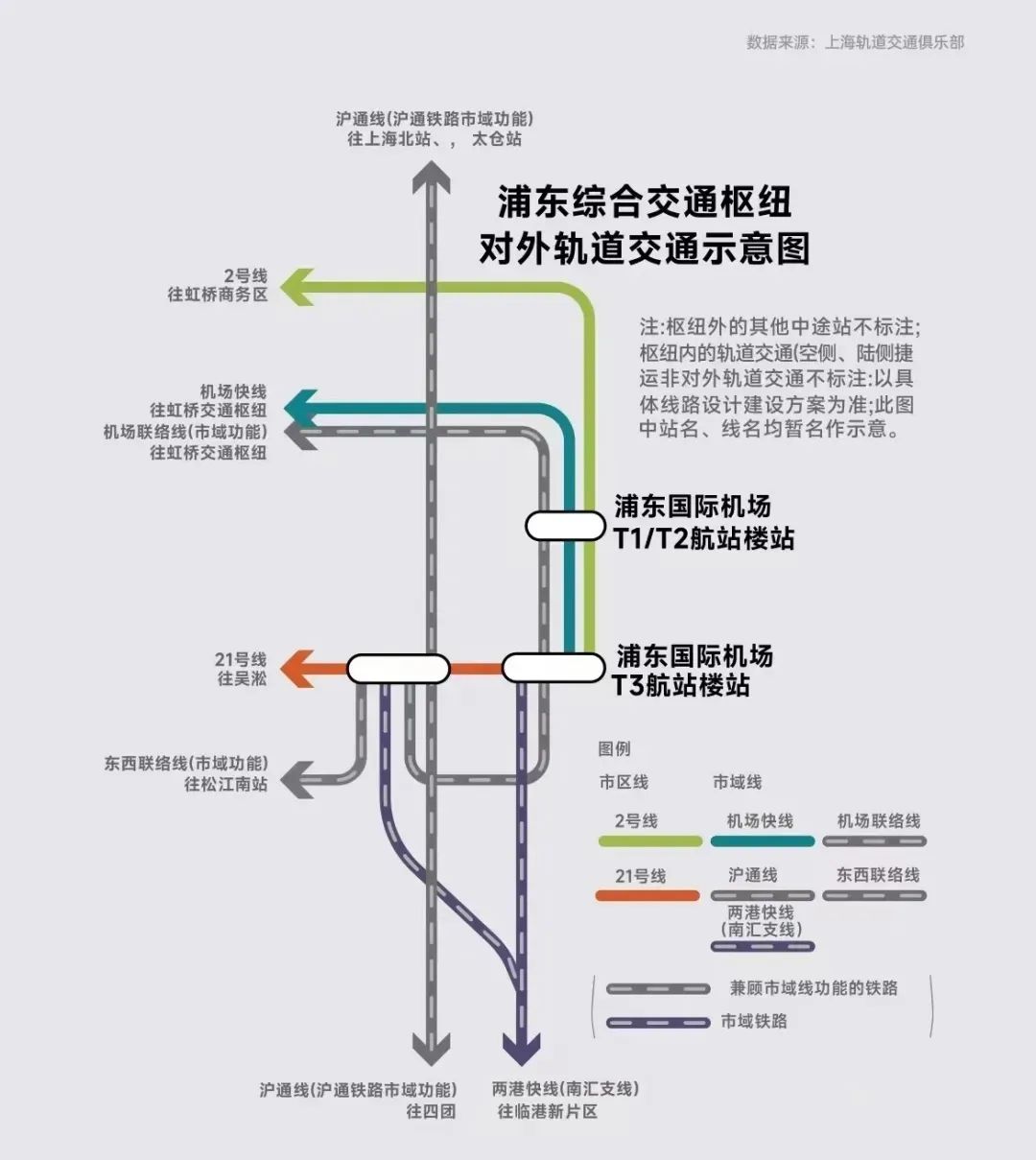

浦東交通樞紐對外軌道交通示意圖

誰知,就在浦東祝橋、臨港等地居民翹首以盼“浦東交通樞紐”盡快施工完成時,一個全新的概念又出現了。

2022年11月,“上海發布”發布了一篇市領導考察東方樞紐建設情況的推文,文中稱“東方樞紐上海東站工程是事關國家戰略實施和上海長遠發展的‘超級工程’”。

這是“東方樞紐”名稱第一次正式亮相。

按照文章介紹,選址浦東中部的東方樞紐,“將依托鐵路上海東站,打造形成集航空、國鐵、市域鐵路、城市軌道交通等交通功能以及站場城開發于一體的大型綜合交通樞紐”。

根據2020年上海市政府批複同意的《上海浦東綜合交通樞紐專項規劃》,“東方樞紐”是上海八個重特大項目之一,計劃將新增5000萬人次/每年的航空旅客吞吐能力,14台30線樞紐車場規模,布局“5條市域線+2條市區線+多條局域線”,總投資高達1500億元。

但從改名之後,“東方樞紐”概念就不再局限于只做面向國內國際的“交通門戶”,而是想成爲一個集生活、休閑、娛樂和大型CBD于一體的“城市客廳”。

這個概念的想象空間就大多了,特別是由上海這樣的超一線城市提出。

有人可能醒悟過來了,這不是與上海現在的虹橋商務區差不多的概念麽?兩者究竟有啥區別呢?

2021年2月,國務院批複《虹橋國際開放樞紐建設總體方案》,虹橋國際開放樞紐發展了近4年時間,以占三省一市不到2%的區域面積,貢獻了近10%的經濟總量,以及帶動闵行、長甯,進而輻射青浦、嘉定的成功案例就在眼前。

截至2023年底,虹橋商務區累計引進總部型企業500多家,集聚研發創新和科技服務主體1.4萬家,吸引了天合光能、畢馬威、美的等龍頭企業進駐,也成爲海外企業入駐中國的首選地之一。

可以說,虹橋商務區開啓了國內機場+高鐵+中央商務區疊加的“大虹橋”模式,也讓交通樞紐帶動片區崛起,成爲許多城市規劃發展的範本。

俯瞰虹橋商務區

不過,如果將“大虹橋”與現在的東方樞紐作對比,既有相似處,也有很大不同。

虹橋樞紐總規劃面積151.4平方公裏,其中商務區86平方公裏,拓展區65.4平方公裏;而東方樞紐總規劃面積155平方公裏,其中主功能區84平方公裏,拓展區71平方公裏。

可以說,二者不論是總規劃面積,還是主功能區、拓展區的面積都非常相近。

可從更細致的角度分析,“大虹橋”與東方樞紐又有諸多不同點。

我們所說的“大虹橋”其實包括虹橋樞紐、虹橋商務區、大虹橋輻射區三個不同經濟區域,彼此維度並不相同。

不妨先從交通樞紐這個維度來看,虹橋樞紐即虹橋站16台30線,對比東方樞紐的上海東站規劃的14台30線,兩者差距不大;但虹橋高鐵站不僅直通全國各主要城市,高鐵線路還與京滬高鐵、滬昆高鐵交融,能級較高。

而上海東站目前規劃爲聯通滬通鐵路、滬乍杭鐵路,主要爲串聯長三角區域城市,更多是作爲虹橋站的分流之用,可上海東站是與浦東國際機場連通,未來在串聯長三角城市與國際化交流中,地位非同一般。

施工中的上海東站

總的來說,站在功能性角度來看,兩個樞紐各有千秋。

繼續從各自商務區域發展來看,虹橋商務區從建設初期趕上房地産行業的爆發,具有先發優勢,同時因爲地處市區,對內承接市區外溢,對外虹吸長三角企業,地理位置可謂得天獨厚。

相比之下,雖然東方樞紐也有集生活、休閑、娛樂和大型CBD于一體的綜合商務區,但無論體量還是資源吸收,由于缺乏周邊資源,相比于虹橋商務區較爲遜色。

再從輻射力來看,作爲“上海第一大機場流量入口+上海第二大鐵路客運站+商務合作區”,加上有著“全面推進長三角一體化發展,打造浦東社會主義現代化建設引領區,推進上海自貿區臨港新片區建設”的重要意義加持,東方樞紐想象空間要比大虹橋大太多。

最直接的體現就是彼此的土地存量,由于開發多年,“大虹橋”地區的可利用土地資源早已所剩無幾,開發空間也有限,而且毗鄰的由于四區共管,産業引進也很難形成合力,就連如今的虹橋商務區也因地産走低,頹勢漸顯。

相比之下,東方樞紐地處浦東東部,周圍存量土地充裕,而且作爲上海重大發展項目,由浦東一手主抓,效益也大爲不同。

上海市浦東新區鳥瞰

除此之外,彼此間的功能定位也大爲不同。

“大虹橋”主要側重的是大商務、大會展、大交通、大科創;而東方樞紐則聚焦“便利國際商務交流、服務高端國際會展活動、提升培訓服務質量”三大核心功能。

不難看出,兩者之間的功能定位、城市職能分工依然存在不小差異。

大虹橋以國內客流爲主,而東方樞紐則“瞄准”國際,通往世界各主要城市,將成爲具有國際影響力的樞紐門戶口岸,其運載能力、增量發展空間和未來發展或將超過虹橋樞紐。

值得一提的是,上海東方樞紐國際商務合作區國際側入區的境外人員在區內開展商務活動可停留30天,這也是虹橋樞紐尚不具備的功能。

可以說,等東方樞紐正式投入運營後,未來上海出現的國際化場景很可能是,外國投資者飛抵浦東機場後,通過上海東站換乘滬通地鐵,再直達自貿區設立的企業總部。

如此一來,東方樞紐就不只是浦東版的“虹橋樞紐”概念,堪稱“國內國際雙循環”的戰略支點,更是上海經濟增長的新動力源。

無論“東方樞紐”與“大虹橋”如何競爭,說到底都是上海經濟發展的增長引擎。

如同當年浦東新區GDP逆襲浦西諸區一樣,大虹橋構建的“內循環”與“東方樞紐”構建的外循環聯動發展,爲促進長三角一體化、助力全國統一大市場的建設提供了重要支撐,進一步激發和引領經濟社會活力。

東方樞紐,值得期待!