1934年10月,隨著紅軍的第五次反圍剿失敗,爲保存有生力量,開辟新的革命根據地,紅軍主力部隊被迫離開中央蘇區,開啓長征,並向陝北蘇區實行戰略轉移。

不過,當時的中央紅軍並非全部轉移,而是預留了部分軍隊,負責在中央蘇區一帶進行軍事活動,維持一定的根據地規模。

那麽,這些沒有參加長征,留守蘇區的紅軍部隊,最終結局又是怎樣的呢?

首先,我們先來看一看,當時預留在蘇區(包括中央蘇區和其他南方根據地的紅軍部隊)的紅軍,到底有多少人馬。

中央蘇區留守部隊:下轄紅軍第24師,以及和中央、福建、江西、贛南和湘贛所屬的五個軍區下屬獨立團,合計大約在1.6萬人。

福建軍區:所部紅軍合計5千人

湘鄂贛軍區:所部紅軍合計700余人

湘贛軍區:所部紅軍合計約5000余人

閩浙贛軍區:所部紅軍合計共1000余人

閩贛軍區和閩北軍分區:合計約5000人

同時,再加上一些不成規模的獨立師,留守中央蘇區的紅軍部隊和其他地方紅軍,巅峰時期還是有6萬以上的兵力(然後還有一批傷兵)。

在中央紅軍開始長征之後,因爲國民黨軍瘋狂圍剿,陳毅便帶領著留守部隊200余人,轉戰于深山老林裏打著遊擊戰,和外界可以說是完全失聯。

當時,陳毅爲了調查外界情況,便派人前往附近縣城收集情報,但是被派出去的人,被特務抓住而後叛變,甚至連陳毅元帥都差點被叛徒用計詐騙,好在被人搭救後,陳毅連忙撤到梅嶺。

在梅嶺,陳毅元帥更是寫下了名作《梅嶺三章》,而後過敵軍在搜尋五天無果後,便下令燒山,好在雨水從天而降,讓陳毅元帥得以從梅嶺成功撤離。

1934年11月,中央蘇區的所控制的縣城和交通要道,也悉數被敵軍奪取,中央蘇區根據地可謂是岌岌可危。

同時,國民黨軍又以陳誠爲指揮,投入20多個師,合計20余萬人,再次對中央蘇區進行圍剿,並且還組織和扶持地主武裝,在蘇區實行白色恐怖統治,妄圖一舉消滅中央蘇區的紅軍留守部隊。

但是,早期紅軍留守部隊,本來就實力薄弱,武器供給和兵員數量嚴重不足(還將地方武裝和遊擊隊等編爲正規軍和敵軍作戰)難以和國民黨軍展開陣地戰、消耗戰,當時紅軍24師尤爲損失嚴重。

其實,陳毅此前一直勸項英將部隊轉入遊擊戰模式,但是均被項英拒絕。其實,項英的出發點也很簡單,之所以這麽做就是想僞裝成紅軍主力,牽制敵軍的一部分機動兵力,進而掩護中央紅軍主力實現安全轉移。

直到遵義會議後,蘇區中央分局便指示蘇區留守部隊,展開遊擊戰鬥,分散作戰,加強群衆聯系,恢複革命根據地,各留守部隊也都轉入遊擊戰爭。

但是,此時的中央蘇區和留守紅軍,處于敵軍的包圍之中,突圍的紅軍部隊和留守部隊同樣損失慘重,突圍的留守部隊到達閩西等根據地,和當地紅軍一同堅持對敵鬥爭。

但是,留在中央蘇區,堅持對敵鬥爭的我軍高級幹部何叔衡、賀昌、萬永誠等人,相繼在對敵戰鬥中犧牲,而瞿秋白、劉伯堅在被敵軍俘虜後,英勇不屈而就義。

從此,蘇區中央分局也徹底和外界斷了聯系。

到1936年夏天時候,陳毅所在的蘇區留守部隊迎來艱難時刻,贛南一帶大雪封山,導致本來後勤就薄弱的遊擊隊,更是糧草斷絕、禦寒衣服、鞋子更是沒有,生存環境十分惡劣。

當時,紅軍爲了不被敵軍發現,根本不敢生火做飯,爲了能夠填飽肚子,只能吃野果、野菜,吃生筍,想要吃上一口米飯和食鹽,更是困難重重,需要突破國民黨軍的經濟和軍事重重封鎖,用柴火僞裝才能送到山上的紅軍遊擊戰駐紮地。

同時,當時各蘇區留守部隊之間,由于情報信息傳達不及時,得以讓叛徒和敵軍的圍剿都能得手,留守紅軍將士也是損失慘重。

1936年,西安事變爆發以後,隨著抗日民族統一戰線的建立,國共展開第二次合作。

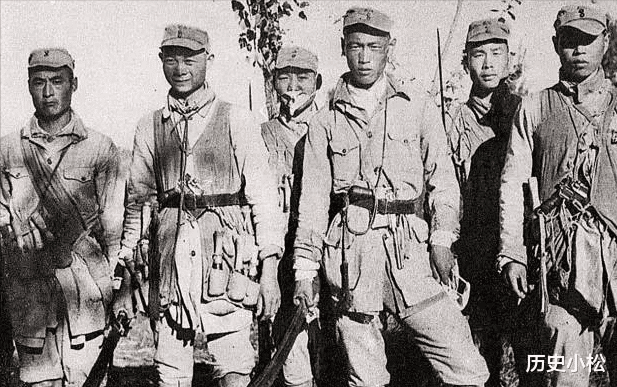

1937年七七事變爆發後,國府迫于戰爭危機,便和我黨達成相關合作協議,將留守蘇區南方八省的遊擊部隊編入國民革命軍序列,參與抗日戰爭。

1937年10月,國民政府軍事委員會宣布,將南方8省13個地區的留守紅軍和遊擊隊,改編爲國民革命軍陸軍新編第四軍(簡稱新四軍),任命葉挺爲軍長,項英爲副軍長。

從此,新四軍名號便活躍在各大抗日戰場。

1941年1月,國民黨反動派卻悍然挑釁抗日民族統一戰線,制造血腥摩擦事件,9000余名北上抗日的新四軍,被國民黨軍8萬重兵伏擊,葉挺率軍血戰整整7晝夜,除開本部2000余人分散突圍生還,其他部隊幾乎全軍覆沒。

直到1947年,新四軍名號才被撤銷,而後新四軍原屬部隊,分別加入華東、中原和東北野戰軍(主力部隊改編)。

不畏艱難萬苦,永葆革命鬥志[點贊]