1988年9月14日,中央軍委在中南海懷仁堂舉行了隆重的授予上將軍官軍銜儀式。黨和國家領導人向洪學智、劉華清等17位上將頒發由中央軍委主席鄧小平簽發的命令狀。10月1日開始,人民解放軍正式實施新的軍銜制度,共授予尉官軍銜40.5萬人,校官軍銜18萬人,將官軍銜1452人。

這是自1965年取消軍銜制後,我軍再次啓用軍銜制。與1955年授銜不同的是,這次授銜取消了“元帥”與“大將”兩大軍銜,將“一級上將”作爲最高軍銜。這個決定,是時任中央軍委主席的鄧小平在綜合考量多方面因素後做出的。鄧小平爲什麽要取消“元帥”與“大將”這兩大軍銜,這背後的原因又是什麽呢?

一、

實行軍銜制度,是軍隊正規化、現代化建設的重要措施之一。人民解放軍在戰爭年代由于受當時曆史條件所限,未能實行軍銜制度。因此在新中國成立後,爲適應軍隊正規化建設的需要,實行軍銜制這個事也被提上了議程。

1950年9月,朱德在總幹部部的一次會議上,第一次明確提出在解放軍中建立軍銜制度的問題,要求總幹部部抓緊時間,對解放軍的官兵級別進行評定。

1952年,全軍幹部評級工作基本結束,將軍委主席、副主席至副排級的軍官排爲9等21級,爲實施軍銜制度創造了有利條件。

1953年1月9日,中央軍委發布《關于實施軍銜制度准備工作的指示》,要求全軍有組織有計劃地完成實施軍銜制度的准備工作。隨後,中央軍委成立了由代總參謀長聶榮臻爲主任,副總參謀長黃克誠、總政治部副主任肖華爲副主任的軍銜實施委員會,著手軍銜實施的准備工作。

1月23日,中央軍委發布《關于評定軍銜工作的指示》,指出評定軍銜應以幹部的級別爲主要依據,同時參照編制軍銜的規定,進行全面衡量。如正兵團級,可評爲上將;副兵團、准兵團級,可評爲中將;正連級可評爲上尉等等。

經過大量周密細致的准備工作,人民解放軍于1955年秋正式實行軍銜制度。從1955年10月1日起,人民解放軍陸、海、空三軍官兵開始佩帶軍銜肩章、領章,穿著“五五式”軍銜服裝。

二、

1955年的這次授銜,全軍共有64.4萬余名幹部榮獲准尉以上軍銜。高級將中,朱德、彭德懷等十人被授予元帥軍銜,粟裕、徐海東等十人被授予大將軍銜。至1965年軍銜制取消前,共授少將以上將帥1614名。

在這次授銜時,我軍的元帥原本是分大元帥和元帥兩個級別的,甚至在《中國人民解放軍軍官服役條例》第二章第九條中規定:“對創建全國人民武裝力量和領導全國人民武裝力量進行革命戰爭,立有卓越功勳的最高統帥,授予中華人民共和國大元帥軍銜”。

從上面的規定可以看出,大元帥軍銜只能授予全國武裝力量的最高統帥,這也意味著“大元帥”這個軍銜,就是爲毛澤東同志准備的,甚至連大元帥的肩章和領章都已經准備好了。但毛主席本人卻堅決拒絕接受。

爲了讓毛主席接受大元帥的軍銜,彭德懷、羅榮桓等人還借到中南海向毛澤東和劉少奇、周恩來等領導彙報軍銜評定方案時,勸說過毛主席。可毛主席卻說:“你們搞評銜,是很大的工作,也是很不好搞的工作。根據國際國內的經驗,我這個大元帥就不要了,讓我穿上大元帥的制服,多不舒服嘛!到群衆中去講話、活動也不方便。依我看呀,現在在地方工作的同志,都不評軍銜好!”

說完,毛澤東轉身問已經轉業到地方工作的劉少奇、周恩來:“你們的軍銜還要不要評啊?”他們倆擺擺手:“不要評了。”在場的李先念、譚震林、鄧子恢、張鼎丞也紛紛表態:“不要評了,不要評了。”

由于毛澤東態度鮮明,那套精美的大元帥禮服最終還是被送進了軍事博物館。這套大元帥服,是總後勤部指定其所屬天津軍需工廠的女工們,用純手工精心繡制出來的大,如今成了珍貴的革命曆史文物了。

在毛主席等領導同志的率先垂範下,1955年的授銜工作進行得很順利,即使出現了一些“高職低銜”現象,但絕大多數同志都沒有鬧情緒。

值得指出的是,1955年這次授銜,全軍共有4665名女軍官被授予少尉以上軍銜,占授銜軍官人數的0.82%。其中李貞同志被授予少將軍銜,成爲本次授銜中唯一的一位女將軍。

1955年實行的軍銜制度,有力地推動了軍隊正規化、現代化建設。但由于曆史的某些原因,也有一些人認爲軍銜制是教條主義的東西,不符合我軍的實際,建議取消軍銜制。

三、

1964年夏,主持軍委日常工作的賀龍和總參謀長羅瑞卿,在向毛主席報告軍委考慮減低軍隊幹部薪金時,提議在解放軍中取消軍銜,毛主席立即表示了同意。不久後,中央軍委辦公廳發出通知,認爲在解放軍中實行軍銜制度存在許多不利因素,要求取消。

客觀地說,當時我軍的軍銜制度並不完善,大多數軍官實際軍銜低于編制軍銜,甚至出現少數團長、副團長只被授予大尉的怪事。再加上出于各種原因,軍銜晉升制度也不完善,想要晉升軍銜極難,再加上軍銜與職務是軍官制度中兩個相對獨立又互有聯系的等級體系,軍人薪金仍以職務等級爲標准,與軍銜的關系不大,因此軍銜的作用也被弱化了不少。

另一個重要原因,是我軍一向強調官兵平等,很多人認爲過分強調等級制度,不利于官兵平等這一原則。因此在1965年5月1日,第三屆全國人大常委會第九次會議通過了《關于取消中國人民解放軍軍銜制度的決定》,決定從1965年6月1日起,解放軍全面取消軍銜制。

從那以後,我軍進入了長達20余年的“無銜期”。取消軍銜制後,由于軍人沒有明顯的等級區別標志,在軍官的成長、軍隊的指揮以及與外軍交往等方面漸漸暴露出了不少問題,引起了中央軍委的重視。而其是對越自衛反擊戰期間,當諸兵種協同作戰和軍隊原有編制被打散後,無軍銜的弊端充分暴露。沒有軍銜標明上下級關系,導致我軍的指揮體系極爲混亂,讓部隊蒙受了不小的損失。

1979年11月,總政治部正式向中央軍委遞交了“恢複軍銜制”的報告,得到了鄧小平等領導人的支持。鄧小平明確指出,軍隊還是要搞軍銜制。從此,解放軍實行新的軍銜制就進入了倒計時。

1983年5月,中央軍委成立了“全軍恢複軍銜制領導小組”,負責實行軍銜制的准備工作。僅用了一年,各項准備工作便已初步完成。

不巧的是,1985年剛好遇到中央軍委做出解放軍“百萬大裁軍”的決策,恢複軍銜制的計劃不得不推遲。

1986年下半年,中央軍委就恢複軍銜制統一了認識,並將這項工作改名爲“實行新的軍銜制”。這主要是因爲我軍已走上和平時期建設的軌道,新形勢下的軍官軍銜與1955年實行的軍銜制有很大的不同,且實行新的軍銜制後,軍隊的工資制度也要隨之進行改革。

四、

1988年7月1日,第七屆全國人大常委會第二次會議通過了《中國人民解放軍軍官軍銜條例》,並以國家主席令予以公布施行。軍銜條例的頒布,是人民解放軍新軍銜制正式立法的重要標志。

1988年7月2日,中央軍委頒發《關于評定授予現役軍官軍銜工作的指示》,對于評定授予軍官軍銜的範圍、基本原則、方法步驟、時間安排和評銜標准等都作了具體規定。

這次新軍銜制與第一次軍銜制的一個重大的不同,是形成了文職幹部制度,將一大批幹部從軍官隊伍分離出來。

在第一次授銜時,文職軍官和指揮軍官基本上沒有什麽差別。但1988年授銜時,將大批技術幹部和後勤人員改成文職幹部,即初級以上專業技術職務或者辦事員級以上職務不授予軍銜的現役軍人。他們同樣是軍隊幹部隊伍的組成部分,按照工作性質分爲專業技術文職幹部和非專業技術文職幹部。這種設置,既節約了大量的軍官編制,又延長了這些幹部的服役年限,起到了穩定了技術骨幹隊伍的作用。

與軍銜制相配套,我軍還建立了一套完整的預備役軍官制度。預備役分軍種和兵種預備役部隊,由預備役人員和少量現役軍人編成,配有一定數量的武器裝備,平時有計劃地進行軍政訓練,戰時能迅速成建制地轉爲現役部隊,遂行作戰任務。既爲國家既節約了經費,又保存了相當的力量。

從曆史上看,我軍第一次實行軍銜制基本以蘇聯軍銜爲樣板,有較重的蘇聯痕迹,而1988年的這次新軍銜制,既不同于蘇聯,又不同于美英,而是一套具有我軍鮮明特色的軍銜制度。它比第一次軍銜制更簡單,總共只設三等十一級,取消了大元帥、元帥、大將三個高級軍銜,同時還取消了大尉、准尉兩個尉級軍銜。

取消上述軍銜等級,是鄧小平深思熟慮後做出的決定。他曾明確指示過:“和平時期,軍銜設到上將爲止。”

鄧小平考慮得很全面。因爲當時我軍絕大多數現役軍官都是在和平條件下成長起來的,即使是當時的高級將領,其貢獻也絕沒有1955年授銜時的那些開國將領們大。如果授予這些和平條件下成長出來的高級軍官的軍銜,超過了那些功勳卓著的開國元勳,未免讓人難以接受。

新軍銜制實行時,我軍已取消了兵團職、副排職和軍、師、團的“准級”,軍官職務等級已由1955年的二十一級減爲十五級。于此相對應,我們也應該在軍銜的設置上予以精減,以配合新時代部隊的需要。

五、

鄧小平爲什麽要強調“和平時期,軍銜設到上將爲止”呢?這句話其實大有深意。我們可以理解爲:一旦爆發戰爭,解放軍中,是有可能出現上將以上的將領的。這就是鄧小平的大智慧,他用這句指示,給了我軍軍銜一定的彈性,保留了戰時將領們軍銜的晉升留有空間。也就是說,未來一旦爆發大戰,我軍也不排除重新設元帥和大將軍銜的可能,從而會激勵解放軍將領們的鬥志和士氣,增強部隊的戰鬥力。

除了不設元帥與大將之外,我軍爲什麽要取消“大尉”這一軍銜呢?原軍事學院副院長、“全軍恢複軍銜制領導小組成員兼辦公室主任”賈若瑜將軍曾在接受采訪時回憶說,這也是鄧小平從和平時期基層軍官的成長規律考慮,而做出的決定。

按照我軍傳統做法,與大尉軍銜相對應的是營職軍官。不設大尉軍銜,正營職軍官和部分副營職軍官可以進入校官行列,有利于激勵青年軍官奮發向上的進取精神。

賈若瑜回憶,當時軍銜領導小組都同意,新的軍銜制要在少將與上校之間設置一個等級,但是設准將還是設大校,則存在分歧。一開始多數人主張設准將,但是經過對調查單位的“試套”發現,僅總部某機關一個管理處就會出現 9 名准將。按若幹“試套”單位的數據推算,全軍可産生大約幾千名准將,這麽多將軍對于強調和平的中國來說,未免太多了。因此“全軍恢複軍銜制領導小組”決定放棄設准將的方案,改設大校,師職軍官大多數授予大校軍銜。

“全軍恢複軍銜制領導小組”還遇到過一個難題:兼任軍隊職務的地方幹部授不授軍銜?當時,省委書記兼任省軍區第一政委,地委書記兼任軍分區政委,縣委書記兼任武裝部政委。如果要授銜,省委書記應該授少將、中將,地委書記授大校,縣委書記授上校。

當“全軍恢複軍銜制領導小組”將這個問題彙報給鄧小平後,小平同志拍板說:地方幹部一律不授銜,一律不穿軍裝;可以不擔任政委,只擔任軍隊的黨委第一書記,負責協調解決當地黨政軍方面的工作問題。就這樣,這個棘手的問題也迎刃而解。

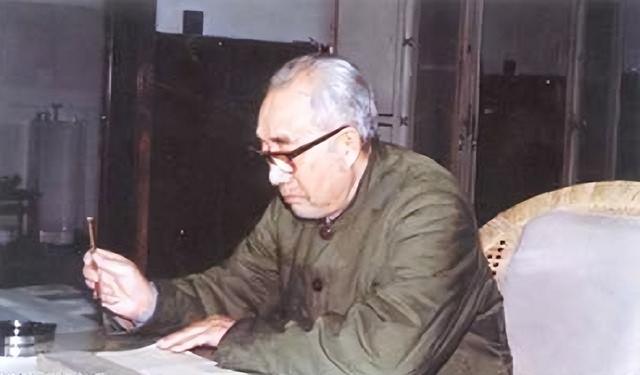

1988年9月14日,中央軍委在北京中南海隆重舉行授予上將軍官軍銜儀式,中央軍委主席鄧小平出席授銜儀式,國家主席、中央軍委常務副主席楊尚昆向被洪學智等被授予上將軍銜的17名高級軍官頒發軍銜命令狀。

在十七位上將中,洪學智是唯一一位曾在1955年授銜時獲得過上將的將領,因此他也被國人稱之爲“六星上將”。另外,張震和秦基偉兩位上將,也曾在1955年獲得過中將的軍銜。

此後,全軍各總部、軍兵種、軍區等大單位分別舉行中將、少將和部分校官、尉官軍銜授予儀式。

此次授銜,全軍共授予將官軍銜1452人、校官軍銜18萬人、尉官軍銜40.5萬人。軍銜制的再度實施,標志著中國人民解放軍現代化、正規化水平提高到新的階段。

參考資料:

《百年潮》雜志:《新中國軍銜制發展曆程》

賈若瑜:《解放軍恢複軍銜制的台前幕後》