報告出品方:國元證券

以下爲報告原文節選

------

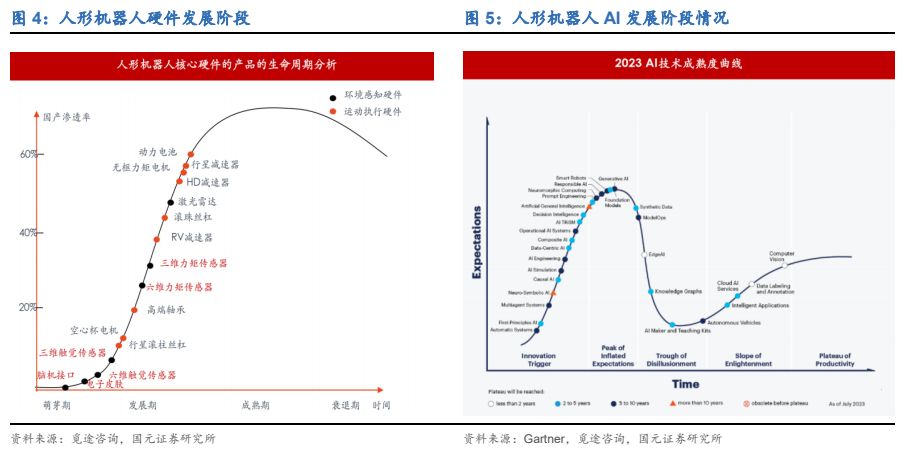

1.硬件具備對應商業化産品,算法叠代持續增強具身智能落地確定性

人形機器人未來有望替代複雜的人類運動,馬斯克預計量産以後人形機器人産品將達到數百萬台,單價在 2 萬美元以下,打開對應市場想象空間。人形機器人指形狀及尺寸與人體相似,能夠模仿人類運動、表情、互動及動作的機器人。人形機器人作爲一種相對較新的智能服務機器人,預期將在日常工作中與人類形成密切的關系。自2021 年馬斯克提出 Tesla Bot 概念設計以來,市場持續發酵,其中 2022 年 10 月 1日,馬斯克預計量産以後人形機器人産品將達到數百萬台,單價在 2 萬美元以下,自此打開了對應市場的想象空間。

特斯拉人形機器人樣機叠代速度極快,在應用場景和運動性能方面均展現出較大突破。特斯拉人形機器人自概念機亮相以來進展迅速,從 2021 年 8 月 AI Day 首次展示人形機器人概念開始,僅一年就推出 Optimus Gen-1 概念機(2022 年 10 月),且已具備基本運動能力,隨後在 2023 年 3 月(運動能力、感知能力增強)、5 月(運動控制能力顯著提高)、9 月(視覺和感知能力明顯提升)均獲得不同程度的進步;2023 年 12 月,Optimus Gen-2 視頻發布,二代在運動性能(更快的移速)、靈巧手的感知(二指捏雞蛋)、輕量化(減重 10kg)方面均有所突破。2024 年 1-2 月,特斯拉發布視頻,展示 Optimus Gen-2 首次應對家居測試場景(疊衣服對應的 to c場景)時的出色表現及更高水平的運動性能(有史以來最快步速以及更流暢的表現)。

特斯拉的入局帶來鲶魚效應,衆多廠商快速叠代,硬件層面具備對應商業産品,當前痛點在于量産後的降本增效,軟件和算法層面成爲決定終端需求主要難點。自特斯拉入局後,各大廠商也紛紛推出 demo 機展示,從目前進度來看,人形機器人硬件方案對各核心零部件的要求基本定型,對應關節執行器、傳感器等硬件均存在市場對應商業産品,主要痛點在于降本,後續有望通過大規模量産實現;而當前主要難點則是對應算法以及軟件層面仍未有理想表現,2023 年仍未出現真正意義上符合終端消費者需求、能表現出較強通用性的“具身智能”。

FigureAI 與 OpenAI 合作表明大模型對具身智能具備催化作用。2024 年 3 月 9 日,在 OpenAI 宣布與 Figure 合作後 13 天,Figure 發布 Figure 01 最新視頻,主要在人機交互、任務拆解完成等方面有較好表現:1)視頻中,Figure 01 能夠詳細描述周圍環境;2)在面對“我能吃點東西嗎”的含糊指令時,自主判斷桌面上唯一的食物(蘋果),並將其准確放入人類手心,並能用簡短語言解釋自己的行爲;3)能根據目前的環境進行常識推理,並指導自身行爲;4)視頻原速播放,動作流暢,語音清晰自然,甚至模仿了人類說話時的遲疑等習慣。根據 Figure 的工程師 Corey Lynch 公布的架構圖,OpenAI 接收到的語言文本以及機器人觀察到的圖像同時被 OpenAI 模型接收,一方面可以與用戶對話,另一方面可以給人形機器人本體提供行爲選擇。具身智能是人形機器人通用的必要條件,針對不同場景、不同任務均能表現出通用性和泛化性,Figure 此次 demo 展示讓我們意識到大語言模型對具身智能的催化。

英偉達推出的 Groot 項目有望降低具身智能誕生門檻,AI 快速發展推動具身智能落地的確定性不斷增強。GTC 大會上英偉達宣布推出人形機器人項目 Groot,主要爲人形機器人制造商提供 AI 平台,在 GTC 中出現的合作廠商有 Boston Dynamics、Agility、1X Technologies、Figure AI、Sanctuary AI、傅利葉、宇樹、小鵬等多家人形機器人廠商。我們認爲英偉達爲人形機器人學習提供的通用基礎模型,降低了具身智能誕生的門檻,並且伴隨 AI 的加速發展,具身智能落地的確定性不斷增強,且符合消費者需求的具身智能人形機器人有望加速落地。

2.國內側重硬件突破,國外注重算法叠代,整體預計量産時間在 2024-2025 年

2.1 國內廠商:demo 機側重硬件、運動性能展示,量産預期集中在近兩年

國內廠商總結:商用量産進度集中在近兩年,成本集中控制在幾十萬元內,工業、生活端均存潛在應用場景,demo 機更側重運動性能、硬件性能的突破。從現有最新産品來看,國內廠商(除小米外)基本都推出了最新的人形機器人 demo 機。從商用化進度來看,目前優必選 Walker X、宇樹 H1、傅利葉 GR-1 已經開始出售交付,開普勒先行者計劃將于 2024 年下半年進行量産出售,達闼 XR4 預計進入消費者家庭的時間則預計在 2025 年。從遠期售價看,國內廠商預計量産以後整機成本控制在幾十萬元以內,其中宇樹預計零售價在幾十萬人民幣以內,優必選預計未來零售價格潛力在小幾十萬人民幣區間,智元遠征 A1 希望將成本控制在 20 萬元以內,開普勒先行者預估對外售價爲 2-3 萬美元。從應用場景來看,目前國內廠商産品面對工業和消費端場景均存,其中優必選 WalkerS、小鵬 PX5、智元遠征 A1、開普勒先行者主要面對工業化場景,優必選 Walker X、小米 Cyber One、達闼 XR4 更多偏生活場景,傅利葉 GR-1 在兩種場景都具備潛在應用機會。

我們對國內廠商發展曆程進行複盤以及對應産品進行分析:

優必選 Walker X:五年四代産品,商業化程度高,目標是在成本可控的平台上讓機器人走進家庭服務,未來零售價格潛力在小幾十萬人民幣價格區間內。優必選科技自 2015 年開始研發雙足機器人 Walker 系列。最初的原型機于 2016年出現,只有下半身,驗證了步態行走、斜坡自適應等算法。2018 年 1 月,發布第一代 Walker 機器人,實現了中國雙足機器人行走能力的突破。2019 年 1月,發布第二代 Walker 機器人,增加了人機交互能力;2021 年 7 月,發布第三代 Walker X,實現了更快更穩定的運動能力,更輕更安全的交互,同時 AI 能力提升,更聰明更親和,2023 年,公司研發工業版人形機器人 Walker S(已進入蔚來工廠實訓)。公司創始人兼 CEO 周劍表示:“優必選的目標是在成本可控的平台上讓機器人走進家庭服務。Walker 目前的單位成本可控,未來的零售價格潛力會在一台普通家用中型轎車小幾十萬人民幣價格區間內。”

Walker X 于 2021 年發布,身高 1.3m,重量 63kg,擁有 41 個自由度,最大行走速度爲 3km/h。Walker X 通過設計優化提高了穩定性和靈活性,增強了抓握能力和感知,采用了六自由度手掌,手臂的操作速度提速 40%,手臂操作空間增大 50%。在導航避障方面,Walker X 搭載了優必選自主研發的三維立體視覺定位系統,支持 2.5D 避障,同時通過 Coarse-to-fine 多層規劃算法,實現自動規劃全局最優路徑。Walker X 可以同時檢測出物體的類別和空間位姿,從而完成更加複雜的抓取動作。Walker 機器人適用于展覽、娛樂、教育、服務業、物流和辦公環境。

小米 Cyber One:2022 年 8 月發布,構建未來科技生態,關注多種應用場景服務功能。公司 2018 年成立小米機器人實驗室,2021 年對外發布第一代四足機器人 Cyber Dog,2022 年 8 月正式對外發布人形機器人 Cyber One。Cyber One 身高 177cm,體重 52kg,擁有 21 個關節自由度。最大模組峰值扭矩可達300N·m,配合雙足控制算法,實現 3.6km/h 的行走速度和穩定的姿態平衡。

感知方面,Cyber One 搭載了視覺、聽覺、觸覺等多種傳感器。深度相機和 AI相機通過計算機視覺算法建立三維環境模型,實現視覺避障、目標識別與跟隨。

通過自然語言處理算法,可識別 45 種語義和 85 種環境音。

宇樹科技 Unitree H1:2023 年 8 月發布,國內第一台能跑的全尺寸通用人形機器人,自研自産核心零部件(伺服電機、減速器和控制器等),于 2023 下半年完成小批量量産和發貨,零售價幾十萬人民幣以內。創始人王興興于 2016 年創立宇樹科技,在全球高性能四足機器人領域,宇樹實現了一系列重要裏程碑:最早提出技術方案,最早將其商業化,並且多年來一直處于全球出貨最多、銷量領先的位置,全球出貨量至少占 60%以上。公司 2023 年 8 月發布全尺寸通用人形機器人 Unitree H1,H1 高 180cm,重 47kg,擁有 19 個自由度。其核心零部件(伺服電機、減速器和控制器等)均爲自研自産,包括大扭矩密度 M107 關節電機,峰值扭矩高達 360N·m。H1 是國內第一台能跑的全尺寸通用人形機器人,擁有穩定的步態和高度靈活的動作能力,能夠在複雜地形和環境中自主行走和奔跑;公司在 2023 上半年研發成功並且在下半年完成了小批量量産和發貨,2024 年 1 月美國拉斯維加斯“科技春晚”CES 上,宇樹 H1 作爲全場唯一能現場自動運行的人形機器人備受矚目。

傅利葉智能 Fourier GR-1:2023 年 7 月發布,自研 FSA 高性能一體化執行器,目前已實現小批量交付,預計 2024 年量産上千台人形機器人。傅利葉智能 2015年在上海正式成立,于 2019 年 6 月正式立項人形機器人項目;2023 年 7 月,傅利葉智能發布了首款通用雙足機器人産品GR-1,GR-1身高1.65m,重55kg,最多擁有高達 54 個自由度(靈巧手 11*2 個自由度),最大關節峰值扭矩達230N·m,步行速度可達 5km/h,負重能力爲 50kg。它采用電驅動技術,內置 32個自研 FSA 高性能一體化執行器,確保了高度的精確性和靈活性。GR-1 具備快速行走、敏捷避障、穩健下坡、抗沖擊幹擾等運動功能,可應用于接待引導、安防巡檢、工業制造、醫療康複、科研教育和家庭服務等場景。GR-1 于 2023年 9 月開始預售,據張江科投,截至 2024 年 3 月份傅利葉人形機器人目前已實現小批量交付,正加緊對其“大腦、小腦、肢體”等核心系統進一步研發攻關,預計今年將實現上千台人形機器人量産。

智元機器人遠征 A1:2023 年 8 月發布,目前面向工業制造領域,未來希望將整機成本控制在 20 萬元以內。智元機器人于 2023 年 8 月發布了其首款具身智能的通用人形機器人遠征 A1。該機器人身高 175cm,重 55kg,整機承重 80kg,單臂最大負載量爲 5kg。它擁有 49 個自由度,關節電機峰值扭矩爲 350N·m,並采用水冷散熱技術。遠征 A1 腿部采用反關節設計,步速可達 7km/h。它的靈巧手擁有 12 個主動自由度和 5 個被動自由度,並配有末端相機,可模擬觸壓感。在感知方面,遠征 A1 配備了 RGBD 相機、激光雷達、IMU(慣性傳感器)和麥克風陣列。遠征 A1 主要面向工業制造領域,在發布會上展示了汽車制造總裝線、分裝線上進行裝配、搬運與檢測等精密操作。在工業落地後,“遠征 A1”才會考慮進軍 to C 端,在包括照護、做飯、清潔等家庭場景落地。

小鵬 PX5:2023 年 10 月發布,“直腿”行走步態自然,超輕量級類人手臂驅控一體,計劃優先用于小鵬的工廠和銷售場景。2023 年 10 月,小鵬發布首款人形機器人 PX5,展示了越障行走、踢足球、騎平衡車等動作。PX5 具備卓越的穩定性,能夠適應多種複雜地形,並具有平衡能力;采用“直腿”、大跨步的行走方式,步態更自然。PX5 配備超輕量級類人手臂,單手 11 自由度,雙指保持力1kg,采用剛柔混合驅動,提供對不同形狀物體的抓取包覆姿態,實現了驅控一體化。目前該項目仍處于早期,未來計劃優先在小鵬的工廠和銷售場景進行實地應用,並將智能汽車同源技術應用于智能機器人,將其與 AI 汽車深度鏈接。

開普勒先行者 K1/S1/D1:2023 年 11 月發布,自研行星滾柱絲杠執行器及旋轉型執行器,三型號滿足多元場景需求,計劃于 2024 下半年實現人形機器人量産,預估對外售價爲 2-3 萬美元。開普勒于 2023 年 11 月發布了“先行者系列”通用人形機器人,包括 K1、S1 和 D1 三個型號。先行者系列身高 178cm,重85kg,擁有 12 個自由度的智能靈巧手和 40 個關節自由度。具備複雜地形行走、智能規避障礙、手部靈活操控、強力負重搬運、手眼協同操作和智能交互溝通等功能。開普勒自主研發了行星滾柱絲杠執行器和旋轉型執行器,前者集成了滾柱絲杠、驅動器、減速器和編碼器,比普通電機定位更精准、爆發力更迅速,後者峰值扭矩達 200N·m,高扭矩電機結合智能算法,提供強大動力驅動支持,持久輸出,重複定位精度達到 0.01 度。先行者系列機器人還搭載了 100TOPS 高算力主板和自研星雲系統,並通過視覺 SLAM 實現 3D 建模和視覺識別,感知周圍環境。應用方面,先行者 K1 適用于教育科研、自動化生産線和智能搬運等場景;S1 專爲戶外巡檢設計,具備防水、防塵和防輻射能力,適用于複雜環境巡檢、應急救援和戶外安全作業;D1 適用于危險環境檢測和安全隱患排查等高危環境作業。

達闼“七仙女”XR4:2023 年 8 月發布,60+個柔性關節,主要面對 C 端場景,希冀 2025 年走進千家萬戶。達闼科技先後推出了 Ginger1、Ginger2 和 XR4 三款人形機器人。Ginger1 于 2019 年推出,擁有 34 個自由度的柔性關節,搭載多個傳感器,可實現智能抓取、自主行走、自動避障和自動平衡,主要應用于迎賓導覽、商業促銷、教育科研、養老陪護等領域。Ginger2 于 2022 年推出,身高 158cm,重 62kg,41 個柔性關節,靈巧手 7 個自由度,抓取能力爲 5kg,主要應用于康養陪護、教育科研、直播賣貨等更廣泛場景。2023 年 8 月,達闼在北京亦創國際會展中心首次推出 XR4,身高 165cm,重 65kg,全身大量采用輕質高強度的碳纖維複合材料,擁有 60 多個智能柔性關節,采用並聯驅動結構和高扭矩密度電機,單腿峰值扭矩高達 600N·m,靈敏度和動態性更高。XR4 通過多模態大模型 RobotGPT 賦能,具備多模態融合感知、認知、決策和行爲生成能力,從而實現高性能的具身智能。此外,它還基于數字孿生的深度強化學習完成自主智能訓練,可以生成機器人多種步態和動作。達闼的初心是,到 2025年,七仙女(XR4)能夠走進千家萬戶,爲人類提供智能化服務,實現“機器保姆”的夢想。

2.2 國外廠商:demo 機側重流暢度、交互能力,Tesla 商業進程預期較快

國外廠商總結:量産時間集中在 2025 年及以後,應用場景主要在工業領域,産品進展側重具身智能的流暢度、交互能力。從商業化進度來看,海外量産交付進度整體較不明朗,其中Digit擬于2024年交付第一批,2025年全面上市出售;特斯拉在2023Q4業績交流會表明 Optimus 擬于 2025 年批量交付,Atlas 在 2024 年進入汽車工廠之前均作爲人形機器人研究平台存在,商用化進程較慢。從遠期售價來看,Digit 售價爲 25 萬美元/套,而 Optimus 擬在 2 萬美元以下,擬通過量産爲人類執行危險、重複無聊的任務。從應用場景來看,國外人形機器人廠商目前主要以工業場景爲主,其中 Digit 專注物流行業,Atlas、Optimus 目前在工廠制造場景訓練較多,而 Sanctuary AI 公司的 Phoenix 除了工業場景以外,亦在醫療場景有所應用。

我們對國外廠商發展曆程進行複盤以及對應産品進行分析:

波士頓動力—Atlas:自 2013 年推出後持續更新,實現動靜態環境自主避障,探索人形機器人運動潛力,主要作爲人形機器人研究平台,商業化進程緩慢。

2013 年 7 月,波士頓動力發布初代人形機器人 Atlas,電源與網絡連接需要系繩,非常耗電,且需要人工提前輸入程序。2015 年 DARPA 比賽中,Atlas 加入锂離子電池組,實現無繩行走。2016 年 1 月,波士頓動力發布新視頻,Atlas 能夠完成移動家具、清理地板等家務工作,但執行任務仍非自主,且操作速度較慢;2 月,波士頓動力發布新版本 Atlas。2016-2021 年,波士頓持續發布新視頻,視頻中 Atlas 逐漸掌握後空翻、跑酷、樹叢慢跑、跳舞等高難度動作。2023 年,Atlas 實現與非靜態環境交互,能夠自主判斷物體重量並調整自身平衡。與跑酷階段處理的靜態障礙相比,它邁出了重要一步。2024 年 2 月,Atlas 進入汽車制造場景工作,涉足商業化領域,此前 Atlas 一直是一個人形機器人研究平台而非商業化産品。最新版 Atlas 使用液壓驅動,能夠在室外工作,最大優勢是平衡性大大改善。最新版 Atlas 身高 150cm,重 89kg,全身共有 28 個自由度。

Agility Robotics—Digit:2019 年推出首代,多次叠代後,專爲倉儲物流場景打造,售價 25 萬美元/套,預計將于 2024 年交付第一批,並且于 2025 年全面上市銷售。Agility Robotics 成立于 2015 年。2019 年 2 月,Agility Robotics發布初代 Digit 機器人,在 Cassie 機器人設計的的基礎上增加了上軀幹、手臂、傳感器和額外的計算能力。10 月,發布新版本 DigitV2,噪聲更小,視頻中兩台機器人協作完成拾取和放置箱子,實現完全自主。2023 年 3 月,發布 Digit V4版本,增加了用于人機交互的頭部和機械手。2023 年 9 月,Agility Robotics 打造的世界第一家人形機器人工廠 RobotFab 接近完工,並預計于年內投産。最新版 Digit 機器人身高 175cm,重 65kg,最大運動速度可達 1.5m/s,最大負重16kg,售價 25 萬美元/套,Digit 機器人預計將于 2024 年交付第一批,並且于2025 年全面上市銷售。Digit 作爲 Agility Robotics 精心打造的物流機器人,用途多樣,可以執行多種任務並適應不同的工作流程,身形非常適合在倉庫內工作,便于部署在現有倉庫或基礎設施中而無需改造。目前,Digit 已經能在非平坦的地面上行走、抓取和運送塑料手提袋、整理包裝箱等,在提高倉庫效率方面潛力巨大。

Sanctuary AI—Phoenix:2023 年發布,配備世界頂尖靈巧手,配備智能控制平台 Carbon。Sanctuary AI 成立于 2018 年。2023 年 5 月發布 Phoenix 機器人,目標是“世界上第一個人形智能通用機器人”。Phoenix 機器人高 170cm,重 70kg,最大負重 25kg,雖然設計了雙腿但是在輪式平台上滾動,最高速度可達 1.4m/s。目前雖然有自主工作能力,但主要由人類遠程操控。全身自由度 20個,配有世界領先水平的靈巧手,兼顧速度、精度和力度,可與人類的手部靈活性和精細操作相媲美,並具有模仿觸覺的專有觸覺技術。此外,Phoenix 配備智能控制平台 Carbon,該平台不僅包含了試點學習和強化內容,還加入了大型語言模型人工智能,集成現代 AI 技術,將自然語言轉化爲現實世界中的行動,未來有望像 ChatGPT 一樣進行對話並接受自然語言的指令。2023 年,Phoenix 入選《時代》雜志 2023 年度最佳發明名單,成爲榜單上唯一的人形通用機器人。

Figure—Figure 01:2023 年 2 月發布初代機,OpenAI 大模型加持下體現具身智能屬性。Figure 是一家成立于 2022 年的新興公司,2023 年 2 月,推出人形機器人 FIgure 01,demo 機已完成行走任務。2024 年 2 月,Figure 表示正在與 ChatGPT 制造商 Open AI 合作,“爲人形機器人開發下一代 AI 模型”。

此外,Figure 還表示,它還將使用 Microsoft 的 Azure 雲服務進行 AI 基礎設施,訓練和存儲。3 月,Figure 發布 Figure01 新視頻,Figure01 在 OpenAI 大模型支持下,展示出較高的具身智能水平:1)視頻中,Figure01 能夠詳細描述周圍環境;2)在面對“我能吃點東西嗎”的含糊指令時,自主判斷桌面上唯一的食物(蘋果),並將其准確放入人類手心,並能用簡短語言解釋自己的的行爲;3)能根據目前的環境進行常識推理,並指導自身行爲;4)視頻原速播放,動作流暢,語音清晰自然,甚至模仿了人類說話時的遲疑等習慣。這一事件具有重大意義,表明語言大模型對具身智能的催化作用。

3.具身智能落地之後,我們該關注哪些部件量産投資機會

從國內外人形機器人廠商進度來看,批量交付乃至量産預期集中在 2024-2025 年,我們認爲伴隨 AI 的飛速發展,具身智能到來的時間可能提前。軟件、算法是決定第一台符合消費者需求具身智能落地的必要條件,而量産後硬件的規模化降本是人形機器人滲透率提升的關鍵。因此我們對目前人形機器人廠商的硬件應用進行梳理,尋找具身智能量産後將會帶來目前廠商潛在共同核心零部件帶來的投資機會。

3.1 執行層:無框力矩電機確定性較強,靈巧手有望帶動空心杯電機需求對比國內外廠商執行器主要零部件,共性集中在電機以及靈巧手方案。電機層面,國內外人形機器人對電機的峰值扭矩要求在 180N.m 以上,其中國內廠商集中要求在200N.m 及以上,對應無框力矩電機(結構緊湊、大扭矩)需求廣闊,建議關注步科股份。手部部件來看,從當前時點來看,靈巧手既是人形機器人參與精密活動的必備條件,也是現在絕大多數廠商的共同選擇,而空心杯電機具備結構緊湊、高精度、高能量密度等特點,能夠適配機器人靈巧手,建議關注鳴志電器、江蘇雷利。

無框力矩電機能夠給予機械設計工程師更靈活的結構設計權限以及更大的扭矩,適配于機器人關節。機器人關節需要高度集成的解決方案,其中就包括結構緊湊的電機;不同于傳統的伺服電機,無框力矩電機沒有機殼,只有定子和轉子 2 個部件,相較于有框電機,無框電機配置靈活,安裝方便,著眼于目前驅動系統的高度集成化趨勢,可以說無框電機更貼合工程師的目標期望;工程師無需像傳統設計那樣考慮電機接口,只需要在系統設計中給予電機相當小的空間位置預留即可,可以最大限度的縮小驅動系統中動力輸出單元的空間占用,以此來達到更高的系統集成。

靈巧手既是人形機器人參與精密活動的必備條件,也是現在絕大多數廠商的共同選擇。手是人類的核心器官,是上肢的依托,不僅能完成許多基礎動作,而且還能從事與日常生活密切聯系的各種精細活動。人形機器人也對應具備靈巧手部件,國內開普勒、優必選、傅利葉智元等廠商 demo 機均具備多自由度靈巧手,特斯拉 Optimus 在演示時用靈巧手抓捏起雞蛋環境也表明其後續參與精密場景工作的潛力。站在當前時點,我們認爲靈巧手既是後續人形機器人參與精密活動的必備條件,也是現在絕大多數廠商的共同選擇。

--- 報告摘錄結束 更多內容請閱讀報告原文 ---

報告合集專題一覽 X 由【報告派】定期整理更新

(特別說明:本文來源于公開資料,摘錄內容僅供參考,不構成任何投資建議,如需使用請參閱報告原文。)

精選報告來源:報告派科技 / 電子 / 半導體 /

人工智能 | Ai産業 | Ai芯片 | 智能家居 | 智能音箱 | 智能語音 | 智能家電 | 智能照明 | 智能馬桶 | 智能終端 | 智能門鎖 | 智能手機 | 可穿戴設備 |半導體 | 芯片産業 | 第三代半導體 | 藍牙 | 晶圓 | 功率半導體 | 5G | GA射頻 | IGBT | SIC GA | SIC GAN | 分立器件 | 化合物 | 晶圓 | 封裝封測 | 顯示器 | LED | OLED | LED封裝 | LED芯片 | LED照明 | 柔性折疊屏 | 電子元器件 | 光電子 | 消費電子 | 電子FPC | 電路板 | 集成電路 | 元宇宙 | 區塊鏈 | NFT數字藏品 | 虛擬貨幣 | 比特幣 | 數字貨幣 | 資産管理 | 保險行業 | 保險科技 | 財産保險 |