說個殘酷現實,中國雖然疆域廣大,卻並非“物産豐富”,耕地面積僅占全球的7%,卻養活了全球21.5%,14億人口。

理論上講,這兩組數字非常不對稱,但中國偏偏實現了,還不算“奇迹”嗎?

能有這樣的奇迹,華夏兒女要感謝一位明朝人,他是“商之大者,爲國爲民”的典範!

華夏素有“南稻北麥”之說,這話流傳數千年,稻、麥看似主糧,現實中卻難以餵飽,甚至“難以糊口”億萬百姓。

尤其十年九旱(澇)的古代,即便處于盛世王朝,“餓殍遍野”才是正常現象。

遇到災年,老百姓吃什麽?

沒吃的,老百姓就要垂死掙紮,這大概就是“曆代起義軍”的形成原因!

有文化的朋友或許會想到“玉米”,這東西産量大,古人多拿它糊口。

這話倒也不假,但災年裏連玉米也沒有,老百姓吃啥?地瓜!

今天的“地瓜”早成了一種小零食,它的名字因地域而異,地瓜、番薯、白薯、紅薯等不類勝舉。

地瓜雖然不是主糧,卻拯救了400多年來“數不清”的普通百姓,重點是:“地瓜”並非華夏産物,它是什麽時候傳入中國的?這就引出了一段傳奇故事。

400多年前的明朝正處“地理大發現”時代,西班牙的航海大帆船往返太平洋兩岸,多以“呂宋”(今菲律賓)爲始發點。

當時的中國處于明朝中後期,老百姓在貧寒饑苦中努力掙紮,那時“呂宋”一樣貧苦。

兩地百姓的區別在于,“呂宋人”雖苦卻不至于餓死,“明人”則命懸一線。

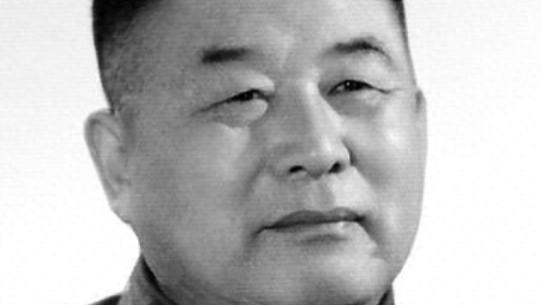

或許誰也沒有注意到,1543年的明朝福州府長樂縣出生了一個男嬰,以後他將偷天換日,拯救400余年的老百姓,這人名叫“陳振龍”。

起初的“陳振龍”沒什麽名氣,雖然出生于書香門第,也曾勤奮好學,但到了二十歲也沒考中功名,一氣之下投筆從商。

古有“士農工商”的階級劃分,那時的“商人”有錢還好,沒錢者幾乎沒有社會地位。

曾一直讀書的“陳振龍”選擇經商,這種行爲可不是“離經叛道”就能形容的,因爲受不了流言惡語的無端攻擊,陳家索性搬離故土,從此正式踏上了經商道路。

別以爲“搬家”就沒人說閑話了,陳振龍仍舊躲不開流言蜚語,也是溫順性格所致,逼得他爬進別人家的商船,選擇去“呂宋”逃避。

古有“故土難離”之說,陳振龍身在海外,怎會不想家呢?

尤其聽說明朝出了天災人禍,陳振龍的心揪成一團“家人們有沒有吃的?”

這可不是“陳振龍”胡思亂想,兒時的他親眼見過,經曆過“餓殍遍野”,那段可怖記憶令他終身難忘,擔心家人“有沒有吃的”是很現實的問題!

雖然這麽想,但身處海外,“陳振龍”也是有心無力,他該怎麽辦?

有了這份擔心,陳振龍開始注意起“呂宋人”的吃食,他發現當地人多會種植一種自己從未見過的農作物,名曰“朱薯”。

後經觀察,陳振龍發現“朱薯”耐澇耐旱,特別容易存活,關鍵是:“朱薯”産量大的驚人,果實不僅味道香甜,而且“生熟可食”,一兩個就能讓人吃飽!

這種農作物恰似“不用伺候”的懶莊稼,爲呂宋人節約了大量時間和精力去做其他事。

陳振龍想“如果中土有朱薯,百姓何至食不果腹,何懼天災饑荒?”

此時的陳振龍萌生了“將朱薯帶回中國”的想法。

這種想法很單純,因爲那時的福州非旱即澇,兒時的陳振龍見過太多餓死路邊的老百姓。

爲了家人不再挨餓,陳振龍決心“將朱薯帶回國”;想的挺簡單,哪有那麽容易?

下定決心後,陳振龍開始刻意接近當地農戶,同行夥伴十分不理解“在商言商,陳振龍不琢磨怎樣做生意,反和貧寒農戶混在一起幹啥?”

同伴也是中土商人,當陳振龍將自己的想法告訴他們後,非但沒人理解他的心懷天下,反激烈嘲笑起這個年輕人,說他“種地去吧!”

這種嘲笑並非毫無根據,當時的“呂宋”是西班牙殖民地,爲了利益,當局嚴禁朱薯外流,陳振龍的想法是一件非常危險的事。

商人追逐利潤,講究“和氣生財”,明知朱薯犯忌,誰又敢主動靠近?在其他同伴眼中,陳振龍壓根不適合經商!

陳振龍卻是倔得很,不顧他人規勸,執意要將“朱薯”帶回福州。

陳振龍也未蠻幹,在行動之前,他時常獨自混迹于“呂宋”的田間地頭,暗暗觀察朱薯的種植方法。

很快的,陳振龍逐步掌握了朱薯的種植方法及習性特點,下一步就是將其帶出“呂宋”。

“帶出呂宋”難如登天,當時的西班牙人管控十分嚴格,帶朱薯入關卡就算走私,抓到甚至要殺頭,陳振龍的計劃好似癡人說夢。

但是,想起故土百姓因饑餓而受罪,陳振龍堅持冒險一試。

陳振龍發現不僅朱薯可以種植,就連一小截青藤也能生根發芽;重點是,朱薯藤看似雜亂,形態容易隱藏。

第一次,陳振龍將一段朱薯藤藏在行李中,經過關卡時強壯鎮定;遺憾的是,這段朱薯藤被西班牙人發現了。

當時的陳振龍嚇得魂飛天外,爲留性命,他一口咬定“不知道朱薯藤怎麽誤進行李簍的”。

第一次有驚無險,陳振龍抱著僥幸心理計劃第二次“攜藤過關”,這次做了充分准備。

陳振龍掏空心思想出一個好辦法:他將一根竹竿掏空,裏面塞入朱薯藤,然後將此竹竿當作扛擡行李的扁擔。

按理說,“扁擔藏藤”的辦法稱得上巧妙,可終究沒能逃過西班牙人的嚴密盤查。

這次沒那麽幸運了,陳振龍鈴铛入獄,同時有些後悔“帶朱薯回福州”的做法,難道老天不允許中國存在這種食物?

但想起正在忍饑挨餓的福州百姓,陳振龍排除雜念,遂堅定了自己的計劃。

可如今的陳振龍身處牢獄,急的他好似無頭蒼蠅,眼前要緊的是:怎麽保護性命,如何脫獄!

陳振龍腦筋活絡,用身上僅剩的銀兩活動獄卒,這才得以聯系上獄外同伴。

幸得同伴出手相救,數位商人聯手拿出大把銀錢上下打點,陳振龍終得自由身。

有了這次教訓,以後的陳振龍不會再折騰了吧?

出獄後,同行的幾位商人紛紛埋怨陳振龍,勸誡他不要再做這種“要命的勾當”。

往日溫順的陳振龍,此時卻一反常態,他說“天降災禍與人間,放眼百裏,野皮淨食,路有死骨;有薯如此,淨數何人?”

說這話時,陳振龍渾身散發出耀眼光芒,就連同伴商人也被他震撼;同伴商人們選擇加入陳振龍,大家同心協力,誓要將朱薯帶回中國!

明萬曆二十一年(公元1593年),陳振龍將一小段朱薯藤用油紙包好塞入竹筒,然後用繩子系在船舷上,這只竹筒漂浮在水面上,隨船過關。

這裏有些爭議,另有說法:陳振龍將朱薯藤編入麻繩,一路打點關卡守差,這才得以順利通關。

不管怎麽說,陳振龍終于將“朱薯藤”帶出呂宋。

經過7天7夜的海上顛簸,“朱薯”終于抵達中國;登陸後的陳振龍長出一口氣:“朱薯”能在華夏大地上生根發芽了吧?

當年六月,陳振龍向福建巡撫禀述:朱薯有“六益八利”、“功同五谷”,請求官府大力推廣種植。

說的簡單,福建巡撫卻犯了難,別看一根小小的朱薯藤,其中牽扯的問題、利益極其深遠。

眼見巡撫猶豫,陳振龍再三強調“朱薯産量高、易種植”等好處。

巡撫知其冒死才將這種“外來農物”帶回,雖感陳振龍之心,卻不敢輕易推廣種植朱薯。

陳振龍心有不甘,自己冒著生命危險將朱薯帶回中土,如今官員阻止,自己的一番心血不就白費了?

懷揣不甘,陳振龍攜子與自家後院“紗帽池”(今福州台江達道)邊地上試種朱薯;史載“不及四月,啓土開掘,子母鈎連,小者如臂,大者如拳,味同梨棗,食可充饑”。

同年十一月,陳振龍之子陳經綸將自家試種的朱薯呈給巡撫驗視,終得批表“准饬各屬,依法栽種。”

事也湊巧,明萬曆二十二年,福州大旱,福建巡撫下令:大面積推廣種植朱薯以抗災。

這場天災後,福州百姓稱朱薯爲“金薯”,以後的事還用細說嗎?

有了大災驗證,“朱薯”水到渠成般的推廣至全國各地。

傳播中,各地又給起了新名字,即今人熟知的“番薯”,意爲:番國之薯。

明末時,不知什麽原因,“番薯”在北方地區並未深入推廣種植,時有“李自成”率饑民揭竿而起。

約在清康熙年間,長樂東山村範母發明“鐵卷薯刨”,也就是現今老輩人熟知的“番薯擦”。

簡單解釋,“番薯擦”是將番薯刨成薯絲,曬幹後貯存,如此百姓一年四季都不會挨餓,後世又衍生出一類民間美食。

時至清乾隆二十一年,河南、河北等地開始種植“番薯”,1786年,乾隆帝親下诏書“廣栽番薯以爲救荒之備”。

至此,長江兩岸、黃河南北都出現了“番薯”的影子,明末農學家徐光啓還曾總結出“番薯十三勝”。

乾隆三十三年(1768年),陳振龍的後世子孫繼承先祖遺志,遂將“番薯”的傳入、試種、推廣、栽培、防蟲、貯存等編繪成冊,取名《金薯傳習錄》。

據史記載,康熙盛世時,中國人口達到了九位數,“以億計口”。

某種角度看,“康乾盛世”也是“番薯盛世”,後世400余年中,百姓爲紀念陳振龍的功績,特在福建烏石山上立起一座“先薯亭”。

古有陳振龍,今有袁隆平,這兩位先輩堪稱“農家聖人”;二聖在天有靈,今之盛世,可否如願?

好人,救了至少一千萬人的命

紅薯又稱蕃薯,原産美洲,西班牙占領菲律賓後將其引入呂宋島,福建海商陳振龍又偷偷將其引入福建,然後在中華大地推廣開來!