衆所周知,千年華夏又稱“禮儀之邦”,但世上又有“亂漢、髒唐、邋遢宋”之說,這該怎麽解釋呢?

某種角度看,在“仁義禮智信”的教化之下,炎黃兒女是不允許自己“出格”的。

即便今天,中國人依然難以理解,更加接受不了外虜番邦的文化行爲。

要說“開放”,除了今天,那就要看唐朝了。

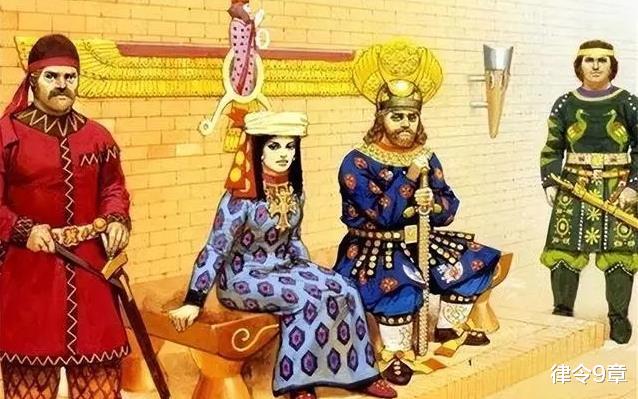

其實不用多介紹,“盛世大唐,萬國來朝”,那時的長安城中充斥著各種奇異面容的外國人,僅憑這一點,就足以形容唐朝的開放。

表面的“開放”就不細講了,單說唐朝的“實際開放”。

1955年,考古隊在陝西西安發現了一座唐代的“夫妻合葬墓”,並從中出土兩塊墓志銘,或是年代太過久遠,其中一塊已然字迹模糊,另一塊則由漢字和古波斯文寫成。

這麽看,該“古墓”裏葬的應是兩位唐時外國人,這沒什麽奇怪的。

盛唐時,不知有多少外國政商、僧侶、留學生定居中國。

這些雖是外國人,但他們早已習慣了中國的盛世美景及生活習慣,以至到死也要葬在中國,或許墓中的這對“外國夫妻”也是如此。

根據墓志上的漢文可知,墓主人是唐朝的“左神策軍散兵馬使”蘇諒和他的妻子馬氏,及“己巳年,年廿六,于鹹通十五年廿八日丁巳申時身故”等信息。

所謂“左神策軍散兵馬使”,是唐時的武官銜,值得一提的是,能有此等官職的,多爲西域各國的王子、使臣。

由此不難推斷,“左神策軍散兵馬使”蘇諒,應是當時西域某國王胄,他的妻子馬氏,也應是一位貴婦,可惜亡齡太年輕了,只有26歲。

墓志上的漢文好理解,古波斯文寫的又是什麽內容?

事發1955年,當時我國考古力量相對薄弱,因此翻譯古波斯文,還需借助外國專家的力量。

當時幫助翻譯的是一位日本專家,他將墓志上的波斯文翻譯出來後,中國專家大罵不止“有悖人倫!”

說到這裏,或有朋友看不慣那位日本專家了。

1955年,那時戰後不久,是不是“日本專家”禍心不死,又想在我國考古領域搞什麽小動作?

這次真就冤枉那位日本專家了,他沒搞小動作,只是翻譯出的古波斯文內容,中國人實在難以接受。

日本專家翻譯出的古波斯文內容,大抵爲“此王族逝者、左神策軍騎兵之長蘇諒之女,馬昔師之墓,願你回歸光明天使阿胡拉•馬茲達的懷抱,在天堂享受平靜與安甯。”

什麽亂七八糟的,漢文裏寫著“馬氏是蘇諒之妻”,波斯文裏怎麽變成“蘇諒之女”了?

如果按照墓志上的波斯文內容理解,“馬氏”即是蘇諒的老婆又是他的親閨女,這咋可能呢?

對于這種“混亂關系”,中國人接受不了,所以中國專家甯可相信翻譯錯誤,也決不認可墓志上的波斯文內容。

爲求證,中國專家查閱了大量資料,這才引出一個千年前的古老宗教,波斯“襖教”,又稱“拜火教”。

說明一下,這裏的“拜火教”的確曾出現在《倚天屠龍記》中,但是不是“明教”原型,這個有待商榷。

根據史料記載,唐代絲綢之路不斷擴張,中土與周邊各國來往日漸密切,其中也包括中亞的波斯國。

不同的是,唐朝越來越強盛,古波斯的“薩珊王朝”卻越來越衰敗。

公元634年,大食國(阿拉伯人)對“薩珊王朝”進攻日盛,古波斯曾派使者到中土求援。

那時唐太宗在位,李世民冷靜分析,大唐與波斯交好,與大食國也有關系,如果出兵幫助波斯人,勢必會得罪大食國,這顯然得不償失。

更何況,即使唐軍出兵,趕往波斯何止千萬裏,大軍途中難以補給,即使趕到也未必能解戰火之急。

因此,唐太宗借故拒絕了波斯使者的出兵請求。

幾乎同時,“薩珊王朝”王宮被占,國王被殺,波斯國從此不複存在。

當時有不少波斯王族,沿絲綢之路逃進唐都長安,其中就有王子“卑路斯”。

礙于情面,李世民也沒驅趕“卑路斯”,與其說他波斯王子,不如說他“亡國之徒”。

因此,“卑路斯”逃進中土,盡管多次請求唐軍出兵幫他複國,但終究被李世民拒絕了。

雖說拒絕出兵,但李世民還是慷慨的收留了波斯王族,並在長安建起一座波斯都府,加封“卑路斯”爲都督。

明眼人看得出,這是李世民的懷柔政策,只爲安撫一下波斯王子。

雖然住在長安,“卑路斯”一行人卻不忘自己的宗教信仰,依然會聚在一起進行祭祀活動。

這麽明顯的大搞祭祀,唐朝怎麽會不知道?

但爲安撫波斯人,李世民沒有強加阻攔,且又慷慨地在長安城中,爲他們建起一座波斯寺。

如此,波斯王族在大唐長安住了十余年之久,時已年邁的“卑路斯”居然又想回波斯複國,其子“泥涅師”曾帶領族人殺回波斯。

那時正值唐高宗在位,李治皇帝同樣深謀遠慮,明知波斯人複國無望,因此只對“卑路斯”、“泥涅師”等人冷眼旁觀,並未出兵幫助。

果不出所料,“泥涅師”被大食國打的落花流水,後又敗回中土長安,這次波斯人總該老實了吧?

至此,以“泥涅師”爲代表的波斯人再無複國念頭,從此寄居大唐,唐高宗還加封他一個“左威衛將軍”之職。

說白了,唐時的“左威衛”專爲長期居住在長安的外國王子所設,名義上是武官銜,實則並無實權。

這大概就是“波斯人在盛唐”的曆史。

返回頭再說1955年發現的古墓主人之一“蘇諒”,他的官職爲“左神策軍散兵馬使”,應該就是泥涅師的後人,波斯“薩珊王朝”的傳承王子。

說明一下,“蘇諒”不隨漢姓“蘇”,名字是當時的波斯薩珊王族發音,他的妻子“馬氏”也非姓“馬”,波斯譯名“馬昔師”。

最讓中國專家接受不了的:“馬氏即是蘇諒的妻子,又是他的親閨女”,這也是有史可查的。

千年前,古波斯人也有自己的宗教,就是金庸小說裏出現過的“拜火教”,即“襖教”,當時波斯人的國教。

某種意義上來講,千年前的宗教尊貴無比,亦是統治者的愚民工具,“襖教”同樣如此。

作爲波斯貴族的“卑路斯”、“泥涅師”,再到“蘇諒”和“馬氏”,他們都是虔誠的拜火教徒。

拜火教義裏有一條:提倡近親通婚,他們堅信這樣能保持血統純正,血緣越近,證明信徒越虔誠。

因此,古波斯人、拜火教徒“父女通婚”也就不奇怪了。

但在中國,這種詭異風俗就是觸犯人倫底線的“獸行”,唐朝是有明文律法禁止的!

對此,生活在長安的古波斯人畏懼唐律,但事實已經鑄成,該怎麽挽回呢?

爲躲避唐朝律法的懲處,波斯人只能在墓志上以漢、波斯兩種文字分別表述“馬氏”:漢文稱馬氏爲蘇諒之妻,波斯文則說出實話,馬氏是蘇諒之女。

乍一看,古波斯文生澀難懂,漢人少有識之,但在盛世大唐,“父女通婚”這種肮髒事,真能瞞得住皇帝嗎?

真計較起來,“近親通婚”的例子在世界史中並不少見,歐洲皇室爲保持血統純正,近親通婚了150年、日本皇室一樣堅持近親結婚。

尤其大唐盛世,長安城中充斥著大量外國人,就算中國人視“近親通婚”爲十惡不赦,唐朝皇帝還是大度的容忍了。

關于“蘇諒和馬氏”的混亂關系,唐皇肯定是知道的,不過“視而不見”罷了。

異族胡虜,亡國之流,何必多管閑事呢?

千年華夏,禮儀之邦,唐朝的開放與包容,爲我們展示了一個民族的自信與氣度。