2007年, 廣東陽江拔地而起一座特殊建築,其總花費1.5億。

之所以說它“特殊”,並非因爲花錢多,而是花這麽多錢蓋的建築,專爲存放一艘800年前的沉船!

還不止,爲了這艘“破船”,中國前前後後花了30多億,究竟圖個啥?

說這艘“破船”之前,要先講一段中國曆史,即著名的“絲綢之路”,旱路就不細講了,單說宋元時期的“海上絲綢之路”。

顧名思義,“絲綢之路”上多是中國的絲綢、茶、瓷、金銀器等,宋元時的“海上絲綢之路”亦是如此,那時的商船往來穿梭于中國與阿拉伯海域之間,可謂盛況空前。

中國商品傳入各國,中國文化也隨“海上絲綢之路”影響全球,世界各個角落的人們,均對東方羨慕不已,從而引來更加繁茂的海上航運,或是運物,或是運人。

大概是中國太先進了,惹得曆代君王自命不凡,殊不知,千百年的故步自封,已然落後于西方大航海時代。

荷蘭東印度公司,想來不用多做介紹了,這個打著商貿旗號的殖民者,幾乎壟斷了17世紀的亞歐海上貿易。

那時節,中國生産的絲、茶、瓷等均由東印度公司的商船,成倍、成噸的運入歐洲。

中國有句老話“多行不義不自斃”,東印度公司旗下的“萊茵堡號”,終于沒能離開南海。

“萊茵堡號”可不是普通的船,史載其裝有6大箱白銀、300多噸錫錠,那可都是寶貝!

雖說“萊茵堡號”裝有大批寶藏,但其沉沒海域風大水深,那時又沒技術打撈,久而久之,這事幾乎被人淡忘了。

誰能想到,1987年的英國人,居然從荷蘭圖書館的古檔案中,又把這事翻了出來,發財的機會到了?

1987年8月,英國人主動找到中國合作,帶著先進儀器,一副志在必得的樣子,這就要在南海打撈“萊茵堡號”。

說的簡單,“萊茵堡號”已然沉沒百年之久,如今再想去找,真就成了“大海撈針”。

簡而言之,中英雙方駕駛科考船,在史記中的相關海域進行了地毯式搜索,2個月過去了,預想中的“萊茵堡號”依然毫無蹤迹。

這時間可就不短了,預算資金幾乎用盡,英國人也已沒了耐心,外加當時有台風將至,“打撈萊茵堡號”的計劃,眼看就要以失敗告終。

就在這個節骨眼上,儀器上突然顯示“海床有1米多高的凸起”,傳說中的“萊茵堡號”找到了?

試想,裝有6大箱白銀、300多噸錫錠的“萊茵堡號”該是多麽龐大的一艘船,即使沉沒,它也不會只在海底凸起1米多高。

“1米多高的凸起”明顯不是大型沉船的樣子,因此英國人對此並不感興趣。

還是在中方提醒下,英國人這才派出潛水員,到27米深的海底一探究竟!

水下27米能見度非常低,又有洋流影響,因此潛水員只抓了一把樣本便回到水面,後對樣本研究,英國人決定用巨型爪鬥,下海抓一把試試。

前面一直在強調“英國人不抱希望”,即使用到“爪鬥下海”,也還是在中方堅持下才進行的。

這一抓不要緊,居然撈出247件精美文物,這些寶貝中包括瓷、銅、錫、金、鐵器等,均爲典型的中國器物,高興的英國人還想繼續抓,這哪能行?

英國人要找的是“萊茵堡號”,如今撈出的卻是中國文物,兩者不能混爲一談,當然不能任其抓取掠奪了!

在中方據理力爭下,英國人打撈“萊茵堡號”的活動,就此結束。

與此同時,247件中國文物也被移交至廣東文物部門。

經鑒定,這些均爲宋元文物,有精美瓷器、“紹興通寶”、“政和通寶”古錢幣,一條1.7米左右的鍍金腰帶。

這些寶貝器型完好、質地如新,很多都稱得上一、二級精品文物,僅産于宋元時的景德鎮、龍泉、德化、磁竈等窯址的“瓷器”,這一項就足以證明文物的價值不可估量!

專家研判,南海海底應該存在一艘,宋元時期的中國古沉船。

這裏說明一下,事發1987年,那時我國“水下考古”幾乎一片空白,想要打撈這艘古沉船,就必須尋找外力幫助。

1989年,中日考古工作者達成協議,共同對這艘古沉船進行水下調查。

當年11月,兩國考古隊在相關海域進行了五天的水下勘探,結果並不理想。

由于當時風大、水下能見度低,即使有聲呐和潛水員探摸,結果仍未能找到沉船的船體,這艘800年前的古沉船是有多大?

雖說沒能確定沉船船體,但料想不小,它就是以後廣爲人知,著名的“南海一號”!

出于種種原因,日方退出合作,沒人幫忙,“南海一號”就不撈了?

咋可能,12年之後,中國人“獨立打撈”這艘800年前的古船!

2001年,國博的張威主任獲得200萬資金支持,于當年4月再到南海考古。

這支考古隊先用1個多月時間確定“南海一號”的具體位置,2002年春,正式啓動試發掘。

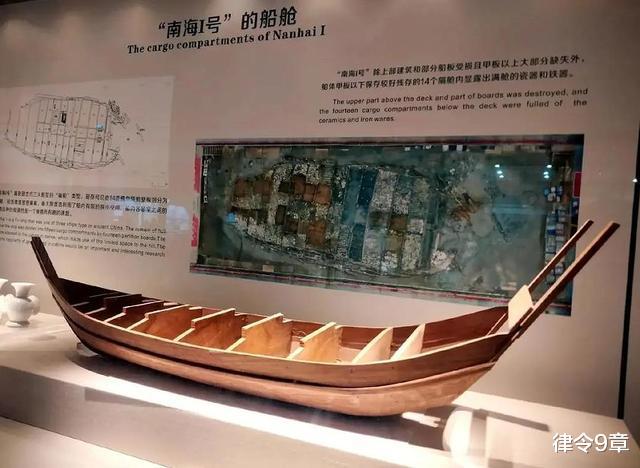

當時發掘面積僅4平方米,別看面積小,卻從中出土了4000多件文物,“南海一號”究竟裝了多少寶貝?

至此,“南海一號”迅速走紅,這哪是沉船,明明是一艘800年前的“寶船”!

試發掘證明,“南海一號”有極高的考古價值,如何打撈就成了眼前最急迫的問題。

如果按傳統考古,只需一層接一層的發掘,待文物全部出水後再打撈沉船即可,“南海一號”卻不能如此進行。

理由也不複雜,“南海一號”所在水域能見度太低,別說打撈文物,就是下潛至27米處,已經黑的伸手不見五指了,這種環境下怎麽打撈?

其二,“南海一號”是一艘宋元時期的古沉船,800多年後,船體早已被厚達數米的淤泥掩蓋的嚴嚴實實,要打撈文物就必須先清淤,工程量太大,且有洋流影響!

後經專家多次研判,最終制定下“整體打撈”的方案。

說的容易,“南海一號”是800年前的古船,沉于水下這麽久,怕是船體早已腐朽不堪,能經得起“整體打撈”嗎?

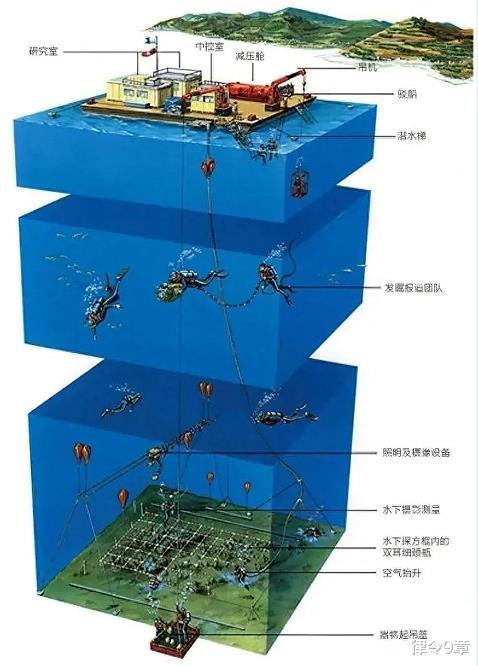

簡而言之,這次中國考古人下了真功夫,先耗費巨資打造出一只巨型鋼沉箱,目的是將“南海一號”整體罩住,術語稱之爲“沉井”。

第二步,再用巨型起重船將“沉井”,連帶箱內“南海一號”一起打撈出水。

值得一提的是,這艘起重船是中國自主建造,耗資6億、曆時兩年多建造的,亞洲最大起重工程船“華天龍”,該船起重重量達4000余噸!

2007年4月18日上午10時,打撈工作正式開始。

2007年12月22日,“南海一號”在“華天龍”的起吊下,終于緩緩出水。

此次打撈曆時9個月,耗資30多億,有人發出質疑“花30多億,就爲打撈一條沉船?這樣做值不值得?”

有專家表示:“南海一號”,非撈不可!

這次耗巨資打撈活動,不僅充分展示了我國水下考古、打撈沉船技術、工程機械制造等方面的雄厚實力,同時也爲“一雪前恥”!

1984年,英國人“邁克•哈徹”在中國南海撈出一艘古沉船,發現並獲取了近百萬件清康熙年間的瓷器。

按理說,撈出這麽多的寶貝,英國人該算是發財了吧?

誰也沒想到,“邁克•哈徹”竟公然砸碎六十多萬件精美瓷器,並將沉船遺迹徹底毀掉。

砸瓷器、毀沉船,目的只爲將余下的瓷器賣出更高價,這叫“物以稀爲貴”!

那時中國文物局也曾想阻止,“邁克•哈徹”卻稱:沉船和瓷器是公海打撈,並于1986年在荷蘭拍賣。

需要說明一下,盡管瓷器是中國的,但1984年的國際上並沒有“水下考古(文物)”的相關法律規定。

換言之,但凡在公海,誰撈出東西就歸屬誰;因此,明知道英國人撈出的是中國寶物,咱們卻又無可奈何!

更加氣人的是,當時國內考古資金有限,僅能湊出3萬美元,派出兩位專家奔赴荷蘭,本打算用錢買回兩件瓷器做研究。

哪知,兩位懷揣“3萬美元”的中國專家,壓根買不到一件像樣的中國瓷器,在拍賣會呆了3天,硬是連舉牌競價的機會都沒有!

“中國的東西,中國人要花錢購買”已經很令人窩火了,如今居然“花錢都買不到”,該事件深深刺痛了中國考古人。

後世,中國考古人不惜花費重金,一定要打撈“南海一號”,某種角度來看,就是爲報1984年的“前恥”!

後經測量,“南海一號”殘骸長達23米,寬近10米,艙室最深可達2.7米,它是迄今我國發現的保存最好的古代沉船。

不僅如此,“南海一號”共發掘出文物多達18萬余件,其價值不可估量。

如果非要給“南海一號”估出一個價格,有好事者根據曆屆國際拍賣價價估測:僅船上的宋元瓷器,價值就高達3000億美元。

除此外,“南海一號”上還有萬余枚古錢幣、金銀器等珍貴文物,再算上這些,真的是“價值難估”了!

當然,“文物”怎麽能簡單用金錢數字來衡量呢?這組數字,有心人看看就好,莫要當真!

自1987年發現“南海一號”,再到2019年沉船清理完成,時間橫跨32年之久。

“南海一號”的成功打撈和發掘,讓全世界看到了中國人對國家文化遺産的關心和重視,同時代表:中國強大了!

這艘800年前的“寶船”,不僅意味著千億寶藏,更對研究我國古代航運、貿易、造船、陶瓷史等有著重要意義。