【解說雍正王朝04期】

江夏鎮的“下馬之辱”,是全劇中四阿哥胤禛的第一次吃癟。

當時,雖說胤禛一行人是客商打扮,但在揚州與兩位皇子近距離打過照面的任季安就在江夏鎮,兩人和胡管家火並出那麽大動靜,任季安就不出來看看?就不告訴給親家劉八女??顯然,劉八女是知曉胤禛、胤祥皇子身份的。知道對方底細,還設計出一場下馬威,那就只能解釋成“狂”了!

是什麽背景,讓劉八女敢連皇子都不放在眼裏?

劇情交代,劉八女是劉老太爺的兒子,妥妥的官二代。

劉老太爺跟康熙的關系,應該還不錯,所以康熙第三次南巡就打江夏鎮過,給足了這位歸附滿清的漢人官僚面子,住過一夜不說,還親筆提寫了“禮儀德化”四個字的匾額,是欽封的德化之地。

這樣一來,江夏鎮就有了政治地位!

現在也差不多,縣領導先了解清一個村的狀況,覺著不錯,先內部定好一個項目,然後單位、鄉鎮、村委會大張旗鼓地實地考察,講上一通這個村資源禀賦強、村班子團結啥的,宣布多少錢的項目正式落地,鎮、村兩級鼓掌大呼感謝,這就叫領導英明!

康熙落地的項目,就是要扶起一個基層農村管理的典型。這樣搞,至少有兩層用意:

一來清朝是少數民族爲底子的政權,得下力氣爭取漢族士紳階層的支持,確保不再湧現出鄭成功、李定國那樣的大規模反清武裝,也避免漢人支持吳三桂那樣的叛亂。當時,民間時不時鬧騰“朱三太子”,這股風一直延續到乾隆年間,有那麽一百來年。

所以對漢族知識分子的籠絡,是滿清皇帝施政的一大項目。康熙南巡時,也到南京明孝陵朱元璋跟前跪過,爲的便是收攬江南士子之心。

二來我國古代素來有“皇權不下鄉”的說法,縣官一級的官僚,是由朝廷委任的不假,但就古代那樣原始的交通信息條件,沒汽車、沒高速公路、沒手機微信通話的,好些個事只能鄉村一級自我消化自我解決。

等于說,皇帝的權力並不能徹底延伸,或者說365天都管控到鄉村基層。這樣的話,皇帝就得下放一些權力,給鄉村一級的士紳地主,拉攏他們給朝廷搞服務。

所以,這就是康熙樹立江夏鎮典型的用意,號召全國廣大士紳向劉老太爺學習,朝廷給榮譽、給地位。

不過,完整來講,康熙這些個最高統治者,對士紳一直都是“既用且防”的雙重心理。

爲什麽防呢?大家瞧瞧劇中的劉八女,仗著“士紳宗族”的地位,剛統一了區區一個江夏鎮,就敢暗著逼皇子下馬低頭,已然形成了地區性的黑惡勢力。

而黑惡勢力,不僅新中國要打,曆朝曆代的統治者也都要打。

或者說,自打商鞅變法搞中央集權以來,一直幹的一件事,就是不斷打碎打散“士紳宗族”的過程。

商鞅的遊戲規則,是將一個個大家族碎片化爲五口之家,這樣的話以前那種動不動有家族跳出來與國家抗衡的局面,也就不存在了,整個社會大體以家庭爲單位,政府直接向家庭收稅,沒了家族這個中間商賺差價,家庭交稅少了,國家收稅多了,兩端都高興。

這就又引出了一個問題,古代封建王朝無解的難題——土地兼並。

自耕農造反能力弱,但抗風險能力也弱,稍微一點外部的困難,比如旱災、水災、蝗災、生病、交稅、打官司等等啥的,往往就能搞崩一個古代農業家庭。

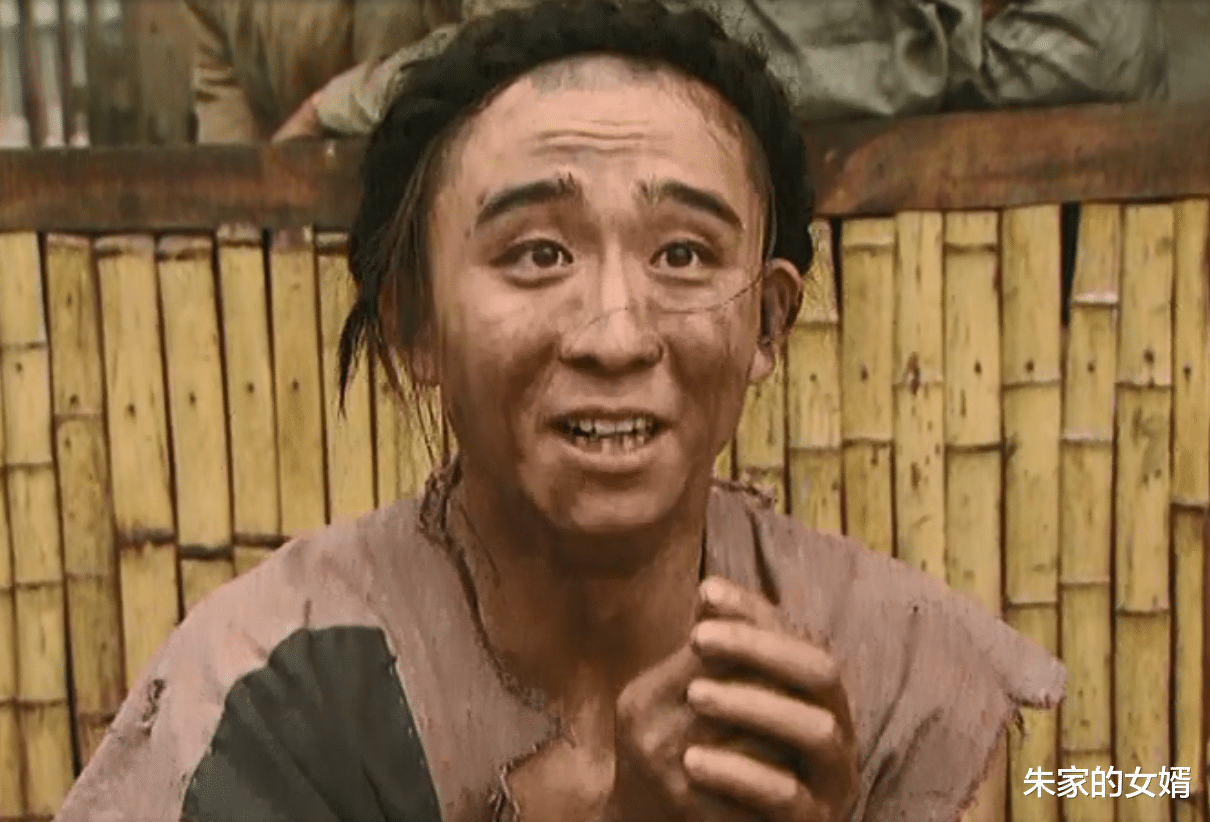

比如劇中的狗兒、坎兒、翠兒,就是因爲黃河水災淹沒了家鄉的田土,一家、整鄉、全縣沒了莊稼地,也就只能跑到揚州這些富庶的地區討口飯吃。

這三個家庭,後來全部脫離了自耕農體系,一輩子再沒跟土地勞動沾過邊。但他們還算是幸運的,雖說是被胤禛買去當奴才,但至少是衣食無憂,擺脫了被活活餓死的境遇。

他們的土地哪去了?應該就是被同鄉給兼並了。

除了七災八難,古代官府的稅收,也是壓得農民喘不過氣來的開支大頭。且不說各類苛捐雜稅,古代家庭正經要交的稅,一個是土地稅,一個是人頭稅。

土地稅好理解,家裏有多少地,就按比例交多少稅,十比一、三十比一都有,乾隆年間還全國普免過幾次稅收。

人頭稅嘛,就是你家有幾個男丁交多少稅,男孩子少交點,長到一個年齡段就要全交,幾歲到幾歲,大夥自個兒百度。

不過,朝廷爲了籠絡讀書人,規定當官的,清朝只要考上了舉人級別,就可以享受一定數額土地的免稅特權。省下來的交稅的錢,就又可以買田買地,二三十年過去,本鄉本土就又出現了一戶丁舉人、西門大官人。

老百姓也不傻,也想少交點稅,于是就把自家土地寄放在士紳名下,從省下的稅款裏劃出一部分給士紳,雙方互利共贏,虧的只是國家。或者,有些人看到地主家田租比國家的稅賦低,那得了,幹脆賣地給地主家,自己租地種得了。

這些個情況,胤禛到江夏鎮那會兒,和張五哥的爹都聊起過,作爲目睹劉老太爺到劉八女幾十年變遷的當事人,眼瞅著全鎮土地都集中到了劉家,整個江夏鎮也成了劉八女的私人莊園。

也就是說,偌大一個江夏鎮,單就土地這塊,官府已經收不上來任何稅收了。因爲已經沒了自耕農,而劉八女又有免稅的特權,還收個錘子的稅!

這也是康熙最頭疼的社會問題,土地兼並,能收上的稅越來越少。

曆朝曆代,什麽國家亡了、政府崩了,說到根上,基本就是國家財政沒錢了。沒錢,就沒人跟你混,沒法給士兵發饷銀,國防安全就要出問題;沒法給公務員發工資,政府運轉、社會治安就得惡化。最後,只能掙紮著等待整個政權崩盤。

所以,康熙在追繳戶部欠款的總結大會上,這樣感慨:

“這棵大樹朕是主幹,你們都是枝葉,而國庫呢?不就是這棵大樹的根嘛!”

一般來說,國家建立之初,都會進行一場“平均土地”的運動,大家都有地種有田耕,朝廷在稅收方面壓力比較小。

比如明朝剛建立那會兒,經曆元末戰亂,人口大量減少,朝廷能用來分配的土地很多。所以朱元璋才得意洋洋地說:“吾養兵百萬,不費百姓一粒米”,他的底氣就是衛所制度,大頭兵們都分到了土地,不打仗的年份可以自給自足,甚至還有剩余,可不就不需要國庫另外掏銀子了嘛。

但是隨著社會運轉,人口增加、洪澇旱災、土地兼並等情況,隨之也會越來越嚴重,催生出一個個劉八女和江夏鎮,直至帝國財政崩潰,改朝換代重新洗牌,以千千萬萬人的慘死,換來新一輪的財富再分配。

政治上,江夏鎮有康熙那塊“禮儀德化”牌匾,無人敢惹;

經濟上,一邊是整個鎮區的土地收益,還享受免稅特權;另一邊是揚州的鹽業商圈,每過一道手都是肥油;

官面上,任伯安依附于八爺黨,構建成了一頂安穩的保護傘,幾乎無法通過正規渠道去打破;

情報上......這個咱們以後再講。

于是乎,就連胤禛、胤祥這樣的猛人,在江夏鎮這塊私家地盤上,也都陷入了投鼠忌器的困境,只能暫時咽下這口“下馬之辱”的鳥氣。君子報仇,十年不晚嘛!