秦始皇統一天下後,命蒙恬率30萬大軍北擊匈奴,收複河南之地(今內蒙古鄂爾多斯一帶)。

經過一番血戰,匈奴潰敗北遁。此時,蒙恬接到一個新任務,修築長城。

秦始皇決定動用大量民工,由蒙恬率領,在秦、趙、燕三國長城的基礎上,修建一道西起臨洮(今甘肅岷縣),東至遼東(今遼甯遼陽)的萬裏長城。

數年後,當匈奴人再度南下時,只見一道連綿不絕的軍事工程橫跨于山川之間,巍峨的城牆與英勇的守軍,帶給他們前所未有的震懾。漢代賈誼在《過秦論》中說,“乃使蒙恬北築長城而守藩籬,卻匈奴七百余裏;胡人不敢南下而牧馬,士不敢彎弓而報怨”。

此後,曆朝曆代多次修建長城,據國家文物局統計,兩千多年間,各地長城修建的總長度約2萬公裏。那麽,古代王朝爲什麽如此熱衷于修長城?

秦滅六國後,修萬裏長城。圖源:影視劇照

01學界一般認爲,長城的修建肇始于春秋戰國時期。

春秋時期,列國紛爭,交相爭霸,爲了增強軍事實力、抵禦鄰國進攻,一些諸侯國廣築邊牆,修建起連續的軍事堡壘。這便是長城的雛形。

比如齊長城,其修建的年代多在公元前六七世紀。齊人利用今山東省中南部山區的地形,因地制宜,修造土石牆,拒敵于國門之外,至今仍有遺址留存。

又如楚方城,是楚國瀕臨漢水壘砌的長城。《左傳》記載,公元前656年,齊楚兩國交戰。齊軍進至召陵(在今河南省中南部),楚國大將屈完對齊國國君說:“您如果真要來攻打,楚國有方城作爲城防,漢水作爲城河,足以抵抗。”

齊軍來到楚方城下,見楚國的防禦工程果然堅固,屈完沒有吹牛皮,于是放棄強攻,收兵而去。史書記載,楚方城爲楚國阻擋了多次進攻,其他諸侯從北面攻打楚國,經常打到漢水邊的方城就攻不下了。

春秋戰國時期,春秋五霸、戰國七雄以及其余諸侯相繼修築了長城。

春秋時的長城,是列國爲了爭霸戰爭而建造,這些戰爭很多無非就是原本周朝統治下的諸侯國打內戰。戰國時期,秦、趙、燕三國在其北部修建的長城,則是爲了抵禦北方遊牧民族的入侵,這也是後世修建長城的主要原因。

齊長城遺址。圖源:圖蟲創意

02秦國自商鞅變法後,推行富國強兵的改革,國力日漸強盛。但是,秦國的對手不僅有山東(崤山、函谷關以東)六國,還有常常襲擾其邊境的北方遊牧民族,如義渠、樓煩、林胡。

義渠爲羌戎民族的一支,原居甯夏固原草原和六盤山、隴山一帶,與秦國接壤,雙方經常爆發沖突,互相爭奪領土。

秦昭襄王在位時,公元前272年,秦王的母親宣太後用計誘騙義渠君至甘泉(今陝西淳化縣),殺之,隨後發兵攻滅義渠。一說,宣太後滅義渠用的是美人計,她年輕守寡,于是盛情邀請義渠王居于甘泉宮,並與他約會,麻痹義渠王的心智,等義渠王放松警惕時才派人殺了他。

秦昭襄王滅義渠後,在其故地置北地郡(今甘肅慶陽市),隨後在隴西、北地、上郡等地的北部修築長城,派軍駐守,此即戰國秦長城。據說,秦國的長城所用土石皆爲紫色,遂有“紫塞”之稱(崔豹《古今注》:“秦築長城,土色皆紫,漢塞亦然,故稱紫塞焉。”),後世多用“紫塞”來指代北方邊境。

燕國是戰國七雄中實力較弱的一國,《戰國策》說:“凡天下之戰國七,而燕處弱焉。”燕國之南面臨齊、趙兩大強國的威脅,北邊還有強大的遊牧民族東胡盤踞,于是,燕國不得不與東胡媾和,甚至派遣人質。

爲燕國修築長城的,正是一個曾在東胡爲質的將領,他叫做秦開。

公元前311年,燕昭王即位,采納郭隗的建議,建黃金台招賢納士,從此發奮圖強,使燕國一度戰勝齊國,威風了一把。燕昭王時,秦開從東胡逃歸燕國,乘著國家崛起的春風,爲燕國建功立業。

秦開作爲優秀的“東胡留學生”,深知東胡的作戰習性,于是率領燕軍大破東胡,迫使東胡北退千余裏。爲了防止東胡再次南侵,秦開主持修築燕長城,西起今河北張家口,東至今朝鮮清川江北岸,長約兩千裏。

戰國時期,修建長城的還有趙國。

趙武靈王在位時(公元前325年-公元前298年),實行“胡服騎射”,也就是跟著胡人學穿搭,換成衣短袖窄的服裝,仿照北方遊牧部族在馬上射箭。經過改革,趙國軍隊的戰鬥力蹭蹭往上漲,還把自己的胡人師傅打趴下了。

趙武靈王時,發兵至林胡地,林胡王獻馬降服,趙國拓地至雲中(今內蒙古托克托縣)、九原(今內蒙古和林格爾縣),又自代郡(今河北蔚縣)出兵,至西河(今山西、內蒙古間的黃河),大破樓煩,俘虜其部衆。

趙國騎兵雖然這麽能打,但不可能連年征戰,追著胡人跑,所以,他們也以長城作爲防禦手段。《史記》記載,趙國的長城“自代並陰山下,至高阙爲塞”,即從代郡北部沿著今內蒙古大青山、烏拉山而至今內蒙古狼山中部的石蘭計山口,長約650千米。

戰國時期列國長城分布圖。圖源:最愛曆史

林胡、樓煩相繼敗于趙國後,更強悍的匈奴崛起于草原,來到趙長城下。據《史記》記載,匈奴以遊牧、射獵爲生,逐水草而居,部落散布著大量馬、牛、羊、駝,男子從小學習騎射,到成年“盡爲甲騎”,此外,匈奴還建立了一套政權機構,以單于爲首領,下置左、右賢王等,全民皆兵,控弦數十萬,俨然一個龐大的戰爭機器。

戰國末年,趙國名將李牧憑借趙長城與匈奴展開了對決。

李牧長期鎮守趙國雁門一帶(在今山西朔州),十余年間,屢破東胡,降服林胡,使匈奴不敢犯邊。

在邊境,李牧命將士們看守趙長城上的烽火台,每次偵察到匈奴進犯,就傳警報,讓趙軍躲入營壘中固守。這樣過了好幾年,匈奴都以爲李牧膽小如鼠,可又占不到便宜,他們每次來沒能搶物資,也無法跟趙軍交戰,心態都快崩了。

李牧利用匈奴疲于奔命的時間,在趙長城後訓練軍隊,精選戰車1300乘,精騎萬余匹,骁勇步兵5萬人,弓驽兵10萬人,命不同兵種訓練戰術,協同作戰。

等到時機成熟,李牧派出邊境軍民引誘匈奴來攻。匈奴單于忍了這麽多年,終于有機會與趙軍一戰,于是輕敵冒進,深入趙境。李牧見匈奴上鈎,率領自己訓練多年的“特種部隊”出戰,經過激烈的戰鬥,大破匈奴,“其後十余歲,匈奴不敢近趙邊城”。

李牧鎮守趙長城多年,沒被匈奴人打敗,後來卻敗給了趙國奸臣的流言蜚語,遭到罷黜。

趙國罷免李牧,自毀長城,軍中無良將可用。不久後,秦將王翦率領大軍破趙,攻入趙都邯鄲。

此後,隨著秦一統天下,一道萬裏長城屹立于北方邊境。

李牧畫像。圖源:網絡

03秦朝統一後,名將蒙恬主持修建的長城,正是建立在戰國時期秦、趙、燕三國長城的基礎上。

蒙恬命人用土石夾築,或用土夯築,將三國長城聯結成一條隔斷南北、橫亘東西的“巨龍”,並且充分利用山川地形,將長城建于險要之地,使匈奴騎兵難以越過,同時在工程選址方面,盡量選在河流北岸,以隔絕匈奴人的水源,此外,還有高大的烽火台分布在視野開闊的山上,時刻探查匈奴的行蹤。

然而,長城終究只是一道軍事防禦工程,需要訓練有素的軍隊配合,才能充分發揮其作用。所以,蒙恬鎮守長城時,匈奴“不敢南面而望十余年”,可當秦朝滅亡、中原動蕩時,北境守備松懈,匈奴人便沖破了長城的防線。這不是長城的鍋,而是人爲的禍。

秦朝以後,盡管曆代王朝皆批判秦始皇爲修長城勞師動衆,但都逃不過“真香”定律,紛紛仿照秦朝修築長城,防備來自北方的對手。

秦長城示意圖。圖源:最愛曆史

漢朝(公元前202年-220年)沿著絲綢之路修建河西長城,烽燧綿延,亭障相連,還有無數來此屯墾的軍民,確保邊防的後勤供給。根據居延漢簡和敦煌漢簡等出土史料,可以看到漢朝在邊塞建立的一整套防禦體系,以及古老邊民的生活日常。

北魏(386年—534年)的統治者是曾以遊牧爲生的鮮卑人,但他們入主中原後,也修起長城,防禦遊牧民族柔然南下,並沿著陰山南麓建立了沃野、懷朔、武川、撫冥、柔玄、懷荒六個軍鎮。日後北齊、北周的建立者,正是出自這些民風彪悍的軍鎮。

隋朝(581年—618年)建立後,北方的突厥、東北的高句麗等都是實力強勁的邊患。隋文帝、隋炀帝父子倆都曾修築長城,主要是對北朝長城進行連接和加固,其中,隋文帝修了五次,隋炀帝修築三次。

北宋(960年—1127年)失去了燕雲十六州的屏障,但仍在宋遼邊境修築了一道“水長城”,以遏制契丹人建立的遼政權。這道水長城以水爲屏障,沿途彙集河流19條、湖泊30個,置堡壘26座、戰船百艘,全線長約500千米,西起保州(今河北保定市),東達泥沽海口(今天津市塘沽口)。

女真人建立的金(1115年-1234年)用迅猛的鐵蹄踏破了東京夢華,但擅長騎射的他們並沒有忽視對邊境的防禦,金人在農牧交界帶的北方修築了一道界壕,防禦草原上的遊牧民族。金界壕綿亘千裏,有壕堡作爲防守士兵屯駐之地。

兩千年來,長城以北,匈奴、鮮卑、柔然、突厥、契丹、女真、蒙古等少數民族,你方唱罷我登場;長城以南,秦、漢、隋、唐、宋、明等,曆代中原王朝興亡盛衰。

內蒙古克什克騰金界壕遺址。圖源:圖蟲創意

說起曆代統治者修建長城的原因,可以用北魏大臣高闾的一番話作爲總結。

當時,北魏拓跋氏統一北方,學習漢文化,實行漢制,新興的遊牧民族柔然卻不斷從老家南下侵擾,北魏統治者頭疼不已,命大臣獻策該如何馭邊。

中書監高闾上書建議,可依秦漢故事,在六鎮之北修築長城,並在要害之地開有城門,門旁修造小城,由精兵把守,這樣,胡虜既無法攻城,在野外掠奪也一無所獲,等到糧草全部用盡後他們自然會撤退,最終必定受到教訓,臣計算六鎮東西距離不過千裏,用十萬人建城,很快就能竣工,“雖有暫勞,可以永逸”。

接著,高闾指出,“長城有五利”,分別是:“罷遊防之苦,一也;北部放牧無抄掠之患,二也;登城觀敵,以逸待勞,三也;息無時之備,四也;歲常遊運,永得不匮,五也。”

高闾說,長城有這五個好處:第一,長城作爲固定的駐防地,可以讓士兵免去在大草原上巡遊偵察的艱辛;第二,修建長城後,遊牧民族難以輕易地抄掠民衆;第三,將士在城上登高觀察敵人動向,作戰時以逸待勞;第四,減少邊境防衛的失誤,不用無時無刻地防備;第五,長城可以用于巡邏、運輸,使邊防軍的資源永不匮乏。

曆代修築長城,大抵是出于以上原因。

北魏六鎮與長城。圖源:最愛曆史

04但是,僅僅有長城還不足以一勞永逸,還需要與之配套的軍事防禦體系。

漢朝的邊境有倉、庫、閣等機構,爲長城提供後勤保障;北魏的六鎮爲長城防線提供了足夠的兵源;到了明代,則在長城的基礎上,建立“邊有牆,牆有關,關內有堡,堡內有兵”的防禦體系。

明朝,是古代王朝修建長城的最後一個高峰。

《明史》記載:“元人北歸,屢謀興複……正統(明英宗年號)以後,敵患日多,故終明之世,邊防甚重。”

明朝推翻元朝的殘暴統治後,蒙古人逃回大漠,不時南下侵掠,使明朝自建立以來就處于遊牧民族的襲擾之下,到了明中後期,瓦剌、鞑靼、女真等來自北方的邊患,成爲長城的防禦對象。

從明朝開國之際,徐達修建的居庸關、山海關,馮勝修建的嘉峪關,到永樂年間,邊境大量修建烽火台,“長安嶺迤西,至洗馬林,皆築石垣,深塹壕”,再到隆慶、萬曆年間,譚綸、戚繼光、王崇古、方逢時主持薊州、宣府、大同、山西邊務,加固增設城防……有明一代,幾乎每個皇帝在位時都不同程度地修過長城。

無論是修築規模、戍邊守備,還是現存數量,明長城都堪稱空前絕後,總長度爲8851.8千米(2009年國家文物局與國家測繪局公布數據),其主體東起鴨綠江畔的虎山長城,西至甘肅嘉峪關。

明代,沿著這條波瀾壯闊的路線,軍鎮、衛所、堡壘林立,形成了“九邊重鎮”,頂峰時期戍守將士多達百萬之衆。九邊重鎮,自東向西分別爲:遼東鎮、薊州鎮、宣府鎮、大同鎮、太原鎮(山西鎮)、榆林鎮(延綏鎮)、甯夏鎮、固原鎮、甘肅鎮。

有學者統計,有明一代,北部邊境發生的戰事多達1400多次,其中,依靠長城擊退對方的次數占此類戰事的50%。

明九邊重鎮示意圖。圖源:最愛曆史

05關于長城的優勢,嘉靖年間兵部尚書翁萬達有一段精辟的論述:

《易》曰:“王公設險以守其國。”設之雲者,築垣乘障、資人力之謂也。山川之險,險與彼共。垣塹之險,險爲我專。百人之堡,非千人不能攻,以有垣塹可憑也。

翁萬達以此上書,提議增修長城。他認爲,長城是一道明軍所專有的有力屏障,可使戍邊將士以一敵十,以寡敵衆,用少量兵力阻遏多數騎兵的進攻,使以步兵爲主的明軍占據易守難攻的地利。

如果沒有長城,明朝幾十萬,甚至上百萬的守軍只能分散而守,無險可依,難以扛住北方遊牧騎兵的沖擊。即便是對付平時小規模的侵掠,若無長城,遊牧民族分散行動,“卷甲長驅,疾若飄風”,南下搶掠一番就跑,明朝守軍也難以及時趕到,只能眼睜睜看著這些胡騎跟街溜子一樣來去自如。

正如翁萬達所說,在明代,雄偉堅固的長城多次成功地捍衛疆土。

有時候,長城的守軍成功擊退胡虜的進攻。

嘉靖三十三年(1554年),蒙古人打來孫所部的十萬余騎兵,南犯薊鎮。總督楊博親自登上古北口長城,日夜身不解甲,率領部下固守長城,一旦敵騎靠近,則火器齊發。結果,對方的十萬大軍連攻四日都沒能突破長城,楊博又組織幾支小分隊,半夜火燒敵營,胡騎不得不退去。次年,蒙古人再度來犯,再次被長城守軍擊退。

有時候,長城的威懾足以使敵“不敢輕易近牆”。

隆慶元年(1567年),名將戚繼光任薊鎮總兵,隨後主持加固山海關至居庸關段長城,在沿線興建一種新的空心敵台,也稱敵樓,既可以有效地保護士兵,起到堡壘和瞭望台的作用,在平時也可以儲存軍械或供士兵居住。戚繼光守薊鎮、修長城期間,“邊備修饬,薊門晏然。繼之者,踵其成法,數十年安定”。

河北承德金山嶺長城。圖源:圖蟲創意

崇祯十七年(1644年),大順軍攻入北京,明朝滅亡。明朝遼東總兵吳三桂在大順軍和清軍之間舉棋不定,最終決定獻出山海關,歸降滿清。山海關被稱爲“天下第一關”,屬于明長城薊州鎮的東起點。

吳三桂降清後,清軍輕易地奪關南下,突破長城防禦,滅大順、南明,一統江山。山海關之戰,再度證明了長城的關鍵作用。

06綜上,基本上可以總結出曆朝曆代修建長城的兩個方面原因。

從實用功能和外部因素來看,中原政權修建長城,主要是爲了阻擋遊牧民族南下侵襲,起到守土安邦的作用。從戰國至明朝,修長城的動因基本都是如此。

從地理環境和氣候原因出發,農耕民族與遊牧民族之間在自然資源、生存環境、生活方式的差異,是長城存在的客觀因素。

有學者認爲,長城一線與現在的400毫米等降水量線基本吻合。中國北方,有一條重要的地理分界線。其大致上從東北向西南方向延伸,經過大興安嶺、陰山、賀蘭山等山脈,將這條線的兩邊劃分爲半濕潤區與半幹旱區,一邊受季風影響,適宜種田,一邊受大山阻隔,適宜放牧。

古人早已發現這條若隱若現的分界線。

漢代班固在《漢書》中說,此“天地所以絕內外也”。宋金時期,全真教道士丘處機通過張家口西的長城險隘,登上野狐嶺,“登高南望,俯視太行諸山,晴岚可愛。北顧但寒沙衰草,中原之風自此隔絕矣”。

在古代,這條分界線南邊的農耕民族男耕女織,春種秋收,生活安定,日出而作,日落而息;北邊的遊牧民族逐水草而居,狩獵放牧,不時南下騷擾,尤其是到了寒冷幹燥的時節,牛羊難以繁衍,遊牧民族便會從非季風區闖入季風區,大肆擄掠。以農立國的中原王朝,除了極其強盛的時期外,往往難以耗費大量國力去控制北方遼闊的草原與荒漠。

在中國曆史的部分時期,氣候發生惡化,也影響長城一帶的政治局勢。近幾千年來,中國出現過四次寒冷期,每次氣候變化,都將使農牧區的分界線發生遷移,北方遊牧民族的生活環境進一步惡化,于是大規模南下,侵掠邊境,甚至入主中原,公元4世紀左右的“五胡亂華”、11-13世紀契丹、女真和蒙古的相繼崛起、17世紀清兵入關,基本上與氣候變化同步。

然而,爲了阻擋遊牧民族侵襲而修築的長城,並不代表中原王朝的封閉、保守和退縮。

西方探險家斯坦因在遊覽漢長城遺址時,如此評價道:“關于長城方面,就已經說過的而言,已十分足以表示中國最初進入中亞,急遽創造同繼續保護這條通道,需要何等大的力量同有系統的組織。但是一看這種前進政策功德圓滿所經過的那一段可怕的地面,不禁令我們感到中國人勢在必行的展延長城以及後來漢朝的猛進政策,在人力方面所受的痛苦和犧牲,一定是很偉大的了。”

漢朝鑿空西域,開辟絲綢之路,爲了張國臂掖、向外推進,在建城之外,還實行屯田政策與徙民實邊。如漢武帝元狩四年(公元前119年),“關東貧民徙隴西、北地、西河、上郡、會稽,凡七十二萬五千口”;元鼎六年(公元前111年),“初置張掖、酒泉郡,而上郡、朔方、西河、河西開田官,斥塞卒六十萬人戍田之”。

這些來自中原地區的移民,將內地的鐵犁、牛耕、貨幣等先進技術帶到邊疆,促使邊地經濟發展。

漢代烽燧遺迹。圖源:攝圖網

漢武帝“以屯田定西域”的成功經驗被後世吸收,修築長城的曆代王朝皆重視長城一線的屯墾,遷徙移民開發荒野邊塞。到明代,《明史·方逢時傳》記載,長城“九邊生齒日繁,守備日固,田野日辟,商賈日通,邊民始知有生之樂”。

遊牧民族往往是爲了掠奪資源而南下侵掠,假如能以和平方式換取需要的生産資料,遊牧民族也會選擇放下屠刀,而長城各關口爲他們提供了通貢互市的機會。如隆慶五年(1571年),明朝與蒙古俺答汗達成和議後,漢蒙雙方開放官方的貢市、關市、馬市,與此同時,民間的月市、小市也十分活躍,長城沿線出現“六十年來,塞上物阜民安,商賈輻辏,無異于中原”的局面。

滿清入關後,抛棄了傳統的長城觀念,認爲“固國不以山川之險”。清朝統治者把懷柔各民族作爲穩定邊境的首要政策,因此不再新建長城,只是對明長城加以修繕,一些年久失修的長城則逐漸殘破。

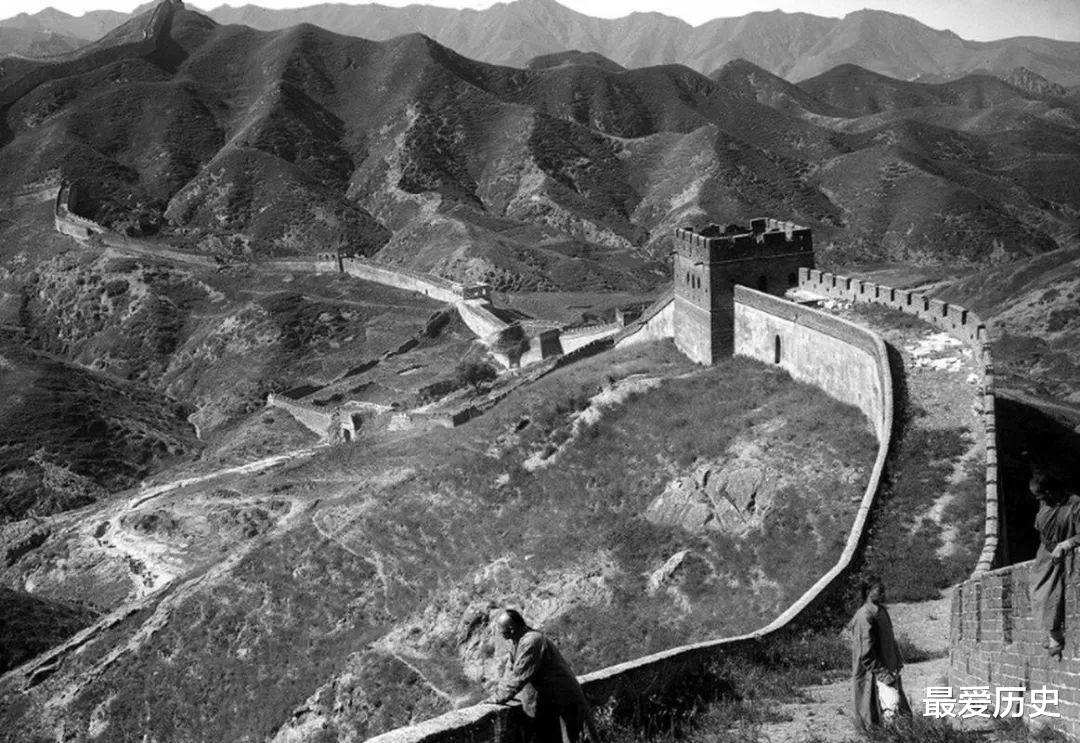

1907年,北京長城。圖源:網絡

在這條宛如天塹的分界線上,農耕文明與遊牧文明經曆無數次的沖突,最終走向交流與融合。時至今日,曾經舉國之力修築的金城湯池,變成了承載民族記憶的曆史名勝。

參考文獻:

[漢]司馬遷:《史記》,中華書局,1982年

[漢]班固:《漢書》,中華書局,2007年

[宋]司馬光:《資治通鑒》,中華書局,2011年

[清]張廷玉:《明史》,中華書局,1974年

[清]顧祖禹:《讀史方輿紀要》,中華書局,2005年

(英)奧裏爾·斯坦因:《西域之路:斯坦因西域考古記》,商務印書館,2022年

景愛:《中國長城史》,上海人民出版社,2006年

羅哲文:《長城史話》,北京出版社,2018年

徐永清:《長城簡史》,商務印書館,2021年