作爲一個國際大都市,香港使用中文和英文作爲官方語言,在社會各個領域被廣泛采用。政府報告、法律文件、街道標牌、公交車電子顯示屏,以及日常信件地址、水電煤氣賬單等幾乎都是中英文雙語顯示。根據香港政府的統計數據,大約九成的香港居民以粵語中文爲首選語言。

然而,在1974年中文成爲法定語言之前,政府文件只能以英文書寫,所有法律文件必須使用英文才能生效。中文地位的提升經曆了一個曲折而漫長的曆程。

一:1960年代,英文至上的香港

在1960年代,英國殖民統治下的香港社會普遍存在“英文至上,中文次之”的情況。例如,政府的報告和通知通常只有英文版本,缺乏中文版本。而當時香港的人口主要是華人,但大多數普通民衆並不流利地掌握英文。雖然殖民地政府各種與華人有關的通告、告示多數都會翻譯成爲中文,但一切法律文件只有以英文書寫才具有法律效力,政府文書只能使用英文。

市民若要投訴或向政府部門提出意見,只能寫信到香港最大英文報章《南華早報》,否則難獲官員注意,這就造成港英政府與市民的溝通隔閡。

此外,當時接到政府通知,如繳稅或交通違規罰單時,通知都是用英文撰寫的。另外,像街頭小販因妨礙道路暢通而受到執法時,整個傳訊和審判過程也都使用英文進行。如果需要書面辯護,就必須支付翻譯費用。到郵局寄包裹往內地要以英文填寫表格。到市政局預約足球場,英文申請會獲優先處理。

(1970年學生在天星碼頭爭取中文爲法定語文)

在教育方面,1950-60年代,香港的中學分爲英文中學和中文中學。英文中學可直接讀至預科,然後只能考取當時唯一的大學——香港大學。這意味著中文中學畢業生沒有機會進入以全英文授課的香港大學。要從事醫生、律師或進入政府工作,首要條件就是精通英文。

如果不會英文,在當時的香港社會等于是完全失去了階級上升的可能性,出生于1951年的林煥光曾參與中文運動。他回憶稱,小時候家中經濟條件不好,養父母都不懂英文:“當時街市的小販、去公廁洗衣服,全都是說廣東話的人,很少看到外國人,在我們的階層,他們是不存在的。”

1963年,香港中文大學應運而生,成爲當時唯一一所以中文授課的大學。這一事件打破了英國殖民地只允許一所高等學府存在的傳統,爲後來持續而廣泛的“香港中文運動”奠定了基礎,也爲中文法定地位的確立埋下了伏筆。

(1963年成立的香港中文大學,是香港首間獲政府承認以中文授課的高等學府。中大創校校長李卓敏曾謂:“中文是我們的母語,中國人之視中國語文猶如子女之視母,爭取中文爲法定語文,在任何中國人說來,爲天經地義的事。”)

1964年,香港革新會首先建議將中文設爲法定語言,其市政局議員貝納祺爲此提出動議。1967年9月尾,新界鄉議局也向政府提出相似的建議。此兩件事件被視爲中文運動的先聲。

二:香港中文運動始末

1968年1月20日至21日,香港中文大學崇基學院舉辦了一場具有曆史意義的研討會,來自多所院校的近百名代表參與其中。會後發布了聯合公報,呼籲香港政府將中文設爲官方語言。這一舉動被視爲第一次中文運動的正式開端。

這次研討會不僅在參與者之間取得了廣泛共識,還爲大專學界和政府之間建立了更爲直接和有效的溝通渠道。更重要的是,這次會議得到了中文報紙的廣泛報道,給當時的港英政府施加了巨大的輿論壓力。

1970年,適逢英國政府換屆,中文運動進入白熱化階段。當年中文運動推手、身兼市政局議員及中文大學崇基書院校董的黃夢花醫生,在本港發起簽名運動,並把香港收集到的33萬個簽名,帶到聯合國及英國唐甯街遊說,要求把中文列爲法定語言,借此向港英政府施壓。

9月20日,香港專上學生聯會正式宣布成立了“爭取中文成爲法定語文行動委員會”,並與“香港各界促進中文成爲法定語文工作委員會”以及“爭取中文成爲法定語文運動聯會”聯合成立了一體化的行動陣線。這一舉動點燃了社會各界人士反抗殖民統治、表達愛國情懷的熱情。

(第一次中文運動期間宣傳漫畫)

在面對強大的社會壓力和廣泛的民意支持下,港英政府最終做出了妥協。1970年9月,政府宣布成立了“公事上使用中文問題研究委員會”。

(來源:1970年9月19日《香港工商晚報》 香港公共圖書館)

1974年1月,政府正式修改了《法定語文條例》,使中文正式成爲法定語文。值得留意是,當時條例第4條仍列明:“所有法例均只能用英文制定。”可見英文地位仍優于中文。

(來源:1974年1月12日的《香港工商日報》香港公共圖書館)

盡管大學入學資格政策的變化,但由于社會階層的流動一直以英文爲重要標志,因此“重英輕中”的觀念並未得到扭轉,當時,無論是中學升學還是報考公職,只要求英文成績合格,而對中文並沒有硬性要求。

1977年,司徒華擔任中文運動聯合委員會主席,發起第二次中文運動。希望藉運動推行母語教育,于是1978年年底,港英政府同意將高等程度會考的資格改爲中英文必須同時合格。

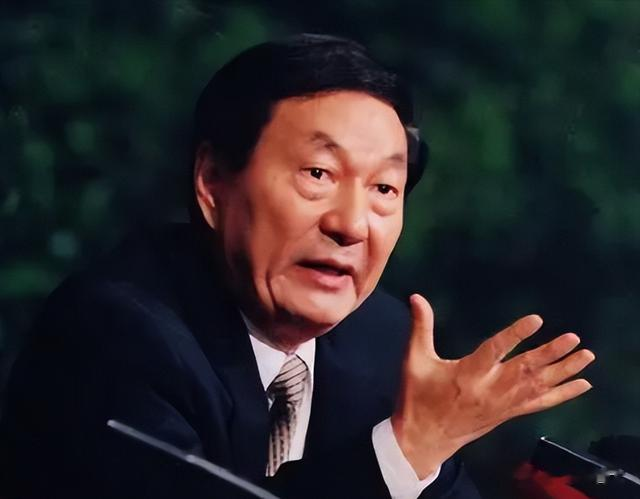

(1978年黃夢花與司徒華發動第二波中文運動,推動母語教育。)

1987年,立法局進一步修定條例,列明“所有條例均需以兩種法定語文制定及頒布”,中文在政府、公營及司法機構的應用才愈見普遍。

1995年12月,高等法院終于第一次以中文進行民事訴訟聆訊,既爲香港法院寫下曆史,也證明了中文地位的提升。香港回歸祖國後,“重英輕中”的局面才開始發生改變。

其實,回歸前的這段時間,隨著香港本土流行文化的興起,中文的實際地位已經在悄然發生著變化。

三:流行文化提升中文地位

1970年代開始興起的香港本土電影、電視劇和粵語歌曲一起,推動了粵語流行文化的蓬勃發展。到了1980年代,香港電影進入了一個“黃金時代”。

1988年,香港商業電台將其第二頻道轉變爲“中文歌曲頻率”,專門播放粵語流行歌曲,並推出每周一天的“百分百創作日”,專門播放原創中文歌曲。這種通過媒介政策來推動中文流行音樂的現象進一步激發了原創音樂的熱潮。

(叱咤903,通稱“商業二台”是香港商業電台旗下的一個二十四小時粵語廣播頻道,該電台甚爲支持香港本地流行音樂。)

在粵語歌曲達到輝煌巅峰時期,唱片公司幾乎每天都要向電台推薦新歌曲,包括譚詠膦、張國榮、梅豔芳、張學友等當時備受矚目的歌手,經常光顧的地方就是電台。盡管後來本土流行文化逐漸式微,但在香港曾經創造的前所未有的繁榮,爲中文地位的提升發揮了不可忽視的作用。

中英雙語的文件中,仍有很多注明,如有異議,以英語爲准。