趣談中國曆史—秦漢大一統【六】秦漢時的文化

人個個有前途

秦漢時期的文化呈現出幾個顯著特點。

首先是統一與多樣化的有機結合。秦朝建立了統一的國家,而漢朝則獨尊儒術,建立了統一的思想文化。同時,秦漢時期也是一個多民族的國家,因此統一與多樣化在文化上相互交融。

其次是中外文化交流空前頻繁。秦漢時期,中國與外部世界之間的文化交流達到了前所未有的高度,尤其是絲綢之路的開通,促進了中西方文化的交流與融合。

第三,中國文化在世界範圍內處于領先地位,屬于發達的第一世界國家。秦漢時期的中國在科學技術、文學藝術、哲學思想等領域都取得了重要成就,在世界上享有崇高的聲譽。

第四,中國文明展現出氣勢恢宏的特點。中國文化以其博大精深而著稱,無論是在廣度還是在深度上都令人印象深刻。例如,中國的長城作爲中國文明的象征,被譽爲"The Great Wall",與其他國家修建的長城相比,更具壯麗氣勢。

在科學技術方面,雖然秦漢時期並沒有現代的科學儀器,但仍然取得了一定的成就。比如,在天文學上,漢武帝時期頒布了太初曆,確定了正月爲歲首,這對于後來的曆法制定産生了重要影響。此外,東漢時期的張衡對月食進行了最早的科學解釋,並發明了地動儀,可以遙測地震方向。

此外,東漢時期的醫學家華佗發明了麻沸散,這是世界上最早的麻醉藥物之一。在開刀手術中,麻沸散的使用顯著降低了死亡率,使中國醫學在這一領域具有一定的優勢。

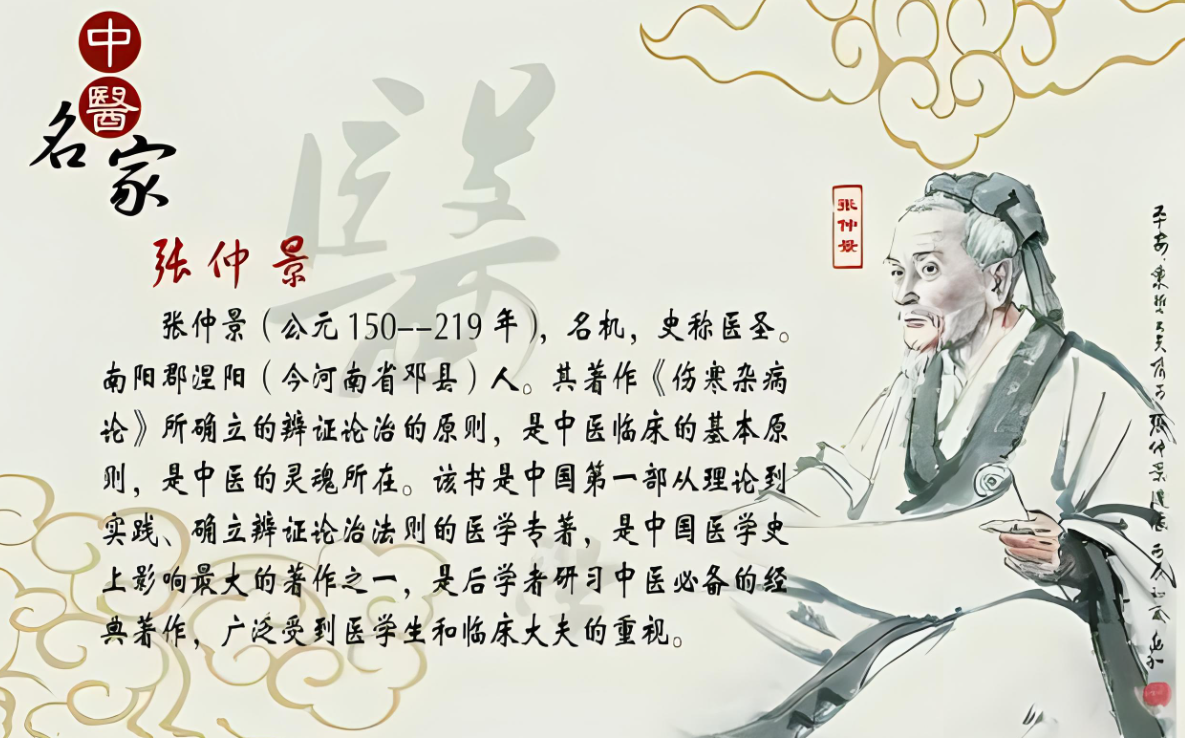

另外一個醫學家張仲景也撰寫了《傷寒雜病論》,但他的名氣似乎不及華佗。許多藥品的商標是華佗牌,而張仲景牌的較少。張仲景似乎更像醫學院的教授,而華佗則更像臨床的主刀,他們的側重點有所不同。

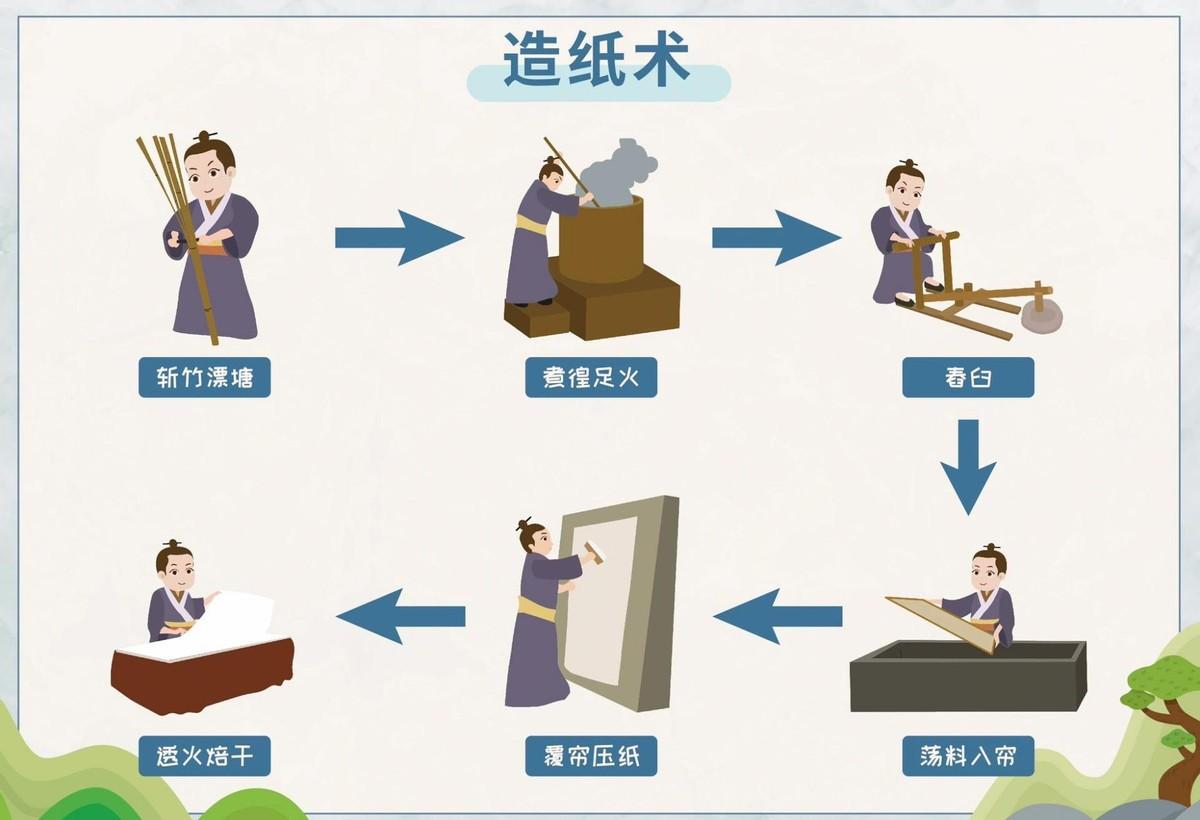

在我國,我們是世界上最早發明紙的國家,早在西漢前期就已經有了紙的發明。在紙發明之前,我們的祖先將文字刻在龜甲和獸骨上,這就是甲骨文。後來他們又將文字寫在竹木簡和帛上。例如,書籍分爲上下冊,這個“冊”字證明了我們的祖先曾經將文字寫在竹木簡上。一本書有多少卷,說明我們的祖先曾經將文字寫在帛上。而現在的書籍裝訂方式始于宋朝,唐朝時的紙質書籍也是一卷一卷的,拉長後有十幾米長,所以讀書時需要一個小案子,類似于一個卷書器,逐段展開來閱讀。孔子讀《易經》用了五十冊的竹簡,讓人造出三次編書的深刻印象。竹簡太重,也不環保,這也是爲什麽中國的森林如此稀少的原因。東方朔這位偉大的文豪給武帝寫了一篇奏章,篇幅宏大達到了170斤的重量,需要兩個人才能搬進宮。雖然我們不知道他寫了多少字,但我們知道這篇文章重達170斤。當時帛書非常珍貴,一般人舍不得用它來寫字,因此西漢發明了紙,雖然效果不是很理想。

到了東漢時期,蔡倫改進了造紙術。蔡倫雖然是個宦官,而宦官一般來說並沒有什麽好名聲,但曆史上只有兩個宦官得到了好評,一個是蔡倫,另一個是鄭和。蔡倫對造紙術的貢獻非常重要,他被封爲龍亭侯,這是侯爵的最低級別。造紙術在4世紀傳入了朝鮮、越南和日本,在8世紀傳入了中亞、阿拉伯、非洲和歐洲。在紙的發明傳入中國之前,印度人將文字寫在樹葉上,因此佛經被稱爲“貝葉經”,擁有這樣的經書非常珍貴。唐三藏從印度帶回來的經書就是這種類型,當地的氣候濕熱,書籍很快腐爛,不利于保存。因此,印度人對自己300年前的曆史不太了解,並不是因爲他們不重視曆史的寫作,而是因爲他們沒有留下史料,曆史最終形成了傳說。而當時的歐洲人將文字寫在羊皮紙上,其實就是用羊皮制成的紙,所以寫一本書就需要全國吃掉十年的羊,因此全國幾乎沒有羊了。因此,中國造紙術的傳播對世界文化發展做出了相當大的貢獻。

此“儒”非彼“儒”

西漢時期的董仲舒和王充代表了兩種截然不同的哲學觀點。

董仲舒主張天人合一,認爲天與人的關系密不可分,主張以儒家思想來統治天下。儒學的核心是天人感應和君權神授。在儒墨道法四家中,起初法家得到了重視,但卻導致了秦朝的迅速衰亡,“仁義不施而攻守之勢異也”。很明顯,完全依靠法家思想也不可行;墨家的選舉天子制度也沒有得到任何王朝的贊成。于是,儒家和道家成爲了唯一的選擇。因此,漢初的70余年間實行了黃老之術,推崇道家思想,主張清淨無爲,順其自然的發展。結果國家強大起來,經濟得以恢複,老百姓安居樂業,諸侯勢力壯大,匈奴構成威脅。朝廷不進行幹預,地方豪強則操控一切。從這一點來看,道家的思想也不可行。

于是,只剩下儒家可以作爲選擇。儒家可以通過煽動百姓、施行仁政、重視民衆而達到治國安邦的目的。然而,儒家過于強調百姓,忽視了君主的重要性,因此董仲舒應運而生。他改造了儒家思想,提出了天人感應的理論。實際上,“子不語怪力亂神”,孔子並不談論神靈之事。如果問孔子有關人死後的事情,他會很不高興。孔子認爲:“未知生,焉知死”,儒家思想只注重如何做一個君子、聖人,如何過好人生,對于死後的事情我們不去討論。實際上,這也代表了孔子實事求是的態度:“知之爲知之,不知爲不知”。我們確實不知道死後的事情,對于神靈僅需“敬而遠之”,要心存敬畏之心,進行祭祀,但保持一定的距離,不要總是挂在嘴邊或心中。

董仲舒並不坦誠,將孔子的意思改變爲天人感應:“道之大原出于天,天不變,道亦不變”。皇帝是天道的代表,任何人都必須服從,皇帝一聽到這個思想覺得太好了,就采用了。但法家的思想並不是這樣,法家說的是:“老師現在告訴你們,你們每個人都要認真聽課,誰不聽誰滾,因爲我是老師。”而儒家則說:“老師告訴你們,一定要聽,因爲我爲你們好。”一個是法家思想:我是老師,所以你得聽我的,不聽就滾;另一個是儒家思想:你要聽我的,因爲我講的是高考特有用的內容,你聽了就能考上一流大學。

對于百姓也是如此。法家思想要求尊重天子,聽從皇帝的話,不聽的話剁了你的腳。但人跑到越南去了,你如何剁腳呢?儒家則說,你要尊重天子,因爲他代表天道,任何不聽從他的命令的人都將受到天譴,就會被雷劈,即使跑到南極也會被劈。因此,你必須服從天子。如果皇帝行事不端,蒼天就會發出警示:幹旱、山崩、地震等。一旦蒼天發出警示,皇帝就會意識到自己的錯誤,于是進行齋戒、沐浴,發布罪己诏文,自我譴責。老百姓覺得這個皇帝不怎麽樣,就會祈求上天,告訴天神,你兒子太壞了,請你盡早收走他。50年後,皇帝駕崩,當然如果你能熬過50年,你的祈禱就算應驗了。

因此,“罷黜百家,獨尊儒術”的做法與焚書坑儒的做法不相上下。但是此時的儒家與孔子的儒家已經有所不同,實際上變成了外儒內法。漢宣帝曾經非常高興地說:漢家有制度,霸王法與儒家思想混雜在一起。霸道代表法家,王道代表儒家,這已經不是孔子所倡導的思想了。然而,朝廷並不在乎,只強調爲了鞏固統治、服務于政權。

厚葬,盜墓賊的最愛

與董仲舒的思想相比,王充有著不同的觀點,他的思想體現在《論衡》一書中。他認爲一切事物都由元氣構成,元氣即物質,因此可以說他的思想是唯物主義的。他反對天人感應、反對有鬼論以及反對厚葬。他認爲“天行有常,不爲堯存,不爲桀亡”,即天的運行有其自身的規律,與堯、桀等人的存在與否無關。天按照自然規律運行,冬天就是冬天,夏天就是夏天,並不會因爲某人的善行或惡行而改變,這與堯賢在位時並非天天風調雨順,桀在位時並非天天地震的觀點相悖。王充從反對有鬼論和厚葬的角度出發,強調了天然規律的存在。

與此不同的是,中國的古墓大部分都是十墓九空。這是因爲在中國盜墓活動非常猖獗,可以說是一個曆史悠久的行業。這一現象的原因主要是與中國人視死如生的傳統觀念有關,他們將死者待遇得如同活人一般,將微波爐、熱水器等物品放入墓穴。因此,墓穴中的財寶往往成爲盜墓者的目標。即使是埃及的法老王建造的金字塔也不例外,也會有人進行盜掘,說不定能夠找到幾百個微波爐。

相比之下,歐洲人的墓地很少有人去盜掘。歐洲中世紀的國王一般被葬在教堂裏,僅有一具石棺、一套衣服和一把寶劍,盜墓者無從下手。而如今更簡單了,當打開墓葬後,裏面的東西通常只有一本《聖經》——這是家家都有的——還有一套西裝,你敢穿嗎?你又不知道他是怎麽死的。因此,在那邊很少有人進行盜墓。

相比起歐洲,中國的盜墓現象更爲突出。前些年,在北京的老山漢墓的發掘中,中央電視台進行了直播。這被視爲一次重大的考古發現,人們以爲可能會有金縷玉衣、黃腸等發現。然而最終卻落空了,甚至還未進入墓室就看到了王後的屍體,她成爲了化石,證明墓室早已被盜掘,而且盜墓的行爲並不是近年來才出現的,簡直是剛埋葬就遭到了洗劫。這裏提到的盜墓工具稱爲洛陽鏟,因爲洛陽周圍有許多古墓。所以,厚葬並不會有實質性的作用。盛大的葬禮實際上更多是爲了活人看的,以展示子孝之心,顯示對父親的孝順。活著的時候你對他好點兒不行嗎?有些地方存在著一種風俗,當老太太去世後,所有的女兒都要爲她制作綢緞被子,結果這些被子整整齊齊地塞進棺材裏,最後老太太由于裝不下而無法入殓。這樣做真的值嗎?那些優質的被子,她活著的時候用過嗎?活著時只能使用破舊的棉被,而去世後再爲她准備一床全新的被子,然後放在地下被水腐蝕、土埋掉。因此,王充當時能夠看清這一切的本質,他的唯物主義思想具有重要意義。

高僧弘法白馬寺

西漢末年,佛教傳入中國。佛教的創始人是喬達摩·悉達多,他是古印度迦毗羅衛國的王子,也是釋迦部落的王子,他選擇放棄王位,成爲了一位偉大的大丈夫。他在29歲時意識到衆生都在苦苦掙紮,于是他舍棄了一切出家修行,經曆了六年的苦行,到了35歲時最終證得了無上菩提。隨後他在人間傳法了45年,直到80歲時圓寂。

佛教于公元前2年傳入中國,但卻沒有迅速擴散開來。直到東漢明帝永平十年,即公元67年,他派遣使者前去尋求佛法。這些使者在抵達今天的克什米爾時,邂逅了兩位高僧:攝摩騰和竺法蘭。于是他們邀請這兩位高僧以白馬馱著《四十二章經》東來,並在洛陽建立了白馬寺,從此佛教開始在中土弘傳。然而,如今在印度,佛教信仰並不流行,7世紀時婆羅門教複興,12世紀時穆斯林入侵。如今,除了印度教徒和穆斯林,印度幾乎沒有剩下多少佛教徒了。

佛教主要分爲南傳佛教、北傳佛教和藏傳佛教三個分支。南傳佛教是指東南亞國家的小乘佛教,而北傳佛教則是指中國、朝鮮、日本、越南等地的佛教。至于藏傳佛教,則主要盛行于西藏、不丹和尼泊爾等地的喇嘛教。到目前爲止,中國實際上已經成爲了世界佛教的中心,因爲這裏有四大菩薩的道場,即五台山、九華山、普陀山和峨眉山。釋迦牟尼佛圓寂後,他的遺體經火化後留下了84000塊舍利。據說至今仍有13塊舍利留在人間。全世界只有兩顆佛牙舍利,其中一顆位于斯裏蘭卡,另一顆位于中國的西山八大處靈光寺。而全世界只有一顆佛指舍利,被安放在陝西的法門寺地宮,直到一千多年後才被發現。無論將佛指舍利帶到哪裏供奉,都會吸引衆多信徒前來敬仰。有人問一位法師,釋迦牟尼已經圓寂了兩千多年,他還具有何等法力,是否能夠將孫悟空壓在五行山下?這位法師只用一指,便讓二十多萬民衆跪在路邊,高舉香燃香供奉佛陀。這正是釋迦牟尼的法力所在。盡管他已經圓寂了兩千多年,但仍然有如此衆多的人崇拜他。請嘗試換一個人試試看,看看是否也能産生如此影響力。因此,對于影響世界的100位名人而言,第一位是穆罕默德,第二位是耶稣基督,第三位是釋迦牟尼,第四位是愛因斯坦。前面幾位都是宗教領袖,他們對世界産生了廣泛的影響。穆罕默德之所以排名第一,是因爲多達55個國家將伊斯蘭教定爲國教。

猛人司馬遷

中國古代的西漢時期,出現了傑出的史學家司馬遷,他創作了《史記》,這是中國古代第一部以紀傳體形式編寫的通史。《史記》記錄了自軒轅黃帝到漢武帝統治時期長達兩三千年的曆史事件。這部作品以人物傳記爲主,文筆優美動人,其中的《刺客列傳》更有著經典武俠小說的風格。除了《史記》,古代還有其他形式的史書,如編年體,按年份編寫;還有紀事本末體,側重于敘述事件的經過。而《史記》則采用了紀傳體的形式。

司馬遷在寫作時非常准確,他並未親身經曆劉邦、項羽等人的活動,因此在一些情節中進行了虛構。然而,這些虛構必須符合人物的身份,不能隨意編造,比如不能說劉邦有超人的力量、項羽害怕老鼠等。必須在符合人物身份的前提下,進行合理的虛構。以秦始皇出巡天下爲例,隨行的隊伍非常壯觀,劉邦、項羽等人都在人群中歡迎著。但他們對待秦始皇隊伍的感受和評價卻不同。項羽作爲楚國名將項燕之孫,文武雙全,非常自信,所以他看完隊伍後會說:“彼可取而代之”,表示對秦始皇不屑一顧,認爲可以推翻他來取而代之。而劉邦作爲普通亭長,居委會治保主任,對此則會感慨:“大丈夫當如是也”,表示對秦始皇的隊伍十分羨慕,希望自己也能有這樣的壯麗場面。這種情節虛構完全符合兩位人物的身份特點。然而,現在的一些曆史劇簡直無法觀看,編造了很多與人物身份不符合的情節。

在東漢時期,班固這位才華橫溢的史學家,也是強人班超的哥哥,創作了第一部紀傳體的斷代史作品《漢書》,該書敘述了自劉邦建立漢朝到王莽篡奪漢朝的西漢時期的曆史。而西漢的《史記》則從軒轅黃帝開始一直寫到漢武帝統治時期,可見司馬遷真正敢于對當權者進行評述。