趣談中國曆史—秦漢大一統【五】打打鬧鬧不消停

真悲催,就是打不過

在兩漢時期,中國邊疆地區湧現了多個民族。北方有匈奴、烏桓和鮮卑,而東北地區則有夫余。今天的朝鮮半島上也有夫余後裔的存在。南方則居住著越族和西南夷,此外還有西域各族。除了中原王朝,這麽多民族都與中原王朝有著交往和聯系。

在中國古代,北方蒙古高原的民族對中原王朝構成了最大的威脅。北方的民族大致可以分爲兩個系統,即匈奴系統和東胡系統。匈奴和後來的突厥都屬于匈奴系統,而契丹、女真和蒙古則屬于東胡系統。

匈奴的經濟生活主要以畜牧業爲基礎。中原的史書以自豪的口氣評論道,我們中原王朝先進,而匈奴則落後。爲什麽說他們落後呢?因爲他們"逐水草,習射獵,忘君臣,略婚宦,馳突無垣"。"逐水草"和"習射獵"可以理解,但"忘君臣"指的是他們沒有像中原王朝那樣嚴格的君臣關系,也沒有像我們中原王朝那樣嚴格的嫡長子繼承制度。單于一死,衆人爭奪,勝者得位。"略婚宦"指的是他們的婚姻制度很複雜,侄子可以娶姑媽,舅舅可以娶外甥女,父親去世後,除了親生母親,其他母親都可以娶。弟弟可以娶兄嫂,這種繼婚制度相當原始。"馳突無垣"則表明他們隨意騎馬奔跑,沒有城垣,這顯得落後。雖然這些民族不發達,但在戰爭中非常勇猛。

秦漢時期,冒頓單于統一了北方草原,占領了河套地區,內外套都被他們占據。

冒頓單于的父親頭曼單于並不看好他,想要除掉他。于是他的父親選擇將他送到月氏國做人質,但剛到月氏國,他的父親就出兵攻打月氏,迫使月氏王殺掉冒頓。然而,月氏國王較爲仁慈,沒有處死他,而是放他回去。冒頓的父親隨後給了他一塊並不太好的封地,因爲他寵愛幼子,想讓他繼位。

根據您提供的內容,改寫如下:

冒頓心中有計劃,開始培訓自己手下的一支精兵,與他們一起進行射箭訓練。他特制了一種空心的箭頭,射出時會發出響聲,被稱爲鳴镝。冒頓說,我的鳴镝射到哪裏,你們的箭就射到哪裏。于是這些人跟著他一起射擊飛禽走獸。隨後,冒頓用鳴镝射中了自己心愛的馬。對匈奴人而言,馬就像老婆一樣重要,這些人中有幾個不敢射馬,冒頓下令將所有不敢射的人全部殺死。剩下的人從此知道了,只要大哥射哪裏,他們就射哪裏。接著,冒頓射中了自己的愛妾,再次有不敢射的人,也被殺死了。此後再也沒有人不敢射擊了。最後,他射中了自己的父親,這些人毫不猶豫地跟著射擊,鳴镝弑父,將他的父親殺害。

可以說,這個人非常冷酷無情,爲了權力,甚至連馬、愛妾和父親都不放過。因此,他成爲了草原上第一位神聖的統治者、雄主,統一了北方並占領了河套地區。冒頓的時機很巧,因爲那時正值秦末農民戰爭,接著是長達四年的楚漢之爭,中原王朝忙于內戰,顧不上對付他,所以他得以占領這片土地。

中原王朝爲何總是打不過少數民族呢?

首先原因是少數民族實行全民皆兵,他們的生産和戰鬥是相輔相成的。他們三歲就能拉弓,五歲就能上馬,對他們來說,戰鬥就是拉弓射箭和騎馬這兩件事情,孩子們都能夠彎弓射擊大雕。天空中的雕一箭射下來,地上的人能射不中嗎?一箭就能將四條腿的鹿擊倒,兩條腿的人就更加不成問題!匈奴人口最多時有150萬人,最少時兵力也有“控弦之士三十萬”,也就是能拉弓的士兵有30萬,換算一下,在5個人中就有1個士兵。而漢朝人口最多時有六千萬,軍隊最多時有60萬,換算下來,需要100個人中才能找到一個士兵。

中原王朝的普通百姓是拿著鋤頭而不是武器的,最多在木棒上裝上個鐵片。要將這些農民訓練成懂得使用刀槍的士兵,需要時間。而少數民族本身就使用弓箭作戰,所以他們實行全民皆兵,中原王朝很難與之抗衡。就像現在的人書法寫得不如古人,因爲古人每次寫字都是用毛筆,而我們使用鍵盤的時間占了一大部分。

第二個原因是騎兵對抗步兵,就像德國隊對陣中國隊一樣,我想進幾個球就能進幾個球。我比比賽中的球快,你比裁判還跑得慢,你怎麽可能跟我比賽呢?少數民族的騎兵來去如風,快如閃電,你攻不上去也跑不掉。

第三個原因是匈奴等北方民族打仗不需要後勤補給。每個戰士帶著三匹馬,一匹戰馬、一匹行軍用馬、一匹馱運物資的馬。平時行軍使用行軍馬,馱運馬用于攜帶物資,只有在沖鋒時才會騎上戰馬,平時不舍得騎。這些馬大多是母馬,口渴時可以吸奶飲水,饑餓時就吃天上飛過的東西或者地上跑過的動物,一箭放倒後就可以食用。他們完全不需要後勤補給。他們一出兵就有20萬人,都是騎兵。而我們一出兵需要20萬人中的5萬人負責運輸糧草,一旦糧草斷絕戰鬥就無法進行了。

打仗需要輕裝上陣,蒙古鐵騎一天可以行進80公裏在俄羅斯平原上,速度與二戰時期的裝甲部隊相當,機動性很強,可以采取聲東擊西的戰術。中原王朝修建長城有何用呢?即使長城延綿千裏,無數軍隊布置其中,這些少數民族成千上萬的軍隊集中在一個地方,隨便找一個弱點就能沖破長城。

此外,從氣候原因來看,當他們從北往南作戰時,越來越暖和,什麽都無所畏懼,甚至打仗時光著膀子;而當中原王朝從南往北作戰時,越來越寒冷,凍得箭弓拉不開,槍柄握不穩。

另外,中原王朝對那些不適合耕種的土地不感興趣,你們占了那些土地有何意義呢?遊牧民族與中原王朝交戰總能得到戰利品,如銀子、綢子、瓶子之類的,總能帶回家;而中原王朝與遊牧民族交戰只會花錢,一無所獲,繳獲的野味吃不動,他們也沒有遊牧民族那麽好的口腔適應力,即使撿到一瓶酸奶,也不是草莓味的。因此,從動機上來說,打這場仗並沒有必要,他們跑到西伯利亞去了,我們堅守自己的領土,不去惹他們。但他們必須惹我們,不惹我們他們就無法生存,他們的生産相對落後,所以他們必須依賴我們。

“外甥”挑釁“舅舅”

根據提供的內容,對其進行內容改寫如下:

在西漢初期,由于國力有限,漢朝不得不與匈奴結親。原因是這樣的:公元前200年,冒頓單于率領40萬騎兵南下,劉邦率領32萬步兵前去迎戰。在這場戰鬥中,匈奴擁有40萬鐵騎,而漢軍只有32萬步兵。結果,漢軍被困在了白登山,即今天的山西大同。漢軍當時沒有帳篷,加上大雪紛飛,導致許多人和馬匹凍死。士兵們由于受寒冷影響,無法握住槍械或拉開弓箭,被圍困在白登山上。此時,劉邦之前擔任秦朝的亭長,可以理解爲現代官員或治保主任,他帶著一股沖勁,最終情緒爆發,將官帽扔到地上,宣稱要和匈奴拼了。如果真的發生了戰鬥,這個朝代很可能在三年內就滅亡了,因爲當時只有一個皇帝,所以也比較容易記住。

在准備進入戰鬥之前,劉邦決定焚毀珍寶,將其隨身攜帶的珍寶全部燒毀。謀士陳平立即勸阻劉邦,告訴他不要焚毀珍寶,自己能夠幫助他。陳平帶著這些珍寶前去見匈奴的阏氏,即匈奴的王後,獻上這些財寶,並表示皇帝已經認識到了錯誤,願意將這些財寶獻給冒頓單于,請他撤兵。如果匈奴不撤兵,陳平就展示了一幅畫卷,上面繪制著一位絕世美女,並表示皇帝准備將這位美人獻給單于。阏氏一看,表示單于一定會撤軍,因爲不需要這位美人。于是,匈奴撤軍了。至于單于並不知道美人的事情,否則絕對不會撤軍,而且我猜那個美人可能是經過修飾的,怎麽可能找到這麽漂亮的人呢?

匈奴撤軍後,劉邦如釋重負,這才決定采取和親政策。他們派出宗室的女性甚至宮女冒充公主嫁給匈奴,使兩國成爲了姻親關系,成爲了舅甥之國。僅僅嫁公主過去是不夠的,還需要陪送糧食、物品、絲綢和金銀。我女兒嫁給你,你就成了我的女婿,然後你的孩子就是我的外孫,當我死後,我的兒子會繼位,你的孩子就成了我兒子的外甥。因此,匈奴與漢朝成爲了舅甥關系,所以你還能打我嗎?你忘了他們既是舅舅又是外甥,所以即使你拿到了東西,娶到了公主,你打的也是你的舅舅。看來和親政策解決不了問題,因爲暴力是他們唯一能夠聽懂的語言。

“舅舅”狂毆“外甥”

在漢武帝統治時期,國力強盛,國庫充實,糧食和財富都豐富得令人難以置信。據記載,“太倉之粟陳陳相因,充溢露積于外,至腐敗不可食”,糧食多得從糧倉中溢出來,導致糧食腐爛。當打開國庫一看時,銅錢的繩子都已經腐蝕,銅錢散布在地上,無法數清。此外,漢武帝時期的馬匹數量也非常龐大,達到60萬匹,而劉邦時期僅有3000匹馬。漢武帝的馬匹品種豐富多樣,包括白色、黑色和花斑等,而將相們則沒有馬匹,只能乘坐牛車上朝,這也是漢武帝統治時期步兵數量高達32萬的原因。

相比之下,漢武帝時期的資源更加富庶,這使得他可以對匈奴進行反擊。他任用了自己的舅舅大將軍衛青和舅舅的外甥霍去病來打擊匈奴。霍去病年僅17歲時率領800名勇士穿越大漠,深入一千余裏的匈奴領地,斬殺了兩千多名匈奴士兵,甚至殺了匈奴單于的叔爺爺。如今,冠軍這個詞的翻譯源于霍去病17歲時被封爲冠軍侯。

隨後,霍去病在20多歲時成爲骠騎將軍,與舅舅分別進攻匈奴,再次深入大漠兩千余裏,最終在外蒙古擊敗了匈奴。匈奴被迫遷徙至漠北地區,對漢朝的威脅大大減少。盡管霍去病的名字意義有些妨礙他,他的確取名爲去病。然而,他在24歲時因病去世,如果他取名爲霍感冒,也許就沒事了。他主要負責經營河西走廊,並常駐在外駐地。當皇帝賞賜美酒時,霍去病不敢獨自享用,而是將酒倒入泉水中,讓將士們用頭盔舀酒喝。因此,這個地方被稱爲酒泉。如今,那裏成爲了衛星發射中心,正是霍去病曾駐守的地方。他去世後葬于漢武帝茂陵,與皇帝埋葬在一起,享受了無上的榮耀。他的墳墓形狀則模仿了祁連山。

河西走廊位于祁連山腳下,水草豐美。當漢朝奪回該地後,才有可能通往西域。而匈奴失去河西走廊後,只能遷徙至漠北地區,最終導致內部分裂。直到漢元帝時期,呼韓邪單于才歸順漢朝,有了昭君出塞的曆史事件。

一個王昭君,息戰五十年

王昭君是在14歲的時候進宮成爲宮女的。據說她天生麗質,但因爲拒絕行賄畫師,畫師用印象派的技法把她畫成了醜女,導致她在宮中一直待到25歲。當時漢朝的人均壽命大約是25歲,而唐朝則略高于29歲,所以25歲在當時被認爲是一個年老的女性,還未能親見皇帝。就在這時,皇帝發布了一道告示征募志願者前往匈奴做和親使者,王昭君想到那裏也能成爲第一夫人,于是她主動申請去了。在送行的宴會上,皇帝一見到王昭君,被她的美貌驚豔,無法置信地問宮中爲何有如此美麗的人物。皇帝非常氣憤地處死了畫師毛延壽,並請求呼韓邪替換一位畫師。但呼韓邪並不愚蠢,堅持不替換,才讓王昭君成爲了和親使者。

王昭君到達匈奴時只有25歲,而呼韓邪已經是70歲的老人,可以當她的爺爺。王昭君剛去不久,呼韓邪就去世了。匈奴的習俗是收繼婚,一旦呼韓邪去世,他的兒子就要娶王昭君。于是王昭君上書朝廷,表示任務已完成,並請求回國。皇帝要求她以兩國友好大局爲重,再擔任一任。于是王昭君又繼續擔任了一任使者。等到呼韓邪的兒子去世,按輩分來看,王昭君成爲了太皇太後。她與第二個單于的兒子是匈奴的右賢王,將來可以繼承單于的位子,而她的女婿則是右大將,相當于匈奴的總司令。因此,她不願意離開匈奴回國。

王昭君在匈奴待了超過40年的時間,朝廷封她爲甯胡阏氏。她作爲從漢朝遠嫁給匈奴的宮女,執行的政策對于兩族之間的友好極其有益。尤其在第三代單于的時候,她的地位相當于奶奶一樣。她對于自己與你爺爺、你爸爸的婚姻也是堅定地維護著,你這個小子還想如何?特別是因爲我的兒子有權力,我女婿有軍隊支持,你還指望怎樣?

因此,王昭君出使匈奴的作用是密切漢匈關系、促進雙方的貿易繁榮以及增進文化交流。匈奴與漢朝之間打仗不過是爲了搶奪資源,而如果我們通過貿易來交換資源,你需要鐵器、絲綢,我需要馬匹、毛皮,這樣雙方互利共贏。翦伯贊先生評價王昭君時說:“漢武雄圖載史篇,長城萬裏遍烽煙。何如一曲琵琶好,鳴镝無聲五十年。”古代打仗往往無法持久,農業經濟基礎脆弱,一旦打仗就會損失慘重。漢武帝打了這麽多年的戰爭,到晚年一看,高祖、惠帝、文帝、景帝70多年的積累都被他用光了,導致漢朝從盛轉衰。烽煙四起,還不如讓王昭君出使匈奴一曲琵琶好,五十年無戰事。當然,王昭君的琵琶也是有前提的,以往送給匈奴的宮女並沒有起到作用,關鍵在于當時的匈奴已經被漢朝打敗,因此在勝利的基礎上派遣了王昭君過去,這是關鍵所在。

西遷匈奴太彪悍

中國古代王朝的疆域概念與今天的版圖概念有所不同。疆域在今天的說法就相當于勢力範圍。以盛唐時期爲例,疆域達到了1600萬平方公裏,但這個疆域只持續了三年。漢朝在漢武帝時期達到了最大疆域,約爲1400萬平方公裏。然而,每次新皇帝繼位後,疆域就會減少,因爲新皇帝認爲之前的疆域是否太大了。他們産生這樣的想法是有原因的,因爲先前的皇帝都過于追求戰功,導致軍隊深入新疆地區修建城堡來標志領土歸屬,但這些地區並不適宜種植糧食,每年都需要從中原地區運輸糧食,而往往在運輸途中就消耗了大量糧食。這種做法並不劃算,所以新皇帝決定撤回這些地區。

古代的疆域格局基本上就是勢力範圍的擴張與收縮。不像今天,我在這裏設立界碑,這片土地就永遠歸我所有。匈奴是遊牧民族,所以他們並沒有固定的領土概念。

在昭君當國期間,漢朝與匈奴和睦共處了40多年。直到東漢時期,匈奴分裂爲南北兩部分,南部的匈奴與漢人混居,所以我們不能確定誰是真正的匈奴後裔,有可能是我們當中的一員。北京是遼金元明清的都城,除了明朝以外,遼金元清都是由少數民族統治的,所以北京自古以來就是胡漢雜居的地方,胡族的統治時間可能比漢族還長。所以說,我自稱爲最正宗的華夏民族是不可能的。孔子所說的語言可能是閩南話,因爲北京話是滿語、蒙語和北方方言的混合體,帶有胡音。1928年國民政府制定國語時,北京話以微弱的優勢戰勝了廣州話,從而成爲了國語。據說那才是古漢語。

南部的匈奴與漢人融合後,北部的匈奴退居漠北,對中原地區構成威脅。在東漢初期,窦固和窦憲兩兄弟大敗北部的匈奴,使其政權崩潰。在中國曆史記載中,他們最後一次出現是在公元119年,此後便不再有相關記載。兩個世紀後,他們又在歐洲出現,但這兩百年間,他們在哪裏待著並不清楚。關于這一點,考古發現的文物很少,因爲匈奴沒有文字,所以無法確定出土文物是否屬于他們。由于他們自身沒有文字記載,周邊民族也沒有相關記載,因此曆史學家只能推測。

根據提供的內容,我進行了內容改寫如下:

匈奴人曾在西徙時擊敗了哥特人,哥特人又戰勝了日耳曼人,而日耳曼人最終消滅了羅馬帝國。因此,相較于羅馬帝國,我們漢朝更勝一籌,他們不過是我們的對手的對手的對手的對手。當時的北方匈奴部落非常強大,在五世紀時,歐洲出現了一個著名的匈奴國王,名叫阿提拉大王。如今,歐洲人提到阿提拉或成吉思汗,總是將其視爲魔鬼化身,作爲上帝派來審判世界的鞭子,特指他們曾騷擾基督教徒的行爲。當時,阿提拉統治了整個歐洲,歐洲的君主們聯合起來與他作戰卻屢次失敗,在最後只好獻上一位日耳曼絕色美女,並在她和阿提拉大戰的新婚之夜暗殺了他。隨後,阿提拉的幾個兒子爭奪王位,匈奴帝國迅速瓦解。

隨後,匈奴人分成幾支定居于歐洲,其中最主要的一支被稱爲馬紮爾人,他們在歐洲定居下來並建立了一個叫做匈牙利的國家,一直延續至今。匈牙利的英文名"Hungary"的前三個字母"Hun"來源于匈奴。經過上千年的混淆,如今已經很難從匈牙利人身上看出他們曾是黃種人,如今他們看起來更像是白種人。但在匈牙利的中央廣場上,古代國王的雕像明顯表現了蒙古利亞人的特征。據歐洲曆史記錄對阿提拉的記載,他的五官並非如歐洲人那樣明顯張揚,而是具有扁平的臉部、小眼睛、細細的眉毛以及塌鼻梁,明顯是黃種人的特征。此外,只有中國、朝鮮半島、日本、越南、蒙古、匈牙利這六個地方的人顛倒姓氏和名字的順序,例如李小二,其他地方都是名字在前、姓氏在後。因此,匈牙利人以李小二爲名也可以視爲黃種人的先例。據說芬蘭人和愛沙尼亞人也可能有匈奴人的血統。

張骞確實很點兒背

漢武帝爲了反擊匈奴,派遣張骞作爲使者前往西域。他經曆了大月氏等國,並被司馬遷稱之爲"鑿空"。西域在地圖上指的是玉門關和陽關以西,蔥嶺(即帕米爾高原)以東。主要位于今天的新疆地區,以高加索人種爲主,使用印歐語系的吐火羅語。玉門關和陽關當時是國家的邊界線,被視爲遙遠的邊疆地區。"勸君更盡一杯酒,西出陽關無故人"和"春風不度玉門關"正是對這一地區的描繪。

大月氏原本位于祁連山,但後來被匈奴打敗。匈奴單于甚至將大月氏王的頭骨用作酒器,兩國之間仇恨極深。因此,漢武帝希望與大月氏建立聯系,共同進攻匈奴。後來得知大月氏已遷往西域,漢武帝派遣張骞帶領100多人前往西域的目的就是爲了與他們建立聯系。不過,張骞一剛出玉門關就被匈奴俘虜了,因爲當時匈奴控制著玉門關。在那裏,匈奴讓他娶妻生子,並試圖斷絕他返回中原的念想。然而,張骞並未辜負皇命,他始終牢記家國情懷,在十年後終于找到了逃跑的機會。他繼續尋找大月氏,並最終在今天的阿富汗阿姆河流域真正找到了大月氏王。然而,大月氏王表示此事已經過去,他們在那裏過得也很好,並不想複仇。

張骞無計可施,只好返回並帶回消息。途中又被匈奴人抓住,被扣留了一年多。那個時候通信不發達,匈奴人並不知道這是之前逃跑的張骞,否則一查就會麻煩。總結起來,張骞這一次使命曆時13年,被扣留了11年,未能完成任務,但他對西域各國的風土人情和地理有了深入了解。西域地區由30個國家組成,最大的烏孫國有62萬人口,最小的樓蘭國有1.4萬人口,這些小國都希望與漢朝建立聯系。因此,張骞第二次前往西域,並與各國建立了友好關系。

公元前60年,西漢設立了西域都護府,標志著西域正式歸屬中央政權。那時是漢宣帝神爵二年,漢武帝的孫子。曆史事實表明,新疆自古以來就是中國的領土,是中國不可分割的一部分。從公元前60年至今已經有兩千多年的曆史,因此怎麽能說它是東土耳其斯坦呢?西漢末年,王莽篡漢,隨後爆發了農民起義,東漢建立,國家陷入混亂。中原王朝無法直接控制西域地區,導致西域再次受到北匈奴的控制,但與東土耳其斯坦無關。

老子博學兒好漢

在東漢明帝時期,班超扮演了經營西域的重要角色,加強了西域與內地的聯系。班超的家族非常出衆,他的哥哥班固是一位史學家,撰寫了《漢書》;他的妹妹班昭是皇帝嫔妃的教師,後來還創作了《女四書》之一《女誡》,可謂才華橫溢;而他的父親班彪也是一位史學家。班超起初是給官府抄寫文件,使用的是毛筆,但後來他渴望在疆場上有所建功立業,于是辭去文職,帶著36個人前往西域。

班超首站抵達的是鄯善國,國王對他非常好,對待像漢使一樣尊重,安排在五星級賓館,並有美女爲其服務。然而過了幾天,賓館卻改爲簡陋招待所,美女也不複存在。班超心生疑慮,意識到來的是匈奴使者,他便詢問服務員匈奴人的住處。服務員驚慌失措,以爲漢使什麽都知道,于是毫不保留地透露了匈奴人的情況。班超一聽情況不妙,意識到必須鏟除匈奴人威脅。他知道不打入匈奴人的巢穴,就無法鏟除對方,要麽是自己死,要麽是對方亡。因此,在月黑風高的夜晚,一部分人放火燒匈奴的住地,另一部分人手持弓箭守候,等待著逃出生天的匈奴人,然後將其射殺。36個漢人殺死了300多名匈奴人。鄯善國王非常震驚,班超展現出了非凡的能力,他聽從班超的建議並將自己的軍隊交給了他。班超利用西域各國的軍隊鞏固了他在西域的統治,一國又一國地征服,最終統一了西域。

班超擔任西域都護期間,多次上表乞求能在有生之年進入玉門關。皇帝也多次批准他的請求,但西域各國人民卻竭力挽留他。在疏勒國,總司令爲了阻止班超離去,甚至在他馬前刺刀自殺,當場喪命。班超意識到無法離開,于是就在此地逗留了30多年。盡管爲國家盡忠了這麽多年,班超也要盡孝,他最終逝世在家鄉,並葬于祖墳。在臨終前,皇帝召回了他,班超去世時已經年過70歲。班超去世後,他的兒子班勇接過父親的事業,連續擔任西域都護長達50多年。

東漢時期有兩位著名將領,一位是班超,另一位是平定交趾的伏波將軍馬援。馬援是西破羌族,南征交趾。這兩位將領爲維護中國領土的完整做出了巨大貢獻。交趾即今天的越南,曆史上一直是中國的領土,直到五代十國時期才實現獨立,明朝時又被並入中國版圖,稱爲安南布政司,但之後又獨立了30多年。

班超和馬援成爲中國最早的民族英雄代表,唐代詩人李益曾有詩贊道:“伏波惟願裹屍還,定遠何須生入關”。其中“馬革裹屍”即指伏波將軍的豪情。班超也被封爲定遠侯。當時,蔡锷將軍去世時,孫中山先生給他寫的挽聯中寫到:“平生慷慨班都護,萬裏間關馬伏波”,用班超和馬援來比喻蔡锷。這兩位英雄可說是成功的民族英雄。中國人似乎同情弱者,崇拜的英雄大多是失敗者,如嶽飛、文天祥等,這些英雄甯死不屈,但卻少有人能在實際救國中成功。事實上,我們應該更崇拜那些取得成功的英雄,可惜他們的事迹宣傳得很少,就像班超平定西域一樣。

有人提出,中國的第一艘航母應該被命名爲“嶽飛號”,然而“嶽飛號”和“文天祥號”意義不佳,都是失敗的英雄。相比之下,將航母命名爲“班超號”更合適一些。

漢字文化圈

兩漢時期對外關系的一個顯著特點是中國以中心地位逐漸擴展東亞文化圈的影響力,影響範圍甚至延伸至歐洲和非洲。東亞文化圈主要以漢字文化爲代表,因此也被稱爲漢字文化圈。

首先,我們來探討一下與朝鮮的關系。在秦漢時期,大批中國人逃離戰亂湧入朝鮮半島,這種現象被稱爲“燕齊趙人往避地者數萬人”。朝鮮曆史上的第一個王朝是商纣王的叔叔箕子建立的。商纣王有三個著名的叔叔,其中比幹因爲勸谏而被刑罰,成爲了一個傳說中的文財神;微子投降了周朝,成爲宋國的開國君主;而箕子則帶領族人逃往朝鮮,希望繼續保留殷商的血脈。箕子朝鮮被周朝封爲侯爵,成爲了朝鮮曆史上最早的國家,經過二十多代的傳承,持續存在了一千多年。至今,朝鮮民族仍保留著箕子的傳統習俗,比如商人穿著白色的韓服,而今天朝鮮半島的傳統服裝仍然是白色的。商朝國王穿白色服裝,夏朝是紅色,周人尚黑色,秦漢時期也流行黑色,只有唐朝之後,皇帝才開始穿黃色服飾,此前一直是以黑色和紅色爲主。這種曆史描繪有些有趣。

在戰國末期,燕國人衛滿率領族人來到朝鮮,推翻了箕子朝鮮的統治,建立了朝鮮曆史上的第二個王朝。衛氏朝鮮存在了近百年,後來被漢武帝所滅。滅亡後,漢武帝在朝鮮北部設立了四個郡,其中治所之一就是平壤,至今仍沿用這一名稱。而漢城改名爲首爾,這可能是一種心理平衡的表現,但是平壤這個名字並沒有改變,仍然使用中國的名稱。

在朝鮮的北部,最初的居民是中國人,之後興起了高句麗人,他們也是中國境內的一個少數民族。高句麗建立國家已有700年的曆史,前400年的首都位于吉林,之後遷至平壤。韓國現在經常與我們爭論高句麗的曆史,宣稱高句麗是他們的民族。中國將高句麗在吉林省集安的王城、王陵以及貴族墓葬申報爲聯合國世界文化遺産,這讓韓國非常憤怒,他們指責我們進行文化帝國主義。然而,這些曆史文化遺址都位于中國境內,屬于我們的地域政權。如今的韓國人只是半島南部的當地居民,是北方中國後裔的混血後代,才最終形成了韓國民族。

在半島南部,有三個韓國部落:馬韓、辰韓和弁韓,其中辰韓的文化服飾和中國文化有一些相似之處,因此被稱爲秦韓。韓本身有著大的意義,指的是大族群或大部落,三個韓國部落就是指三個大部落,每個大部落內又分爲許多小部落。他們當時沒有自己的文字系統,所以用漢字表達音節,正好選擇了“韓”字,而戰國時期七雄之一的韓國與此無關。我曾在2006年夏天參加在北京工會大廈舉辦的首屆中日韓和平教材交流會。當韓國代表發言時,我摘下同聲傳譯設備,親自聽他們說韓語。

後來我發現,韓語中所有高雅的詞彙,比如民族主義、愛國主義、談判,發音都源自漢語;而廁所、豬、狗等則是他們自己的詞彙。因此,韓國在1970年廢除了漢字,如今正在努力恢複使用漢字。至少在他們的路牌上,已經同時使用英語、韓語和漢字三種文字。如果不恢複漢字的話,就會出現重名現象。以我個人的經曆來看,我認識的八個人中有八個叫張穎,只是可能他們的漢字有所不同,比如一個是“影”,另一個是“瑩”,但在拼音發音上完全一樣。韓語是一種拼音文字,因此恢複使用漢字對他們來說勢在必行。在古代的朝鮮,如果不懂漢字,就無法從事官僚工作,只能種田。

關于越南與中國的關系,曆史上確實存在著一段時間內越南是中國的一部分。在東漢初年,越南的兩位女將軍征側和征貳發動叛亂,當時伏波將軍馬援率軍平定了叛亂,並擒殺了她們。後來,越南獨立後將這兩位女將軍視爲民族英雄,並爲她們建立了廟宇。因此,從這個角度來看,越南獨立之前的行動可以被稱爲平叛。

至于與日本的關系,根據日本神話的敘述,他們自稱擁有2600多年的曆史。日本的第一位天皇神武天皇據說是日本太陽女神的孫子,太陽女神派他統治神國日本。然而,這些神話是否與曆史相符仍存在爭議。根據考古發現,公元前3世紀的日本仍處于石器時代,與神武天皇時代相距較遠。另外,按照日本天皇的傳承統計,到了平成天皇已經是第125代天皇,這一說法令人感到疑惑。此外,日本天皇據說都有非常長壽,常在位150歲以上,並奇迹般地活了幾百年,這些說法難以置信。這些虛構的元素令人稱奇,仿佛是別人從未見過的編造。

在公元前3世紀,日本進入鐵器時代,這一過程相對于中國從石器時代過渡到鐵器時代所花費的時間要短得多。中國的過渡曆經上千年,而世界上其他主要民族從石器時代過渡到鐵器時代也需要成千上萬年。日本如此迅速地完成這個過渡,唯一的合理解釋就是借鑒了中國和朝鮮的發展經驗。

在日本九州島的北部,即今天的福岡縣境內曾存在兩個小國,一個叫倭奴國,另一個叫狗奴國,兩國曾發生過戰爭。其中倭奴國的“國王”派使者向東漢朝賀。東漢光武帝非常高興,賞賜他一枚金印,上面刻有“漢委奴國王”的字樣。如今,福岡市到處都可以購買到這個印章的複制品。真正的金印是日本的國寶之一,據說在江戶幕府時代發掘出土,挖掘出金印的農民能獲得20兩銀子的賞金。古代的日本20兩銀子在當時相當于現在的數十億日元。

這個金印被賜予諸侯王,是表示這個小部落是中國的臣民。漢朝也沒有直接前往那麽遠的地方,所賜禮物也不容易。他們給予了皇帝十根竹棍、十卷麻袋片以及十個生口(俘虜)。光武帝非常高興,竟然有身高不到1.5米的成年男子,覺得很有趣。

在中國的鐵器、銅器和絲綢傳入日本時,日本還沒有玉玺。天皇的國玺是在明治維新後才出現的,而在即位時,天皇依靠三件神器來象征權力:一把劍、一面鏡子和一塊勾玉,雖然這些可能是複制品。這些物品剛傳入日本時非常珍貴。如今,每位新天皇即位仍然會接受三件傳國寶物,但實際上據說已不完整,在宋朝時就有一個不見了。有良知的日本人都承認中國是日本2600年文化的源頭。

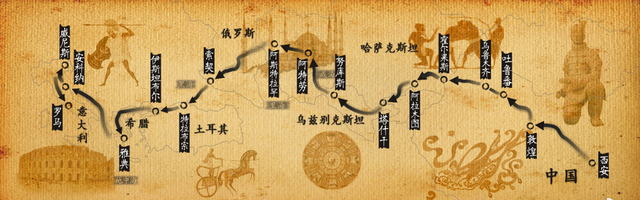

最後說一下絲綢之路。

自古長安出發,穿越河西走廊、玉門關和陽關,抵達敦煌之地,南行可至身毒和大秦。而最北的路線則延伸至裏海,是今天俄羅斯、伊朗和哈薩克斯坦的交界處。通過絲綢之路,中國的鐵器絲綢、養蠶缫絲技術、鑄鐵術、井渠法和造紙術相繼傳向西方,同時佛教也隨著絲綢之路傳入中國。與此同時,漢武帝還開辟了一條海上絲綢之路,從廣東沿海港口啓程,經過印支半島和馬來半島,穿越馬六甲海峽,抵達孟加拉灣沿岸,最遠可抵達印度半島南端。