每個人都有一部屬于自己的功夫片。

但功夫片發展至今出路渺茫,嚴格來說,除非動蕩,不然還是換條賽道吧。

武俠片沒落了,徐克、吳宇森換了個馬甲,整成現在槍戰片了,其中浪漫主義的俠義內核還是古裝武俠片那一套,萬變不離其宗。

而功夫片卻很難這樣做,因爲人才斷層了,功夫片首先得有功夫,不然吹的天花亂墜,一看還是李鬼。

就像《九龍城寨》,爲什麽洪金寶、古天樂打了沒幾分鍾就不打了,城寨F4從頭打到尾,是觀衆不喜歡他們了嗎?

不是,是他們打不動了,不同于警匪片,年紀再大也能露兩手,否則香港那批老演員早失業了。

再看《九龍城寨》的故事,拜碼頭、認大哥、結仇恨、去蛻變、來複仇,是不是很熟悉?

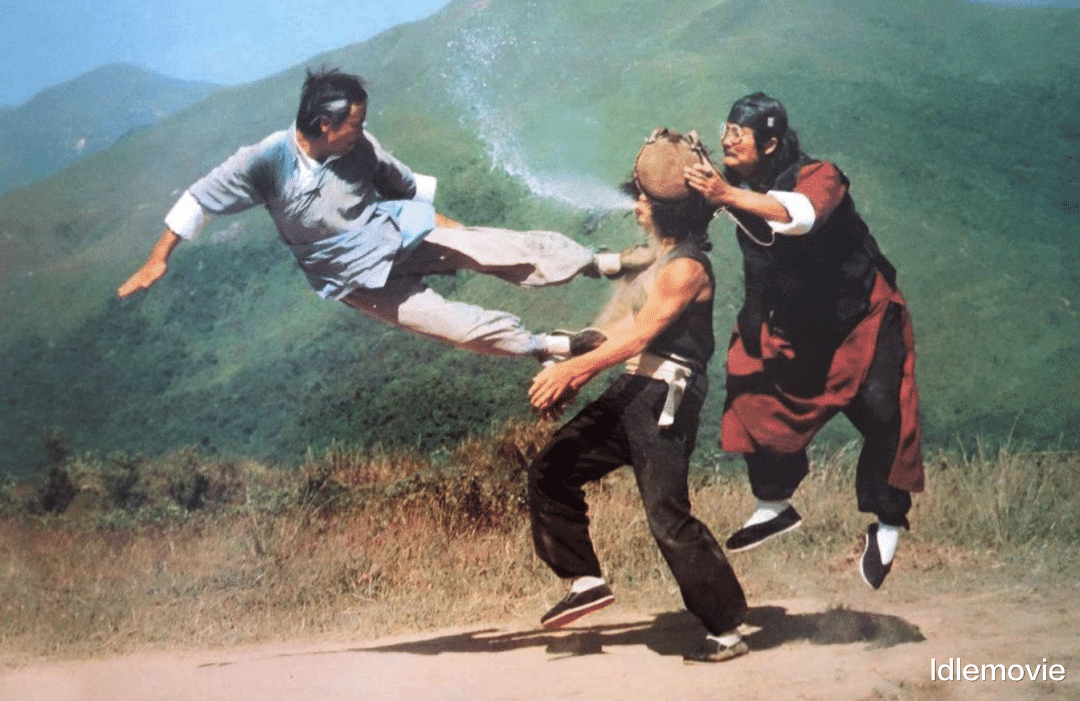

依然是70年代到80年代初香港功夫片的老三樣,傻小子闖蕩江湖,拜師學藝後成功複仇,與武俠片可以重來不一樣的是,武俠片的內核不變,但能夠在現代語境下讓故事花樣繁多,所以它還能蹦跶數年。

可功夫片呢?內核變不了,故事也陳舊,不論內地還是香港,時代背景幾乎都是古代或民國,如《雜家小子》《師弟出馬》《無敵鴛鴦腿》《金镖黃天霸》《醉拳》《葉問》等,這樣一來,掣肘太多,變化自然很難。

到了90年代,徐克和李連傑倒是讓功夫片東山再起。

但故事也是換湯不換藥,變成了一代宗師很憤怒,經曆挫折後最終頓悟,如方世玉、霍元甲、張三豐、黃飛鴻、陳真,除了這兩種,功夫片幾乎再無其他。

傻小子功夫片講究的是快意恩仇,一代宗師功夫片則是爲國爲民,兩者有一個共性,那就是不計後果的付出,《師弟出馬》裏成龍在最後開啓不要命的厚血條模式誓要打倒對方,《霍元甲》《葉問》裏,李連傑、甄子丹不想打外國大力士,但時局和人群推著他們向前走。

正如司馬遷的《遊俠列傳序》裏寫的那樣,“今遊俠,其行雖不軌于正義,然其言必信,其行必果,已諾必誠,不愛其軀,赴士之厄困,既已存亡死生矣,而不矜其能。羞伐其德。蓋亦有足多者焉。”

換句話說,俠客必須要言必信,行必果,不考慮自己的利益與生命,大公無私的解救他人的危難,做完後也不能自視甚高,要保持謙遜的態度,有這種品行的人,或者說有這種信仰的人已經被人視爲不存了。

當這類角色在電影中出現,第一感覺就是假,不能被信服,因爲“俠以武犯禁”,怎麽可能有人冒著犯法坐牢的風險去見義勇爲。

類似于主旋律,那群導演、編劇們不相信信仰又不肯去主動了解曆史與馬哲,拍出來的電影總是沒有真與情,都是假大空,時間一長,沒人看是它的最終歸宿。

功夫片也一樣,時代變了,我們已經不信信仰了,就像我們念書的時候看重哥們兒義氣,大家拜了把子,那就是一生一世的好兄弟,爲兄弟兩肋插刀。

可一長大,再有人崇拜哥們兒義氣都會被認爲是秀逗了,不談背景、能力、有錢,你裝什麽遺世而獨立,但功夫片的中心思想又是這種信仰,矛盾之下便被摒棄,所以既是我們主動丟了功夫片,也是功夫片丟了我們。

其實,徐克拍過不崇尚俠義的功夫片《刀》,與現在的價值觀蠻相符。

片中,殺人越貨,圍觀者置之不理,各掃自家門前雪,不管他人瓦上霜,恃強淩弱,群衆們爭先恐後,沒什麽禮義廉恥,只有爲生存而活,有一點點規則,但不追求仁義。

如開頭伸張正義的和尚,路過此地,看到一群獵戶沿街掀路邊女孩的裙底,旁人都無動于衷,出于出家人的慈悲心懷,和尚出手相助,三兩下便打跑了惹事的獵戶,背起行囊繼續前行。

吃了暗虧的獵戶不肯善罷甘休,他們在拐角處設下埋伏,和尚中計被獵戶們亂刀砍死,只余野狗啃食屍體,和尚得到了什麽?只有他人茶余飯後的談資與無人相助的冷漠。

徐克指出了大衆的利己與利他,算是對功夫片進行了創新,但結果呢?票房慘敗,連《紅番區》的十分之一都不到,可見觀衆是割裂的,一面想要創新,一面又只看事了拂衣去,深藏功與名。

這種現象,《遊俠列傳序》中依然說過:“及若季次、原憲,闾巷人也,讀書懷獨行君子之德,義不苟合當世,當世亦笑之。故季次、原憲,終身空室蓬戶,褐衣疏食不厭。死而已四百余年,而弟子志之不倦。”

季次、原憲飽讀詩書又堅持正義,不與世俗同流合汙,但世人卻都取笑他們,所以他倆一輩子住在破草屋之中,經常不得溫飽,他們死了也就默默無聞了,可四百年來,他們的後代學生還在紀念他們。

他們紀念的是什麽?是季次、原憲的精神。

但正兒八經讓他們去做那樣的人,他們沒人願意做季次、原憲,幾千年來這種人性的弱點沒有變過,我們喜歡看大義凜然,討厭被人說三道四。

但大義凜然的故事都被拍完了,拍出來我們又不愛看,覺得審美疲勞,一兩次還有人願意拍,多次不賺錢自然沒人拍了,資本是逐利的,天然與觀衆對立。

因此,我們也只能感歎一下中國功夫片沒出路了,做一做季次、原憲的學生,不做季次、原憲這樣的人。