南宋紹定釋褐狀元溫州陳力修略考

--曆任常德府學教授-禮.兵部架閣-泰州通判-無爲知軍-提點浙西刑獄-擢任國子祭酒兼中書舍人,進秘閣修撰,充密院都承旨.

文:光明人家 2024-02-28

中國曆史上的科舉時代,狀元是最爲風光、耀眼的精英人物,備受社會關注。宋代是平陽科舉興盛時期,共有700余名文武進士,其中狀元2人,榜眼1人,探花2人,武狀元15人,武榜眼7人,武探花7人,文武進士總人數位居溫州地區第一。平陽自古讀書之風盛行。西晉太康年間(280-289),平陽建縣即建學宮,橫陽學宮是浙江第一所地方官學。官學之外,平陽書院私學也極盛,宋代建有多所書院,在溫州各縣中名列前茅。後“書院林立”之風一直延續至清末。

北宋元佑年間,地方望族陳氏家族獻地,平陽在城南鳳凰山下建縣學。在立匾時有位異人說,如果某天匾額上“學”字中的“子”紋路裂開,便會出狀元(扁上學字子文裂,當有大魁至)。果然,嘉熙二年(1238)“子”字裂開,周坦高中狀元;淳祐元年(1241)再裂,徐俨夫又中狀元。倆狀元僅隔三年,此是爲平陽在中國科舉曆史上創造的奇迹,一時轟動朝野。故平陽籍吏部侍郎應節嚴曾撰文道:“忙趁槐花,一舉雙科多進士;祥開芝草,六載聯標兩狀元”之句。其實在周、徐之前,平陽就有人考取狀元了,不過這個狀元是叫“釋褐狀元”,下面且聽道來。

宋代舍試與釋褐狀元

宋代是科舉制度改革期,科考名目繁多,按照曆史上出現的說法,宋代狀元有正奏文狀元、正奏武狀元、特奏狀元、釋褐狀元。除了特奏狀元,這三類狀元,平陽人其實都中過,只是平陽曆史上正奏文武狀元多,因此釋褐狀元往往被人忽視。平陽學人陳正印曾寫過釋褐狀元,但知道人不多。這裏筆者認爲應把“釋褐狀元”詳細紀錄,因爲既稱狀元,必爲進士中之翹楚者,是爲曆史文化名人,當無可爭議。現筆者就對宋代平陽釋褐狀元作一簡考,以增添老平陽宋代科舉的榮耀。

釋褐亦稱“解褐”。原意指做官,謂脫去布衣而換上官服。唐代科舉及第須經吏部铨試方可任官,故稱吏部試爲“釋褐試”。而“釋褐狀元”之稱號,宋代當朝已然。南宋史學家李心傳《建炎以來朝野雜記》甲集卷十三收《釋褐狀元恩例》載:“舊制:太學上舍生積校已優,而舍試又入優等者,就化原堂釋褐,號“釋元”,例補承事郎。”《文獻通考》卷四十二也載:“太學上舍生積校已優,而舍試又入優等者,就化原堂釋褐,號‘釋褐狀元’。”原來,釋褐狀元與宋代之教育和考試制度有關。

北宋熙甯四年(1071),時王安石實行變法,在教育方面,于中央最高學府太學頒行《三經新義》,推行“三舍法”,即用學校教育考試取代科舉考試。“三舍法”把太學分爲外舍、內舍、上舍三等,共計2400人,外舍2000人,內舍300人,上舍100人。初入太學的爲外舍生,由外舍升內舍,由內舍再升上舍,皆以學行考查和考試成績爲依據。北宋“靖康之變”之後,宋室南遷臨安。于南宋紹興十三年(1143)始建太學,養士700人,其中上舍生30員,內舍生100員,外舍生570員。生員人數大幅度減少,然選察升補方法比北宋更愈加嚴密。

朝廷每年派官員到太學出題考試外舍生一次,稱爲“公試”。公試成績列第一、第二等並獲得校定者,方可升入內舍。內舍生每月考核行藝,每季度進行“季選”,每年給予三十名積分最多的內舍生“校定”,分爲“優”“平”兩等。如果公試優等、校定亦獲優等者,即可升爲“上舍上等”。上舍試每兩年舉行一次,由朝廷委派外官主考,命題極難,比省試還隆重。考試成績分爲優、平、否三等,前兩等爲及格。內舍生前年已取得“內優”成績,上舍試又列爲優等,即升補爲上等上舍。其次爲一優一平,升補爲中等上舍。再次爲二平,或者爲一優一否、一否一優,也都隨榜升補爲下等上舍,稱爲“赤腳升”。

上等上舍,皆釋褐授官,獲得者恩賜在太學之化原堂舉行釋褐禮,儀式極爲隆重,該功名當時稱之爲“兩優釋褐”。“兩優釋褐”第一名者就是“兩優釋褐狀元”,簡稱“釋褐狀元”或“釋元”。先賜進士出身,授官與殿試進士第二人或第三人相同待遇,一般授京官階,注國子錄或教授官職,有時也授幕職官。中等上舍,允許“免省”,即可以直接參加殿試。下等上舍,允許“免解”,即可以直接參加省試。理宗時,賈似道專權,爲“采譽釣恩”,“兩優”錄取名額由一人增加到3人;中等上舍不須參加殿試,直接釋褐授官;下等上舍不須參加省試,直接參加殿試。甚至“泛引恩數”,批准一些中下等上舍生釋褐授官。至此,太學取得了部分取士權,學校與任官結合一起。

那麽,科舉正奏狀元與釋褐狀元,究竟誰更厲害呢?北宋後期與南宋前期的上舍狀元其實比進士科狀元還要榮耀。南宋人記說:上舍優中優者“則謂之兩優狀元…釋褐恩數成,而優者謂之“狀元”。擇日於崇化堂鳴鼓擊衆諸生…(官府備轎馬)迎至祥符寺狀元局。凡學夫、齋仆以次平日趨走之人,皆以大小黃旗多至數百面呵喝...”(《癸辛雜識後集》)“上舍試中優等者釋褐,以分數多者爲狀元,其名望重于科舉狀元。”(《朝野類要》)一段時間中,上舍狀元授任官職也比進士科狀元要高。“舊制,太學上舍生積校已優而舍試又人優等者就化原堂釋褐,狀元例補錄事郎(正八品)太學正錄...不數年便可作監司郡守。”(《釋褐狀元恩例》)

紹定釋褐狀元陳力修

陳力修,字介翁,號石齋。南宋兩浙東路溫州平陽縣人,南宋理宗紹定二年(1229)以太學第一(釋褐狀元)賜進士第。教授常德府,曆兵-禮部架閣文字。被差遣督運江東,邊儲以裕。通判泰州。擢無爲知軍,除司封員外郎,提點浙西刑獄,擢遷國子祭酒兼中書舍人。奉祠,再起爲浙西提刑。進秘閣修撰,充密院都承旨,卒。明弘治、萬曆《溫州府志》《兩浙名賢錄》卷三九中有傳。

陳力修是南宋平陽江南陳營裏(今屬蒼南縣金鄉鎮坊下)人。父名陳柔,字沖約,素有學識,性格謙虛內斂,爲人大度包容,是遠近有名的鄉耆與善人,家裏田地被人侵占,大家請其上訟官府,也不與之計較,百姓稱之爲“陳閉門”。志載:“有侵其地者,衆謂當訟,柔曰:“諾”一日,具酒食,會衆議,食畢,衆請所議,柔曰:“以酒食饫吏胥如何?吾黨自樂,尋丈地不足較也。”衆愧服。或見淩,閉門不與較,裏稱呼“陳閉門”。從父(叔伯)陳桃,字壽翁,理宗寶慶二年(1226)進士,官至廣東提刑點獄。無疑,這是個書香門第之家。

陳力修自幼聰穎,禀承家學淵源。在考進入南宋太學後,刻苦磨砺,從外舍-內舍-上舍,層層關卡獲得優勝,終于在宋理宗紹定二年( 1229)考取太學舍試優等第一名,即是“釋褐狀元”,這也是老平陽(平陽-蒼南-龍港)曆史上第一個釋褐狀元,這要比周坦中嘉熙二年(1238)正奏科狀元整整早了九年,賜進士及第。是科平陽共有十人登進士第,分別是徐榮祖(閩縣令)、方宇、黃有正、陳嵘(知肇慶府)、周士介、邵夢龍、黃鎮周(松陽令)、陳宗臣(雙科)、朱士麟、陳力修(祭酒)。

陳力修當年能考取紹定“釋褐狀元”,是爲人中之龍,的確實屬不易。這個狀元這也是今天地方的榮光,曆史上全國不少地方志書都有記載本地之“釋褐狀元”和“釋褐狀元坊”,如《寶慶四明志》記載四明(今甯波)郡守黃由,于宋嘉泰三年(123)爲太學兩優釋褐狀元宣缯建“釋褐狀元坊”。可見釋褐狀元也是可以立狀元坊的。與之浙南相隔不遠的福建甯德壽甯西浦,當年紹定二年(1229年),福安十三都(今壽甯)西溪人缪蟾,被取爲特奏名第一人(狀元)。同年,在西溪立特奏名狀元坊。

宋代科舉,凡通過5次發解試而黜于禮部省試的舉人,另立名冊上報皇帝,由皇帝決定賜予進士出身,因爲上報皇帝所以有了“特奏名”之稱。說白了,就是朝廷設立了一個安慰獎。因此說,其實上述之“特奏名狀元”缪蟾與平陽陳力修太學上舍“釋褐狀元”比較,相差巨大,差別懸殊,因爲特奏名本身就只是一種安慰獎項而已。而曆史上《平陽縣志》上對于“釋褐狀元”陳力修卻也是輕描淡寫而過,如今平蒼龍三地好像都不太重視此等曆史文化之大事,不知爲何?

曆任要職 政績卓著

陳力修登第後,先授官荊湖南路常德府學教授。後被調任兵部任架閣要職,負責江東督運糧食,供應和州、濠州、廬州、壽州等五個州的軍民食糧。其秉公辦事,盡職盡責,在短短五個月內,他便籌集了大米三十三萬斛,使這些處于宋金前線的邊境地區糧食儲備充裕因而保障軍民兩用。因其人辦事清廉能幹有爲,被擢任爲泰州通判。據《萬姓統譜》《氏族典》第123卷載:(陳)力修,字介翁,平陽人。上舍優等第一人,登紹定第,教授常德府。除禮、兵部架閣,被旨親運江東,以給豐、亳、廬、壽、五,閱月,致米三十三萬斛,邊儲用裕。擢通判泰州。

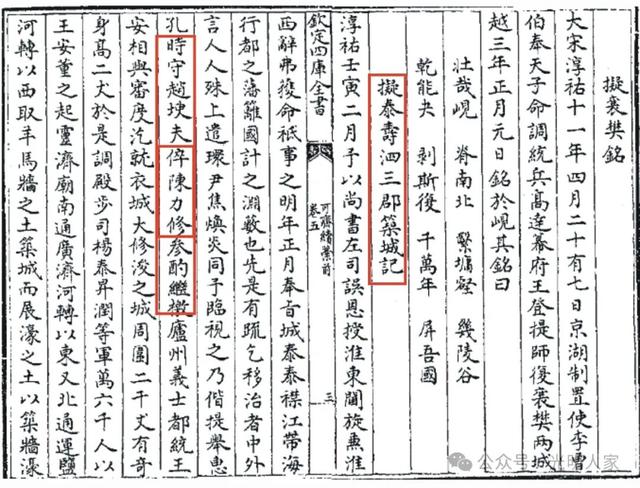

宋代通判是知州的佐官,又稱監州。陳力修在任泰州通判時,爲了表明自己爲官報國信念和拒絕下級請客送禮,便在住所門上貼了一副對聯“報國正當無事日,監州不是徇情官”。以此爲座右銘,一心報國,勤政廉潔。他在任泰州期間政績卓著,並增修泰州城牆,時任兩淮制置使李曾伯爲此向朝廷推薦,稱贊陳力修是個能官廉吏,辦事幹煉,學識理論深厚,是具有遠大理想之人,其可擔重任。李曾伯《淮東制置使李曾伯特薦陳通判等奏狀》:竊見宣教郎通判泰州軍事陳力修,以經術飾吏,以直道事人,議論不凡,器識宏遠......是二人者,望實素孚,宜備館學之選。(《名臣奏議》一百五十)。因而陳力修擢升爲無爲軍知軍。

無爲軍,據《宋史》載:“無爲軍,同下州。太平興國三年(978),以廬州巢縣無爲鎮建爲軍,以巢、廬江二縣來屬。”至道三年(997),無爲軍改屬淮南路。熙甯五年(1072),無爲軍改屬淮南西路。南宋續設無爲軍,仍治巢縣城口鎮(今安徽無爲無城鎮),領巢、無爲、廬江三縣。建炎二年(1128年),入金。不久退兵,複屬南宋。淳佑二年(1242),改聽沿江制置使節制。據清嘉慶《無爲州志》卷12職官載:“宋-制使,陳力修,淳祐中以部使者領督學(軍)事。”

當時南宋朝廷在實行“和籴”政策。這是一種由官府出錢向百姓購買軍糧的措施。名義上是自由買賣,實際上操作卻是按戶攤派軍糧,限期催逼,其禍害更是甚于賦稅。陳力修認爲這是害民之弊,決非利民之舉。其他府、軍、州都在推行,而陳力修拒絕執行“和籴”這項政策。故被貶官爲司封員外郎。在他離任無爲軍的時候,當地百姓及駐軍官兵拉著車挽留,民衆在道旁十裏相送,爲地方失去這位爲民好官而失聲痛哭。

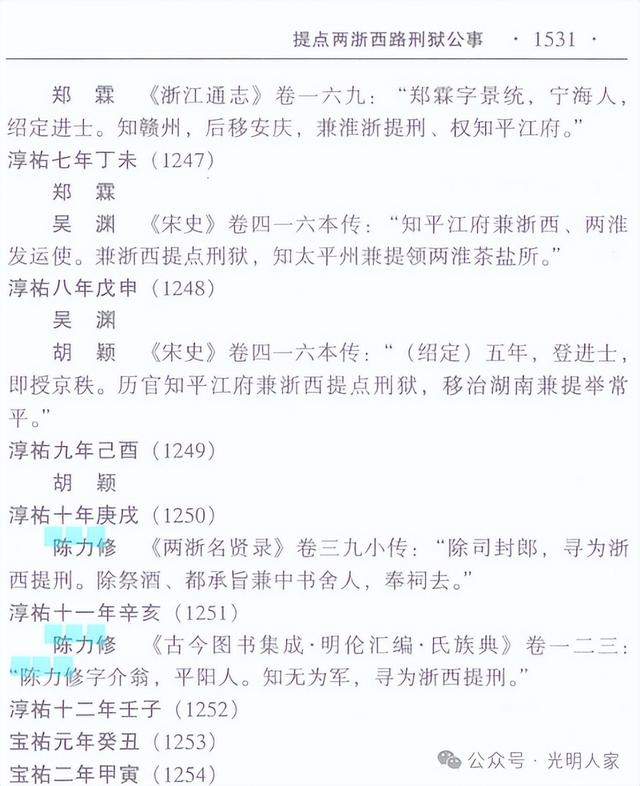

不久,陳力修被調任爲提點浙西刑獄。據李之亮《宋代路分長官通考》載:淳祐十一年辛亥(1251):陳力修,《古今圖書集成·明倫彙編·氏族典》卷一二三:“陳力修字介翁,平陽人。知無爲軍,尋爲浙西提刑。”提點是宋代掌管司法和刑獄的官吏,南宋的浙西道包括潤、蘇、常、杭、湖、睦六州。那時江浙沿海一帶的大海盜蘇阿六,連年在沿海地帶搶劫過往商船,掠奪居民財産,殘害百姓,前幾任官吏都束手無策。陳力修到任後,深入調査研究,摸清情況,擬定懲治策略,派將吏追捕到蘇阿六,就地正法。對其黨羽屬下,經審後輕罪的從寬釋放,從此海路通暢。

淳祐十二年(1252)六月十七日,因臨安府尹余晦淩辱武學,引起學潮。國子監祭酒蔡抗率三學諸生伏上書乞罷京尹余晦。台谏言官亦交章彈劾,但均未得到皇上批複。省劄只是開谕諸生歸回書齋。因而三台院亦三劾余晦,但仍未得聖允,後來在群論評斥的氣氛裏,蔡、余二人調任,內批以陳力修任國子祭酒司業。寶祐元年(1253)正月,陳力修被擢升爲國子祭酒兼中書舍人要職(南宋均官居正四品)。國子祭酒是主管國子監或太學的教育行政長官,相當于太學校長。中書舍人是皇帝近臣,掌管起草诏令等要職,同時擔任這兩個要職南宋平陽仕人僅只有陳力修一人而已。

當時右相史嵩之(1189—1257)父親亡故,雖其丁憂在孝守制期間,然卻通過黨羽遙控朝政,幹擾國事,簽書樞密院事金淵就是他的黨羽。陳力修在入廷奏對時,向朝廷揭發了史嵩之奸黨“揆路蔽賢”之弊害,宋理宗言下感悟,表示要昭用正派人物,更換宰輔,但遭史嵩之奸黨反對箝制,而不能實行,陳力修遂奉祠去。據李之亮《宋代京朝官通考》寶祐元年癸醜(1253)載:“陳力修 ,《兩浙名賢錄》卷三九小傳:“除司封郎,尋爲浙西提刑。除祭酒、都承旨兼中書舍人,奉祠去。”

但過不久,荻浦一帶海盜又重新集聚,陳力修再被起用爲浙西提刑,任命的公文一到浙江,海盜便聞風而逃。萬曆《溫州府志》載:“盜起荻浦,朝廷召畀憲節往谕,盜聞漬去....”于是陳力修被委任爲秘閣修撰,充樞密院都承旨。秘閣修撰,宋朝貼職。政和六年(1116)置,位在直閣之上。樞密院都承旨,唐宣宗大中間(847—860)置,以樞密院吏充任,承受傳宣皇帝旨意。宋朝複爲樞密院承旨,以士人充,爲清選。兩職均系朝廷要職。據趙如騰《玉音勉谕入門回奏》載:“右臣恭准樞密都承旨陳力修傳道玉音,勉谕臣入國門就職,仰佩聖眷,至于感泣,惟是臣嘗論諌議葉大有,以此妨嫌,未敢供職,伏望聖慈矜轸,特畀祠廪,臣不勝幸甚,謹錄奏聞謹奏。”

樞密院是宋代管理軍事和邊防的機構。當時的任京湖都統制高達駐守襄陽,襄陽是宋蒙邊境戰略要地,兩國在此爭奪攻防戰爭激烈,襄陽之戰長達數十年。高達(後降元)屢次上表白報戰功。在評議軍賞議事中,陳力修因與樞密院的同僚意見不合,氣憤之下,他立即拂袖離開都堂,回歸故裏,不久便溘然去世。

識見高遠 聲譽烨然

在上文樞密院都堂評議軍賞議事之爭執,在南宋周密《癸辛雜識》後集上二十三中有如下記載:“陳石齋力修與陳叔方爭軍賞于都堂省,拂袖經出,以此去國終焉。而其子臯谟乃以行實屬之,節齋敘此一節,指爲中風,且有以微罪行之語,臯谟以呈其從父應辰。應辰,應桃之子也。以爲不然。節齋恐其不用也,徑取而刻之以出,此豈不審而巳哉?蓋敵惠敵怨不在後嗣。然自當視其事之輕重,理之是非,不可一概論也。”

陳叔方即陳昉,字叔方,號節齋。平陽人,南宋禮部侍郎陳桷之曾孫,兵部侍郎陳岘之次子,蔭薦出身,後官居吏部尚書、拜端明殿學士致仕,卒谥“清惠”。時與鄉人陳力修同朝爲官,而史料從未載兩人之關系與交往,倆人是同爲朝廷高官,學識俱深厚精湛,謙謙君子。如此記載兩人之因政見不同而交惡,導致堂省陳石齋拂袖經出,曆史是否真實否?其實未然,上述史料記載未必真實。

據清末平陽訓導吳承志的考證,據《宋史全文》載:“淳祐十二年(1252)十月癸酉,有宰臣擬進都承旨陳力修恩數之事,是年七月乙已,上言福建水傷人頗多,徐清叟奏帥臣陳昉發褚三十萬赈之,乞與除豁。則(陳)昉出知福州,力修尚爲都承旨,其與爭軍賞乃別人,非昉也。”吳承志認爲與之爭執之人不是陳昉,當時陳昉尚在任職福州,而周密記載時間、地點都不對。吳認爲周密《癸辛雜識》喜歡捕風捉影,遮人瑕疵,聽到些傳聞隨便記錄下來,並不符合曆史事實,以免造成後人誤會,今應該予以澄清。

陳力修其人學識深湛,議論不凡而器識遠大,其學術思想、文集在史料中俱無記載,是爲今人憾事。其詩僅見《全芳備祖》前集卷一四,《全宋詩》錄于卷三七五四“陳石齋”一首,此詩同載于《東瓯詩存》。

《葵花》陳石齋

恐是牡丹重換紫,久疑芍藥再翻紅。

妖燒不似桑間女,蒂芾深迷苎下翁。

南宋著名江湖詩派詩人戴複古詩集有“次陳石齋《留別》韻”詩一首,雖史料未曾見載兩人之間的交往,但爲同處爲浙東溫台地區之同時代之人,戴複古曾給平陽詩人陳昉的《簡陳叔方問病》等詩,想必與陳力修也是相識,附載如下:

次陳石齋《留別》韻-戴複古

采蕨當年未說高,盛名今日竟難逃。

爭看彩色來虞鳳,獨聽希音變楚騷。

魚筍有情君欲往,雲霞無意我初交。

桃花寂寞天台洞,盡日東瞻海上勞。

戴複古(1167-約1248),字式之,常居南塘石屏山,故自號石屏、石屏樵隱,台州黃岩(今屬浙江台州)人,南宋著名江湖詩派詩人,曾從陸遊學詩。作品受晚唐詩風影響,兼具江西詩派風格。部分作品抒發愛國思想,反映人民疾苦,具有現實意義。著有《石屏詩集》等。

陳力修出身南宋太學,才高博學,三舍考試,千錘百煉,優中選優,其考取南宋理宗紹定二年(1229)太學上舍試第一名而成爲釋褐狀元,絕對是人中之龍,是爲老平陽曆史上第一個科考狀元,這個釋褐狀元名副其實,決不亞與正奏科舉狀元,當時其名望甚至重于科舉狀元,其對地方曆史文化影響之意義今絕不可低估。

陳力修爲官勤政廉潔,見識宏遠,能以經術管吏,一心報國。稱得上是位能官廉吏,深得同僚、上級贊譽並于以推薦,其曆任要職,政績卓著。陳力修爲人特點是直道待人,議論不凡,器識宏遠,學識深厚,是個具有遠大理想抱負之永嘉學派仕人,遇事能有主張,能有大作爲。故凡他所到之處,任職之地,均聲譽烨然!因此,陳力修也是爲南宋溫州平陽傑出的仕人代表人物之一......

參考文獻:

1、弘治、嘉靖、萬曆、乾隆《溫州府志》

2、隆慶、順治、康熙、乾隆、民國《平陽縣志》

3、明-徐象梅撰《兩浙名賢錄》浙江古籍出版社-2012.11

4、清.嘉慶《無爲州志》顧浩、甯貴承修,吳元慶編纂

5、清.曾唯輯《東瓯詩存》,上海社會科學院出版社,2006

6、清.孫衣言撰《瓯海轶聞 》,上海社會科學院出版社,2005.

7、張政烺著《中國古代職官大辭典》,河南人民出版社,1990.

8、李之亮編《宋代京朝官通考》,巴蜀書社,2003.

9、陳後強主編《蒼南縣陳姓通覽》,杭州出版社,2006.

10、陳正印:《文荟平陽》宋朝平陽也是文狀元之縣:有聯標狀元、釋褐狀元、外徙狀元、流寓狀元!2019-12-17

11、建陽市地方志編纂委員會,建陽蔡氏九儒學術研究會合編,《建陽蔡氏九儒研究文選》,建陽市第三印刷廠印刷,1997.

12、李之亮編《宋代路分長官通考》,巴蜀書社,2003.

13、福建省文史研究館編《鄭麗生文史叢稿》海風出版社2009

14、朱瑞熙著,《朱瑞熙文集》第2冊,上海古籍出版社,2020.

15、顧明遠主編,《教育大辭典》.第8卷,上海教育出版社,1990

16、政協蒼南縣文史資料研究委員會等編《蒼南曆史人物》,政協蒼南縣文史資料研究委員會,1986.