日俄戰爭隨著《樸茨茅斯和約》的簽訂畫上了句號,但日本並沒有獲得豐厚的戰爭紅利,反而因戰爭帶來了經濟上的窘迫。因此,禦敵于國門之外,攝取最大的遠東利益是日本隨後的發展國策,日本海軍從而在1907年日俄戰爭後至1918年一戰期間,其驅逐艦的發展都是秉持著遠洋大型驅逐艦很重要,造價便宜的近海小型驅逐艦也需要在數量上進行補充。也基本上是從這一階段計劃的驅逐艦竣工開始,日本驅逐艦的發展開始了一、二等驅逐艦的劃分。

《樸茨茅斯和約》的簽訂結束了日俄戰爭

如前《IJN早期驅逐艦發展的始祖》一文中所述,在最後的「神風」型定型後,日俄戰爭迎來了結束的篇章,這個新晉的東方列強又轉過身將目光看向了作戰區域更加遼闊的太平洋方向。

但首次自行建造大型遠洋驅逐艦的日本對自己的技術多少還是有些自信心不足的,因此,日本海軍決定模仿英國F級也就是部族級驅逐艦,並開始嘗試搭載重油專燒鍋爐,因爲遠洋作戰的需求,需要大幅提高艦船動力和火力,「海風」型作爲IJN驅逐艦遠洋作戰的初嘗試誕生了。

「海風」型海風型有著首次嘗試的意義,因此該型只有兩艘建造完工,分別是【海風】、【山風】。

「海風」型首艦【海風】號線圖,武備、動力、艦型明顯進行了優化提升

「海風」型的建造舾裝指標

從「海風」型的設計指標來看,任何方面都遠遠淩駕于前幾型驅逐艦,從噸位上講翻了近三倍,使日本首次擁有了突破1000噸的大型驅逐艦,同樣動力也翻了三倍不止達到20000匹以上,可以肯定該型是日本驅逐艦朝著遠洋化發展的鼻祖。

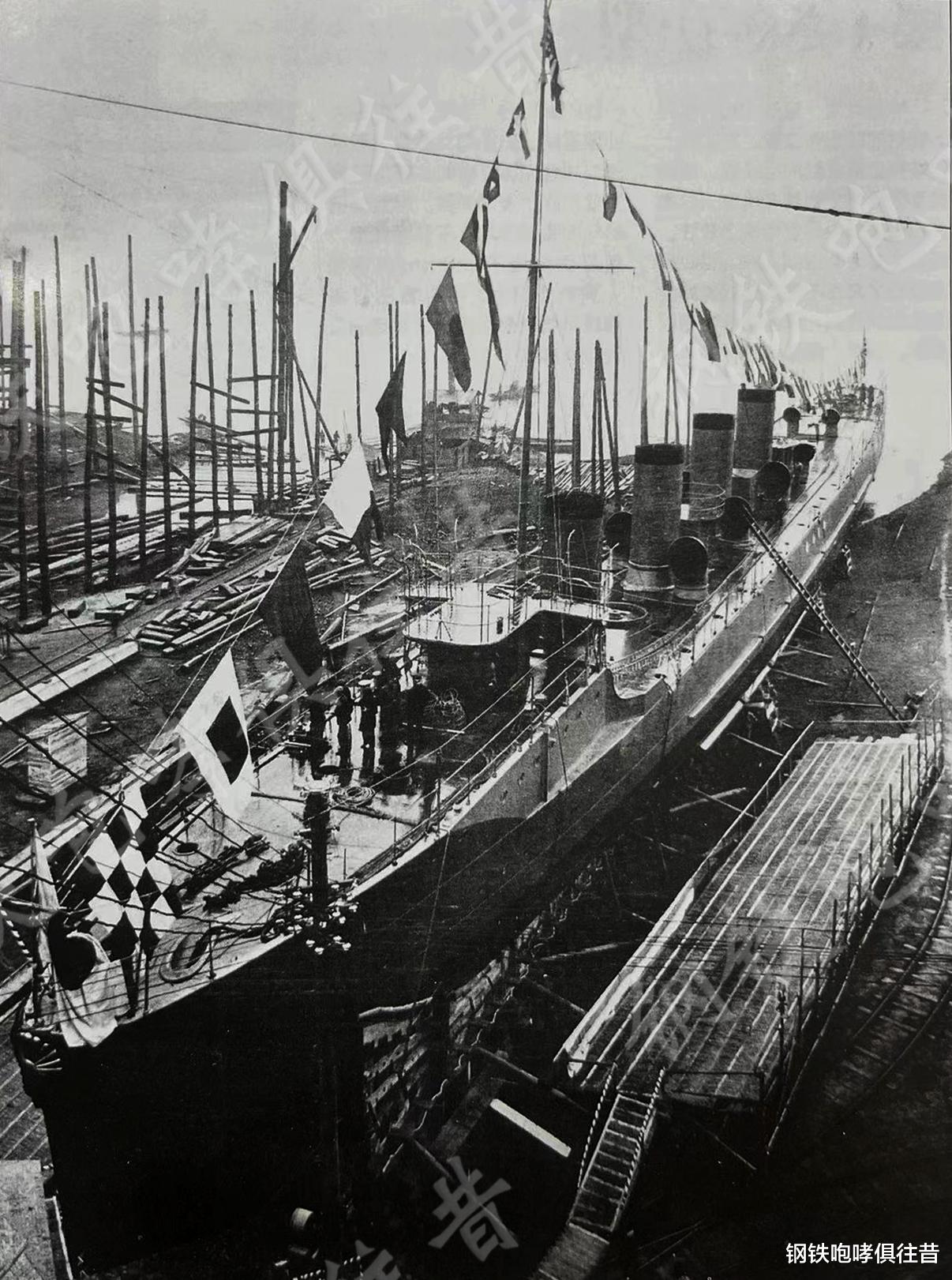

1911年的長崎三菱船廠內,【山風】正在做著下水前的准備工作

從上圖可見,和以往的驅逐艦只有一個簡易的艦艏操艦台不同,「海風」型已經有了封閉式艦橋,去除了艦艏龜甲板,尤其可以清晰的看到艦艏最前面懸挂的十六瓣八重表菊紋徽,說明大型驅逐艦已經被日本海軍認可爲其一支重要的組成力量。

「櫻」型「櫻」型能同「海風」型一起于1907年列入計劃,其作爲「神風」型的後繼艦完全是因爲如前所述的困局,即經濟窘迫而誕生的。如果可以的話,日本海軍想要更多的海風型,但預算之內僅夠建造兩艘升級版的「櫻」型才能彌補數量上的不足。

「櫻」型共建造兩艘:

【櫻】、【橘】。

「櫻」型建造舾裝指標

盡管「櫻」型在各種指標上都不及「海風」型,但在即將到來的一戰中,其爲護航需求量很大的輕型驅逐艦打好了良好的技術積累。

正在參加1912年海軍大演習閱艦式的【橘】號

「浦風」型1911年列入計劃的「浦風」型2艘,原本計劃是升級「海風」型動力系統的後繼艦,但在計劃過程中,日本海軍獲悉英國「K」型驅逐艦采用了一種新穎的混合動力系統,即巡航時使用柴油機進行驅動,以稍低的航速獲得較大的航程。于是,日本海軍又向老相識英國亞羅公司訂購了兩艘新式動力系統的驅逐艦,即「浦風」型。

浦風型計劃建造2艘,實際到位1艘:【浦風】號。

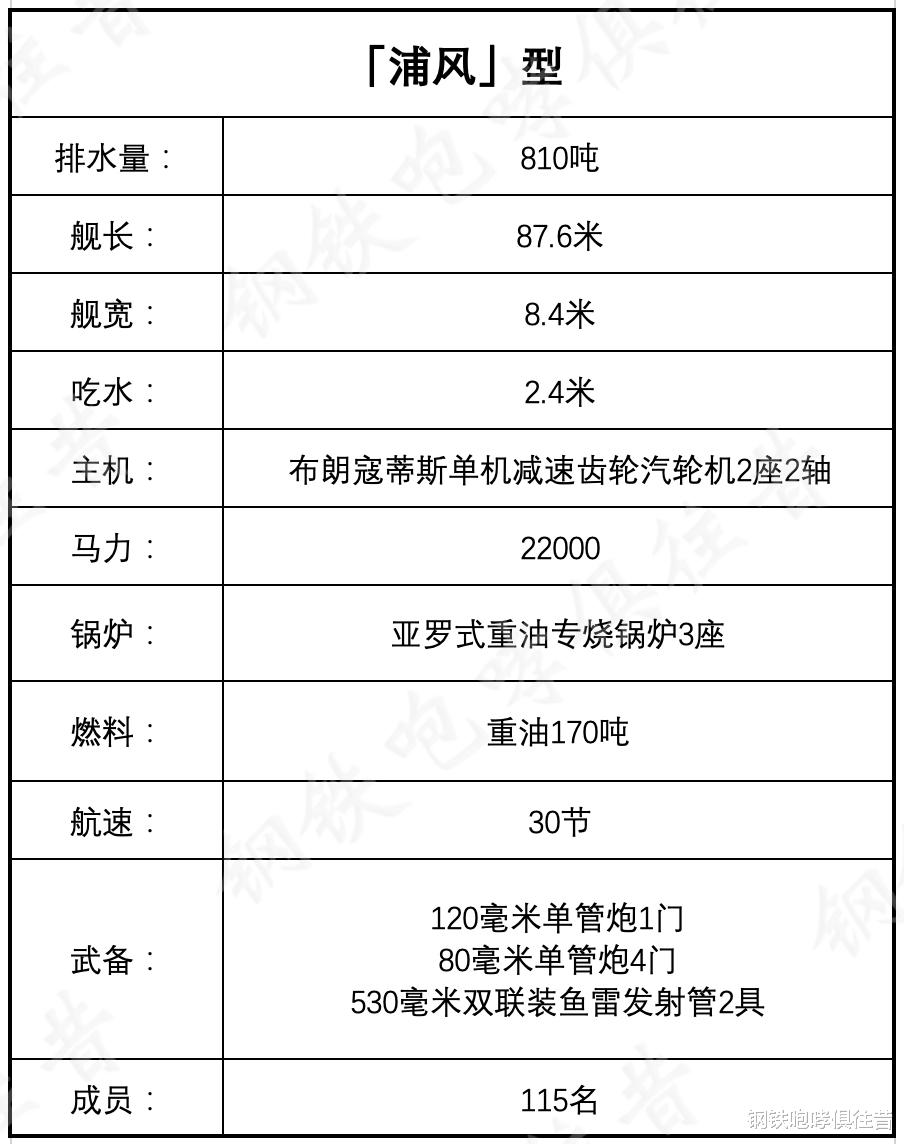

「浦風」型建造舾裝指標

一戰爆發後日本海軍同德國宣戰,原本的該型2號艦【江風】號在英國建成後就直接賣給了受困于驅逐艦數量不足的意大利海軍。改名爲【奧達切】號,後又改名【聖馬可】號,1943年轉交德國海軍後又被命名爲【T20】號,直至1944年11月1日戰沉。

被賣給意大利海軍的【江風】

所以,【浦風】也同後來的【島風】一樣同級僅一艘,沒有同型艦可進行編隊,因此在日本侵華後一直延長江水域巡航直至1936年退役除籍。

【浦風】號建造時日本還處在精工的低級階段,核心動力系統等仍需依賴外部技術支持。

從「浦風」型開始,日本海軍驅逐艦開始嘗試裝備530毫米口徑魚雷,原則上應比450毫米魚雷威力更勝一籌,但因沒有實戰經曆而未記錄過戰績。

從「浦風」型開始初上艦的530毫米魚雷

「桦」型1914年一戰爆發時,除了老舊的「神風」型外,日本海軍手中僅有「海風」型和「櫻」型共4艘新艦,然而因爲兩型性能差異巨大不可能相互配合進行編隊執行任務。因此,同年8月日本海軍緊急撥款,爲應戰追加臨時軍費建造10艘驅逐艦。

「桦」型共計10艘:

【桦】、【榊】、【楓】、【桂】、【梅】、【楠】、【柏】、【松】、【杉】、【桐】。

「桦」型剛剛建造完成時線圖

「桦」型建造舾裝指標

由于事態緊急,新艦基本沿用了「櫻」型的設計圖紙,同時在官、民船廠一起開工,重現了「神風」型的建造盛況。新「桦」型與前作「櫻」型主要區別在于更換了主機鍋爐並減少了鍋爐數量,節約出來的空間增加了數十噸燃料的攜帶量,因此略微提升了一些續航力。

【桦】號與【橘】號同在旅順港幹船塢內

「桦」型除了【桦】、【桐】兩艦外,其余8艘及後面介紹的「桃」型4艘驅逐艦編成3個驅逐隊,隨裝甲巡洋艦【明石】、【出雲】、【日進】被編入了協約國第2特混艦隊,在地中海執行反潛護航任務,2號艦【榊】曾在地中海被奧匈海軍U-27號發射的魚雷命中造成近60人陣亡,是整個護航任務中最大一次人員損失。後該艦回到馬耳他島基地修複直至1918年歸隊。

【榊】號是一戰護航任務間受損最爲嚴重的一艘

「矶風」型、「桃」型1915年日本國會批准了第二次提交的“八四艦隊”計劃案,爲了配合各型主力艦的完成後形成真正強大的戰鬥力,海軍迫切需要與之配合的遠洋型驅逐艦,正是這個原因誕生了新一代大型一等驅逐艦「矶風」型和二等驅逐艦「桃」型。

「矶風」型共4艘:

【矶風】、【濱風】、【天津風】、【時津風】。

「桃」型共4艘:

【桃】、【樫】、【桧】、【柳】。

「矶風」型和「桃」型的舾裝指標

兩型艦的線圖

「矶風」型和「桃」型雖然作爲主力驅逐艦建造但仍帶有試驗艦的特點,如兩型艦的前後兩艘的動力裝置都是不同的,再之國産動力輸出功率依舊不穩定,雖然峰值可以達到27000匹馬力,但長時間運行時僅有7000匹馬力的輸出。加之設計上的缺陷,如艦橋過于靠前造成1919年房總演習時【濱風】艦橋被大浪摧毀,造成艦長當場斃命。「桃」型同樣實驗性的做了提高了幹舷高度、艦艏做了外飄設計、優化艦尾設計提高了推進效率、減少尾波痕迹等方面工作。

1927年的「矶風」型【天津風】,艦艏炮已經加上了護盾

1917年前往地中海的【桃】,艦艏邊緣可見非常光滑

「楢」型一戰期間,對于中國沿海各省份有著強烈幹涉意願的日本,苦于自家新銳的驅逐艦們都被派往了地中海執行護航反潛任務,手中沒有足夠的可調配艦只。因此,臨時劃撥緊急建造軍費,在1917年列入計劃,要求動工後半年內就要建成的6艘二等驅逐艦「楢」型誕生了。

「楢」型建造舾裝指標

「楢」型共6艘:

【楢】、【桑】、【椿】

【槙】、【榉】、【榎】。

正在公式的【桑】,仍搭載燃煤鍋爐的它濃煙滾滾

「楢」型基本就是「桃」型的改進型,優化了在地中海執行任務的「桃」型發現的惡劣海況下艦橋下方結構強度不足的問題,盡管鍋爐功率有所上升,但在航速上與前型基本持平。同時,「楢」型是日本海軍最後一型采用油煤混燒鍋爐的型號,在其之後的所有驅逐艦全部采用了重油專燒鍋爐。

淘汰煤炭作爲燃料是海軍的必然選擇,在艦隊全部采用重油燃料後,也爲本身不産油的日本埋下了隱患,只要遭到石油禁運海軍就會失去動力。因此,狹義的講爲了石油日本會放手一搏。

「江風」型「江風」型共兩艘:

【江風】、【谷風】。

江風型的建造舾裝指標

日本海軍設想的是在太平洋上主力決戰前夕,由高速戰艦提供火力掩護,輕型巡洋艦率領著裝備著重雷裝驅逐艦的水雷戰隊對敵方進行一波魚雷攻擊,同時水下潛艇部隊再進行一波魚雷攻擊,以達到消耗敵方30%主力艦戰力的目標。

因此在“八四艦隊案”實施後,「長門」級戰列艦、「天龍」級輕巡洋艦、新型遠洋潛艇相繼誕生,但與之匹配的新型遠洋驅逐艦就只有「江風」型,且原本計劃「江風」型只建一艘,即【谷風】號,但因前「浦風」型2號艦被轉售意大利海軍,所獲資金隨即用于建造新【江風】號。雖然【谷風】號先被列入計劃案,但建成卻晚于後建的【江風】號,因此本型艦被定型爲「江風」型。

「江風」型線圖

由建造數量就可以看出本型依舊有著實驗探索的性質,火力上爲了解決海浪影響主炮,三座炮位均被安置在艦體結構之上,雷裝也加強到布置了三座雙聯裝530毫米魚雷發射管,但主要問題還在于戰艦的心髒病,即動力源依舊不完善。以日本當時的技術條件生産的艦用重油專燒鍋爐盡管擁有大馬力、高航速的優勢,但材料依舊不過關,汽輪機葉片經常發生斷裂故障,基本不可能維持長時間高航速。

最後一型有著英制驅逐艦風格的「江風」型【谷風】號

「江風」型作爲日本海軍發展遠洋驅逐艦方向的技術探索具有很大的意義,同時也是日本海軍最後一型模仿英國海軍驅逐艦的型號,從此,日本開始了自研自建的新篇章。

在經曆了外購和「矶風」型、「江風」型的技術積累後,日本海軍自研的首代大型遠洋驅逐艦「峯風」型即將面世。